L’histoire sous vitrine. Art, modernités brésiliennes et identités coloniales

Dans un musée, dans un métro, dans un resto ou tout simplement dans son salon, l’histoire se donne aussi à voir sous vitrine ou comme une vitrine. Dans cette série, il s’agit d’explorer les motifs d’une écriture exposée de l’histoire, à partir de la photo prise d’un de ces espaces devant lesquels on s'arrête. Aujourd'hui, on jette un oeil vers et depuis le Brésil au château de Tours.

« Gueule de bois tropicale », c’est le nom de l’exposition de l’artiste brésilien Jonathas de Andrade qui a ouvert en juin dernier au château de Tours, dans le cadre de la saison Brésil-France 2025 et du partenariat entre les musées de Tours et le Jeu de Paume. Sur les murs en tuffeau du château, qui datent du XVe siècle, les œuvres dialoguent entre elles comme avec le monument. À l’histoire qu’il représente répond le travail d’Andrade qui interroge lui aussi le passé, mais celui bien plus récent d’un Brésil pris entre les années 1950 et 1990. Le Nordeste l’intéresse principalement, cette région laissée en marge du développement des grands centres comme São Paulo, Brasilia et Rio de Janeiro. Deux œuvres, l’une créée spécialement pour l’exposition et l’autre datée de 2009, sont le fruit d’enquêtes effectuées à partir d’archives et de photographies.

Pensées confuses

L’œuvre créée in situ par Andrade s’intitule « Pensées confuses et regards troublants sur les fantômes d’outre-mer ». Elle prend place dans la deuxième salle de l’exposition, la première portant sur des expériences pédagogiques à destination de publics en situation d’illettrisme menées au Brésil. Andrade a saisi l’opportunité de l’exposition pour aller à la Bibliothèque nationale de France fouiller dans les archives de Jean Rouch, ethnologue et cinéaste pionnier du film ethnographique dans les années 1950, qui le fascine depuis qu’il l’a étudié à l’université.

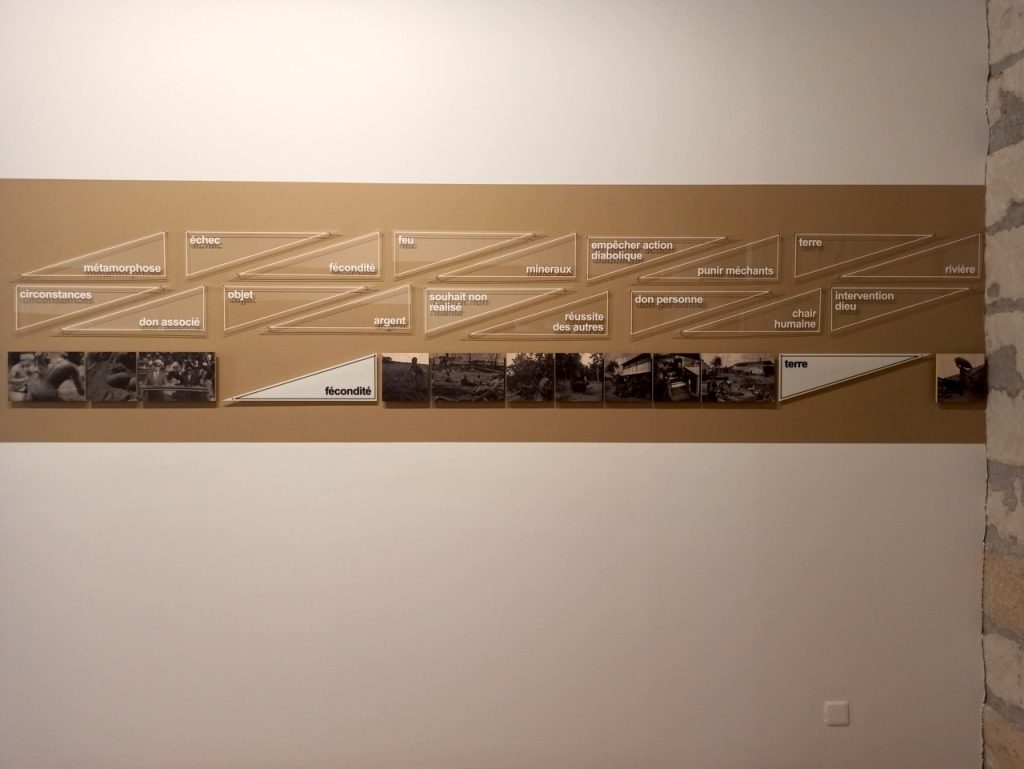

Dans les cartons, il découvre quantité de notes de travail et un diagramme étonnant qui classifie les pratiques et les modes de vie des communautés de Bregbo en Côte d’Ivoire. Le diagramme emprunte aux méthodes d’analyse des sciences humaines et fait référence aux pratiques religieuses et magiques de ces communautés. Dans son œuvre (Fig. 1) Andrade fait dialoguer les mots de Rouch avec des photographies documentaires de François Kollar et Jean Mounicq, pour l’un issues d’un reportage sur l’Afrique occidentale française commandé en 1951 par l’État français, pour l’autre prises lors d’un séjour en Côte d’Ivoire en 1969 – pré- et post-indépendance, donc. Ce dialogue entre texte et images met ainsi en valeur deux régimes de pensée et de classification coloniales, suscitant un malaise qui traduit bien à quel point les effets de cette pensée persistent encore aujourd’hui.

Gueule de bois tropicale

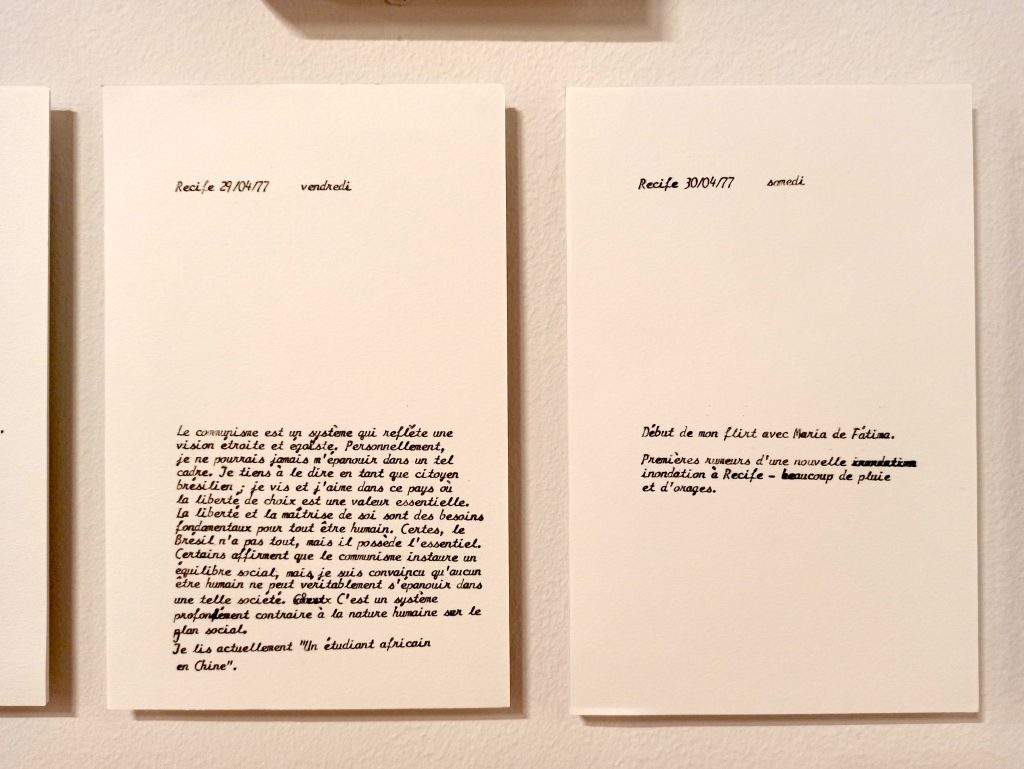

Avec « Gueule de bois tropicale » en salle 4, l’artiste change radicalement de propos. Le titre de l’œuvre est accrocheur, et il n’est pas étonnant qu’il ait été choisi pour intituler toute l’exposition. Cette quatrième salle est bien plus vaste et contraste avec la salle 3 précédente, envahie par une installation sur les identités masculines au Nordeste, où le visiteur doit se faufiler entre les panneaux qui pendent du plafond. « Gueule de bois tropicale » s’inspire d’un journal intime des années 1970 retrouvé par une amie de l’artiste dans les poubelles des beaux quartiers de Recife, la capitale du Nordeste. Ce journal rapporte sur un ton quasi clinique le quotidien ordinaire d’un homme, ses sorties, ses relations avec les femmes, sa recherche d’un emploi, ses amitiés. Andrade juxtapose à ce récit dactylographié (Fig. 3) des photographies privées datant des années 1980 et des prises de vue des grands travaux de modernisation urbaine initiés dans les années 1950 et 1960. Les photographies montrent des hommes et des femmes à la plage, faisant la fête, discutant, images hédonistes et, a posteriori, nostalgiques, avec cette esthétique propre aux photos des années 1980. Rapprochées du journal intime et des vues urbaines, l’ensemble brosse le portrait émouvant et fragile d’une société brésilienne en quête d’une modernité calquée sur le modèle occidental, aux promesses inégalement réparties selon les origines géographiques et socio-culturelles de chacun‧e. On est frappé par l’écart presque paradoxal entre l’anecdotique parfois trivial des images et du récit, et la densité de la réflexion qui émerge de l’ensemble. L’œuvre superpose ainsi les temporalités et les types d’archives pour retrouver leur signification d’origine et les resémantiser à sa manière. La visiteuse, le visiteur ressortent de la salle imprégné·es par son atmosphère étrange de beauté et de lendemain qui poisse.

Les œuvres d’Andrade peuvent même désorienter un peu : leur volonté de déployer une réflexion historique et culturelle ambitieuse, la remédiation de productions variées (photographie, archive, livre illustré…) nécessitent un degré élevé d’attention de la part du visiteur et de la visiteuse. Elles représentent une incursion dans un Brésil écrit et vu par d’autres (Brésiliens comme Occidentaux), re-subjectivé par le regard de l’artiste. Un Brésil trois fois vu, donc, à travers une improbable géographie bien de notre époque : une première fois par les auteurs des archives utilisées, une deuxième fois par le Brésilien Jonathas de Andrade, et une troisième fois par celles et ceux qui, venu·es de France et d’ailleurs, parcourent l’exposition du château de Tours.