Nos archives. Une histoire de carnets

Pour la série "Nos archives" qu'Entre-Temps propose cette année, des historiennes et des historiens exhument un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire brièvement le récit. Ainsi se dessine une série d’auto-portraits et puis, au fur et à mesure des contributions, se constituera un fonds d’archives collectif, celui de l'écriture d'une autre histoire : celle que les historiennes et les historiens ont vécu et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils et elles écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédé·es.

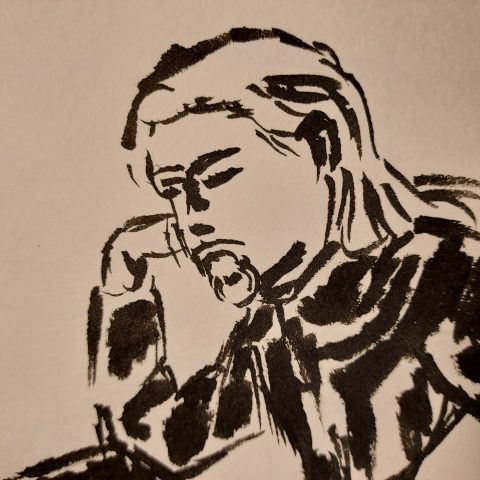

J’ai toujours eu avec l’écriture un rapport chaotique et passionné. J’ai une épouvantable main, incapable de garder un ductus uniforme et posé sur la ligne, incapable de me tenir à une forme d’écriture, passant de la ronde à la capitale et au modèle imprimé dans le même mot, déformant les yeux et écrasant les hastes à gauche ou à droite sans autre raison que mes pulsions de poignet. Mon écriture est nerveuse, elle force les mots à s’effilocher en lignes de fuite. De l’écriture au dessin : décrire la réalité est parfois plus simple en trois coups de poignet. Le dessin est une vieille passion, autodidacte, apprise en lisant et recopiant les albums de bande dessinée franco-belge dans lesquels j’ai fait une grande partie de mon éducation. J’ai gardé de mon adolescence ce goût du dessin, qui accompagne mes écrits, souvent.

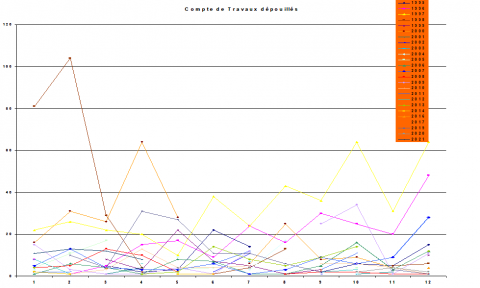

La révolution numérique m’a happé dès la fin des années 80, quand je me suis rendu compte que les premiers micro-ordinateurs me permettaient de garder le contrôle de la production de mes textes. Peu doué au clavier de machine à écrire, mes premiers travaux étaient dactylographiés par une secrétaire qui recopiait mes spaghettis d’écriture « après ses heures ». Mon premier ordinateur fut une révélation, j’y ai tapé à deux doigts mon mémoire de maîtrise sur sainte Madelberte de Maubeuge en Works, puis mes travaux suivants –comme un séminaire sur les reliques de Magdebourg, devenu depuis deux articles publiés ces dernières années. J’ai revendu ce vieil ordinateur à une amie de l’époque, pour rien du tout. J’en ai acquis d’autres, des portables, des ordinateurs fixes. Voici plus de vingt-cinq ans que j’empile dans une immense base de données Access toutes mes lectures d’une demi-vie de recherche, depuis 1994. J’aime visualiser des graphiques générés automatiquement qui expliquent ma « productivité », mettant en avant mes années fastes et les autres, plus désespérées –puis je me les commente à moi-même, car je sais exactement pourquoi telle année fut grande et efficace et telle autre au ras du sol. Des dizaines de lignes de vie.

Mais tout en tenant cette base de données à jour, j’ai gardé le lien avec l’écrit. D’abord dans des journaux personnels qui jalonnent mes cahots et qui sont disséminés un peu partout là où j’ai vécu intensément. Puis très vite dans des carnets d’historien qui vont beaucoup plus loin que mes écrits numériques. Ce sont devenus des compagnons essentiels depuis quelques années. Oui, il manquait quelque chose dans mes bases de données ou dans mes outils numériques, un lien physique, une sorte de mouvement nécessaire du corps, un lieu d’entassement, un espace de création, hors-champs. Dans mes bases, il n’y a pas de création au sens propre, ce sont des réservoirs, des entrepôts où s’additionnent des conteneurs, des champs clos, des enclosures historiennes. Les carnets manuscrits ont donc pris une place très physique, un lieu d’écriture ordinaire. Je ne les tiens pas comme un journal intime, mais comme un lieu de vie d’historien.

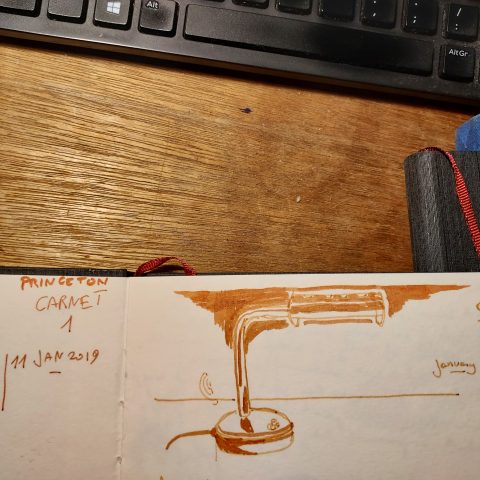

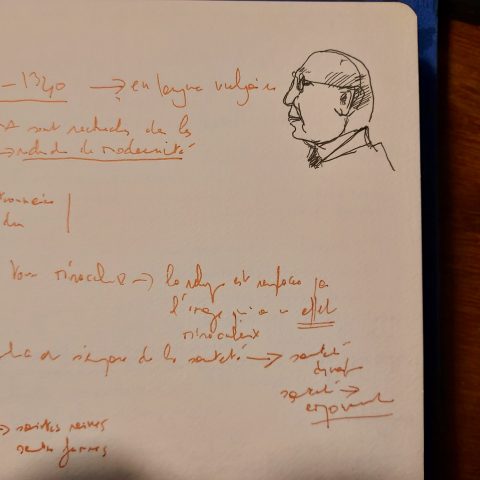

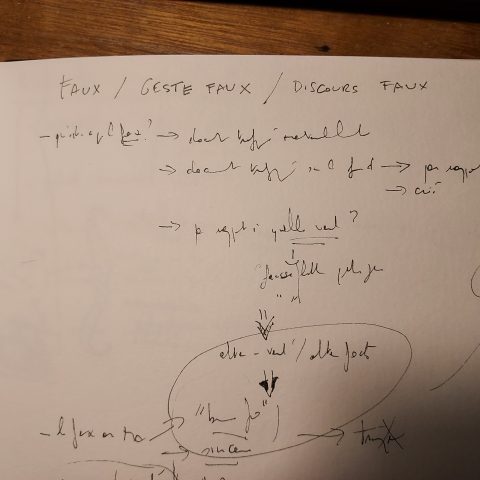

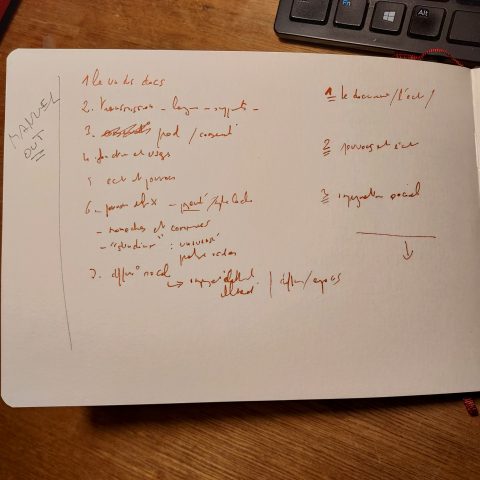

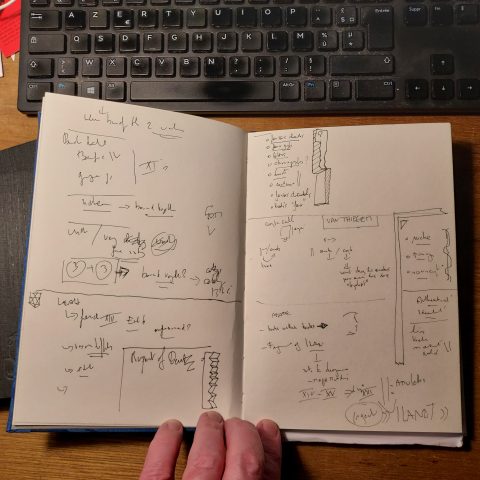

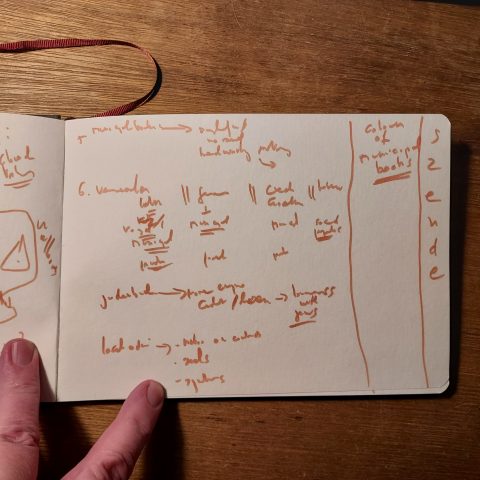

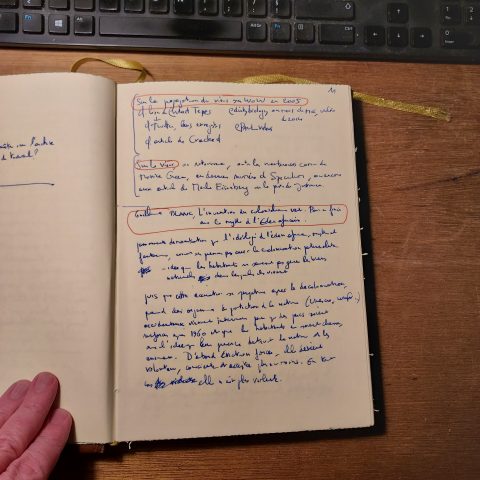

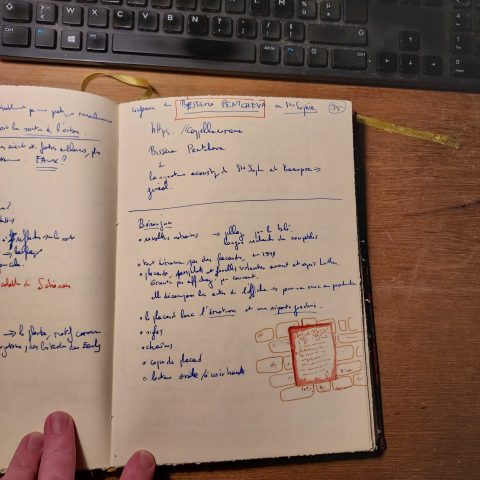

Pour comprendre la place de ces carnets dans ma vie de chercheur, je propose de suivre les sept carnets qui se sont succédés depuis le 11 janvier 2019. Ce jour-là, j’ai ouvert un nouveau carnet car je savais que ma vie était en train de virer de bord. Je venais d’arriver à Princeton, dans le New Jersey, pour un séjour de six mois. On nous avait installés au 243 Von Neumann Drive, un appartement démesuré dans ce gigantesque ermitage qu’est l’Institute for Advanced Study. Le 11 janvier, j’ai ouvert ce carnet comme repère, pour le jalon, pour ne pas me perdre dans les grands espaces où je me sentais profondément intrus. Le carnet, je l’avais choisi oblong, reliure en carton rigide, papier au grammage lourd, pour pouvoir écrire, encrer, peindre. Car une des caractéristiques de mes carnets est qu’ils conjoignent toujours écriture et dessin. J’ai donc investi l’appartement, je me le suis approprié graphiquement, avec un titre, un dessin d’arbre dénudé (on était le 11 janvier), au tronc doublé et aux branches solides et envahissantes, au trait à l’encre de Chine. Sur l’autre page, une lampe reproduite au feutre orangé, celle du bureau où j’avais pris mes quartiers. Au verso, à côté d’une présentation en anglais de mon travail, une seule phrase, réflexion rapide, qui marque l’avenir : « la question du faux devient dominante ». Il y a de tout, dans ces carnets. Quelques pages plus loin, je fais mon premier aller et retour à Paris, pour une soutenance de thèse : j’y consigne un petit compte rendu des événements, avec de mauvais portraits de la récipiendaire et du patron de thèse. Suivent des notes de colloque, des réflexions très personnelles à mon arrivée, dans le train : « dans la dorsale North New Jersey qui m’amène à Princeton Junction. Le poids d’une courte nuit me déprime. J’ai pleuré dans l’avion en regardant Bohemian Rhapsody. Je ne sais pas pourquoi ». Un peu plus loin, je constate, éperdu, combien Princeton change tout, que désormais n’existe plus que « le moi du chercheur qui s’abîme dans les joies du grand bassin des idées, ces idées qu’on a dans les forêts dont me parlait Michael Clanchy dans un de ses messages ». Toujours du dessin, comme ce visage de femme à la Kees Van Dongen avec des accents manga, et sur la page d’à côté, un schéma de travail, une sorte de projection. Je me cherche toujours dans les bois de Princeton. Ce n’est qu’au milieu du carnet que tout bascule, je mets en fiche frénétiquement l’introduction aux sources du culte chrétien de Cyril Vogel. Une sorte de course en avant dans les manuscrits et les textes liturgiques. Des dizaines de pages à l’encre bleue, au stylo plume, le vieux Parker que m’avait offert mon père voici une vingtaine d’années, rehaussées au feutre orangé pour marquer les parties importantes.

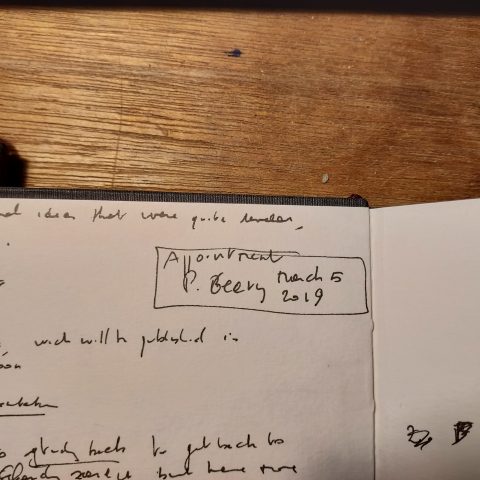

Le second carnet, le jumeau du précédent, est commencé fin février ou début mars, dans la foulée. Il est intitulé « Princeton II ». On y trouve de tout : un compte rendu détaillé d’un entretien avec Patrick G, le 5 mars 2019, un compte rendu des communications suivies au congrès de la Medieval Academy of America, qui se tenait à Philadelphie, puis des notes, des réflexions personnelles. Nouveau retour en France et en Belgique avec des notes autour de la présentation de l’état d’avancement de la thèse de Sébastien de V, puis un colloque dont je note les conclusions d’AV. Des interrogations : la question de l’agrégation, sur l’écrit, vient de tomber et on me demande si je me lance dans une préparation d’un manuel. Des pages sont consacrées à un projet de plan. Je déclinerai le projet, ce n’aurait pas été raisonnable. Les dernières pages du carnet sont écrites à la va-vite, d’une écriture hachée : j’assiste à Princeton à une conférence de Judith O-S, invitée et organisée par Marina R et je suis subjugué par les idées et les comparaisons qui naissent avec le monde latin européen. Des mots et des phrases se collisionnent en anglais et en français. Je suis convaincu : il faut faire de la diplomatique connectée et comparée maintenant. Le projet DiploMA, qui vient d’être accepté au quinquennal de l’EFRome en mars 2021, est né alors, exactement à ce moment.

Troisième carnet de Princeton. Non daté, mais entamé dans le train vers New York, à New Brunswick Station, 12h28, en chemin vers Fordham University où je vais participer à un séminaire sur «Documents and Messy Manuscripts ». C’était le 2 mai 2019. Le carnet n’est pas de format oblong comme les deux précédents : il est américain, je l’ai acheté à la boutique du musée d’art de l’université de Princeton, c’est un des produits dérivés de l’exposition Gainsborough’s Family Album. Relié avec délicatesse, c’est un joli objet recouvert d’un tissu bleu délicat Gainsborough. C’est l’envie de m’en approprier les pages qui m’a poussé à faire une infidélité au format oblong. J’y ai griffonné sauvagement des réflexions sur les communications de l’atelier, puis je suis passé directement à la prise de notes lors du congrès de Kalamazoo. Et, hachées toujours, menues, à peine tracées sur le papier jaune, des inquiétudes personnelles sur le chemin du retour, après une nuit blanche mémorable, et tout y est dit : « …il y a une damnation du texte qui le condamne à l’exhibition, ou alors il n’est pas. J’espère qu’on me lira plus tard, même si je crois que mes gribouillis de cahier disparaitront dans le gouffre du temps ou dans les dépotoirs des hommes. J’ai tant envie d’écrire et j’ai tant à dire, des romans, des autobiographies, des livres d’histoire détournée, des livres de toute sorte, pour être lu ». Quelques mois avant les chroniques de la petite peste… C’est au creux de ces vallées blanches que les carnets trouvent une de leurs fonctions essentielles, celle de porter des traces à peine écrites de basculements. La dernière trace graphique du séjour de Princeton, c’est une esquisse de ma fille devant une tablette, le 7 juillet. Puis des pages blanches, le choc du retour.

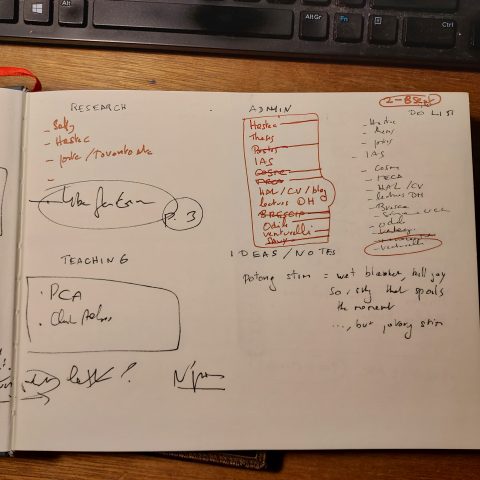

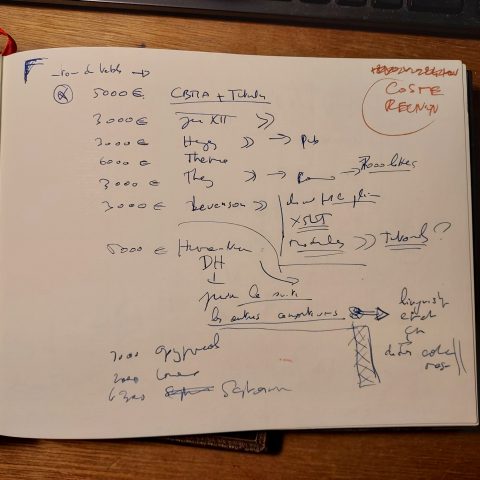

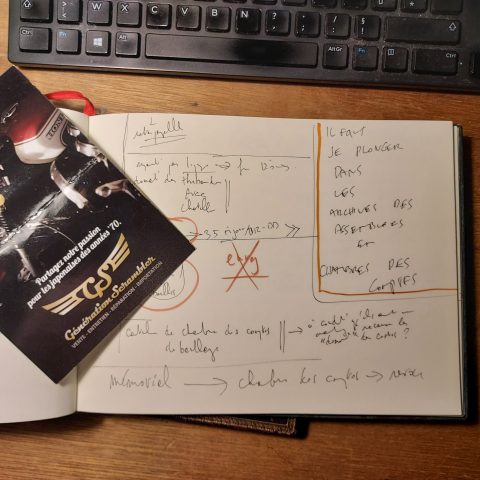

Avec le retour de Princeton, j’attaque un nouveau carnet , le 1er septembre, entre Paris et Louvain-la-Neuve. Retour à l’oblong, une jolie reliure avec une couverture recouverte de cuir très fin. Papier agréable, vergé. Je commence avec de bonnes résolutions : tenir un bullet journal, un journal à points où tout ranger et classer. Ça ne marche pas, évidemment. Très vite, le cadre strict destiné à écluser une recherche bien ordonnée est contourné, le beau souci de mise en page est massacré. Des notes personnelles, des dessins, et puis de longues pages dédiées à des prises de notes passionnées lors d’un séminaire d’épigraphie, des punchlines assassines dédiées à tel ou telle collègue insupportable. Ici, des notes prises lors d’une réunion du consortium Cosme : le point financier et les répartitions budgétaires, hâtivement griffonnées. J’ai l’impression d’être l’abbé Guillaume de Ryckel au milieu du 13e s., en train de tenir son petit livre de comptes, illisible pour tout le monde sauf pour lui. Suivent encore des notes de lecture ou, comme ici, des réflexions autour d’un atelier organisé à Lyon en octobre 2019. Et au milieu d’une page, comme souvent, une sorte d’appel que je me lance, lapidaire et violent « il faut se plonger dans les archives des assemblées et chambres des comptes ». Comme signet, une carte postale commerciale, don d’un concessionnaire moto.

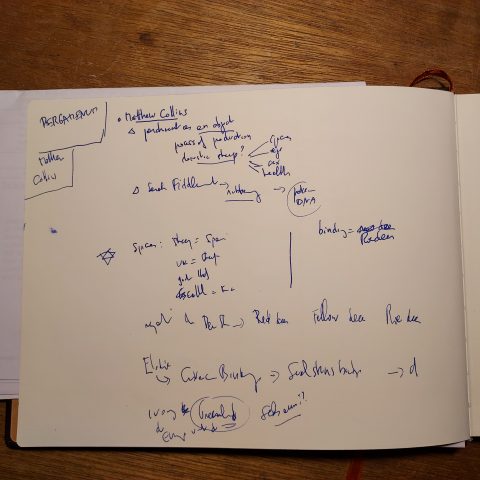

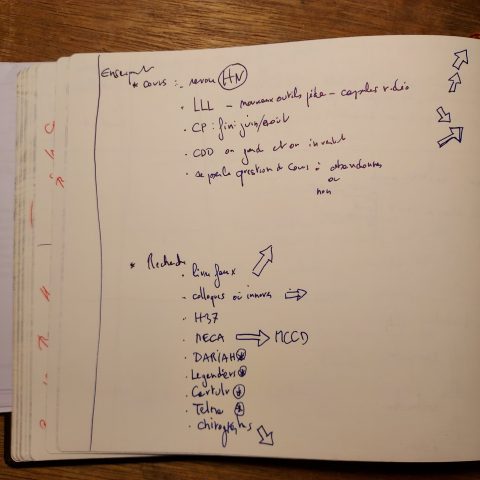

Second carnet après Princeton, toujours oblong, avec un petit fermoir kitch. Il commence le 29 novembre 2019 au colloque « parchemin » de Namur. J’ai abandonné définitivement les contraintes du bullet journal. Le colloque y est commenté sur vingt pages. Puis des présentations de séminaires d’étudiantes et étudiants de Louvain. Les dessins reviennent. Les notes de lecture pour les soutenances de thèse aussi. Des notes de lecture, sur l’ouvrage de Peter F sur la première croisade par exemple. Et toujours, toujours, des to-do lists, avec les livres à écrire, les articles à rédiger, les projets à monter…. Des to-do lists de loin où j’envisage ma vie pour les dix ans à venir et des to-do lists de près, où je détaille ce que je dois faire dans les trois jours.

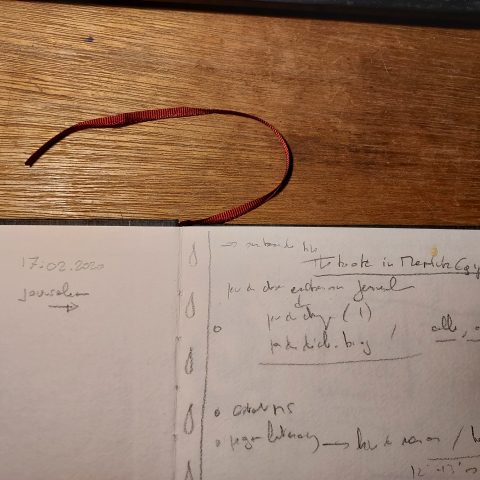

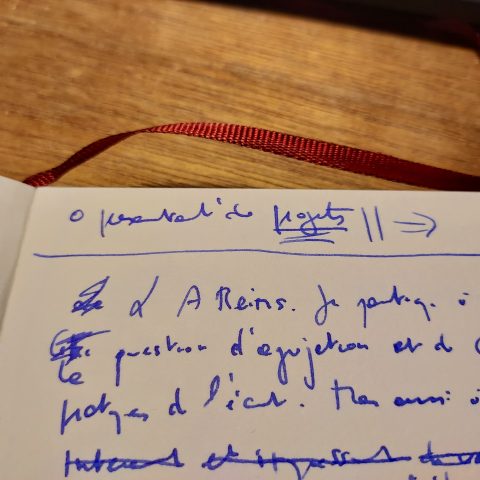

Le troisième carnet de 2019-2020 commence le 17 février 2020, pendant que les trois coups de la pandémie sont frappés : c’est à Jérusalem, pour un colloque de l’ERC Beyond the Elite d’Elisheva Baumgarten, intitulé « Literacy and Everyday Culture among Medieval Jews, Christians, and Muslims ». J’y retrouve Judith O.-S., Martin A. et Adam K. C’est un colloque passionnant, j’y note compulsivement tout ce que je peux avec un crayon à papier ou avec un gros feutre, à défaut d’avoir de l’encre dans mon stylo plume. Suivent des comptes rendus de lecture, de réunions Cosme ou RHE, de conférences où j’écris mon ennui profond. De temps à autre des incises personelles. « A Reims. Je participe à une des séances de préparation des concours. La question de l’agrégation et du capes est consacrée cette année à l’histoire des pratiques de l’écrit ». De toute évidence, je n’écris pas pour moi, pour tout de suite. Mais pour qui ? pour quand ? Puis les feuilles s’allègent, le COVID est passé par là.

La rentrée 2020-2021, nouveau carnet, papier chiffon non vergé, originaire d’Inde, parait-il, dans de petits cahiers reliés par de grosses lanières de cuir, enveloppés dans une couvrure en cuir grossièrement coupé, pour faire genre. La matérialité de l’objet me plaisait beaucoup au départ. Et puis je me suis vite lassé, c’était un objet alambiqué, trop bobo pour être utilisable. Je l’ai cependant largement utilisé, cahier par cahier. Il y contient notamment tout le jeu de rôles « Liège 1348 » que j’avais organisé avec mes étudiantes et étudiants de deuxième année. Pas mal de notes d’examen aussi.

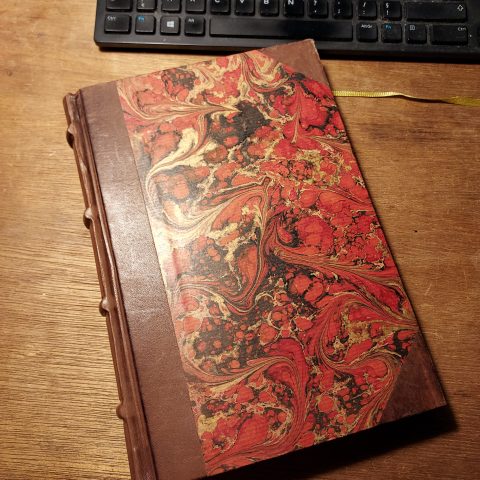

Deuxième carnet de 2020-2021. Le 29 octobre, début du second confinement, j’étrenne un nouveau format, un nouvel objet. Un « diario antico », comme dit la patronne de la Carteria ai Frari, atelier artisanal de production de cahiers en papier à Venise. Je l’y ai acheté sur place entre les deux confinements, en juillet 2020. J’y associe un nouveau stylo plume pour remplacer le vieux Parker familial qui a rendu l’âme : un Faber Castell en bois, avec une plume adorable. Le carnet est épais, format 18X25. J’ai abandonné aussi le format oblong pour ce format-ci, parce que le papier y est comme un rêve, juste assez glissant, juste assez absorbant et parce que je n’avais guère le choix : si je voulais ce papier, je devais adopter ce format. Je me fais penser à Jünger qui achetait chez les libraires anciens des fins de registres d’administration du 18e s. restées vierges, jamais utilisées, en papier-chiffon, pour y écrire dans les années 1950 et ‘60. Le journal vénitien est épais, plusieurs centaines de pages papier de couleur crème, reliées remarquablement, autour d’un dos joliment nervuré et de plats en carton recouvert de cuir et d’un papier marbré rouge et or. J’y écris de longs textes, je m’applique, pas question de gâcher le papier. Les écritures sont moins folles et les dessins plus discrets. Il faut croire que l’objet m’impressionne toujours.