Nos archives. La lettre de l'Université

Pour la série "Nos archives" qu'Entre-Temps propose cette année, des historiennes et des historiens exhument un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire brièvement le récit. Ainsi se dessine une série d’auto-portraits et puis, au fur et à mesure des contributions, se constituera un fonds d’archives collectif, celui de l'écriture d'une autre histoire : celle que les historiennes et les historiens ont vécu et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils et elles écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédé·es.

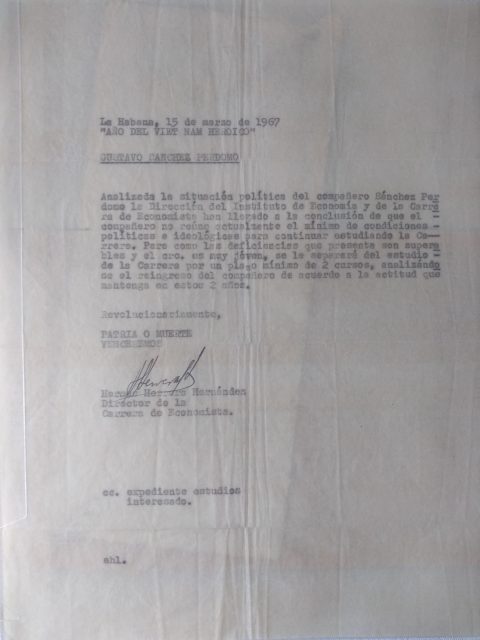

La Havane, 15 mars 1967

« Année du Viêt Nam héroïque »GUSTAVO SANCHEZ PERDOMO

Après analyse de la situation politique du camarade Sánchez Perdomo la Direction de l’Institut d’Économie et celle du cursus d’économiste en sont arrivées à la conclusion que le camarade ne réunit pas actuellement le minimum de conditions — politiques et idéologiques — nécessaires pour continuer à préparer ce diplôme. Mais comme les déficiences qu’il présente sont remédiables et que le camarade est très jeune, il sera écarté du cursus pour une durée minimum de deux ans, et la réintégration du camarade sera soumise à l’examen selon l’attitude qu’il observera pendant ces deux années.

Salutations révolutionnaires,

LA PATRIE OU LA MORT

NOUS VAINCRONSHermes Herrera Hernández

Directeur du Cursus d’Économisteavec copie au dossier d’études de l’intéressé

ahl.

[Transcription et traduction de Romy Sánchez]

—

La lettre qui notifie à mon père son éviction de l’Université de La Havane est bien plus qu’une archive de famille. C’est la pièce maîtresse de la mémoire familiale. Celle autour de laquelle s’est construit un récit de Petite Grande Histoire dont j’ai une connaissance à la fois intime et superficielle. Comme ces comptines que l’on répète machinalement, sans jamais s’interroger sur leur sens. Nombreux sont les descendants à dire qu’ils ont toujours connu une version standard du récit familial, dont les faits marquants se sont sédimentés à longueur d’années, voire de générations. Avec toutes les déformations et les ellipses que cela entraîne. C’est même la définition de la légende familiale. Ma légende à moi est toujours d’actualité. Mon père est toujours là, compulsant ses archives et ressassant son passé. Et le régime qui a produit ces papiers est toujours en place. Il vient d’inaugurer la « 62e année » de sa révolution. Et cette révolution sans fin rend l’exercice encore plus périlleux : ces documents sont à la fois d’un autre âge, mythifiés, mais aussi contemporains, d’une certaine façon.

J’ai toujours su qu’il y avait « dans le placard » ce trésor documentaire, la carta de la Universidad (la « lettre de l’Université » en espagnol). Peut-être l’avais-je déjà eue sous les yeux. Mais c’était trop tôt. Je n’étais pas encore historienne et l’histoire familiale n’était pas un potentiel objet d’étude. Cette lettre est le sésame grâce auquel mes parents obtiennent en 1982 le statut de réfugiés politiques en arrivant en France. Mon père est persona non grata à Cuba, ma mère est son épouse, on a jeté des œufs sur leur porte quand on a su au quartier qu’ils partaient légalement du pays : c’est plié, l’OFPRA d’alors leur octroie le bon tampon. Ils sont naturalisés en 1989, l’année du tonitruant bicentenaire de la Révolution française, après quelques années plutôt heureuses d’apatrides. Ils doivent en grande partie à cette « affaire de l’Université » d’avoir lancé leur trajectoire d’immigrés modèles. À peine sont-ils chahutés de temps à autres par une amitié France-Cuba ravivée au temps de la guérilla sandiniste et de la répression chilienne.

Mais revenons à La Havane. En 1967, mon père a 23 ans. Il a passé son bac en 1959, avec un an et demi d’avance je crois. Drôle d’année pour commencer ses études. Fils de la classe tout juste moyenne, issu d’une famille franc-maçonne aux origines modestes et rurales, c’est à lui qu’est offerte l’opportunité de s’élever socialement. D’où son inscription dans une école à l’américaine, où il apprend l’anglais et le français, et où la plupart des camarades sont issus de la bourgeoisie blanche havanaise. D’après ce que je crois savoir, le 1er janvier 1959, quand les barbudos entrent dans La Havane, il a 15 ans, et comme pas mal de ses ami·es, il est dans la rue pour acclamer les gagnants, ou du moins pour assister au spectacle. Ses parents ont caché des opposants à Batista (ou peut-être un seul ?) et n’avaient aucune sympathie pour le dictateur déchu (ou est-ce ce que je m’efforce de vérifier à chaque entretien avec mon père ?). Pourtant, très vite, les choses se corsent. Mes grands-parents perdent les appartements qu’ils avaient achetés, le vent tourne, l’invasion ratée de la Baie des Cochons et la Crise des Missiles transforment l’élan festif en crispation de Guerre froide.

Je ne sais plus si mon père cherche tout de suite à partir (mais pour où ? Il n’a pas de famille à rejoindre aux États-Unis) ou s’il attend que l’Université rouvre, réformée qu’elle doit être par la révolution. Ce que je sais et que je vois dans les photos qui ont traversé l’Atlantique après lui, c’est qu’il a beaucoup d’ami.e.s, beaucoup de succès aussi, qu’il joue au basket dans l’équipe universitaire (mais alors, quand s’est-il inscrit à la Faculté ?) et qu’il a l’air de bien s’amuser. Même si l’étau se resserre. Un étau relatif, c’est vrai, mais un étau quand même. L’avenir, pour lui, c’est l’inscription en économie à l’Université, dès que cela sera à nouveau possible. Pendant ce temps-là, les ami·es du lycée s’en vont au compte-goutte, la plupart vers les États-Unis. En mars 1967, est-il en première année de son cursus ? 23 ans, c’est tard pour commencer sa carrière universitaire, même interrompue par un cataclysme politique à résonance mondiale. J’aurais pu demander à mon père de me refaire la chronologie au jour près de ces années. Sa mémoire, aiguisée par l’importance qu’il a donnée à ce récit, est saluée par tous ses interlocuteurs. Je préfère écrire ici ce dont je me souviens, ma version sélective et déformée de la doxa paternelle.

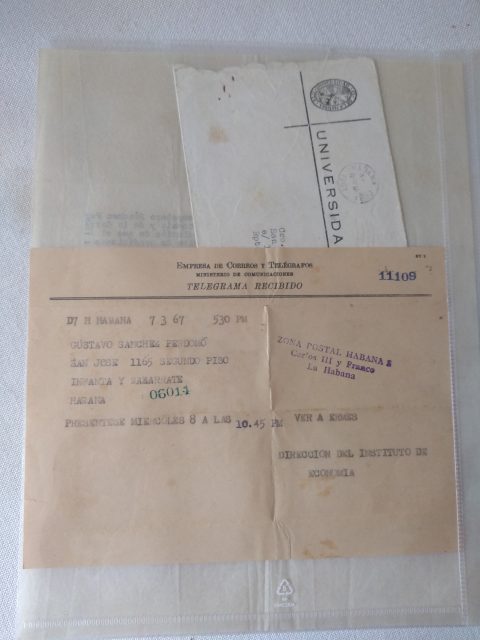

J’essaie de regarder les documents en historienne, quoique cela soit impossible. Le télégramme d’abord : 7 mars 1967, à 17h30. Le nom complet et l’adresse de mon père, chez ses parents, à quelques pas de l’escalier monumental de l’Université. Une coquille à l’une des rues qui indique le pâté de maison (« Bazarrate » au lieu de « Basarrate ») ; une autre faute de frappe dans la consigne lapidaire qui ordonne de « Voir Ermes (sic) », au lieu d’Hermès, prénom aussi courant à Cuba qu’inusité en France. Et peut-être une autre erreur dans cet horaire de convocation improbable : « 10.45 pm ». Onze heures moins le quart, un mercredi soir, à l’Institut d’Économie, pour se voir dire qu’on présente des « déficiences politiques et idéologiques ». Impressionnant. Alors peut-être était-ce tout simplement en milieu de matinée, comme la plupart des convocations universitaires de tous les temps.

Et puis il y a cette lettre. Dactylographiée sur du papier pelure (une « copie calque » peut-être ?), comme beaucoup de documents cubains de l’époque. À la machine à écrire. Datée de 8 jours après le télégramme et 7 jours après la convocation à l’Institut, elle résume la sentence : la « situation politique » de mon futur père lui vaut d’être radié pour manque des « conditions politiques et idéologiques minimales requises ». Mais au terme de deux ans de probation, son cas pourra être réexaminé. Tout dépendra de son attitude pendant ces deux années. Le 68 de mon père ne ressemble décidément pas à celui des parents de mes ami·es. L’en-tête de la lettre récite la grammaire révolutionnaire : 1967 est l’« année du Viêt Nam Héroïque » comme la précédente est celle de la Solidarité et la suivante celle du « Guérillero héroïque », en hommage à Ernesto Che Guevara disparu en Bolivie. La signature aussi, « Révolutionnairement », suivie de la devise castriste « Patria o muerte, venceremos », martèlent le cadrage d’un système installé. C’est le directeur de l’Institut d’Économie qui paraphe le document, le même qui a reçu Gustavo dans son bureau quelques jours plus tôt. Google me dit qu’il a un homonyme cubain et économiste qui était, jusqu’à il y a peu, ambassadeur de l’île auprès de la République d’Irlande, après l’avoir été entre autres auprès du Saint-Siège. Si Hermès avait eu 30 ans quand il reçut mon père dans son bureau de directeur (ce qui semble bien jeune, mais possible), il aurait aujourd’hui 83 ans – l’âge d’un ambassadeur cubain à la retraite. Pourquoi pas. La longévité cubaine a fait ses preuves.

Mon père avait déjà essayé de quitter Cuba avant cette date fatidique, j’en suis presque sûre. Et d’ailleurs, le fait d’avoir cherché à partir, même discrètement, a pu être un des éléments faisant de lui un élément « non-intégré » comme on disait alors à Cuba. Car après tout, qu’avait-il fait, ou plutôt, que ne faisait-il pas pour être ainsi épinglé par sa faculté ? Là encore l’histoire se floute et se réduit à un épisode fondateur, déformé à force d’être entendu. J’ai en tête une affaire de douches après l’entraînement au basket, où Gustavo aurait dit qu’il refusait de participer à un entraînement militaire obligatoire pour défendre la patrie, en danger d’être assaillie par l’impérialisme yankee (mais en 1967 ? cette rhétorique rappelle bien plus le début des années 1960). Au passage, cette bravade notée dans un calepin par un camarade zélé qui la rapporta à la Direction universitaire, faisait de lui un rebelle antimilitariste, et non un gusano[1] pro-américain. Dénoncé et interdit d’études, mon père redouble d’effort pour quitter l’île. Mais en 1967 les choses ne sont plus aussi simples.

La première vague des exils est terminée : les frontières du pays sont presque étanches. Et la période est à l’épuration des milieux universitaires et culturels, mais aussi à la traque aux « déviants » en tous genre, à commencer par les homosexuels, pour qui le régime crée des « camps de rééducation ». En 1968, quelques mois après le printemps français, Fidel Castro affirme son soutien à l’intervention soviétique à Prague, et condamne les voix divergentes et leurs œuvres comme celle du poète Heberto Padilla. Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que mon père fait la connaissance d’un couple de Français venus faire du tourisme académico-révolutionnaire ; Gustavo leur sert de guide et leur amitié débouche sur un autre sésame, la « lettre d’invitation ». C’est forts de ces garants que mes parents bénéficient d’un providentiel visa français qui leur permet de demander l’asile après avoir atterri à Paris.

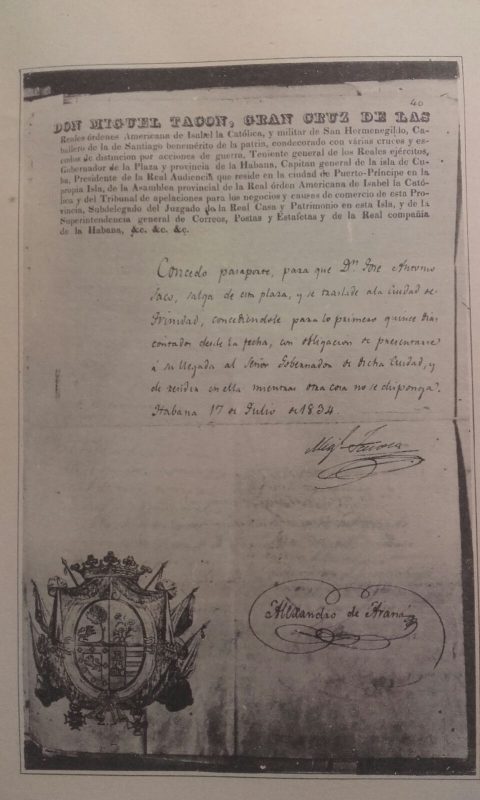

J’ai étudié pendant les dix dernières années le sort des Cubains qui ont quitté leur terre natale pour raisons politiques entre les années 1830 et 1880, quand l’île était un territoire espagnol. Leur dissidence face aux autorités espagnoles était parfois bien légère, elle consistait souvent en un réformisme poli. D’autres cas concernent des conspirations, des expéditions « mercenaires » pour renverser les Espagnols ou des tentatives de soulèvement dans des plantations esclavagistes. L’exemple le plus criant de cet « exil mou » est celui d’un avocat polygraphe, aussi libéral que conservateur, professeur de philosophie à l’Université de La Havane. Il est expulsé de la capitale par ordre de l’exécutif de l’époque (on est en 1834) pour avoir écrit un article qui demande l’arrêt de la traite illégale d’esclaves. Il s’appelle José Antonio Saco. Il ne reçoit pas, lui, de convocation à son domicile. On vient directement le chercher à la Faculté où il fait cours, pour lui dire que le gouverneur l’attend pour un entretien. Il reçoit lui aussi une lettre d’expulsion, mais seulement de La Havane. On l’envoie s’enterrer à Trinidad, une ville rurale sans vie intellectuelle notable à l’époque. Refusant cet exil intérieur, il quitte le territoire pour un séjour européen qui durera toute sa vie. Une vie qu’il passera à ressasser Cuba et à écrire à ses amis, tout en élaborant des théories politiques sur son île chérie. Pour lui aussi l’acte d’expulsion, déguisé en passeport, est la matrice d’une existence consacrée à regretter la patrie perdue.

Saco est beaucoup plus discret sur les accusations de ses détracteurs, qui imputent sa fuite de Cuba à l’abandon d’une épouse avec laquelle il n’aurait jamais vécu, et dont le contrat de mariage aurait été déshonoré par l’exil du proscrit. La figure du libéral errant, regrettant sa chère île sans pouvoir la revoir, est légèrement entachée par ce soupçon de lâcheté conjugale.

Les analogies sont toujours évidentes pour qui les échafaude. Bien sûr j’ai terminé avec diligence la carrière universitaire interrompue de mon père. Bien sûr je suis devenue historienne. Bien sûr j’ai choisi d’étudier l’exil et le compromis politique, l’exclusion des gagnants, la réforme au lieu de la révolution. Tout cela est presque trop convenu pour être vrai. Et pourtant, ce que ces années d’étude des autres exilés m’ont appris, c’est que les raisons du départ « forcé » sont souvent bien plus complexes qu’il n’y parait, et que les « documents fondateurs », les archives-clés, cachent souvent d’autres indices plus difficiles à mettre en avant pour tenter de reconstituer le puzzle de la migration. L’histoire intime est comme les autres, elle a son histoire officielle et ses silences.

—

[1] Ce mot qui veut dire « vermine » ou « asticot » est employé par le castrisme pour désigner les opposants au régime, les qualifiant de « vers quittant le fruit » pour illustrer leur fuite en exil, principalement vers les États-Unis. Le régime construit ainsi l’image d’une révolution purifiée de ses éléments indésirables.