Nos archives. Que sont amours devenus ?

Pour la série "Nos archives" qu'Entre-Temps propose cette année, des historiennes et des historiens exhument un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire brièvement le récit. Ainsi se dessinera une série d’auto-portraits et puis, au fur et à mesure des contributions, se constituera un fonds d’archives collectif, celui de l'écriture d'une autre histoire : celle des historiennes et des historiens, celle qu’elles et ils ont vécu et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédé.e.s.

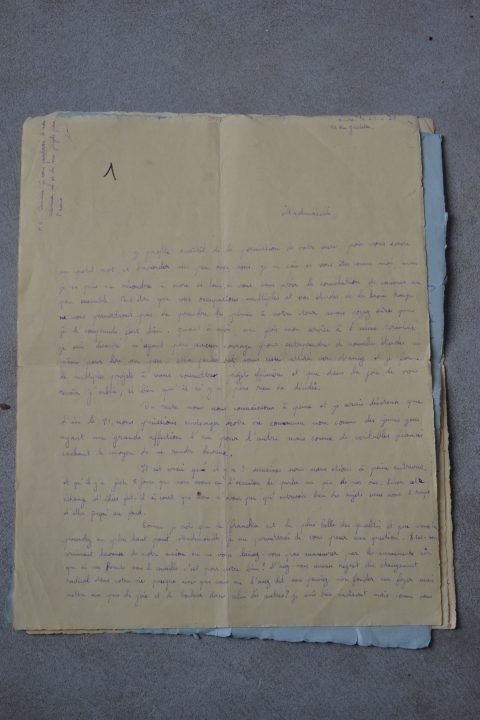

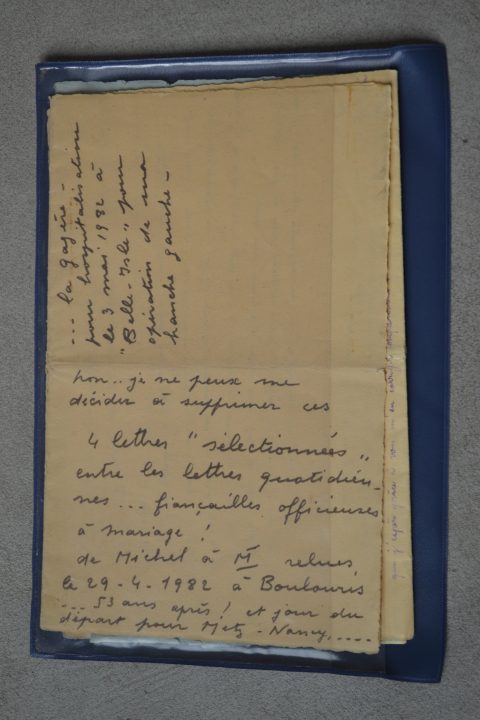

Ce sont quatre lettres écrites entre avril et mai 1929, à l’encre violette sur de grandes feuilles carrées. Je les ai trouvées dans les vieux papiers qui sont légion dans ma famille maternelle, elles concernaient mes grands-parents. Elles avaient été placées dans une pochette bleue de la Pharmacie Saint-Sébastien-Gerald Perdrix, à Nancy, glissées dans cet objet publicitaire servant à placer les ordonnances des patients. La première missive était en date du 29 avril et en lieu de « Badon », Badonviller un gros bourg lorrain situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle ; cette lettre s’ouvre par ces mots : « Mademoiselle, Je profite aussitôt de la permission de votre mère pour vous écrire un petit mot et bavarder un peu avec vous. Je ne sais si vous êtes comme moi, mais je ne puis me résoudre à vivre si loin de vous sans avoir la consolation de converser un peu ensemble ». Les lettres suivantes devenaient plus personnelles et au fur et à mesure, M., mon grand-père confiait à MT, ma future grand-mère, son amour, ses doutes et ses peurs, ensuite son envie de l’épouser, de vivre avec elle, puis son désir de fonder une famille. Elle vivait alors à Nancy, et lui à soixante kilomètres sur la route de Strasbourg où il travaillait comme chimiste dans une fabrique de céramiques. Au dos de la quatrième lettre — qui s’achevait par ce joli post-scriptum : « Je viens de constater avec stupeur que je ne retrouvais plus mes gants. Comme je les avais chez L., je vous demande si je les y ai laissés ou si je les aurais déposé chez vous. » —, ma grand-mère avait écrit au feutre noir ces mots : « Non … je ne peux me décider à supprimer ces 4 lettres « sélectionnées » entre les lettres quotidiennes … fiançailles officieuses à mariage ! de M. à MT relues le 29.4.1982 à Boulouris … 53 ans après ! et jour du départ pour Metz, Nancy … pour hospitalisation le 3 mai 1982 à Belle-Isle, pour opération de ma hanche gauche. »

En 2016, au moment de mon divorce d’avec B., l’appartement que nous habitions étant vendu, je faisais les cartons, je mettais en boîte des années de vie commune. Bien que j’en connaisse l’existence (c’est moi qui y avais rangé notre correspondance) j’ai ouvert pour la première fois après 25 ans un très joli petit coffre de bois qui était plein de ces lettres. Notre histoire avait commencé comme celle de ma grand-mère par un échange épistolaire. C’était aussi la distance physique qui nous avait conduit à nous écrire une fois par jour pendant 13 mois. A peine rencontrée, B. était partie rejoindre pour l’été son père à la Nouvelle-Orléans où il venait d’être nommé un an plus tôt, et moi j’étais parti au Canada, à l’université Laval à Québec où je devais passer mon année de maîtrise en philosophie. Au début nous nous étions appelés au téléphone puis très vite nos finances ne nous le permirent plus et les mails n’existant pas, nous prenions la plume quotidiennement. Nous nous écrivions quelques lignes ou plusieurs pages, parfois l’envoi se limitait à un polaroid ou à une carte postale. Lors du déménagement, je n’ai pas relu nos missives mais je n’ai pu « me décider à supprimer » cette correspondance de plus de 800 lettres. Je les ai depuis placées dans le grenier de la grande maison de la forêt où j’ai transporté les bouts de ma vie passée. Sans doute ai-je idée que mes enfants, lorsqu’ils videront à leur tour ce grenier, découvriront ces lettres, ne les liront pas mais leur existence les assurera que cet amour exista.

Il y a quelques jours, rangeant le petit meuble qui me tient de coffre fort ; parmi les photographies, les journaux intimes et les lettres d’inconnues que j’achète sur les brocantes, j’ai retrouvé un étrange dossier. J’en avais oublié, quant à lui, l’existence alors qu’il n’a que trois ans à peine et que celle qui me l’a « offert » n’a pas totalement disparu de ma vie. Je prends encore de ses nouvelles, je m’enquiers de sa santé. Or, c’est ce que je pourrais nommer « un cadeau de rupture » qu’elle a glissé dans ma boîte aux lettres lorsqu’elle a mis fin à notre relation. Ce fut sa manière de mettre fin. Pendant les quelques deux ans au moins que nous avons été amants, j’ai écrit à cette femme plusieurs milliers de SMS — parfois jusqu’à 30 par jour. L’écriture a constitué, je le réalise aujourd’hui, l’autre face de ma relation à cette femme. Je n’échangeais pas, n’attendant pas ses réponses, mais me livrais à une graphomanie sans limite. C’est ce long monologue que ma correspondante a, par un moyen qui m’échappe encore, mis en page, imprimé et relié avec le plus grand soin. Elle a fait de ce flot de mots une liasse qu’elle a, à la manière d’archives, placée dans une chemise cartonnée et ficelée. Je n’ai pas relu ces messages dont je n’ai qu’un souvenir vague. Mais écrivant ce texte ce matin, j’ai ouvert la messagerie de mon téléphone et j’ai découvert que depuis notre séparation, j’ai continué de loin en loin à lui écrire. Ces messages n’ont pas de réponses, ils ressemblent à ceux du dossier d’archives qu’elle m’avait offert, ils forment un long monologue solitaire. J’ai déplacé la liasse dans la grande boite qui jouxte mon bureau. Je n’ai pas « supprimé la conversation ». Sans doute est-ce parce que, comme elle me l’a suggéré par ce cadeau dont elle n’a fait aucune copie, ces SMS sont devenus des archives.

De même, je garde dans une boite en fer blanc à la Boltanski les missives que ma première amoureuse déposait sur le rebord de la fenêtre de ma chambre quand j’étais encore lycéen. Elles non plus, je ne les relirai jamais. Pourtant, je les garde. Au début sans doute parce que je pensais que la vie est un récit linéaire, désormais parce qu’elles constituent un élément d’un corpus.

Ces traces d’amour sont les seules archives personnelles dont je ne me débarrasse pas. Les autres papiers que je conserve sont les archives d’inconnu.e.s. J’aime sans doute à imaginer que si, un jour, mes descendants retrouvent ces papiers, ils ne feront pas la différence. Ils les liront comme des traces des pratiques scripturaires amoureuse d’un individu masculin qui tenta d’aimer entre 1986 et 2019. Un corpus dans la grande fosse commune de nos amours.