Nos archives. Les vivants et les morts : 2. Philippe

Seconde partie de "Les vivants et les morts", dans la série "Nos Archives". Une fois les lettres de Vivan Van de Put à sa mère sorties de leur prison de plastique, le parcours du jeune résistant assassiné en 1944 commençait à se préciser pour Sébastien Malaprade. C'est alors que par un jeu de correspondances, entendez à la fois d'archives épistolaires et de résonance entre ces archives, la vie de Vivan est venu faire vibrer chez l'auteur un souvenir familial enfoui. Philippe : une autre géographie humaine de la guerre.

Au mois d’août 2013, j’achète dans une brocante de Corrèze une pochette en plastique qui conserve des « vieilles lettres ». Derrière cette laconique étiquette, je découvre les traces d’une vie brisée : celle de Vivan Van de Put, un résistant de la première heure, assassiné par les nazis au terme de quatre ans de captivité (cf. épisode 1 : Vivan). Contre toute attente, l’histoire de Vivan vient se greffer à la mienne. En 2016, une affaire enfouie dans la psychè familiale m’oblige à tisser entre Vivan et mon grand-père maternel des liens que rien n’aurait jamais dû établir. Sans m’en rendre compte, j’initie une rencontre posthume entre deux jeunes hommes que tout semble opposer.

Un grand géographe

Philippe est passé à la postérité comme l’un des « plus grands géographes français de la seconde moitié du XXe siècle », comme l’affirme un article d’hommage, après son décès survenu en 2008. Quatre ans plus tôt, j’assiste avec fierté à la remise du prix Vautrin-Lud à Saint-Dié-des-Vosges, considéré comme l’équivalent du prix Nobel de géographie par la profession. Philippe Pinchemel en est le récipiendaire, après une vie consacrée à la discipline. Je suis le seul présent parmi ses dix petits-enfants. Je commence alors ma scolarité à l’ École normale supérieure (ENS) de Lyon, que je viens d’intégrer grâce à un tropisme géographique qui m’a valu d’exceller dans la matière. Sur des photos de moi âgé d’une douzaine d’années, on me voit examiner une carte topographique du massif du Mont-Blanc, sous l’œil bienveillant de ce grand-père qui m’a appris à « déchiffrer les paysages », comme il aimait à le dire. Affaibli dans sa chambre d’hôpital peu avant sa mort, il me résume un jour les enjeux épistémologiques de sa discipline et les directions qu’elle devrait prendre. Il n’est pourtant pas question d’accepter ce testament intellectuel. Je crains l’inconfort d’une reproduction sociale qui me renverra invariablement à l’ascendant ; j’ai compris assez tôt qu’il me faudrait arpenter la voie latérale de l’histoire pour m’émanciper de cette ombre tutélaire et de ce qu’elle aurait d’asphyxiante.

S’il fut généreux à mon égard, Philippe est l’homme de son siècle. Un père peu présent qui délégua l’univers domestique à d’autres, sacrifia ses enfants à sa carrière et parcourut le monde sans jamais les convier au spectacle qui se limitait, le dimanche après-midi, à baisser les stores d’une petite pièce où peignait son épouse Geneviève, géographe évoluant dans son ombre, pour projeter sur un morceau de mur des images rapportées du globe. J’appréciais beaucoup ces séances diapositives durant lesquelles j’étais suspendu à la beauté des rivages, des montagnes, des canyons et des vues aériennes, jusqu’à ce que la sévérité d’un terme géomorphologique – « les foirages » des versants abrupts de la Réunion, « les synclinaux perchés » de Californie, « les ciselures des lapiès » de Madagascar, les « cluses appalachiennes » – ne vienne briser mes rêveries et rappeler la nature scientifique de ces expéditions. L’un des concepts majeurs forgés par Philippe pour saisir la relation entre l’homme et la nature était celui « d’humanisation » ; or, je m’étonnais de ce que ces photographies fussent toujours dénuées de gens.

Impossible par ailleurs de m’identifier politiquement à ces grands-parents dont la social-démocratie gaulliste excluait toutes formes d’engagement plus radicales alors que je montrais les signes d’une sensibilité à l’injustice sociale et aux discours contestataires, canalisée à la fin du collège dans la fréquentation des jeunesses communistes du 13e arrondissement. Ma mère, qui s’emploierait à solder ses comptes avec ses parents et à les détrôner du piédestal académique où ils avaient été hissés, avait plusieurs fois invoqué la lâcheté de son père. Elle en prenait parfois pour preuve sa passivité et son égoïsme laborieux durant la guerre, lorsqu’à l’inverse ma grand-mère n’hésitait pas, du haut de ses 14 ans, à coudre sur sa veste une étoile jaune en solidarité avec ses camarades discriminées. Sa professeure d’histoire à Camille Sée, Marianne Ozouf, la sœur du résistant Pierre Brossolette, l’avait finalement dissuadée de la porter.

Traversée de la France et de la guerre

Philippe grandit à Amiens dans l’entre-deux-guerres. Il est le fils unique – et chéri – de grossistes en bonneterie et chaussures. La maison Pinchemel, réputée dans la ville, se tient au 47 de la rue Gresset. Le commerce se porte bien et la famille a pris ses quartiers dans la bonne bourgeoisie picarde. Depuis l’arrière-boutique, lorsque Philippe lève les yeux de ses cahiers d’écolier, il observe ses parents inventorier, stocker, classer, apurer leurs comptes et manier des formules de politesse convenues pour entretenir la fidélité de la clientèle. Rêve-t-il déjà d’un autre destin ? De toute évidence, les patrons comprennent qu’investir une partie de leur pécule dans l’éducation de leur fils sera pour lui un gage d’ascension sociale et pour eux un vecteur de reconnaissance dans la petite société amiénoise.

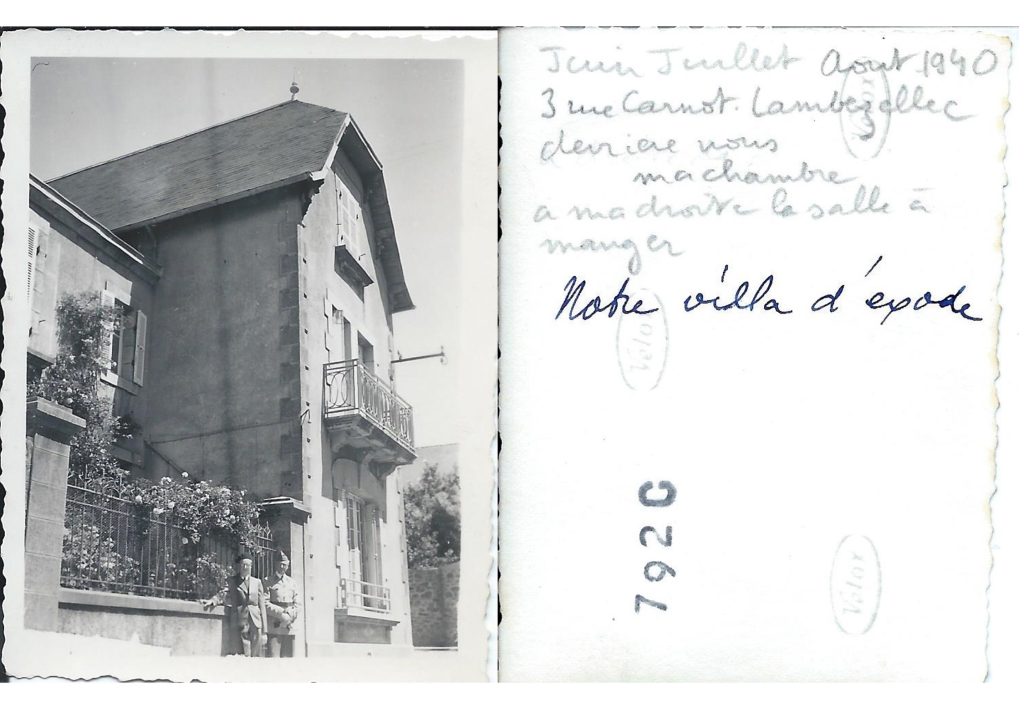

Le 19 mai 1940, la ville est ravagée par les bombes allemandes au cours de cette Bataille de France dont l’effet de sidération sera bientôt retranscrit par Marc Bloch dans l’Étrange Défaite. À l’annonce de l’arrivée imminente des soldats ennemis, la ville se dépeuple. Le « martyre d’Amiens commençait », résumerait quelques jours plus tard l’un des employés de la maison Pinchemel à ses patrons. Au volant de la Traction Avant qui l’éloigne du danger, Philippe transporte sa mère, sa grand-mère, et deux matelas arrimés à la hâte sur le toit du véhicule. À dix-sept ans, il n’a pas l’âge de conduire, me précise mon oncle, à qui je demande par mail des détails sur leur destination. « Il m’a parfois parlé de la traversée de Rouen et de la zone des raffineries de pétrole, les caniveaux étaient en feu », s’empresse-t-il de me répondre, comme pour exorciser une histoire filtrée par un père qui « n’a jamais aimé parler de cette période ». La route les mène au bout de la Bretagne, à Brest, là où l’Europe s’arrête. Philippe y rejoint son père, rappelé à 56 ans comme officier d’intendance dans l’armée de terre. Ce dernier est parvenu à trouver pour les siens une villa coquette, refuge « miraculeux » écrira Philippe, dont les airs balnéaires semblent narguer les bombes qui continuent de pleuvoir durant l’été. Le 11 août, la famille regagne Amiens où il s’agit de reprendre pied au milieu des décombres. Ni l’exode, ni la destruction de sa ville natale ne contrarient pourtant les ambitions professionnelles de Philippe, qui s’inscrit, à la rentrée 1940, en géographie à la Sorbonne. Sur ces études sous l’Occupation plane un silence embarrassé que rien ne vient rompre si ce n’est la relation de sa rencontre avec Geneviève, ma grand-mère, fréquentée dans un cercle catholique de l’université.

Rien jusqu’à la mention par mon oncle d’une série de lettres apparues après le décès de Geneviève en 2015, alors que la maison cossue qui borde les allées monotones du parc de Sceaux est méthodiquement vidée par le règlement successoral. Sans plus de précisions, mon oncle m’indique qu’elles se rapportent à la détention de mon grand-père à l’été 1943. À l’image de ces comptines que l’on fredonne sans se rappeler des paroles, j’entends des bribes de conversations charriées de l’enfance. Un récit affleure : Pipa – c’est le surnom affectueux donné à Philippe par ses petits-enfants – avait été arrêté par la Gestapo, cartes topographiques en main, sur des sentiers des Pyrénées. Je suis à portée d’archives et pourtant, je ne cherche pas en savoir davantage. Est-ce une manière d’entretenir l’illusion d’un acte héroïque ? Sans doute pas car je sais au fond de moi que la mémoire familiale s’est chargée d’expurger les impuretés d’un récit bien ordonné. Plus fondamentalement, la mode est aux ego-histoires et il est alors de bon ton de crier à la vanité de l’exercice.

Les appuis d’un prisonnier

Sept ans ont passé. À la suite de mon passage aux Service historique de la Défense pour consulter le dossier de résistant de Vivan, j’ai écrit à mon oncle pour lui demander les lettres relatives à mon grand-père. Nous sommes en 2022 et je suis en possession de deux correspondances que mon esprit ne peut s’empêcher d’amalgamer. Toutes deux sont centrées sur la détention de deux jeunes hommes l’été 1943, tous deux fils uniques. Celle d’un résistant de la première heure, déporté, assassiné qui termine abandonnée sur un trottoir – c’est du moins ce que m’avait affirmé la vendeuse de Meyssac. Celle de mon grand-père dont je me demande si ça n’est pas le désavouer que de vouloir en parler. Le « dossier Pinchemel », comme Philippe l’écrit à l’un de ses amis une fois tiré d’affaire, fédère des rédacteurs multiples, tous mobilisés afin de le libérer le plus rapidement de la kommandantur de Biarritz où il est incarcéré le 14 août 1943. Philippe a été arrêté le même jour par les douaniers allemands en gare de Puyoô, entre Orthez et Bayonne. Il est suspecté de vouloir rejoindre le proche maquis de Bigorre dont les rangs ont été gonflés par des républicains espagnols. Les cartes et les précis de géographie qu’il a emportés dans sa valise, dans un contexte d’intensification des luttes résistantes en 1943, sont suffisantes pour établir sa culpabilité.

L’histoire est autrement banale. Après l’obtention de sa licence, Philippe est recruté par le musée national des Arts et traditions populaires pour participer à une enquête collective sur les formes de l’habitat rural. Inaugurée en août 1941, la nouvelle institution scientifique se veut le conservatoire de la société rurale et, bien qu’elle ait été préconçue sous le Front populaire, elle épouse en apparence les objectifs de l’idéologie vichyste qui promeut le régionalisme, l’ordre terrien et la redécouverte des folklores. Les trois années d’études écoulées ont été éprouvantes et une semaine de congés a été accordée à Philippe, « en récompense de son dur et excellent travail », atteste Georges-Henri Rivière, le directeur du musée. Avant de se lancer dans l’agrégation de géographie, fraichement dissociée de celle d’histoire par un arrêté de 1943, il a été convenu que Philippe se rendrait chez des amis de ses parents, les Valade, réfugiés d’Amiens installés à Campan dans les Hautes-Pyrénées. Il a vingt ans et aspire à suivre la voie tracée par ses maîtres, celui que la lecture assidue des œuvres autorise à nommer simplement Vidal et, plus près de lui, Emmanuel de Martonne qui règne sur la géographie à la Sorbonne. D’aussi loin que je me souvienne, leurs portraits trônaient sur son bureau comme deux reflets de cette lointaine allégeance.

Que nous dit cet événement qui, à la différence de l’arrestation de Vivan, n’infléchit nullement le cours de sa vie et sera vite rétrogradé au régime de l’anecdotique ? Qu’il ne parait d’abord pas insensé à une famille de la bourgeoisie picarde de laisser son fils traverser la France occupée pour prendre des vacances aux abords de la frontière. Je me demande quel goût ont ces congés pour un jeune homme de vingt ans qui a échappé de justesse au Service du travail obligatoire. Sa passion pour la géographie ne rend-elle pas Philippe aveugle à la guerre, à la répression, aux rafles parisiennes de 1941 et 1942 dont il a dû au moins percevoir les échos à Paris ? Philippe a subi, comme bon nombre de Français, le prix fort des dévastations matérielles. De la maison amiénoise où il avait grandi – « au centre de la fournaise » se souviendra un employé de la boutique –, il ne reste rien si ce n’est une paire de chenets, seuls vestiges des cendres. Cependant, lorsqu’il est finalement libéré, après trois longues semaines qui semblent interminables à ses parents, sa préoccupation se reporte aussitôt sur les tâches académiques dont il doit encore s’acquitter. Jamais n’évoque-t-il le sort des prisonniers croisés lors de sa détention, hormis pour en dresser une liste de personnages-types désincarnés – « les officiers, les marins, les étudiants, les cas spéciaux, les villégiateurs, les de-la-région », à l’exemple d’une liste fictionnelle distribuant des rôles au théâtre. Revenu à Amiens le 9 septembre, il écrit le lendemain à son ami Joseph une lettre que je reproduis in extenso :

Cher Joseph,

Je suis arrivé hier soir à Amiens étant sorti de la prison de Biarritz le samedi 4 sept. 22 jours, ça commençait à bien faire. Je viens de classer le dossier de « l’affaire Pinchemel ». Il y a des dizaines de lettres, lettres de démarche et lettres de condoléance, j’en suis arrivé à cette conclusion qu’il vaut mieux être prisonnier que les parents du prisonnier car on s’en fait beaucoup moins.

Quoiqu’il en soit, ma libération est miraculeusement due à un heureux ensemble de circonstances. Les prières de Gamaches ont dû beaucoup y faire. Cholley et Rivière ont été aussi épatants.

Et maintenant, il s’agit de poursuivre l’enquête sur la ferme. Mon camarade architecte ne l’a pas poursuivie car une bombe est tombée chez lui à Paris. Logiquement nous devrions faire saint Riquier puis Gamaches. Mais Cholley me dit de nous éloigner des côtes mais ça ne me dit rien d’aller dans le Santerre et de ne pas voir Geneviève. Aussi je t’écris pour te demander si la prudence l’emportant sur l’amitié pour ta réponse, nous pouvons aller 8 jours à Gamaches sans danger de se faire arrêter. Y a-t-il des Allemands dans le village autour de Buigny, et sont-ils nerveux ?

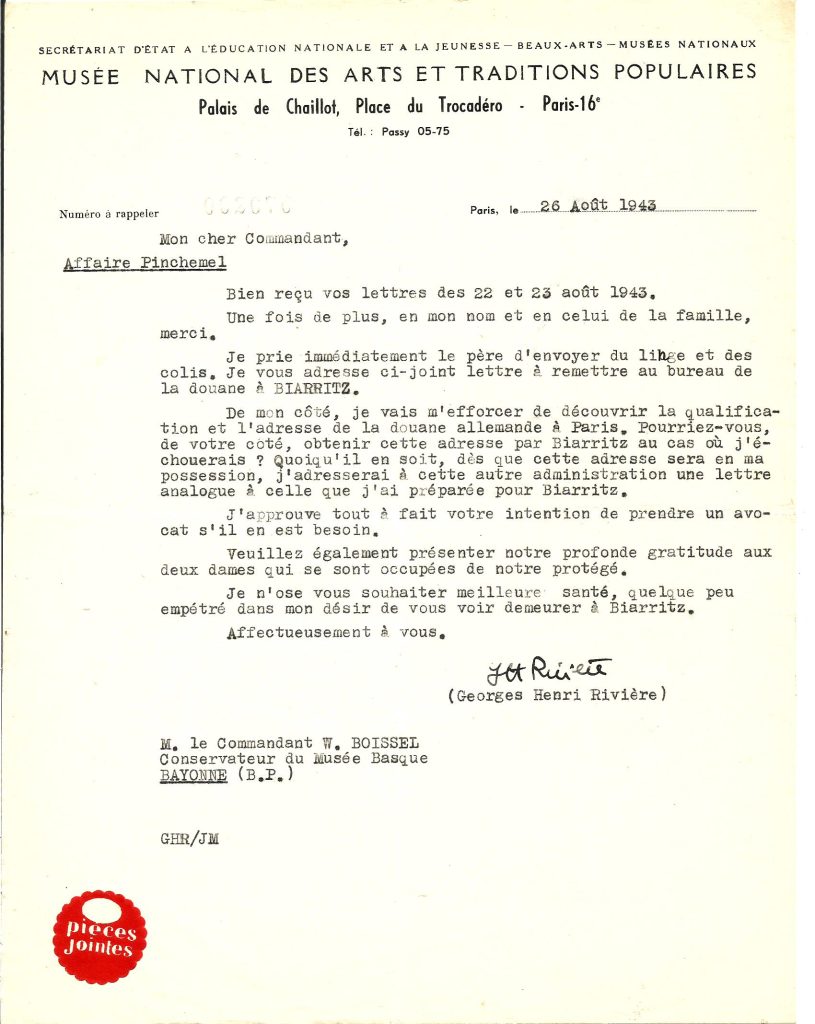

Philippe vient d’échapper à une sentence qui aurait pu lui être fatale. Comme il l’énonce avec lucidité, il doit son secours à l’intervention de ses patrons : moins André Cholley, qui tient la chaire de géographie régionale à la Sorbonne, que Georges-Henri Rivière. Ce dernier est connu des historiens et des spécialistes de la muséographie, dont il est considéré comme un pionnier. Il dirige alors le musée des Arts et traditions populaires qui se partage avec le musée de l’Homme le palais de Chaillot. Dans les années 1930, alors qu’il participe à la création du musée de l’Homme, Georges-Henri Rivière repense les fondements épistémologiques de l’ethnologie en prônant une réconciliation entre approches scientifique et muséographique. Inventorier les objets, les techniques ou les formes de l’architecture rurales ne peut se concevoir sans en restituer l’intelligibilité par des dispositifs de médiation adaptés au sens commun. Dans les vitrines d’exposition conçues par Rivière, l’émotion ou le spectaculaire doivent s’articuler au langage savant, seule manière d’assurer la transmission et la compréhension des cultures populaires. Le 8 septembre 1942, il est reçu par Pétain à Vichy et parvient à déjouer les intentions d’un comité national du folklore inféodé au régime qui entend convertir son musée en instrument de propagande. Rivière continue d’être appointé par Vichy mais en défendant l’autonomie de son action et en protégeant, si besoin, des dissidents.

Durant les trois semaines d’incarcération de Philippe, Rivière a joué de l’étendue de son entregent, en particulier à travers le dense réseau de correspondants que le musée possède en régions. Il expédie quotidiennement des lettres et constitue un dossier de preuves pour disculper son protégé, à l’attention des autorités. Le conservateur du musée basque de Bayonne, William Boissel, lui sert de relais d’information sur place. Ainsi du linge, des colis alimentaires bien garnis parviennent jusqu’à la cellule de Philippe par l’intermédiaire d’une agente de la Croix rouge recommandée par Boissel et qui a accès aux prisons. À plusieurs reprises, celle-ci prend le soin de rassurer la mère de Philippe :

Je vois, par l’attachement qu’ont pour lui son maître en Sorbonne et M. Ribière [sic], quelle valeur a votre fils. Je suis donc d’autant plus heureuse de m’en occuper. Ne me remerciez pas. C’est plus que jamais l’heure de l’entr’aide affectueuse et du coude à coude. Je voudrais faire tellement plus !

Les efforts conjugués de Rivière, Cholley et des amis mobilisés ne sont toutefois pas suffisants pour soustraire Philippe à ses geôliers. Une lettre parvenue à Amiens le 26 novembre 1943, bien après la résolution de l’affaire, suggère le versement d’un pot-de-vin dans le but d’accélérer la sortie de prison. La signataire de la lettre, Madame Escande, semble avoir joué l’entremise avec les Allemands. Je m’emploie sans succès à identifier cette femme en voulant, à rebours de la prudence historienne, voir chez elle l’un des visages de la collaboration. Elle se plaint au père de Philippe de ne pas avoir été remerciée à la hauteur des services déployés :

Nous ne sommes pas d’accord […] pour mes honoraires, que j’estime à 1 000 francs et je vous prie de croire que ça n’est pas cher car vous ne pouvez pas imaginer les difficultés qu’il y a pour obtenir une libération, malgré les preuves en mains.

Il est probable que les économies familiales aient permis, par l’intermédiaire de cette femme, de soudoyer un officier allemand. Dans cette extrémité, la manœuvre n’a rien de honteuse et qui donc prétendrait la refuser au nom de la morale ? Elle sera néanmoins tue au profit d’intercesseurs plus estimables puisque selon mon oncle, « la partie pas très “propre” des marchandages » qu’il avait eu l’occasion de lire a disparu.

Je relis la lettre de Philippe. Revenu à Amiens, il se hâte de « poursuivre l’enquête » sur « l’architecture folklorique en Picardie » commandée par Cholley et Rivière. C’est là son premier réflexe. Achever cette recherche avant de s’inscrire à cette nouvelle agrégation de géographie dont il sortira lauréat en 1945. Rejoindre Geneviève, qui deviendra sa femme deux ans plus tard, contre la volonté de sa mère. Comme l’écrasante majorité de sa classe d’âge – et des Français en général –, Philippe poursuit sa vie. S’il faut risquer la mauvaise rencontre avec des Allemands nerveux, c’est pour éprouver des sentiments amoureux dans la vallée de la Bresle et y cartographier le bâti agricole : peut-être n’est-ce finalement pas si lâche, pour un jeune homme de vingt ans que d’assouvir ces désirs au nez de la guerre et de l’occupant.

Deux jeunes hommes en miroir

La même semaine où Philippe rédige cette lettre, « c’est toujours de Fontevrault » que Vivan écrit à sa mère. D’une graphie juvénile, adoucie encore par la teinte turquoise que trace son encre, il regrette d’être resté seul lorsque ses copains Nénesse, Léon et Auguste ont été transférés à la centrale d’arrêt de Blois, qui l’aurait rapproché de sa mère et de Paris, d’où l’on peut faire l’aller-retour dans la journée. « Peut-être tu aurais pu venir me voir, mais j’ai bon espoir que c’est moi qui rentrerai bientôt », poursuit-il avec cet optimisme qui ne le quitte pas.

Tout éloigne ces deux jeunes hommes : leur milieu social, leur culture politique, la religion, leurs ambitions. Philippe a obtenu la reconnaissance sociale et académique, les hommages, les titres, la page Wikipédia. Vivan est « mort pour la France », son engagement résistant a été accrédité et lui a valu le grade de sergent à titre posthume. Il a pourtant été effacé, comme beaucoup d’autres, du panthéon mémoriel et il me semble que la rencontre fortuite avec ses lettres m’a imposé le devoir de restituer au monde son existence.

Au départ de cette enquête, j’avais sans doute l’idée inconsciente, en entrecroisant ces deux vies parallèles, de déjuger l’une à l’aune de l’autre. Je me rends compte, au terme de ce récit, que ça n’est plus le cas. Je conserve après la plongée dans ces documents une estime et une affection intactes pour celui qui fut mon seul grand-père, sentiments que la rencontre avec Vivan ne vient pas retrancher. Mais j’aimerais surtout dire par ce texte l’attachement et l’admiration que j’ai pour cet inconnu invité à prendre place dans mes archives personnelles. Renoncer à ces lettres, en les versant aux Archives et les rendant publiques, sera, je crois, l’hommage le plus honnête que je pourrai lui rendre, dans un geste où s’autoriseront à cohabiter, une fois n’est pas coutume, ma subjectivité et ma pratique historienne.