Nos archives. Le dossier thèse

Pour la série "Nos archives" qu'Entre-Temps propose cette année, des historiennes et des historiens exhument un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire brièvement le récit. Ainsi se dessine une série d’auto-portraits et puis, au fur et à mesure des contributions, se constituera un fonds d’archives collectif, celui de l'écriture d'une autre histoire : celle que les historiennes et les historiens ont vécu et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils et elles écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédé·es.

Dès l’école, on nous a appris qu’il est impératif de « prendre le temps de se relire ». Prendre ce temps, quitte à laisser la copie inachevée. Se relire, plutôt que de tenter de répondre à l’intégralité des questions.

Il fallait alors retourner au début, sur la première page et reprendre ce qui pouvait l’être. Faire le constat, au passage, que ce que l’on venait de rédiger, parfois seulement quelques minutes auparavant, nous était devenu sensiblement étranger.

Du moins, c’était ce qui se jouait pour moi : la relecture troublait la reconnaissance. Elle était l’expérience de l’intervalle, du bâillement qui altère la mémoire. Le temps écoulé avait sédimenté une parole dans laquelle il m’était difficile, ou peut-être simplement désagréable, de me reconnaitre.

Ce désagrément, j’en renouvelais l’expérience quelques jours plus tard, au moment où la copie m’était retournée. Je prenais la mesure des combats qui avaient été menés contre mes mots. Sur le rebord, en marge, de l’autre côté de la ligne rouge, les remarques et commentaires indiquaient la teneur de la bataille.

Sous des formes parfois géométriques : croix, cercles, lignes droites, les exclamations, notes et annotations éclairaient le propos d’une lumière chirurgicale. Étrange coup de projecteur qui accentuait encore la distance prise avec le moment de l’écriture.

Mais prolonger l’écart, revenir sur le texte des années plus tard, renverse, étonnamment, le sentiment de la distance. La relecture de textes d’un passé plus lointain peut provoquer une sorte d’attendrissement qui rend possible la familiarité. Ce sont des formules, des penchants, des répétitions, que l’on retrouve et qui font signature. C’est un privilège accordé à ces documents qui, par métamorphose, une fois devenus archives, se parent d’une douceur inédite.

À ce moment-là, il n’est d’ailleurs plus question de relecture, c’est un autre geste, qu’il s’agit de réaliser avec une toute autre forme de précaution, par plongée, recherche et dépouillement de différents dossiers, de ces dossiers dont l’image traverse les pratiques.

On dit, ainsi, au début d’une enquête policière ou judiciaire, que l’on « ouvre un dossier », et puis, si elle dure, on dit que le dossier est « en cours » avant qu’il puisse se clore. En politique, on utilise la même expression pour qualifier certains sujets qu’on classe dans la catégorie des « dossiers sensibles ».

C’est le même procédé métonymique auquel on fait appel en histoire, on parle parfois de « bons », de « beaux », de « passionnants » dossiers. De certains, on dit qu’il faudrait les « traiter » et c’est ce que l’on fait au moment où l’on s’en empare au début d’une thèse.

On voit alors le geste de l’ouverture, le carton dont on retire le couvercle, le ruban que l’on défait avec minutie, les liasses de papiers que l’on imagine couvertes de poussière, nos mains, enfin, noircies après la consultation.

Je me souviens avoir pris cette image très au sérieux il y a un peu plus de quatre ans, alors que je m’approchais de mon sujet de thèse, on m’a dit « c’est un dossier pour toi ».

C’est de ce dossier poussiéreux dont on rêve au moment de chausser les bottes du métier d’historienne ou d’historien. Ce dossier unique, clos, complet, qu’il suffirait de parcourir page à page, à la manière d’un dossier médical. On imagine pouvoir l’emporter où bon nous semble, c’est le nôtre après tout, celui sur lequel on travaille, il nous a été confié, on se l’est approprié, il devrait tout de même être possible de pouvoir l’ouvrir à toute heure, y revenir même en pleine nuit, à la lampe torche si l’on veut, pour vérifier un détail, un nom, un mot.

Mais, et c’est peut-être mieux comme ça, ce dossier n’existe pas et celui qu’il nous revient de traiter, comme historienne ou historien, est fragmentaire, il nécessite de se déplacer, d’associer ensemble ou de réunir, mais en les laissant à leur place, les parties disséminées. Il est même inenvisageable, malgré tout l’acharnement archivistique qu’on voudrait bien y mettre, de faire prendre forme à cette chimère.

Mais l’image reste… et on finit par lui associer une forme.

Je n’ai pas vraiment l’habitude de faire des dossiers, je n’ai, à proprement parler, aucun dossier, aucune armoire, aucun classeur dans lequel j’entreposerais méticuleusement mes documents. Mes seuls dossiers se trouvent sur mon ordinateur et c’est là qu’est rangé mon fameux dossier « Thèse ».

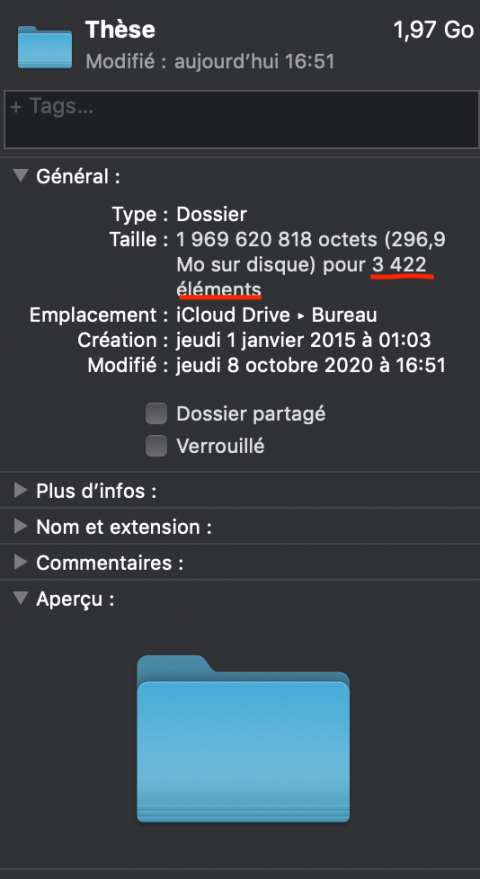

Au cours des dernières années, ce dossier s’est prodigieusement étoffé, je l’ai chargé d’un nombre chaque jour plus important de fichiers que j’ai classés dans des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, parfois même des sous-sous-sous dossiers. Je me suis demandée ce que représenterait la masse de tous ces fichiers mis ensemble, combien de cartons il faudrait pour tous les entreposer. Je me suis demandée quel était le poids de mon dossier « Thèse » en somme. Et l’ordinateur a justement trouvé le moyen de me répondre.

1, 97 GigaOptet, c’est le poids de mon dossier « Thèse ». C’est le poids de mes premières années de recherche.

J’apprends par la même occasion que mon dossier « Thèse » est composé de 3422 éléments. Un rapide calcul, avec, en moyenne des fichiers d’environ une vingtaine de pages, si je multiplie 3422 par 20 cela fait 68 440. Je m’imagine alors devoir classer ces 68 440 pages, je me demande si elles rempliraient entièrement ma chambre ? si je réussirais à les escalader toutes si je les superposais les unes sur les autres ? Je me demande quel système de classement j’adopterais pour m’y retrouver : quel code couleur, combien de classeurs-trieurs cela représenterait-il ? Combien d’années cela me prendrait-il ?

Au moment de compter les années, mon regard s’arrête sur une autre information apportée par mon ordinateur concernant mon dossier « Thèse ». Il aurait, selon lui, été créé le 1er janvier 2015 à 1h03.

2015, c’est-à-dire deux ans avant que je ne sois, institutionnellement, inscrite en thèse. Même un peu plus puisqu’il s’agit de janvier 2015 et que mon inscription date de septembre 2017. Deux ans et huit mois séparent donc la création de mon dossier Thèse du début officiel de mes recherches. Si je remonte le fil de ma mémoire, je n’ai pas le souvenir d’avoir commencé à réfléchir à un projet de thèse avant, disons, l’automne 2016, ce qui me ramène seulement un an et huit mois après la création de ce dossier et il me paraît aujourd’hui tout à fait inenvisageable d’avoir pu consacrer un éventuel espace numérique à ce projet, aussi minuscule qu’il ait pu être, dès janvier 2015. C’est pourtant ce que la précision archivistique de mon ordinateur me signifie.

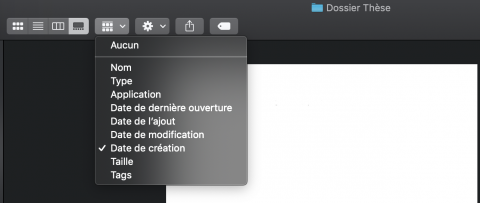

Une rapide recherche du côté des paramètres me permet de régler les outils de présentation de mon dossier et de classer l’ensemble de ses documents en fonction de leur date de création et non de modification comme c’est d’ordinaire le cas.

J’applique ces nouveaux paramètres.

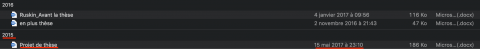

Un seul document a été créé en 2015, il s’agit d’un fichier intitulé « Projet de thèse » et la machine m’apprend que j’ai continué à le modifier jusqu’au 15 mai 2017.

Je clique. S’ouvre alors un document de 18 pages intitulé « Ruskin et l’architecture de la société ».

Ruskin, John Ruskin pour être exacte, c’est justement MON dossier, celui qui m’a été confié à l’automne 2016. Le problème c’est qu’en 2015, je n’avais aucune idée de qui il était. Quand on m’a parlé de lui pour la première fois en 2016, quand on m’a dit que c’était « un dossier pour moi », je n’avais jamais entendu son nom.

Je parcours les 18 pages, elles sont toutes consacrées à Ruskin, pas de trace de ce qui avait pu être écrit en amont. Aucun signe, aucun indice de ce que j’aurais pu rédiger un an et huit mois avant que ne me soit confié le dossier Ruskin. Rien ne semble lui préexister, le document a fait table rase de l’ébauche primitive.

En janvier 2015, j’avais dû créer ce dossier pour recueillir les idées qui surgissaient, les sujets sur lesquels je me disais qu’il serait intéressant de travailler. J’avais dû les noter, d’abord sur mon téléphone pour les transférer, ensuite, sur mon ordinateur. J’avais dû créer un dossier pour les organiser, un dossier que j’avais nommé « Thèse ». Devenu ainsi dossier, le projet « Thèse » était ouvert et il pouvait suivre son cours.

Au moment où il était devenu clair que la piste Ruskin allait être suivie, j’ai dû effacer ces premières notes, comme pour libérer l’espace de ma mémoire, faire de la place pour accueillir ce travail dans lequel je m’engageais. Aujourd’hui, l’ordinateur m’interdit de faire marche arrière.

Je tente quand même de cliquer sur l’onglet « Annuler la frappe » en haut à gauche, mais il ne me propose aucun retour. Impossible de remonter vers un état antérieur, vers les premiers éléments de l’enquête du dossier Thèse.

On parle parfois de « document manquant », quand la demande de communication formulée en Archives ou en bibliothèques se voit retoquée à la faveur d’une justification lapidaire. « Manquants », ces documents sont parfois irrémédiablement perdus mais il arrive aussi qu’ils soient rangés au mauvais endroit, sur un mauvais rayon, à côté d’une mauvaise côte, que leur disparition ne soit l’effet que d’une erreur de classement.

C’est le moment où peut se manifester, pour l’historienne ou l’historien, un désir quasi-obsessionnel. Le document manquant devient le nœud autour duquel l’ensemble de la recherche en cours pourrait s’articuler. Il est introuvable et c’est son absence même qui lui fait acquérir un statut d’exception. Il arrive alors de dépenser une énergie et un temps considérable à le chercher, à en faire des demandes répétées, à parcourir des centaines de kilomètres pour vérifier qu’il ne soit pas conservé à un autre endroit. Et parfois, au bout du compte, il arrive même que nous nous mettions à le rêver.

J’ai recherché, un peu partout, de mes clés usb aux notes de mon téléphone, de mes anciens disques durs à mes vieux carnets gribouillés, une trace de la mise par écrit de ces premières songeries doctorales. J’en ai évidemment quelques souvenirs mais l’information offerte par la remarquable mémoire archivistique de mon ordinateur a fait naître chez moi cette obsession du document manquant.

Contrairement aux feuilles de brouillon raturées, le feuillet numérique n’a pas gardé la trace des corrections apportées. La suppression y a été beaucoup moins contraignante. Il n’y a pas eu besoin de faire usage de l’effaceur ou du Typp-Ex, il n’a pas été nécessaire d’apposer ratures ou gribouillis pour recouvrir le texte, il a juste suffi d’un clic, un clic qui lui a fait perdre le privilège du palimpseste. Il n’a pas conservé ce que la copie pouvait révéler sous les biffures ou ce que la marge du document papier gardait parfois comme précisions apportées, comme rectifications successives : l’empreinte de la trajectoire d’un raisonnement.

Les historiennes et historiens de l’art recourent parfois à un procédé de réflectographie infrarouge qui leur sert à remonter le fil d’une composition picturale.

Plusieurs œuvres de Léonard de Vinci présentées à l’exposition du Louvre à l’automne 2019 ont fait l’objet d’un tel traitement. La technique permet de retracer l’itinéraire et le geste du peintre, celui qu’il a emprunté, par repeints et retouches successives, vers la composition finale.

Mais il y a aussi ces repentirs, que le peintre laisse – parfois volontairement – exister, en ne corrigeant son travail qu’à demi-mot. Sur le dessin, le repentir garde la mémoire du chemin parcouru, il précise le mouvement que l’artiste a souhaité rendre visible. Le repentir n’est alors pas là pour effacer une faute, il ajoute quelque chose, il manifeste un possible, une prise de décision, ou bien un doute, une hésitation. Il rend visible un élan et une liberté mêlés d’impatience.

Où se trouvent ces repentirs numériques ? On en retrouve parfois dans certains fichiers : ce sont des phrases, des idées abandonnées en chemin mais qui sont là pour indiquer, pour orienter. Parfois tronquées, détachées de leur contexte, insérées entre deux paragraphes, elles offrent la possibilité de renouer avec le mouvement respiratoire de la pensée, de reprendre là où le souffle s’était provisoirement coupé. Elles préservent les élans et les intuitions et offrent la possibilité d’y revenir.

Si la chose est encore possible, si ces repentirs numériques ont encore le pouvoir de faire dévier la trajectoire, c’est que leur relecture n’a pas encore la forme de l’attendrissement qui accompagnera, un jour, leur métamorphose archivistique.