Nos archives. Le classeur du syllabus

Pour la série "Nos archives", Entre-Temps propose à des historiennes et des historiens d'exhumer un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire brièvement le récit. Ainsi se dessine une série d’auto-portraits et puis, au fur et à mesure des contributions, se constituera un fonds d’archives collectif, celui de l'écriture d'une autre histoire : celle que les historiennes et les historiens ont vécu et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils et elles écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédé·es.

Le Getty Research Institute (GRI) est perché sur une colline de Brentwood, qui domine le territoire de Santa Monica et l’océan Pacifique. Depuis l’Université de Californie de Los Angeles (UCLA), on y accède en longeant Sunset Boulevard, puis Sepulveda. Une fois garé, on emprunte la navette qui perce une petite forêt d’arbustes et donne un point de vue imprenable sur la 405, l’un des axes autoroutiers les plus empruntés des États-Unis.

Arrivé sur l’esplanade, le travertin blanc, importé à grands frais des carrières de Tivoli, réfléchit le soleil de Californie. Le GRI se trouve sur la droite, après les escaliers, un peu à l’écart du flot de touristes réguliers qui se dirigent vers les collections et les expositions du musée.

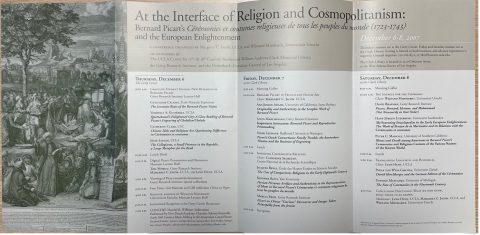

Je me suis rendu au GRI la première fois au début de l’automne 2006 (mais Los Angeles a-t-elle vraiment un automne ?), pour participer à un séminaire de recherche qu’organisaient Margaret Jacob et Lynn Hunt, toutes deux professeures à l’Université de Californie de Los Angeles. Spécialistes d’histoire intellectuelle et culturelle des Lumières, elles étaient, cette année-là, chercheuses invitées au GRI et animaient un atelier ouvert à une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants en thèse venus de plusieurs universités californiennes. Pour ma part, j’enseignais alors le français à UCLA, comme lecteur, à des classes de niveaux différents. Le séminaire tombait à pic : j’avais fait une maîtrise d’histoire moderne sur le voyage en Italie d’un gentilhomme polonais, le comte August Moszyński, franc-maçon et voltairien, à la veille de la Révolution et m’intéressais – de manière large – à cette période. Après l’agrégation d’histoire, j’avais pu bénéficier, comme beaucoup de normalien·ne·s, d’un séjour d’une année à l’étranger. J’avais demandé l’échange avec Los Angeles, pour son département d’histoire réputé, sa musique, son cinéma, ses équipes de basket, ses plages : j’y ai découvert ses musées, ses cuisines, son ciel extraordinaire, la variété de ses quartiers. J’avais pris goût à la recherche en maîtrise, mais ne savais pas très bien vers quels sujets me spécialiser et suivais toutes les conférences que je pouvais. J’avais donc postulé pour participer à ce séminaire, intitulé « Depicting Ritual, Comparing Religions », qui se proposait d’étudier en détail les Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (1723-1743), un ouvrage encyclopédique en sept volumes, publié à Amsterdam par l’éditeur huguenot Jean-Frédéric Bernard (v. 1683-1744)[1]. La bibliothèque du GRI avait acheté les exemplaires originaux d’une première édition : de grands in-folio richement ornés des gravures de Bernard Picart (1673-1733), l’un des artistes les plus fameux de son temps.

La salle de séminaire du GRI allait, de janvier à mars, nous accueillir tous les quinze jours les samedis, de 10h à 16h. Les graduate students s’intéressaient à l’histoire du protestantisme, de la révolution scientifique ou des empires coloniaux des XVIIe et XVIIIe siècles. D’autres n’étaient pas spécialistes d’histoire moderne, et travaillaient sur Byzance ou sur l’Afrique contemporaine ; d’autres encore sur les photographies de Paris ou bien l’histoire longue de la Grande Pyramide de Cholula au Mexique.

On nous avait distribué, dès le mois de novembre, un gros classeur noir, un « reader » contenant plus de 500 pages photocopiées de chapitres de livres, d’articles scientifiques et de sources imprimées. C’était, je crois, la première fois que j’entendais le mot « syllabus ». Nous étions invités à venir travailler à la bibliothèque du GRI, munis de notre carte de lecteur « Stack », qui nous permettait de mettre de côté un nombre considérable de livres sur des étagères à nos noms. Je dois sans doute à cet extraordinaire privilège le mauvais pli qui consiste à ne pouvoir me décider à écrire qu’en présence d’une trentaine de livres ouverts sur mon bureau. Nous pouvions également consulter les exemplaires originaux des Cérémonies et coutumes quand nous le souhaitions, et préparer ainsi notre « research project », c’est-à-dire un essai portant sur un aspect qui nous intéressait plus particulièrement dans le livre de Bernard et Picart et que nous étions censé·e·s présenter à la fin du trimestre.

Chaque journée de séminaire commençait par une discussion à propos des lectures préparatoires contenues dans le classeur noir. Celles-ci portaient sur différentes facettes des Cérémonies et coutumes religieuses. La première salve de lectures concernait les débats historiographiques sur la définition et les contours sociaux et intellectuels des « Lumières radicales ». Pour Margaret Jacob, à qui l’on doit l’expression, ce courant de pensée critique de la religion, de la superstition et des gouvernements monarchiques, puise dans une constellation d’acteurs subversifs du tournant des XVIIe et XVIIIe siècles : néo-républicains anglais, milieux dissidents, panthéistes, premières loges maçonniques, coteries de libres-penseurs, réseaux d’imprimeurs huguenots[2]…

Jonathan Israel voit quant à lui dans la philosophie de Spinoza la matrice intellectuelle fondamentale des Lumières radicales et de la modernité occidentale : à ses yeux, le spinozisme constitue bel et bien le terreau principal d’une pensée matérialiste, égalitaire, tolérante et démocratique, opposée aux « Lumières modérées » incarnées par des auteurs tels que Locke ou Voltaire[3]. Ce débat animé, et dont le séminaire n’édulcorait nullement la vivacité, ne portait pas que sur la chronologie ou la localisation exacte des Lumières radicales, mais bien sur deux conceptions différentes de l’histoire intellectuelle, l’une fondée sur l’étude des réseaux et des sociabilités savantes (Jacob) ; l’autre davantage sur la puissance structurante des idées philosophiques (Israel). Il en allait ainsi des principes et des méthodes de l’histoire intellectuelle, à propos du maniement de catégories telles que « radicalité », « modernité », voire « Lumières »[4]. S’y jouaient les formes d’un dialogue possible entre histoire et philosophie, qui n’oppose pas schématiquement l’analyse des contenus des « grands textes » à l’histoire socioculturelle de leurs réceptions et des « minora ». Dans la salle de séminaire du GRI, nous débattions de ces différents visages et usages du « spinozisme », de la variété des lectures dont il faisait l’objet et des multiples significations qu’on pouvait lui donner. J’en retenais l’importance de scruter les glissements de sens, d’interprétations, voire de natures qu’un contexte et qu’un format de publication peuvent conférer à une œuvre. C’est d’ailleurs ce que j’allais me décider à étudier dans les Cérémonies et coutumes religieuses, en essayant de réfléchir à la façon dont Bernard et Picart compilaient et sélectionnaient des textes aux contenus et aux objectifs dissemblables, tout en en transformant la portée critique en utilisant le paratexte, les préfaces, les introductions, les notes, et la disposition des images gravées.

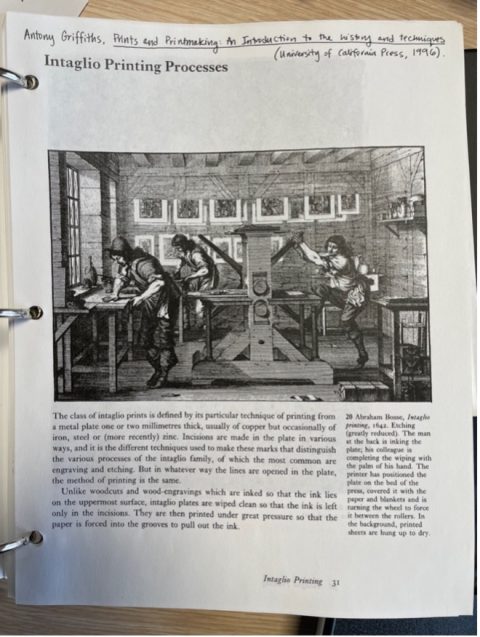

Le classeur noir comportait également de nombreux articles et chapitres au sujet des techniques de gravure, des différentes manières d’inciser en taille-douce à l’eau-forte (la méthode privilégiée de Picart), au burin, à la pointe-sèche, à la manière noire. Cette dimension nous permettait d’appréhender la qualité des planches de Picart, mais aussi de réfléchir à la gravure comme médium privilégié des savoirs, de l’information et de la connaissance à l’époque moderne. Nous apprenions à apprécier la qualité des estampes, à noter la précision des traits et des hachures, le jeu des ombres, les effets de lumières, de contrastes et de symétries. Nous essayions de repérer la différence de précision entre les premiers et les ultimes tirages d’une même série gravée. Nous découvrions également les fecit, sculpsit, invenit, sculpturam direxit, delineavit, qui renseignaient sur les auteurs, les collaborations, l’origine des dessins, l’attribution des gravures et les éventuels réemplois.

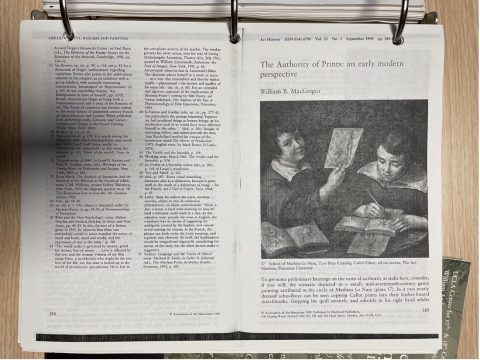

Je me souviens d’avoir été marqué par la lecture d’un article de William B. MacGregor, inséré dans le classeur et publié dans la revue Art History, intitulé « The Authority of Prints ». MacGregor y analysait les façons de lire les gravures à l’époque moderne et l’autorité que leur conférait leurs multiples reproductions : loin de faire baisser une valeur qu’on aurait pu penser indexée sur leur rareté, c’était précisément la grande quantité de copies permise par la reproductibilité technique qui donnait une « aura » de vérité à l’image gravée.

La lecture des articles du « reader » introduisait des conférences données par différents intervenants. Svetlana Alpers était venue de Berkeley nous introduire aux arts de la description et aux cultures visuelles de la Hollande du XVIIe siècle. Son Art of Describing nous exhortait à ne pas séparer façons de voir, façons de savoir et façons d’avoir[5].

Le séminaire articulait ainsi histoire des images et des cultures visuelles avec l’histoire du livre et des imprimés[6]. Nous travaillions sur la variété des formats, l’économie des fausses adresses (« Chez Pierre Marteau, à Cologne »), les inventaires des bibliothèques de Bernard Picart et de Jean-Frédéric Bernard. Je découvrais avec fascination la précision des catalogues de vente aux enchères hollandais du XVIIIe siècle, qui donnaient la possibilité d’explorer tout à la fois la bibliothèque de Picart et le fonds de librairie de Bernard pour y chercher des traces des ouvrages qu’ils avaient pu compiler pour les Cérémonies et coutumes religieuses[7].

Un dernier domaine de lectures concernait le projet de comparaison des religions de Bernard et Picart. Nous lisions des travaux qui avaient directement abordé la question, et notamment des extraits du livre de Paola von Wyss-Giacosa, qui était l’une des rares chercheuses à s’être intéressée de près aux gravures de Picart et à son geste comparatiste[8]. Lors d’une conférence, Jacques Revel nous familiarisait aux différentes voies de comparaison expérimentées dans des œuvres contemporaines des Cérémonies et coutumes : l’anonyme Traité des Trois Imposteurs (1719), les Lettres persanes de Montesquieu (1721) et les Mœurs des sauvages américains du jésuite Lafitau (1724). Cette mise en contexte permettait d’analyser la variété des programmes, des buts et des méthodes de la comparaison des religions, depuis la quête critique et sceptique de similarités, jusqu’à l’inventaire relativiste des différences de conventions, ou encore aux démarches ethnographiques et aux réflexions anthropologiques sur l’unité de l’humanité[9]. Ces lectures et ces conférences interrogeaient directement l’invention de la catégorie de « religion », comme étalon possible de la comparaison au XVIIIe siècle. Nous nous intéressions à la controverse des rites chinois (auxquels Carlo Ginzburg avait consacré toute une conférence à UCLA), à la qualification d’« idolâtres », ainsi qu’aux fondements intellectuels, à la fois encyclopédiques et comparatistes, du projet de Cérémonies et coutumes religieuses.

Après le trimestre du séminaire, je suis revenu régulièrement à ce classeur noir, et à chaque retour, les textes qu’il contenait se sont teintés d’une nouvelle signification. Ce fut d’abord le temps de la rédaction de l’essai conclusif, au printemps 2007. Il s’agissait désormais d’identifier, de manière plus ciblée, des passages pertinents pour étayer ma recherche sur les sources gallicanes et jansénistes des textes compilés par Bernard et Picart au sujet de l’Inquisition, dans le volume II des Cérémonies et coutumes[10]. C’est ce sujet que je serai ensuite invité à approfondir lors d’un colloque – mon premier – qu’organisaient Margaret Jacob et Lynn Hunt pour conclure leur année de travaux au GRI.

J’ouvrais et rouvrais le classeur noir, après le colloque, pour accompagner la préparation de l’édition de cet article jusqu’au mois de juillet 2008[11]. Je le consultais également pour d’autres raisons. Lorsque je suis revenu en France après mon année californienne, j’étais frappé par le véritable « moment spinoziste » qui caractérisait alors les sciences sociales et la philosophie critique, relayé en particulier par les éditions Amsterdam, qui ont très tôt traduit le livre de Jonathan Israel[12]. Au-delà du débat entre Jacob et Israel dont le classeur noir rendait en partie compte, le relatif enthousiasme de la réception des Lumières radicales posait la question des rapports entre histoire et philosophie[13]. Le syllabus offrait, de ce point de vue, un socle de références à partir duquel j’observais avec intérêt les débats et les parutions d’ouvrages (nombreux au tournant des années 2010) sur les frontières épistémologiques entre philosophie et sciences sociales. J’y revenais fréquemment, lorsque je co-animais un séminaire[14], ou bien lorsque je co-coordonnais un numéro spécial de la revue Tracés[15].

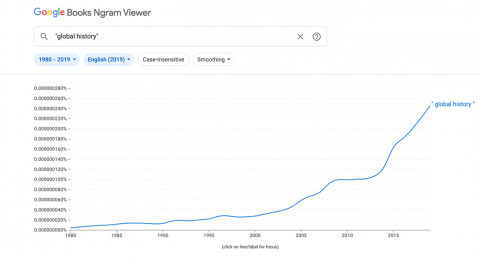

Évidemment, le classeur prend parfois un peu la poussière, même s’il est toujours là, sur les étagères, à côté des autres dossiers, mémoires, photocopies d’articles et d’archives que j’exhume à l’occasion. Je l’ai néanmoins rouvert à plusieurs reprises ces dernières années, par exemple pour préparer un entretien avec Pauline Guillemet et Alexandre Jubelin pour la rubrique « Rétroviseur » d’Entre-Temps, au sujet de mon article sur Bernard et Picart. Je l’ai également consulté pour bâtir une séance au sujet des gravures et des images dans le cadre du programme d’agrégation sur le « monde de l’imprimé en Europe occidentale (1470-1680) ». Aujourd’hui, en écrivant ces lignes, je me rends par ailleurs compte des nombreuses dimensions que je n’avais pas saisies en 2007. Je regrette, par exemple, de ne pas avoir vraiment pris toute la mesure de l’apport des cultures visuelles auquel L’art de dépeindre de Svetlana Alpers nous introduisait, en particulier dans le chapitre passionnant qu’elle consacre à la cartographie néerlandaise du Siècle d’or. De même, je suis frappé par le fait que, si nous parlions volontiers de comparaison et de « monde » (world), le séminaire ne s’inscrivait pas explicitement – en tout cas je n’en ai ni traces, ni souvenirs – dans le sillage de l’histoire globale alors même qu’il en partageait bien des traits. Il invitait en effet à élargir les échelles d’analyse au-delà du seul cadre européen ; il interrogeait la démarche intellectuelle et critique de Bernard et Picart, tout en soulignant les limites de la catégorie eurocentrique de « religion » comme échelon pertinent de la comparaison. Le mot « global » fut ainsi associé au projet quelques années après le séminaire et le colloque, dans le titre du volume collectif de 2010, Bernard Picart and the First Global Vision of Religion.

La conjoncture intellectuelle et le contexte historiographique n’avaient sans doute pas radicalement évolué entre 2007 et 2010, mais ce glissement dans le choix des mots, dans les manières de présenter Cérémonies et coutumes me paraît assez révélateur du succès fulgurant du « global », à la fois comme démarche, mais aussi comme étiquette, à la fin des années 2000[16]. Je rouvre donc le classeur en songeant à ces recherches qui, ces dernières années, ont interrogé la « conscience de la globalité » à l’époque moderne à partir d’atlas, de cartes ou encore de livres de costumes composés à partir du XVe siècle[17]. Elles seraient sans doute incluses, aujourd’hui, dans une version augmentée du syllabus afin de mieux comprendre toute la palette des approches et des soubassements intellectuels qui ont contribué à façonner Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde. Car rouvrir un classeur, le relire et le compléter à la lumière des réflexions et des savoirs contemporains est sans doute l’un des gestes les plus caractéristiques de la démarche historienne, celui par lequel l’écriture de l’histoire ne se fige jamais.

[1] Lynn Hunt, Margaret C. Jacob et Wijnand Mijnhardt, The Book that Changed Europe. Picart & Bernard’s Religious Ceremonies of the World, Cambridge, Harvard University Press, 2010 ; tr. fr.: Le livre qui a changé l’Europe : cérémonies religieuses du monde de Bernard Picart & Jean Frédéric Bernard, Genève, Haller, 2015.

[2] Margaret Jacob, The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans, Londres, George Allen and Unwin, 1981 (2ème edition, 2003).

[3] Jonathan Israel, Radical Enlightenment : Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750, Oxford, Oxford University Press, 2001.

[4] Voir à ce sujet la note critique d’Antoine Lilti, « Comment écrit-on l’histoire intellectuelle des Lumières : Spinozisme, radicalisme et philosophie », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 64 (2009), p. 171-206 ; rééditée récemment dans Antoine Lilti, L’héritage des Lumières. Ambivalences de la modernité, Paris, EHESS-Gallimard-Seuil, 2019, p. 223-257.

[5] Svetlana Alpers, The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century, Chicago, University of Chicago Press, 1983; tr. fr. : L’art de dépeindre: la peinture hollandaise au XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1990.

[6] C’était pour moi l’occasion d’ouvrir pour la première fois la monumentale Histoire de l’édition française dirigée par Henri-Jean Martin et Roger Chartier.

[7] Catalogue de livres curieux tant en françois qu’en latin &c. parmi lesquels il y en a beaucoup d’enrichis d’Estampes choisies, & des prémieres épreuves : rassemblez par feu M. Bernard Picart celebre Dessinateur. Ces Livres se vendront chez S. Schouten dans le Kalverstraat le 13. Octobre 1733, Amsterdam, chez J.F. Bernard, & Salom. Schouten, 1733 ; Catalogue du fonds de librarie de feu Jean-Frédéric Bernard Consistant en un bel assortiment de livres latins et français parmi lesquels il y a plusieurs bonnes copies dont la vente se fera entre les libraires le 24 juillet 1747 et jours suivants, Amsterdam, Pierre Humbert, S. en P. Schouten, Marc Michel Rey, 1747.

[8] Paola von Wyss-Giacosa, Religionsbilder der frühen Aufklärung: Bernard Picarts Tafeln für die “Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peoples du monde”, Wabern, Benteli, 2006.

[9] Pour une version publiée de cette intervention, dans laquelle Jacques Revel ajouta des considérations sur De l’Origine des Fables (1724) de Fontenelle, voir Jacques Revel, « The Uses of Comparisons », dans Lynn Hunt, Margaret Jacob et Wijnand Mijnhardt (dir.), Bernard Picart and The First Global Vision of Religion, Los Angeles, Getty research Institute, 2010, p. 331-347.

[10] À travers cette recherche, et grâce en particulier à l’Inquisition de Goa. La relation de Charles Dellon (1687), éditée et annotée par Charles Amiel et Anne Lima, Paris, Chandeigne, 1997, je découvrais à cette occasion la magnifique collection Magellane des éditions Chandeigne.

[11] Guillaume Calafat, « The Gallican and Jansenist Roots of Jean-Frédéric Bernard and Bernard Picart’s Vision of the Inquisition », dans Bernard Picart and The First Global Vision… op. cit., p. 291-312 <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02905955>.

[12] Jonathan Israel, Les Lumières radicales. La philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité (1650-1750), Paris, Éditions Amsterdam, 2005 ; Catherine Secrétan, Tristan Dagron et Laurent Bove (dir.), Qu’est-ce que les Lumières « radicales » ? Libertinage, athéisme et spinozisme dans le tournant philosophique de l’âge classique, Paris, Éditions Amsterdam, 2007 ; Yves Citton et Frédéric Lordon (dir.), Spinoza et les sciences sociales. De la puissance de la multitude à l’économie des affects, Paris, Éditions Amsterdam, 2008.

[13] Voir A. Lilti, « Comment écrit-on l’histoire des Lumières… art. cit. » ; et le numéro spécial des Annales de 2009, « Histoire et philosophie ».

[14] Pour le programme du séminaire co-animé avec Florian Nicodème, voir : https://calenda.org/199128

[15] Guillaume Calafat, Cécile Lavergne and Éric Monnet, « Philosophies et sciences sociales : les enjeux de la conversion », Tracés. Revue de Sciences humaines, #13 (2013), p. 7-25 <https://journals.openedition.org/traces/5684>

[16] Lynn Hunt allait d’ailleurs, après le projet Bernard et Picart, s’intéresser de près aux apports comme aux limites de l’histoire globale dans plusieurs articles et ouvrages, en particulier Suzanne Desan, Lynn Hunt et William Max Nelson (dir.), The French Revolution in Global Perspective, Ithaca, Cornell University Press, 2013 ; et Lynn Hunt, Writing History in the Global Era, New York, W.W. Norton & Company, 2014.

[17] Parmi de nombreux travaux, je pense notamment à Angelo Cattaneo, Fra Mauro’s Mappa Mundi and Fifteenth-Century Venice, Turnhout, Brepols, 2010 ; Ayesha Ramachandran, The Worldmakers : Global Imagining in Early Modern Europe, Chicago, The Chicago University Press, 2015 ; Antonella Romano, Impressions de Chine : l’Europe et l’englobement du monde, XVIe – XVIIe siècles, Paris, Fayard, 2016 ; Giuseppe Marcocci, Indios, cinesi, falsari. Le storie del mondo nel Rinascimento, Rome, Laterza, 2016 ; Giorgio Riello, « The World in a Book : The Creation of the Global in Sixteenth-Century European Costume Books », Past & Present, 242, Issue Supplement_14 (2019), p. 281-317.