Nos archives. La première page

Pour la série "Nos archives" qu'Entre-Temps propose cette année, des historiennes et des historiens exhument un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire brièvement le récit. Ainsi se dessinera une série d’auto-portraits et puis, au fur et à mesure des contributions, se constituera un fonds d’archives collectif, celui de l'écriture d'une autre histoire : celle des historiennes et des historiens, celle qu’elles et ils ont vécu et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédé·es.

Nous gardons tous des monceaux de feuilles, rangées selon les habitudes de chacun dans des pochettes à élastiques avec des sous-pochettes internes en carton, des boîtes, des classeurs. Parmi elles, on trouve un peu de tout : des tirages papier de fichiers tirés de nos ordinateurs, des photocopies de livres et d’articles, des transcriptions, des notes préparatoires à la rédaction de mémoires ou d’articles, des plans, des listes de personnages, des listes d’erreurs à corriger avant la publication d’un travail inédit que, le plus souvent, on oubliera ou on ne retrouvera pas au moment voulu, et puis aussi des choses qui n’ont rien à faire là – un ticket de caisse, une publicité, une carte postale. Des tas informes de données qui sont pour la plupart devenues inutiles mais qu’on garde au cas où (mais au cas où quoi ?).

Cependant, dans ce que mon père appellerait l’« antichambre de la poubelle », et sans que personne ne puisse le savoir, certaines feuilles de papier n’ont pas la même valeur que les autres. C’est l’histoire d’une de ces feuilles que je voudrais raconter.

Elle n’est pas très jolie, mais elle me semble intéressante à plusieurs titres. Dans sa matérialité, elle évoque un temps de la recherche qui a largement disparu alors même qu’elle n’a « que » 24 ans. Dans son contenu, elle renvoie à une autre temporalité beaucoup plus ancienne, celle des chantiers pontificaux et ici à ceux de Pont-de-Sorgues, le 24 octobre 1322. Deux moments très éloignés l’un de l’autre dans le temps et sans commune mesure du point de vue de leur importance relative. Il se rencontrent pourtant casuellement parce qu’en septembre 1996, j’ai essayé pour la première fois de faire de la recherche en étudiant les comptes de construction du palais du pape Jean XXII à Pont-de-Sorgues pour ce qui allait devenir mon mémoire de maîtrise.

Ceux des lecteurs qui considèrent toute forme d’expression personnelle des historiens et historiennes comme la marque odieuse d’un narcissisme autosatisfait peuvent nous quitter là : je vais raconter des souvenirs, qui n’ont cependant ni pour but de m’extasier sur mon parcours, ni de regretter le bon vieux temps, mais qui ne manqueront pas de pouvoir être lus de cette façon. Ce que je voudrais faire ici, c’est partager une expérience singulière avec l’espoir que d’autres s’y retrouveront un peu et que, peut-être, elle pourra les rassurer au moment de se lancer eux-mêmes dans la recherche. La plupart des conditions matérielles dont je vais parler ont aujourd’hui disparu, mais je crois que les angoisses et les espoirs des jeunes chercheurs et chercheuses sont, au moins en partie, restés les mêmes.

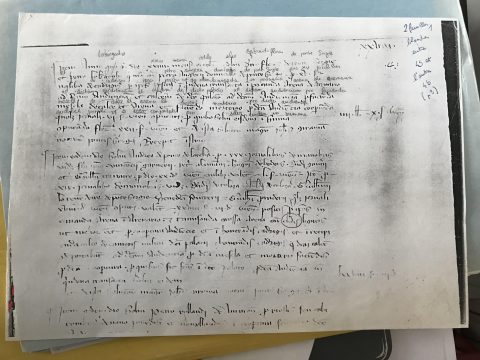

Commençons par ce que dit cette feuille de ce début de recherche avant de remonter à son origine, et aux perspectives qu’elle ouvre pour celui ou celle qui décide de la déchiffrer. Contrairement aux apparences, il ne s’agit pas d’une vulgaire photocopie, mais d’un tirage papier réalisé grâce à un objet en voie de disparition, le lecteur-reproducteur de microfilm. La première chose qu’elle vient ainsi rappeler est la colossale énergie collective mobilisée pour permettre à une étudiante de commencer à travailler. À l’époque, ce mauvais tirage papier m’avait en effet déjà semblé être l’aboutissement d’un long et improbable processus. Pour en arriver là, il avait en effet d’abord fallu que je découvre l’histoire du Moyen Âge, alors que je pensais à l’origine faire de l’histoire urbaine du XIXe siècle. La lecture de quelques ouvrages sur le Moyen Âge en classe préparatoire, la rencontre avec Etienne Anheim et surtout les cours de Jean-Louis Biget et Patrick Boucheron à l’ENS de Fontenay-Saint-Cloud m’avaient cependant fait prendre un autre chemin. Les premières qualités que je trouvais à la période médiévale étaient qu’on ne m’en avait quasiment jamais parlé avant la prépa, que la plupart des gens en disaient le plus grand mal et que, pourtant, elle nous avait laissé des objets picturaux, architecturaux et littéraires qui avaient une valeur esthétique considérable à mes yeux. Avec le Moyen Âge, on était assuré, sans avoir besoin de partir à l’autre bout du monde, de croiser des gens qu’on ne comprenait pas bien, qu’on n’aimait pas forcément, dont on ne partageait pas les croyances, mais avec lesquels on avait quand même l’impression d’avoir malgré tout quelque chose en commun. Cela me semble aujourd’hui ridicule, car nous étions tous encore très jeunes, mais prendre un tel virage n’avait rien d’évident lorsqu’on était entouré de gens qui, pour certains, avaient fait du latin depuis leur plus jeune âge ou qui avaient toujours rêvé d’être médiévistes et me semblaient avoir déjà tout lu. Tout ce que je savais était que je voulais faire de l’histoire sociale, l’histoire des gens ordinaires, et qu’il me faudrait des sources très faciles à déchiffrer. Des discussions croisées avec Yvon Thébert et Jean-Louis Biget m’avaient orientée vers l’histoire de la construction et vers le Midi de la France, où habitaient mes parents. Jean-Louis Biget avait ensuite convaincu Jacques Chiffoleau de devenir mon directeur de recherche et, après en avoir discuté avec Philippe Bernardi, celui-ci m’avait parlé d’un très beau dossier de comptes concernant un palais pontifical disparu dans l’actuelle ville de Sorgues, qui s’appelait alors Pont-de-Sorgues. C’était en réalité sa deuxième proposition de sujet, la première, s’appuyant sur les vies des papes réunies par Baluze, ne m’ayant pas réellement donné envie de me lancer. Là, c’était tout autre chose, car il s’agissait de véritables archives qui donnaient accès à une histoire concrète, proche du terrain, et dont tout le monde me disait qu’elles seraient aisées à lire. Ces archives étaient conservées à l’Archivio Segreto Vaticano, lieu distant géographiquement et où il n’était pas question d’aller en parfaite débutante (d’autant qu’à l’époque, les financements de voyage pour les étudiants n’existaient pas). Il avait donc fallu que Jacques Chiffoleau commande des microfilms des comptes et me les envoie. Il y avait quatre registres sur ces microfilms : les Introitus et Exitus 35, 37 et 53 et le Collectorie 447. J’y ajoutai plus tard quelques extraits venus d’autres comptes, après être allée à Rome, au second semestre. Dans l’immédiat, les enseignants de l’ENS avaient dû négocier avec le personnel de la bibliothèque pour me donner accès au lecteur de microfilm qui s’y trouvait et, surtout, pour me donner le droit de m’en servir afin de reprographier des centaines de pages. Pourquoi raconter tout cela ? Uniquement pour montrer qu’avant même que je commence à fournir le moindre effort, la production de cette simple feuille avait mobilisé les idées et le temps de travail d’au moins une dizaine de personnes, si on ajoute à ceux que je connais tous ceux dont je n’ai jamais su le nom, mais qui ont effectué des commandes, des envois, prêté du matériel, etc. Cela avait aussi un coût, qui rappelle la chance qu’ont ceux des étudiants qui peuvent bénéficier des moyens humains et matériels d’une ENS.

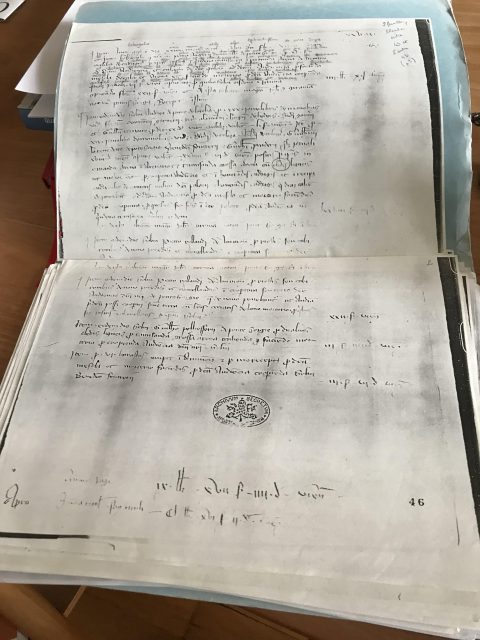

Venons-en à présent à ce que disent les traces laissées par mon passage sur cette feuille. Si cette page est si spéciale à mes yeux, c’est parce que, comme l’indique le numéro écrit à l’encre bleue Waterman, noyé dans une annotation en haut à droite, elle constitue la toute première page de « mes » sources. Il faut en effet séparer le chiffre « 1 » de l’annotation « 2 feuilles blanches entre 45 et l’autre 45 (p. 3) ». L’usage de cette encre bleue est en lui-même un indice de la jeunesse du scripteur. Il renvoie aux recommandations scolaires assignant aux adolescents le stylo plume, qui constituait une montée en grade par rapport au stylo Bic ou Reynolds des enfants, mais qu’on se devait d’utiliser avec de l’encre bleue. Le noir était réservé aux mots assurés des adultes, quand le bleu rendait possible le repentir, grâce à un autre objet dont je ne dispose plus aujourd’hui, un effaceur. Le numéro 45 était celui que j’avais l’impression de lire en dessous de la foliotation médiévale, et la « p. 3 » renvoyait quant à elle au fait que la machine ne permettait de reprographier les pages qu’en deux temps. Obtenir une page complète nécessitait donc de tirer deux feuilles A4 :

Le folio suivant sur lequel se trouvent des mentions de comptes était donc ma « p. 3 », qui portait en écriture moderne le chiffre 45 et en foliotation médiévale le chiffre XXX. La foliotation la plus tardive, celle du temps de l’usage scientifique des archives, indiquait quant à elle le nombre 46 sur la première page et 48 sur la suivante. Pourquoi ce luxe de détails à première vue inutile ? Parce qu’ils rappellent que, pour celle qui n’est pas encore médiéviste, il n’était pas évident que la seule foliotation qui vaille pour citer les sources soit celle qu’on lit tout en bas à droite. Si j’ai compris, dès après le tirage, que les foliotations modernes ne me serviraient à rien, j’ai en revanche passé toute l’année à m’appuyer sur les foliotations médiévales, qui me semblaient plus « justes », car c’était celles des acteurs de l’époque. Ainsi, toutes les notes de bas de page de ma maîtrise sont « fausses », parce qu’elles renvoient à cette foliotation médiévale. On voit aussi que, pour la jeune personne que j’étais, la différence entre page et feuille n’était pas très claire et que l’usage du terme de folio n’était pas encore un réflexe.

Si l’on revient à la photo de ma page « 1 », que voit-on d’autre ? Des mots écrits entre les lignes au crayon à papier, qui sont les tout premiers que j’ai réussi, ou cru réussir, à lire. Car celui qui s’approche de très près ne manquera pas de voir les fautes (Bertrando floris pour Bertrando Flores, « in portancia » pour « in portanda », etc.), les abréviations non développée (octobr pour octobris). Les mots non-inscrits mêlent ceux qu’on ne transcrit pas parce qu’ils sont trop faciles, et ceux qu’on n’est pas encore capable de déchiffrer après n’avoir suivi que quelques cours de paléographie. Un peu plus bas, certains sont entourés parce qu’on a anticipé un problème : faut-il lire Bertrandi ou Raymundi de Toloza ? Que sont ces cledis ligneis ? Les claies de bois ne faisant pas parties du vocabulaire de la latiniste débutante… Il faudra retourner demander conseil aux chercheurs aguerris et découvrir que la thèse de Philippe Bernardi se termine par un glossaire qui comprend tous les mots relatifs au vocabulaire de la construction que vous n’avez jamais compris[1], et jamais trouvés dans le Gaffiot, et dont vous n’avez osé demander le sens à personne (à moins de l’avoir fait et de ne pas avoir obtenu de réponse). Avec cette première page, on découvre donc d’emblée que les clercs de la Chambre apostolique du XIVe siècle ne pratiquaient ni le latin classique, évidemment, ni même le « beau latin » de leur temps, ce qui, pour moi, était d’ailleurs une chance. Il faut se rappeler que, dans le monde d’il y a 24 ans, on ne pouvait pas poser ces questions à Google. On n’avait accès à Internet qu’au « Libre service élèves » – qui était la salle informatique de l’ENS – et il n’y avait de toutes façons aucune ressource en ligne pour les chercheurs. Par ailleurs, seuls les étudiants les plus âgés ou les plus riches avaient des ordinateurs portables, qu’il fallait donc emprunter quand on ne travaillait pas à tour de rôle dans cette salle commune pour rédiger son mémoire. Cette page n’est donc pas seulement le support d’un auto-attendrissement nostalgique un peu pathétique. Elle me rappelle d’où je viens, c’est à dire de très loin, comme toutes celles et tous ceux qui se sont un jour lancés pour essayer de lire des archives alors qu’ils n’avaient jamais rien lu d’autre que des textes imprimés.

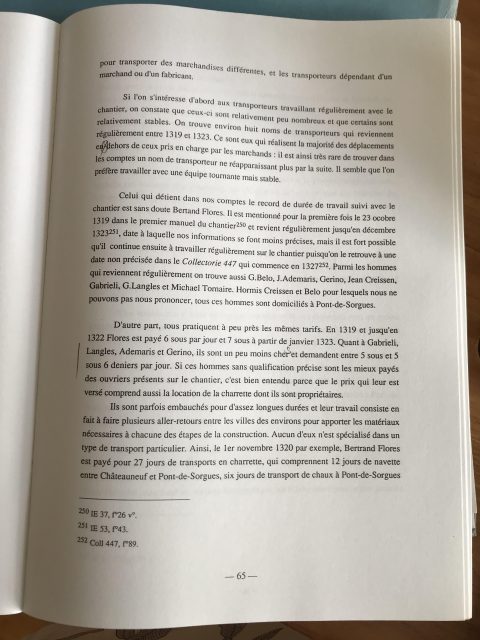

Si je ne vous ai pas déjà lassés, il est temps d’essayer de voir un peu ce que ces premières lignes racontent, car c’est là que se trouve la dimension la plus merveilleuse de cette première page. On y apprend en effet dans la première mention que, le 24 octobre, un personnage qui s’exprime à la première personne, et dont je ne sais pas encore qu’il s’agit de Pierre de Aula[2], a payé à Bertrandus Flores, de Pont-de-Sorgues, et à Petrus Loborgonho, ce qu’il leur devait pour le transport en charrette pendant une période de 15 jours, du sable venant de la sablière et de la chaux venant du palais, jusqu’à l’Audience pontificale, afin de fabriquer le mortier, obtenu nous dit-on en mélangeant le sable et la chaux, pour la couverture de cette Audience pontificale en construction. Ils ont été payés 6 sous de viennois par jour pour un total 4 livres et 10 sous de viennois. Le paiement a donc été global et ils ont dû a priori s’arranger entre eux pour se partager les gains, sans doute de manière très inégale, car Bertrand Flores est le possesseur de la charrette et le véritable transporteur, qui s’associe à des aides, variables d’une mention à l’autre. On indique sans plus de précision que le florin est compté pour 22 sous viennois. Il faudra lire d’autres mentions pour comprendre que les travailleurs des chantiers pontificaux sont alors payés en florins, Pierre de Aula recevant régulièrement de la Chambre apostolique des sommes dans cette monnaie pour effectuer toutes les dépenses nécessaires en ce lieu. On apprend aussi que ce versement a fait l’objet de la réalisation d’un instrument public par le notaire qui travaille en permanence avec le chantier, Johannes Guiramani. Tout cela s’est fait sous le regard de Petrus Augerii, domicellus de Pont-de-Sorgues qui a vendu une partie des terrains sur lesquels on construit alors cette salle d’audience, les autres terres ayant été pour la plupart achetées à d’autres membres de la famille Auger. C’est le travail d’une année qui permet de rendre petit à petit sa place à chacun d’eux. À la fin, je n’ai utilisé nulle part cette première mention dans mon mémoire, mais Bertrand Flores est quand même bien là, dans la sous-sous partie sur le transport des matériaux :

Une seule mention comptable porte ainsi en elle-même plusieurs univers : celui de ces travailleurs issus de la ville dans laquelle s’installe le pape et qui trouvent à se faire embaucher à son service, celui des petites élites locales qui sont sans doute un peu forcées de vendre leurs terres, mais qui y gagnent de l’argent et surtout des contacts étroits avec la papauté, celui des techniques de construction, celui de l’usage des monnaies réelles et des monnaies de compte. On se demande bien ce que vient faire une salle de l’audience du pape dans cette petite bourgade[3]. On observe dans la mention même, par le biais de la référence au notaire, l’importance prise par les écrits pratiques en ce début du XIVe siècle. On remarque le soin apporté à la réalisation de ces comptes, très propres, très lisibles grâce à l’isolement des sommes en bout de ligne. On ne voit pas tout de suite les totaux récapitulatifs, mais ils sont là, sur la « deuxième page » : « total des sommes de la page », « total des sommes de la rubrique », qui se termine avec cette page. Encore un peu plus tard, on remarquera l’annotation marginale postérieure Approbo, qui montre que le compte a été rendu au trésorier et au camérier, qui l’ont validé. Il faudra donc essayer de comprendre quels sont les circuits de l’écrit comptable au sein de la Chambre apostolique, comprendre aussi à quoi renvoient les cotes des registres sur lesquels on a d’abord travaillé sans y réfléchir. Pourquoi ces séries différentes ? Pourquoi des types de comptes différents ? Mais avant de suivre ces pistes, tout ce qu’on a vu est qu’en quelques lignes, tout ce qu’on espérait trouver est là, et même en réalité beaucoup plus : les gens ordinaires et les puissants, les hommes et les bâtiments, l’histoire de la papauté et de l’écrit. Même si l’on ne comprend encore pas grand-chose, on est ferré. On se demande si ces personnages ne font que passer dans le cadre où s’ils reviendront. On veut savoir pourquoi tout cela a été construit, combien cela a coûté, qui sont tous ceux qui ont participé et de quoi cela pouvait bien avoir l’air. On veut arriver à lire plus de mots, à comprendre plus de choses. On commence à s’énerver contre les livres qui expliquent les choses de très loin ou qui racontent tout autre chose que ce qu’on a l’impression de lire. On se met à adorer de très vieux livres, de ceux que les non-historiens auraient envie de « désherber » dans les bibliothèques, parce que ces livres-là expliquent en détail « comment ça marche »[4]. Pour le pire et pour le meilleur, on ne pourra plus s’arrêter de se poser des questions, et parfois même, on arrivera à y répondre[5]. Regardez dans les livres des chercheurs dont vous fréquentez les travaux. Si vous remarquez un terrain, un personnage ou un lieu qui revient plus souvent que les autres, qui fait l’objet de plus de détails, ne vous en étonnez pas. Vous êtes sûrement sur la piste de leur première page.

—

[1] Bernardi Philippe, Métiers du bâtiment et techniques de construction à Aix-en-Provence à la fin de l’époque gothique, 1400-1550, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1995.

[2] Theis Valérie, « Décrire le chantier ou écrire le chantier ? Titres et offices dans les comptes de construction pontificaux de la première moitié du XIVe siècle », Jamme Armand et Poncet Olivier (dir.), Offices, Écrit et Papauté (XIIIe-XVIIe siècle), Rome, École Française de Rome, 2007, p. 643‑666.

[3] Theis Valérie, « Les stratégies d’implantation palatiale dans la région d’Avignon de Jean XXII à Clément VI (1316 – 1352) », Boucheron Patrick et Chiffoleau Jacques (dir.), Les palais dans la ville, Lyon, 2004, p. 165‑187 (Collection d’histoire et d’archéologie médiévales/13).

[4] Schäfer Karl-Heinrich, Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter Johann XXII., nebst den Jahresbilanzen von 1316-1375, mit darstellender Einleitung heraugegeben von K. H. Schäfer, Paderborn, F. Schöningh, 1911.

[5] Theis Valérie, Le gouvernement pontifical du Comtat Venaissin : vers 1270 – vers 1350, Roma, 2012 (Collection de l’École Française de Rome, 464).