Nos archives. Un récit familial et sa transmission

Pour la série "Nos archives", Entre-Temps propose à des historiennes et des historiens d'exhumer un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire brièvement le récit. Ainsi se dessine une série d’auto-portraits et puis, au fur et à mesure des contributions, se constituera un fonds d’archives collectif, celui de l'écriture d'une autre histoire : celle que les historiennes et les historiens ont vécu et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils et elles écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédé·es. Aujourd'hui, Marie-Laure Archambault-Küch reprend le fil de la transmission de sa mémoire familiale, au travers des cinq tomes des "Cahiers" de son arrière grand-père.

Cinq tomes trônent au milieu de ma bibliothèque. Leur couverture m’intimide : marron, glacée, aux bords arrondis, elle parait provenir d’un autre temps, d’un autre espace, d’une autre bibliothèque. Peut-être est-ce pour cela que j’écris cette rubrique au cours d’un séjour de recherche, loin de la France, loin de leur couverture épaisse. Pourtant, j’ai maintes fois parcouru les différents volumes, photographié certaines pages sous toutes les coutures, commenté à voix haute, au fil de ma lecture certains passages qui tour à tour m’émerveillaient et me désolaient. Pourtant, donc, je suis attachée à ces objets, à l’incongruité de leur présence dans ma bibliothèque. Ils ont atterri là l’année dernière, plus d’une décennie après le décès de ma grand-mère. Il est question de transmission, dans ce récit, et dans celui du narrateur.

Ces livres, ce sont les « Cahiers de Grand-Père ». Leur titre pourrait être celui d’un roman contemporain, et il sera ici, notamment, question de fiction familiale, de l’histoire que l’on écrit pour soi, pour les autres, et pour la confronter à l’histoire qui déroule sa trame devant nos yeux. Ils n’ont pas été écrits par mon grand-père, mais par celui de ma mère. Un homme décédé en 1950, dont le positionnement est explicité par le titre des tomes : nous n’avons pas affaire ici à un patriarche solennel, mais à un grand-père, qui assume le ton affectueux et espiègle de son récit. Pourtant, le but des « Cahiers » est ailleurs ; il est explicité dans le premier volume :

« J’ai souvent vérifié de quel prix pouvaient être ces documents, retrouvés, longtemps parfois ensuite, au moment favorable.

Mais je sais aussi que, si on se borne à les entasser dans des boîtes ou des portefeuilles, sans choix et sans rien qui les explique, ils sont condamnés un jour ou l’autre à une destruction massive.

Puisse être sauvés et rester intelligible – pour quelque temps – l’essentiel des archives du clan ! »

L’objectif visé, c’est donc de rassembler et de transmettre la mémoire familiale. En ce sens, les « Cahiers de Grand-Père » s’inscrivent dans une démarche très commune au sein de la bourgeoisie depuis le XIXe siècle. A travers la prise d’écriture, il s’agit non seulement de produire une conscience de la famille et de ses liens, mais aussi d’inscrire une « histoire de vie sociale » dans des cadres identitaires plus larges[1].

Ici, je dois admettre mon malaise, non face à la démarche en elle-même, mais à l’expression choisie par mon aïeul. L’expression de clan me chiffonne : elle pousse à la prudence vis-à-vis du récit : comment interpréter ces documents, parfois proches du témoignage, qui affirment dire le vrai tout en modelant le souvenir à venir ?[2] Par ailleurs, cette nébuleuse qui apparaît au fil des pages et des tomes, c’est bien une lignée bourgeoise. Pourtant, j’ai bien de la peine à envisager ici l’élaboration d’une diplomatie tortueuse et stratégique par et pour ses membres. Mon malaise provient aussi du fait que, dans le vécu et dans les récits des miens, les fragilités et les drames ont souvent pris le dessus sur la stratégie et le patrimoine. Cette solidarité affirmée comme valeur familiale suprême, elle m’apparaît bien plus comme un bricolage quotidien, comme une façon de faire face, comme une conscience aussi que l’adversité a parfois la génétique en partage.

Du point de vue de la transmission, le moment d’écriture interroge : les « Cahiers » sont en effet entamés en 1939, à l’orée de la guerre. L’enjeu de passation est alors vif, parce que la possibilité d’une menace sur la vie est ressentie quotidiennement, et aussi, probablement, parce que mon aïeul, âgé de 56 ans, a déjà de multiples petits-enfants. Il s’agit donc, au travers d’une mise en récit des images et des événements, de la recherche d’un contrôle du processus de fabrication de son propre souvenir[3]. Ce souvenir n’est pas produit uniquement par le contenu des quinze cahiers composant les cinq tomes, mais aussi par la prise d’écriture elle-même : l’ordonnancement, la hiérarchisation et la mise en récit produisent une mémoire spécifique, imprégnée d’une identité personnelle, voire familiale. D’ailleurs, le souci d’exprimer sa tendresse envers ses petits-enfants transparait constamment, signe au moins autant du contexte préoccupé de production que d’un trait de caractère que le rédacteur a le souci de souligner.

Le manuscrit des « Cahiers de Grand-Père », qui s’arrêtent en 1950 avec le décès du narrateur, s’est vu édité par un membre de la famille. Deux cents exemplaires ont été imprimés en 1978, tous avec la couverture marron et arrondie. Deux cents, c’est donc le nombre arrêté pour transmettre cette mémoire familiale. Le cousin éditeur termine son mot introductif par ces mots : « VIVE LA FAMILLE ». En majuscules et soulignée, la conclusion affirme on ne peut plus clairement l’œuvre de rassemblement collectif. Les « Cahiers » réarrangent des traces bien diverses : une multitude de photographies plus ou moins annotées, de documents plus ou moins officiels, de récits plus ou moins elliptiques. Indéniablement, leur écriture s’inscrit dans une démarche de transmission de traits culturels, et construit une identité à la fois sociale et intime. Elle renforce la cohésion interne : au groupe familial au sens restreint, et à la classe sociale au sens large.

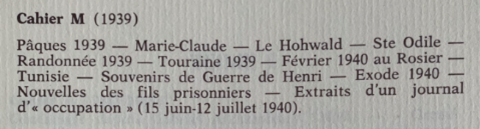

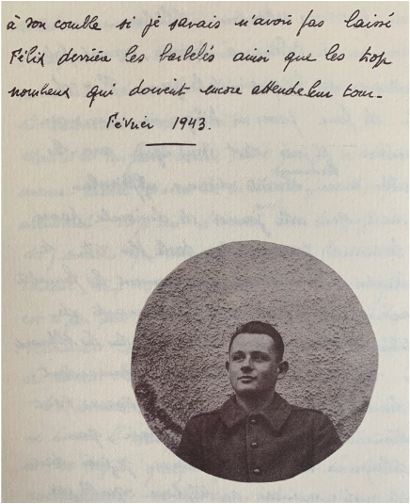

Cette pratique socialement ancrée est aussi liée, à un niveau individuel, à la fierté affectueuse et inquiète des méandres contextuels qui occasionnent la production de cette galerie de personnages. Le clan, à ce moment-là, c’est donc une nébuleuse d’enfants et de petits-enfants, dont mon propre grand-père, François, jeune homme qui a été appelé à combattre et que le conflit qui surgit retiendra prisonnier. Les cinq tomes sont largement consacrés à retracer les parcours de ces descendants nombreux. Le fil chronologique est assumé, plus ou moins précis, plus ou moins elliptique. On s’arrête sur certains moments de peine ou, plus souvent, de bonheur. Ainsi en est-il du tome V, et plus particulièrement du cahier M, dont je m’empare.

Pour l’historienne en construction, la lecture du cahier M fait surgir les questions du vécu des premiers moments de la guerre, avec tous les prismes que l’épaisseur sociale et temporelle peut donner à cette expérience. Le récit de « Grand-Père », ici, est imprégné du sceau de la reconstitution des événements, et de leur ressenti. La narration se situe continuellement sur le fil, oscillant entre témoignage et construction d’un récit social de soi. Alors même que la guerre commence à peine, l’exploration d’une mémoire de « l’avant » entremêle les temporalités : « Touraine 1939 » est autant un retour sur des journées d’été partagées en famille qu’une expression de l’anxiété qui englue les premiers mois de la guerre.

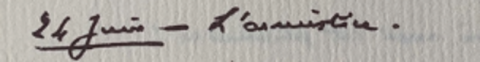

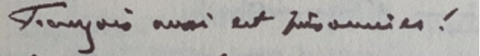

« Exode 1940 » entremêle les ruptures collectives – « 10 juin – Déclaration de guerre de l’Italie », « 17 juin – Pendant le déjeuner, premier discours de Pétain » et les déflagrations personnelles : Henri est annoncé blessé le 5 juin, François prisonnier le 22 juillet, puis également André le 28. L’énonciation d’une chronologie, jour après jour, indique certes la pesanteur des événements, mais aussi et surtout la volonté d’inscrire cette histoire familiale dans un contexte plus général. Cet entrecroisement des récits, certainement marqueur social là aussi, est particulièrement fort en ce qui concerne l’emprisonnement des fils.

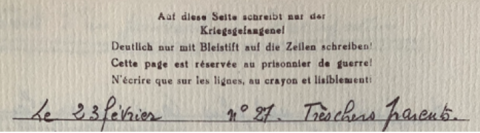

Dans le cahier N consacré aux années 1941-1943, l’aïeul laisse la parole aux documents et aux souvenirs de ses fils emprisonnés. Peu de commentaires pour situer les cartes en franchise militaire, du Comité international de la Croix-Rouge, ou de la Kriegsgefangenenpost. Seule une indication en marge de la carte du 18 novembre 1940, explicite le soulagement : « Vivant et en bonne santé ! ». Le courrier du prisonnier est parfois lapidaire, format oblige : la carte de janvier 1940 n’autorise qu’une liste des demandes pour le prochain colis : « tabac, sabots avec chaussons, 52 cartes à jouer », items qui indiquent surtout l’ennui qui accompagne l’emprisonnement. Une lettre de février 1940 développe la thématique climatique : le fils insiste sur la « petite neige guère plus tenace qu’en France », peut-être pour éviter toute censure du courrier. Il n’y a guère que des allusions au travail, de la terre ou de bûcheronnage.

Contentement et soulagement sont affichés sans ambages, par contre, lors du retour de captivité en 1943 de François, dans le cadre, dit celui-ci, de la « libération de tous les anciens élèves d’écoles d’agriculture ». Les « Cahiers » reproduisent ensuite les « Souvenirs de captivité » des fils revenus d’Allemagne. Rédigés quelques semaines après le retour, ils échappent – en partie – à l’opération de restructuration de la mémoire, mais pas à la vocation explicitée du texte. On ne peut que s’interroger sur la démarche : est-ce le père qui a poussé à l’écriture ? S’agit-il pour le fils de proposer un récit libre, plus complet, de cette expérience de captivité ? Dans tous les cas, les « Souvenirs » épaississent l’entrecroisement des événements collectifs, personnels et familiaux qui caractérise le tome V des « Cahiers ».

L’épaisseur du récit tient aussi à la transmission telle qu’elle est envisagée d’abord par les producteurs. Éparpillés et décontextualisés, les divers documents relatifs à la captivité seraient bien peu lisibles. C’est leur inscription dans la narration familiale qui, en leur donnant chair, leur accorde du sens, tout en les saturant d’émotion. Comment mener une analyse historique, en effet, à partir du récit de captivité, sinon en le désossant ?

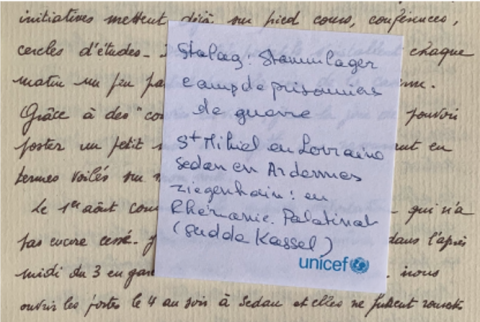

La temporalité du récit de captivité est multiple : la transmission se joue aussi au travers des enfants et petits-enfants, de leur lecture de la mémoire familiale de la guerre, et en particulier de l’expérience de captivité. Dans les « Cahiers de Grand-Père » surgissent des traces de cette appropriation, sous la forme de Post-it. C’est ma mère, qui au cours de sa lecture des souvenirs de captivité, a ajouté des informations afin de situer au mieux ces événements et ces lieux dans le champ de sa propre connaissance historique.

Je ne peux m’empêcher de me demander ce que ces annotations disent non seulement de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la transmission des vécus au sein de la famille : ma mère a-t-elle pu échanger avec son père sur cette expérience ? Les « Cahiers de Grand-Père » constituent-ils le seul aperçu de cet emprisonnement, ou mon grand-père partageait-il avec les siens des souvenirs plus ou moins intimes, plus ou moins difficiles, de ces mois passés en Allemagne ? C’est une question lancinante pour moi qui échange à foison sur le passé familial, sur le ressenti des événements, pour qui la transmission du vécu est une évidence. La pudeur, la distance temporelle, et puis le contexte d’une fratrie nombreuse s’ajoutent peut-être au décalage des pratiques d’une génération à l’autre.

Il est certain, en tout cas, que les enjeux comme la forme de la transmission de la mémoire familiale et des documents qui la nourrissent ont changé. À quoi ressembleraient les « Cahiers de Grand-Père » s’ils étaient écrits aujourd’hui ? Si la réponse n’a rien d’évident, un petit « Livret de famille », qu’un de mes oncles a distribué à ses neveux et nièces un jour de 2021, donne des indices. En rassemblant l’acte de mariage de mes grands-parents, des photographies du jeune couple, et les actes de naissance de mes oncles et tantes, le livret donne à voir une autre transmission de la mémoire familiale : pas de prise d’écriture ici, pas de récit elliptique ou affectueux, mais plutôt des documents qui réaffirment simplement la continuité familiale. Une manière de rappeler qu’au-delà des possibles cassures et des éparpillements inévitables, il est un fait objectif : le lien familial demeure. À mes yeux, ces papiers débordent d’émotion : ils rappellent la multiplicité des formes de transmission de la mémoire familiale, au gré des personnalités et des contextes de production.

[1] Manuel Charpy, « Matières et mémoires. Usages des traces de soi et des siens dans une grande famille bourgeoise de la seconde moitié du XIXe siècle », Revue du Nord, 2011/2, vol. 390, p. 395‑432,

[2] Philippe Artières et Dominique Kalifa, « Présentation. L’historien et les archives personnelles : Pas à pas », Sociétés & Représentations, 2002/1, vol. 13, p. 7‑15.

[3] Manuel Charpy, article cité.