Nos archives. Un cahier de chansons

Pour la série "Nos archives" qu'Entre-Temps propose cette année, des historiennes et des historiens exhument un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire brièvement le récit. Ainsi se dessine une série d’auto-portraits et puis, au fur et à mesure des contributions, se constituera un fonds d’archives collectif, celui de l'écriture d'une autre histoire : celle que les historiennes et les historiens ont vécu et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils et elles écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédé·es.

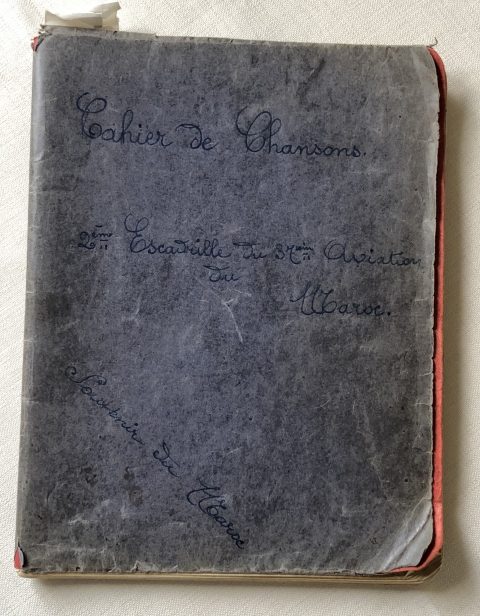

Avec ses couleurs fanées et son allure fatiguée, c’est un objet que je n’avais jamais vu avant que ma mère ne me l’offre, il y a quelques années. « Ça pourrait t’intéresser », me dit-elle en me le remettant. C’est un cahier de chansons qu’avait constitué son grand-père maternel, Léon Merle (1899-1971), pendant son service militaire comme engagé volontaire dans l’aviation au Maroc, en 1919-1920. Dans le cadre de l’établissement du protectorat français au Maroc (signé en mars 1912), la France s’était employée à « protéger » la dynastie chérifienne en occupant le pays, réduisant les zones « rebelles » et les « fronts passifs », alors que l’Espagne s’épuisait au même moment dans la guerre du Rif. Avec ses biplans Bréguet 14 A2 mis en service pendant la Grande Guerre, l’aéronautique française joua un rôle important dans la « pacification » du Maroc, menant des missions aériennes de reconnaissance et de bombardement du Sahara, aux confins de l’Algérie. Léon Merle fut mécanicien sur les appareils de la 2e escadrille du 37e régiment d’aviation d’observation.

En me confiant cette archive familiale, ma mère pensait sans doute s’assurer qu’après elle je continuerais de la conserver avec soin et que je chercherais peut-être même à en écrire l’histoire, un jour ou l’autre. J’ai trop peu connu cet arrière-grand-père mort quand j’avais trois ans, pour avoir pu échanger avec lui et duquel je garde le souvenir flou d’un homme impressionnant aux sourcils épais. Et pour tout dire, sa femme, mon arrière-grand-mère morte presque centenaire quand j’étais adulte (1996), et à laquelle je fus très attaché, ne m’avait jamais parlé du séjour marocain de son défunt mari sous les drapeaux français. C’est donc par le legs de ma mère que je découvris cet épisode de sa vie, en même temps que je découvrais l’objet qui en était le « souvenir de campagne ». Peu porté sur la chose militaire – en mon temps, j’avais réussi à me faire exempter du service national – et sans lien particulier avec « les colonies », j’ai rangé cette archive familiale dans une boîte, après l’avoir rapidement feuilletée, sans y déceler d’intérêt particulier, à part la présence de dessins sommaires qui m’avaient amusé.

C’est un cahier d’écolier emblématique de l’œuvre de scolarisation de la Troisième République. À y regarder de plus près, c’est un « cahier de roulement », de la marque Le Pratique, pour les classes de cours moyen et supérieur, édité par la Société P. Perrier d’Oran, avec une couverture rouge à motif de Semeuse républicaine sur une palette de peintre ornée de fleurs et d’épis de blé rassemblés en bouquet. Les éléments d’identification pré-imprimés – Ecole D…, Dirigée par…, Année scolaire 19..-19.., Commencé le…, Terminé le… – n’en ont pas été complétés. La liste des élèves avec ses colonnes N° d’ordre, Noms et prénoms, Âge est demeurée vierge. La consigne imprimée sur la 2e de couverture du cahier est restée lettre morte, puisque l’usage du cahier a été détourné :

À Mesdames les Institutrices,

À Messieurs les Instituteurs,

Monsieur le Ministre de l’Instruction publique, dans sa circulaire du 13 janvier 1895, dit que le Cahier de Roulement est un mode de constatation indiscutable sur la bonne marche des études dans une école. C’est un cahier où chaque jour un élève différent inscrit les devoirs de la journée.

Un coup d’œil sur ce cahier permet à la fois de voir si le programme est bien suivi, si les sujets de devoirs et de leçons s’enchaînent bien, et, en même temps, si les différents élèves sont à peu près, sinon de même force, du moins de force à suivre, chacun avec fruit, le cours fait pour tous.

C’est en quelque sorte le journal de la classe fait par la classe elle-même, c’est le témoin des efforts du maître et de ceux des élèves, le livre où s’inscrivent en quelque sorte automatiquement, jour par jour, les résultats réels de l’application du professeur, jugés, non d’après un élève choisi, mais d’après la classe tout entière.

En 3e de couverture, sont reproduites des « Indications relatives à la tenue du cahier de roulement » :

Chacune des divisions d’une école primaire doit être pourvue du cahier de roulement.

Le Maître dresse sur le tableau de la première page la liste des élèves qui doivent à tour de rôle tenir ce cahier.

Chaque jour, au commencement de la classe du matin, le Maître remet le cahier de roulement à l’élève qui doit le tenir. Celui-ci inscrit en tête la date du jour, puis dans la marge, ses nom, prénoms et âge.

Il exécute successivement sur le cahier, dans l’ordre où ils ont lieu, les divers exercices écrits de la journée, en faisant précéder chacun d’eux d’un titre apparent, et en les séparant par un petit trait. À la fin du dernier devoir, il appose sa signature et tire un grand trait.

Si un élève est absent le jour où il doit tenir le cahier, il en est fait mention sur ce dernier, qui passe à l’élève suivant.

Le cahier de roulement est relevé par le Maître dès que la classe du soir est terminée ; il est revu et corrigé par lui avant la classe du lendemain.

Tous les cahiers d’une même année sont numérotés, réunis en une liasse et soigneusement conservés.

De tout cela, Léon Merle n’a évidemment rien fait, puisque son usage fut tout autre. Mais je m’interroge : dans quelle mesure l’acquisition de ce cahier avec son arsenal de règles et de consignes scolaires, auquel il avait dû être confronté en tant qu’élève, quelques années plus tôt, n’a pas produit un écho et en partie fondé son choix pour un usage un peu transgressif dans un autre univers d’ordres et d’injonctions – celui de l’armée et de la caserne ? (Ici, je suis contraint de me demander si je ne sur-interprète pas les faits : peut-être n’eut-il pas beaucoup de choix dans la papèterie locale, au moment où il y eut accès, et après tout, ce cahier correspondait à l’usage auquel il le destinait).

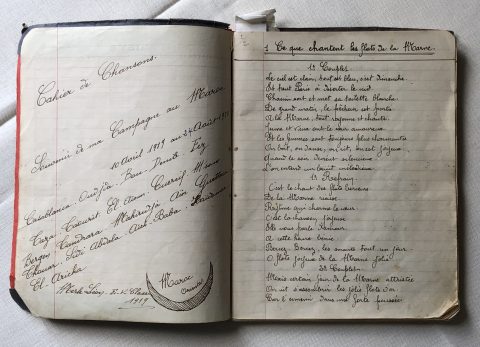

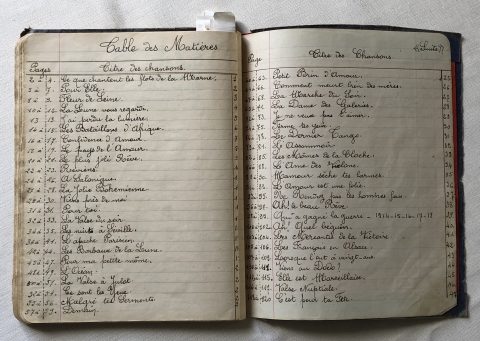

Léon Merle a recouvert le cahier, comme les élèves de l’école primaire, d’une jaquette à rabats intérieurs taillée par ses soins dans un papier bleu un peu fort, sur laquelle il a écrit, à la main, en belles lettres rondes appliquées : Cahier de Chansons / 2e Escadrille du 37e Aviation du Maroc / Souvenir du Maroc. Certains de ces éléments sont repris, plus ou moins modifiés et augmentés sur la page de garde : Cahier de Chansons / Souvenir de ma Campagne au Maroc / 10 avril 1919 – 24 août 1920 / Casablanca, Oudjda, Bou-Denib, Fez, Taza, Taouri[r]t, El Aïoun, Guercif, M’soun, Bergen, Tandrara, Mahiridja, Aïn Guettaera, Thaouar, Sidi Abdala, Aïch-Baba, Haïdomar, El-Aricha / Merle Léon, E[ngagé] V[olontaire] Classe 1919 / Maroc oriental. Suivent 54 chansons dont les paroles ont été soigneusement transcrites à l’encre noire : elles sont numérotées, comme l’est aussi chaque page du cahier et les trois derniers feuillets déroulent une Table des Matières avec les Titres des chansons et les renvois paginaux permettant de les trouver aisément. Une dernière chanson, celle-ci écrite à l’encre bleue, n’apparaît pas dans ce sommaire. Elle s’intitule Les Adieux à l’Afrique et s’apparente à une conclusion de l’aventure, peut-être ajoutée au retour de Léon Merle en France.

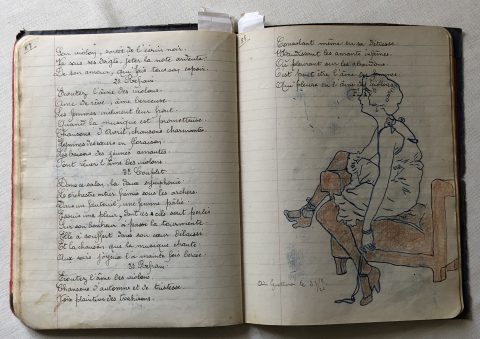

Ce recueil de chansons, fonctionnant à la fois comme une anthologie personnelle, et comme une sélection partagée (puisqu’on chante collectivement, entre copains de régiment, au foyer ou dans la chambrée), mêle quelques chansons patriotiques issues de la Grande Guerre (Ce que chantent les flots de la Marne ou Qui a gagné la guerre), des chansons coloniales (Les Bataillons d’Afrique) et, en proportions écrasantes, des chansons d’amour (Reviens, Viens près de moi, Mamour sèche tes larmes…), ainsi que des chansons érotiques aux paroles grivoises (À Salonique, dont le refrain allonge le titre d’éloquents « nique… nique… nique… »). J’ai lu les textes de ces chansons qu’il faudrait toutes pouvoir documenter pour les chanter sur des airs de valse et de tango (La Valse à Julot ou Le dernier tango). Léon Merle n’a que très rarement noté d’indication du type Sur l’air de…, en tête de ces textes, car il connaissait bien ces mélodies de la culture « musette » de la Belle Époque et qu’on chantait encore dans l’entre-deux-guerres. Et sans doute les avait-il suffisamment chantées pour ne plus les oublier. Il dut d’ailleurs les chanter longtemps – comme mon arrière-grand-mère entonnait spontanément de vieilles romances dans les fêtes de famille –, car quelques-unes sont l’objet de marques ultérieures (sans doute des années 1960) : il s’agit de fines marques de papier découpées dans des bandes d’expédition du journal La Montagne à son adresse de Saint-Julien-sur-Dheune (Saône-et-Loire) où il avait pris sa retraite et où, abonné, il continuait de lire le grand quotidien du Puy-de-Dôme. Huit chansons – des chansons d’amour qui paraissent aujourd’hui forcément mièvres, dont certaines peuvent être écoutées sur Youtube dans des sons un peu étranglés – sont ainsi signalées par ces bandelettes de papier, qui constituent des traces du long usage que fit Léon Merle de son cahier. Ce sont des indices polysémiques de ses goûts, de sa nostalgie pour sa jeunesse, peut-être aussi de souvenirs amoureux. (J’ai l’impression que je pourrais entendre sa voix, comme une prolongation de sa main de calligraphe).

La calligraphie anglaise de ces chansons, à la plume, en est régulière ; les fautes d’orthographe y sont rares ; la mise en page de l’objet textuel « chanson » y est très maîtrisée ; les textes s’achèvent par le mot Fin et sont parfois situés et datés. Ces différentes dimensions de l’écriture indiquent une scolarité primaire régulière, qui mena Léon Merle au certificat d’études et fit de lui un mécanicien, puis un contremaître d’usine successivement chez Schneider (au Creusot), à la Compagnie des signaux (à Riom) et chez Michelin (à Clermont-Ferrand).

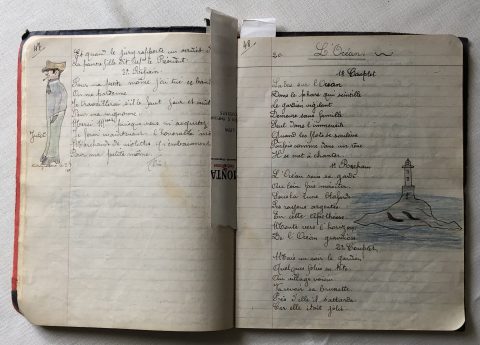

Mais ce qui saisit le plus l’historien des images que je suis, ce sont les dessins dont il a farci son cahier, au gré des chansons d’amour et surtout des chansons grivoises : tracées à l’encre et sommairement coloriées à l’aide de quelques crayons de couleurs, ces figures ont été, pour certaines, décalquées à l’aide d’un papier carbone bleu, d’après des périodiques, des cartes postales ou des chansons illustrées. Mais pour la plupart, elles ont été malhabilement dessinée à main levée ; certaines tirent vers l’inquiétant. A leur manière, elles disent combien l’apprentissage scolaire du dessin, obligatoire depuis 1882 à l’école primaire, repose exclusivement sur la maîtrise du dessin géométrique. « Dessiner, c’est posséder le compas dans l’œil », dit un manuel de la fin du XIXe siècle, en reprenant un propos prêté à Michel-Ange, « le plus grand des artistes ». Le jeune Léon Merle bénéficia-t-il de l’arrêté ministériel de 1909 par lequel on passa de l’enseignement du dessin rationnel à celui du dessin d’imitation ? Je l’ignore, mais ses croquis de 1919-1920 n’invitent pas à le penser.

Un peu à la manière des graffitis de pissotières ou des tatouages de légionnaires ou de bagnards, ce sont des dessins de couples qui dansent ou s’enlacent, des visages féminins et des profils de voyous, un phare maritime… Et surtout – ils sont les plus fréquents – des femmes nues ou vêtues de voiles transparents, fumant nonchalamment ou levant leur verre, ajustant leurs bas à jarretière, écartant les jambes pour montrer des pilosités moussues, qui renvoient aux « mômes » et autres « filles d’amour » des textes des chansons : rencontres d’un soir ou visions de bordel. Souvenirs d’étreintes tarifées ou fantasmes qu’on dessine pour s’en libérer ? Images obsédantes qu’on se passe et qu’on reproduit pour pouvoir les voir et les revoir à sa guise ? Malaise de l’archive familiale : comme si j’avais ouvert une de ses armoires à son insu, j’ai l’impression dérangeante d’accéder à l’intimité masculine de cet arrière-grand-père, quand il était un jeune soldat pris dans un univers d’hommes à l’érotisme marqué, où les images de femmes aidaient à s’évader, davantage que les avions qu’il entretenait tous les jours et voyait de très près, les mains dans le cambouis, mais dont il ne dessina aucun.