Nos archives. Les vivants et les morts : 1. Vivan

Dans "Nos archives", historiens et historiennes exhument un fragment de leur propre fonds d’archives pour en faire le récit. Ainsi se dessine une série d’autoportraits et se constitue un fonds collectif, celui de l'écriture d'une autre histoire : celle que les auteurs et autrices de ces textes ont vécue et avec laquelle, consciemment ou inconsciemment, ils et elles écrivent celle des femmes et des hommes qui les ont précédé·e·s. C’est à la résonance entre deux fragments que Sébastien Malaprade nous invite à prêter attention : fragment d’archive enfermé dans un tiroir, fragment d'une mémoire enfouie dans la psyché familiale. Un récit en deux parties dont voici la première, ou comment la Résistance s’éprouve dans un sac en plastique.

Une pochette en plastique

Douze années se sont écoulées avant que je me résolve à ouvrir à d’autres que moi le tiroir de mes archives embarrassantes. Un petit tiroir en pin de mauvaise qualité, vestige de l’empilage de dizaines de candidatures à des contrats d’ATER, rite initiatique de l’expérience de la précarité universitaire. Dans ce tiroir, mêlé à un manuel du début du XIXe siècle composé par un prêtre soucieux d’exceller dans l’art du prône, une pochette en plastique. On y lit le nom d’une marque des années 1980, enterrée depuis longtemps par le jeu de la concurrence et des liquidations judiciaires : « OLYMPIC FRANCE, SPORTSWEAR ». Ses dimensions sont modestes et forment un carré d’une vingtaine de centimètres de côtés flanqué d’une petite anse. Au dos, une étiquette moins large qu’un timbre-poste indique : « vieilles lettres, 15 euros le tout ». L’étiquette, la pochette et les lettres sont mal assorties. Elles appartiennent à des époques très différentes.

Nous sommes en 2013. Le mois d’août est passablement entamé. Déjà les feuilles du platane de l’étroite place du marché de Meyssac jaunissent en anticipant la fin de l’été. La France des vide-greniers, annoncés à grand renfort d’affiches fluos placardées sur les poteaux électriques, se porte à merveille dans ce village de carte postale. Devant l’alignement des meubles, des caisses de jouets et des bibelots, on croise des néo-ruraux à la pilosité foisonnante, des retraités issus des colonies néerlandaises et britanniques, des parents soulagés par la fin prochaine des vacances et quelques autochtones ravis de pouvoir se débarrasser à bon prix d’une partie de leurs vieilleries. Je fais partie de la foule. Deux amis, Clara et Julien, m’ont généreusement accueilli dans cette Corrèze méridionale dont la beauté des paysages m’a été prescrite contre une agitation intérieure qui parasite la fin de ma thèse et me verra contraint d’en ajourner la remise.

La pochette transparente a immédiatement alerté mes yeux exercés au défilement des archives. Une soixantaine d’enveloppes y sont déposées. Le philatéliste y verrait la valeur des Marianne oblitérées sur près d’un demi-siècle, entre 1922 et 1963. J’y entends les bruissements de l’Histoire. Sur la dernière enveloppe est apposé le tampon violet de « l’Amicale des veuves, orphelins, ascendants, victimes de guerre ». Comme presque toutes les autres lettres, elle est adressée à Madame Camille Dauteloup, 83 rue Roger-Salengro à Antony.

La correspondance que je découvre dans l’atmosphère animée de Meyssac raconte l’histoire d’un drame. La détention d’un jeune homme, Vivan Van de Put. Sa déportation et son assassinat par les nazis. Une vingtaine de lettres sont signées de sa main depuis des prisons vichystes. Elles disent beaucoup de choses dans un quotidien érodé par la répétition des gestes et par les privations : une dignité intacte, une foi dans sa libération, l’amour d’un fils pour sa mère, la faim et les souffrances du corps, la camaraderie d’infortune, la convocation des souvenirs pour tenir, l’émotion fugace ressentie devant le spectacle de la Loire indomptée lors d’un transfert d’un camp vers un autre. Ce paquet de lettres a probablement été rangé et classé par la mère de Vivan elle-même, Camille Dauteloup, bien après la mort de son fils unique. Seule une d’entre elles est adressée de sa main à Vivan. Le 29 septembre 1941, elle lui écrit : « comme tu le dis, c’est bien triste d’être enfermer [sic] par un beau temps pareil et par surcroît : être innocent ». Cette pochette si légère que je tiens en main et dont je ne sais pas encore la teneur, va se lester du poids de deux vies brisées.

Dix euros, c’est le prix auquel la vendeuse l’a finalement cédée. Comme pour se dédouaner d’avoir bradé un peu de cette « grande Histoire », elle m’a assuré n’avoir aucun lien de parenté avec les épistoliers. Elle l’aurait un jour ramassée parmi d’autres affaires, abandonnées sur un trottoir. Entreposée depuis dans mon tiroir, la pochette en plastique rapportée de Corrèze conserve une fraction de la Seconde Guerre mondiale, de ses violences de masse et de la collaboration entre Vichy et le national-socialisme allemand.

Emprisonnements et assassinat d’un jeune communiste

Vivan est mort à Hartheim, le 19 décembre 1944, identifié par ses bourreaux au matricule 60759. Il a 28 ans et son nom s’ajoute aux milliers d’autres victimes des décrets « Nuit et brouillard » (Nacht und Nebel), ordonnés par Himmler puis signés par Keitel le 7 décembre 1941. Son prénom cingle comme un pied de nez aux hécatombes de ce premier XXe siècle. Vivan est l’homme des deux guerres mondiales. Il naît à Paris le 13 mai 1916 alors que Verdun emporte 700 000 vies et que la bataille héroïse celui qui pactisera plus tard avec l’Allemagne nazie, sa collaboration entraînant la mort de milliers d’opposants politiques. Vivan est de ceux-là. Un résistant de la première heure, arrêté en novembre 1940, un mois à peine après la poignée de main immortalisée entre Pétain et Hitler sur le quai de la gare de Montoire.

J’en apprends les mobiles neuf ans plus tard. En mai 2022, j’ai pris rendez-vous au Service historique de la Défense, le centre des archives de l’armée, dont le site principal occupe une aile du château de Vincennes. J’ai longuement hésité à le faire, freiné par un éthos professionnel me mettant en accusation d’illégitimité, moi qui fréquente habituellement des manuscrits espagnols de l’époque moderne. Avec une dose d’anxiété, j’attends le dossier de Vivan Van de Put, réservé sous la côte 16 P 584616. À son ouverture, je ne peux réprimer ma déception devant la forme stéréotypée de ce mince rapport administratif dressé par le bureau « Résistance », celui chargé après la guerre d’homologuer les services des résistants. Il distille pourtant une série d’informations. Sur le militantisme de Vivan, affilié rétrospectivement au Front national, le premier organe de résistance du PCF. Sur son statut de résistant, obtenu à titre posthume par sa mère. Le 6 juillet 1949, le bureau délivre à Camille le certificat qui entérine l’appartenance de Vivan Van de Put à la résistance intérieure française (RIF). Enfin, il atteste son engagement précoce contre le régime de Vichy, à partir d’août 1940.

Vivan est alors un jeune communiste de vingt-quatre ans. Depuis le décès de son père Lucien, survenu cinq ans plus tôt, il réside seul avec sa mère, à Antony, où il est employé comme « mécanicien-électricien ». Avec les francs-maçons et les Juifs, les communistes ont été désignés comme les principaux ennemis intérieurs du nouveau régime. La répression s’abat à l’automne 1940 et prend prétexte du décret Daladier du 26 septembre 1939 qui interdit le parti communiste après la signature du pacte germano-soviétique. L’histoire a retenu le nom de Guy Môquet, arrêté en octobre 1940 pour distribution de papillons. En novembre 1940, Vivan fait l’objet d’une dénonciation anonyme pour le même motif : « distribution de tracts et collage d’affiches » hostiles à Vichy. Son action s’enracine dans une culture politique façonnée par ce militantisme communiste qui, après l’expérience du pouvoir au cours du gouvernement du Front populaire, est contraint à la clandestinité.

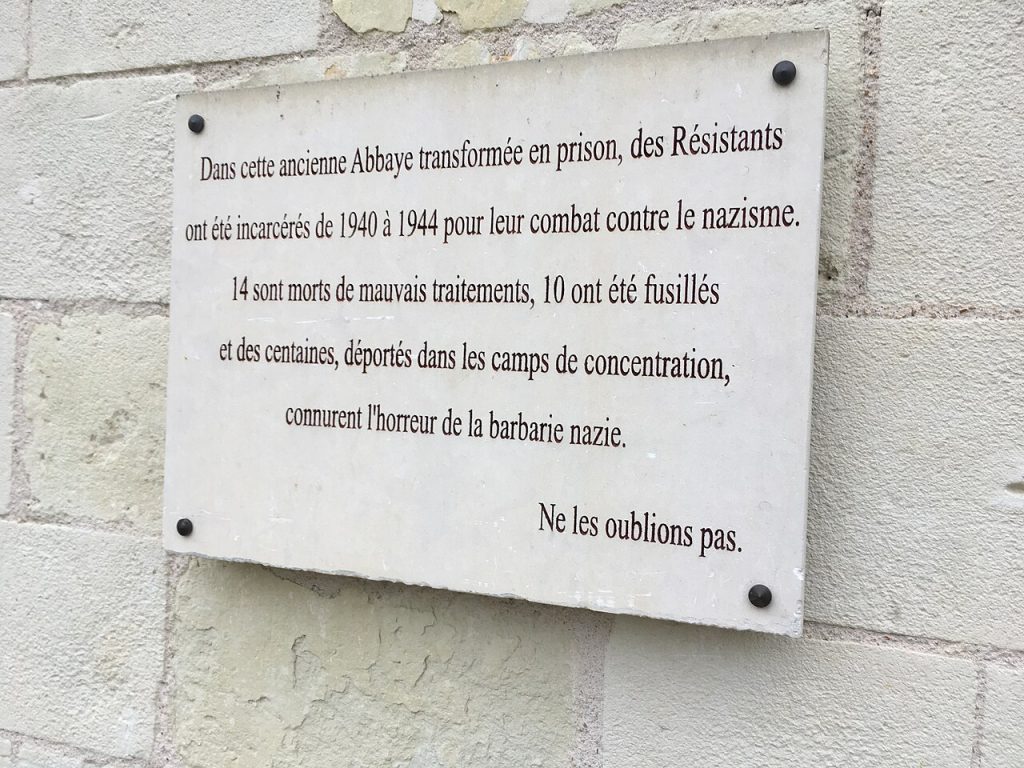

Sa vie bascule alors dans un environnement carcéral et concentrationnaire dont il ne s’échappera pas : les cellules de la Santé, de Fresnes puis de Mantes-la-Jolie entre 1941 et 1942 ; Fontevraud en 1943, cette ancienne abbaye bénédictine reconvertie en bagne sous Napoléon et affectée à la surveillance des détenus politiques sous Vichy ; la maison d’arrêt de Blois où il est envoyé en octobre ; puis Compiègne-Royallieu en janvier 1944, ultime étape avant la déportation. Entre mars 1942 et août 1944 vingt-huit convois quittent ce camp d’internement sous administration militaire allemande vers les camps d’extermination. Après Sarrebruck, où il transite en mars 1944, il est livré aux officiers SS de Mauthausen en Autriche. Ce camp de niveau III anéantit les opposants jugés « incorrigibles » et « indésirables ». Camp d’élimination par le travail, dont les prisonniers s’épuisent jusqu’à s’effondrer dans les carrières, les mines et les usines d’armement voisines.

Que reste-t-il du jeune homme qu’il fut au début de la guerre ? Les photographies des corps cadavériques de Mauthausen me hantent. La résistance de Vivan est à la fois politique et physique. Son corps endure les mauvais traitements pendant presque la totalité de la guerre et de l’Occupation en France. L’espérance de vie à Mauthausen ne dépasse pas six mois. Vivan, malgré les quatre années de captivité qui le précèdent, soutient neuf mois les journées harassantes, jusqu’à son transfert en décembre 1944 à Hartheim. Cette centrale d’exécution a été installée dans un château du XVIe siècle, à quarante kilomètres à l’Est, en amont du Danube. Vivan meurt au solstice d’hiver, le 19 décembre 1944. Quatre mois plus tard, l’Allemagne capitule.

Souvenirs et oubli

Lorsque la capitale et sa banlieue sont libérées en août 1944, Camille est sans nouvelles de son fils. A-t-elle participé à la liesse populaire à Antony ou à Nevers, son berceau familial ? Dans son petit pavillon du 83 rue Salengro, loti au milieu des vergers, j’imagine ses nuits d’insomnie, la douleur des réveils qui renouvellent l’absence. Son calvaire est entretenu par l’espoir de voir revenir un jour son fils. Les enquêtes qu’elle a menées auprès des anciens camarades de Vivan sont restées vaines. Pendant des années, elle cherche à savoir ce qu’il est advenu de son fils après le départ forcé vers l’Allemagne. L’Amicale des déportés résistants de Buchenwald publie depuis septembre 1945 un bulletin dans l’objectif d’apporter une aide matérielle et morale aux anciens déportés et à leurs familles. Il comporte une rubrique sobrement intitulée « AVEZ-VOUS CONNU ? », sollicitée pour retrouver la trace de disparus. Dans l’édition du deuxième trimestre 1956, on peut y lire cette annonce : « VAN DE PUT Vivian [sic]. Était à Compiègne le 28-2-44. A été dirigé sur Buchenwald ou Weimar en juillet 1944. Adresser toutes informations à sa mère, Mme VAN DE PUT, 83 rue Salengro, Antony (Seine) ».

Douze ans ont passé depuis une mort dont elle ignore encore les circonstances. Finira-t-elle par les apprendre ? Je me demande également si le souvenir de Vivan a survécu à la mort de sa mère. D’autres que moi pensent-ils encore à lui ? Parmi des milliers d’autres, son nom figure dans un arrêté de 2001 portant apposition de la mention « mort en déportation » ; à nouveau, il a été écorché en Vivian. Aucun des monuments aux morts d’Antony ne lui rend hommage. Dans le cimetière municipal, les noms de ceux tombés en 1939-1945 ont été gravés au dos du monument à 14-18, relégués par une mise en scène épigraphique qui n’anticipait pas, lors de son inauguration en 1923, l’irruption prochaine d’un autre conflit d’ampleur. Je cherche en vain son nom : « Thiebaud, Vandenesse, Vermeir… ».

Aucune mention non plus parmi les milliers de notices des dictionnaires du Maitron, regroupement de dictionnaires biographiques sur le mouvement ouvrier. Seule une notice d’un mémorial virtuel honorant la mémoire des déportés à Mauthausen retrace laconiquement son parcours carcéral jusqu’à son exécution.

La découverte des lettres donne à cette inscription commémorative une épaisseur exceptionnelle. Je pressens leur valeur pour l’histoire de la résistance et ses filiations communistes, mais plus encore pour épaissir les dossiers historiographiques ouverts sur l’intimité en temps de guerre ou les conditions matérielles de l’internement politique. Que faire de cette histoire dont je me retrouve le légataire involontaire ? La réponse n’a jamais été évidente. J’oscille entre des sentiments contradictoires. Les liens entre Camille et ses lointains arrière-petits-cousins actuels, dont je soupçonne l’existence, me semblent trop distendus pour en justifier la restitution. Et puis, j’interprète dans ce hasard les signes d’une prédisposition à exhumer cette mémoire que le temps a effacée. Ne suis-je pas historien ? Mais l’éthique du métier impose des préventions dont je ne peux pas si aisément m’affranchir. Un historien de l’Espagne moderne ne risque-t-il pas de profaner le temple des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale en s’aventurant sur leurs terres ? Ce n’est cependant pas sur un plan scientifique que je conçois cette enquête. Bien des fois, j’ai songé à déposer la pochette dans des Archives où sa teneur pourrait être méthodiquement exploitée. J’ai consulté Guillaume, un éminent spécialiste de la résistance, qui m’a confirmé la valeur de la trouvaille.

Je n’ai pu cependant me résoudre à le faire et voilà dix ans que la pochette en plastique sommeille dans son tiroir. Quelques rares fois, je sors l’une des vingt lettres de Vivan sur la cinquantaine qu’a conservée Camille par une sélection dont les logiques m’échappent, mêlant feuilles d’adhésion à un comité de loisirs communiste de l’entre-deux-guerres ; cartes de vœux ; enveloppes vides ; nouvelles de ses proches restés au pays nivernais ; documents administratifs relatifs aux fonctions qu’elle occupe dans l’Amicale des veuves et victimes de guerre ; invitation au cinéma le Select d’Antony qui projette en décembre 1958, à l’initiative de l’Association France-U.R.S.S., la Symphonie de Léningrad. « Ni film de guerre… ni film politique… mais un film anecdotique, une sorte de chronique douloureuse des années terribles vues du côté des gens qui souffrent, et qui ne désespèrent pas… Pas d’héroïsme de pacotille, pas de courage inhumain, mais la réalité telle qu’elle fut », dit la recension de l’Humanité, au dos du carton. En la lisant, Camille a-t-elle pensé à son fils ?

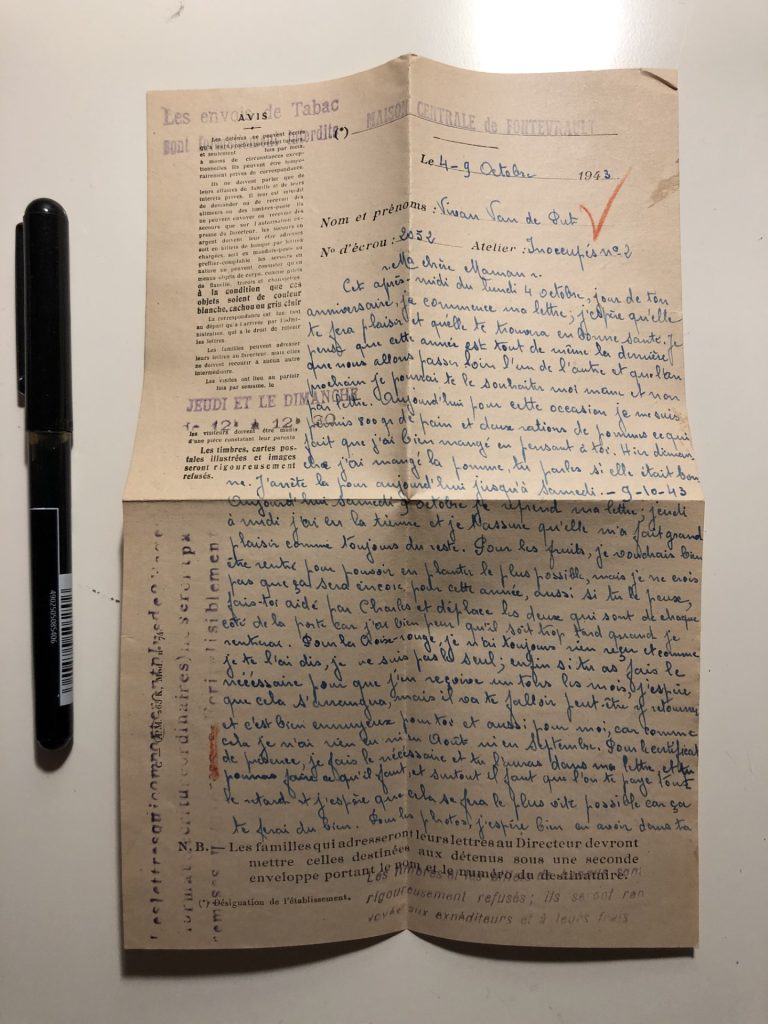

Lorsque je tire l’une des lettres écrites par Vivan à sa mère durant l’été 1943, il n’apparaît jamais résigné. Ces lettres, je ne les appréhende pas avec l’œil de l’historien mais en assumant une subjectivité qui m’impose de l’admiration pour cet homme. Il ménage l’inquiétude de ses proches, ne cesse de prendre de leurs nouvelles et brave la brutalité du quotidien en se satisfaisant de joies minimes et en continuant de résister par de subtiles stratégies d’écriture.

J’en prends une au hasard. Maison centrale de Fontevraud, le 4 septembre 1943. « Ma chère maman, aujourd’hui samedi 3 septembre anniversaire de la 3ème république, elle aurait 72 ans [sic, en réalité 73 ans] ». Cette célébration, depuis l’internement, vaut acte d’insubordination contre le régime qui a enterré la République. Vivan poursuit :

Pour le colis, il était dans un parfait état de conservation, tout était frais comme si cela avait été apporté à la main ; la tomate je l’ai mangée avec du sucre et tu sais, c’était bien bon et cela mardi, tu peux voir qu’elle était en bon état, quant au gâteau au poisson, c’est rudement bon, aussi tu le diras à Bolo. Enfin dimanche, j’ai réussi à faire un bon petit repas, pour la prison bien entendu. Tu sais, ça fait plaisir d’avoir quelque chose de la maison et surtout du bien car sans le colis, j’avais plus rien.

J’ai fini par sanctuariser ces lettres que je m’autorise à ouvrir de temps à temps, à l’image d’un album de famille dans lequel on vient piocher au hasard des souvenirs. Je me retrouve attaché à ce mort, à cet étranger dont je suis devenu malgré lui intime. Et dans un mouvement, dont je ne pourrais dire s’il est pur artifice ou reconstruction, l’histoire de Vivan vient s’enchevêtrer à la mienne.

[Un enchevêtrement que vous découvrirez prochainement, dans un second épisode… ndlr]