Sous le sapin : sélection de la rédaction

Pour cette semaine, les membres de la rédaction ont chacun sélectionné une oeuvre récemment découverte : à lire, à voir, à offrir... ou à garder en tête pour l'année prochaine.

Andrus Kivirähk, L’Homme qui savait la langue des serpents, 2007.

Par Gaëtan Bonnot

Si vous cherchez une lecture inspirée de contes et légendes pour Noël, pourquoi ne pas découvrir L’Homme qui savait la langue des serpents ? Dans ce roman d’Andrus Kivirähk, publié en 2007 et traduit en français en 2013, le lecteur suit Leemet, depuis le jeune garçon évoluant au sein de sa famille jusqu’à l’homme, le seul et dernier à parler la langue des serpents, qui permettait jadis à son peuple de se faire obéir des animaux. Notre personnage évolue aux côtés des siens dans une forêt médiévale estonienne merveilleuse, où deux australopithèques élèvent des poux géants aux capacités extraordinaires, les hommes des louves pour leur lait, et où les femmes tombent amoureuses d’ours balourds, quand cette sorte d’âge d’or sylvestre est à l’agonie. Les traditions ancestrales se trouvent menacées par l’arrivée de chevaliers teutons, poussant les gens à quitter la forêt pour se convertir au christianisme, vivre dans des villages et cultiver la terre. Face à ces bouleversements, les membres de la tribu se déchirent, éloignant le réveil rédempteur d’une Salamandre fabuleuse, et la fin d’un monde se dessine au fil des pages où se côtoient tonalités oniriques, ironiques et humoristiques. Si lointain que paraisse le monde de Leemet, des résonnances incisives avec notre temps sont sensibles, comme le montre Jean-Pierre Minaudier dans la postface de l’édition traduite : ce tiraillement incapable des hommes entre aveuglement en un progressisme à marche forcée et enfermement dans un passéisme mélancolique d’une symbiose au sein d’une nature magique livre une magnifique réflexion sur la mémoire et l’identité.

François Jacob, Sur la lune de Nickel, 2018.

Par Rémy Besson

Sur la lune de nickel a été filmé à Norilsk (Russie), une cité de plus de 150 000 habitants qui se situe au nord du cercle polaire arctique. Tournée par une petite équipe – un réalisateur, un chef opérateur, une traductrice et une preneuse de son – en deux fois six semaines, le documentaire met en scène la vie dans le Nord (conditions extrêmes, difficultés à se déplacer, isolement). Il y est question des passe-temps d’un mineur, d’une jeune autrice rebelle, d’un chercheur en biologie, d’adolescents qui rêvent d’ailleurs, d’une metteuse en scène de théâtre.

Le documentaire rend aussi compte de l’inextricable lien qui unit l’agglomération – longtemps fermée aux non-Russes – à la mine Norilsk Nickel (NN). La municipalité n’aurait jamais vu le jour sans la mine et, encore aujourd’hui, si la ville continue d’exister après la chute du régime communiste, c’est que l’extraction de nickel et de palladium va bon train. Le contrôle de la mine sur la vie de la cité est d’ailleurs quasi-total, aussi bien en termes économiques, que culturels, sociaux et politiques. Loin d’être laudatif, le film porte un regard désenchanté sur cette situation.

François Jacob a aussi rencontré un militant qui s’intéresse à la fondation de la ville entre 1935 et 1957. Ce dernier, grattant sous le vernis d’une histoire officielle en plein déni, souligne le rôle des prisonniers du Goulag. Un ancien déporté – filmé à Moscou – revient d’ailleurs sur sa propre expérience. Du point de vue désenchanté sur le présent, on passe alors à un regard acerbe sur l’absence de représentation du passé et à une dénonciation du kitsch entretenu par NN.

Par petites touches, le film dresse ainsi un portrait sensible d’une cité qui concentre sur son territoire et dans son imaginaire plusieurs des maux de notre époque. Un documentaire à voir donc, sans hésiter, car il se pourrait bien que loin de Norilsk, il entre en résonance avec notre manière d’habiter le monde.

Jean-Luc Coatalem, La part du fils, 2019.

Par Adrien Genoudet

Un soir, autour de la table du Réveillon de Noël, il manque celui dont on savait peu de choses. Il manque le vieil homme, posé habituellement en bout de table, celui qui mâchait les restes et qui ne parlait pas, celui qui disait que, somme toute, personne ne pouvait comprendre ce qu’il avait vécu.

Il arrive souvent, dans les récits familiaux, tissés de secrets et de silences, que l’on comprenne que la disparition d’un père, d’une mère ou d’un aïeul ouvre la voix des archives et des questions ; que tout ce qui reste d’héritage à des allures de portion congrue. Jean-Luc Coatalem, dans ce roman de la rentrée littéraire 2019, finaliste du Prix Goncourt, tente d’approcher la vie effacée de son grand-père, Paol. « Longtemps, dit-il, je ne suis quasiment rien de Paol hormis ces quelques bribes arrachées ». Si le projet narratif, dit ainsi, peut paraître banal – le narrateur le sait – le projet littéraire, lui, s’épaissit au fil du livre, en même temps que l’enquête intime persiste, s’enlise, s’enkyste. On a en effet trop souvent l’habitude des découvertes et des révélations mais nous sommes moins à l’aise face à l’inconfort des déconvenues. Partir du silence et de l’absence pour aller à la recherche d’un proche dont on ne sait rien, retourner sur ses traces (le narrateur arpente la Bretagne puis l’est des rails, là où Paol est déporté, dans l’enfer moite de Dora), interviewer les proches, tout cela nécessite d’accepter l’impasse face à la vérité qui se dérobe, fuite et s’enlise. La part du fils est un roman qui, par sa composition nouée, en panier d’osier, nous parle du glanage des traces et de l’errance de celui qui fouille pour, en fin de compte, ne trouver que sa propre solitude – et en cela, le livre est aussi rare que réussi.

En fermant le livre, on a le sentiment d’avoir contemplé le regard perdu d’un ami, autour de la table du Réveillon ; d’avoir compris qu’il pensait à celui qui a disparu et qui a laissé une chaise vide et qui, même à l’heure du trou normand, restera un inconnu fictif.

Yôko Ogawa, L’annulaire, 2005.

Par Pauline Guillemet

Il y a des romans dont on se souvient comme s’ils nous avaient été racontés, comme d’une histoire écoutée au coucher. Peut-être parce que ce qu’il nous en reste ce sont d’abord des images, des matières ou des couleurs. Quand je repense à L’Annulaire, je vois une salle de bain aux carreaux blancs qui résonnent et des étagères chargées de tubes à essais dans lesquels on distingue des formes dont les contours s’évanouissent dans le formol. C’est un roman japonais mais ce n’est pas au Japon que mon souvenir situe l’intrigue.

Ce sont justement des souvenirs qui sont enregistrés dans les tubes à essais. Comme les images qui s’associent au livre dans ma mémoire, les souvenirs sont attachés à des objets dans cette histoire. Pour oublier il suffit d’apporter l’objet au laboratoire et de laisser le professeur Deshimaru le transformer en « spécimen ». Par ce geste, le souvenir s’efface de la mémoire, le dépôt permet l’oubli.

Enregistrer ainsi la mémoire, la conserver et la classifier, c’est à cela que servent nos archives. Pourtant, ici, il ne s’agit pas d’enregistrer pour se souvenir mais pour oublier, pour contrecarrer la nostalgie. Je me suis demandé si ce n’était pas la même chose pour nos documents archivés.

Que fait-on quand on range dans une boite ? Est-ce pour faciliter le souvenir ou l’oubli ?

Faire de l’histoire c’est parfois essayer d’imaginer ce qui manque, ce qui n’est pas parvenu, ce qui n’a pas de traces. Chez Yoko Ogawa, c’est le chemin inverse, les traces et la matière rendent possible l’oubli. Ce qui n’a pas de forme est destiné à rester dans la mémoire.

Un livre à lire dans ces moments de fête qui forment des souvenirs.

Christophe Cognet, Éclats. Prises de vues clandestines des camps nazis, 2019.

Par Élisabeth Schmit

« L’aventure d’un regard » : c’est la formule trouvée par Christophe Cognet pour décrire d’un mot Éclats. Son projet de film sur les photographies prises clandestinement dans les camps nazis est d’abord devenu un livre, qui les recense méticuleusement et les décrit. En amont du livre, il y a donc de longues recherches, sur les femmes, les hommes et les lieux – il y a beaucoup de paysages et d’archives arpentés. Et puis vient l’ouvrage, qui restitue les images, qui les donne à voir à travers son regard, un regard acéré, profondément inquiet, parfois chirurgical – mais sans aucune froideur. La précision des descriptions et des inlassables questions – parfois sans réponse – que posent les photographies, sur l’identité de leurs auteurs, de celles et ceux qu’elles montrent, sur les conditions des prises de vue, n’est jamais vaine. Elle est plutôt le reflet de l’admiration très palpable qu’éprouve Christophe Cognet pour les photographes et les risques immenses pris pour saisir quelques bribes visuelles du temps passé dans les camps – quelques brisures, quelques éclats. Il y a comme une volonté, patiente et très rigoureuse, de rendre justice à celles et ceux qui ont éprouvé et mis en oeuvre l’impérieuse nécessité de représenter les camps de l’intérieur.

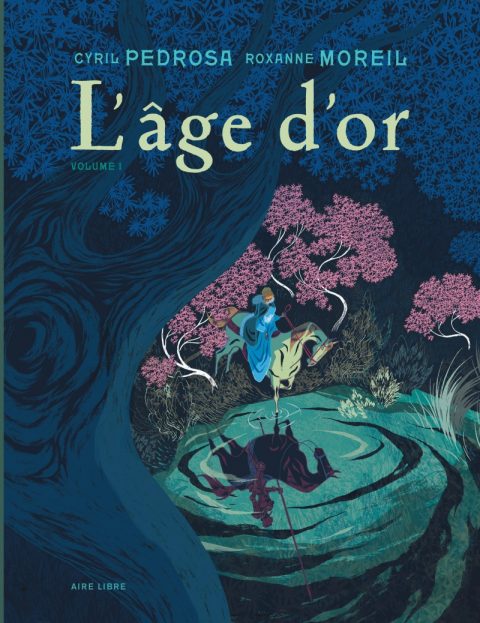

Cyril Pedrosa et Roxane Moreil, L’âge d’or, vol. 1, 2018.

Par Florie Varitille

Et si une princesse prenait la place d’un chevalier de la littérature médiévale traditionnelle et se voyait contrainte à l’exil par la trahison de son jeune frère ? Une héroïne au lieu d’un héros, voilà un procédé devenu classique dans la production jeunesse de ces dernières années. Le lecteur suit la quête de la princesse Tilda, accompagnée d’un fidèle vassal et de son écuyer, à la recherche d’alliés pour reconquérir son pouvoir. L’originalité de cet ouvrage est bien ailleurs. Lors de leurs aventures aux allures chevaleresques, les trois personnages font des rencontres singulières : des moniales cachées au fond d’une forêt mettent en commun les moyens de production et les fruits de leur travail, un érudit prône l’égalité entre les hommes et soulève la population d’une cité contre le pouvoir souverain. Certes les médiévistes y trouveront quelques hérésies, comme ces fameuses nonnes qui pratiquent des arts martiaux. Cependant ces transgressions conscientes ne visent pas à nous offrir une vision historique du Moyen Âge. Le but des auteurs est bien ailleurs, il s’agit d’interroger notre monde contemporain par cette fable sociale : stéréotypes de genre, réticences devant les changements, modalités de contestation face aux gouvernants (un beau sujet en ce mois de décembre). Et bien sûr, une quête médiévale ne serait pas complète sans trésor : quel est ce mystérieux coffre d’Ohman aux pouvoirs fabuleux ? Il semble bien qu’il faille attendre le volume deux pour le savoir… et pour peut-être voir se réaliser un « Grand soir » au Moyen Âge.