Conseils de lectures pour coin du feu

À mettre dans une chaussette ou sous le sapin, à lire au chaud à toute heure, à partager sans modération : romans, bande dessinée, essai, récit, enquête. En ce temps où les fêtes approchent, les membres de la rédaction d'Entre-Temps dévoilent leurs conseils de lecture. De quoi faire en attendant la reprise des publications début janvier. Bonnes lectures et bonne fin d'année à toutes et tous !

— — — — — — — — — — — —

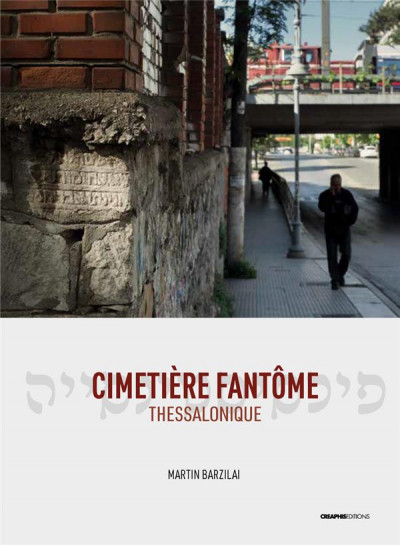

ENQUÊTE – Martin Barzilaï, Cimetière fantôme. Thessalonique, Créaphis éditions, 2023, 208 p.

C’est un ouvrage fait de pierres. De pierres autrefois pierres tombales du cimetière juif de Thessalonique ; pierres qui, après la destruction du lieu d’inhumation par les nazis en 1942, ont été pillées, fragmentées, dispersées et réemployées dans la ville. Intrigué par une photographie de son grand-oncle, Martin Barzilaï s’est rendu à Thessalonique sur les traces de ces bris de sépultures et de sa propre histoire familiale.

Ces pierres, il les a photographiées, de près, de loin. Il les a aussi fait résonner, en donnant la parole aux habitant·e·s de la ville, à celles et ceux qui côtoient, frôlent ou foulent ces pierres au quotidien, et s’y intéressent… ou les ignorent. Photographies, entretiens, journal de bord, textes d’historiennes s’empilent bloc par bloc non sans une certaine âpreté, à laquelle on prend goût. Tel un cairn, Cimetière fantôme. Thessalonique rassemble et dresse les éclats persistants d’une mémoire effacée.

Aurélien Peter

— — — — — — — — — — — —

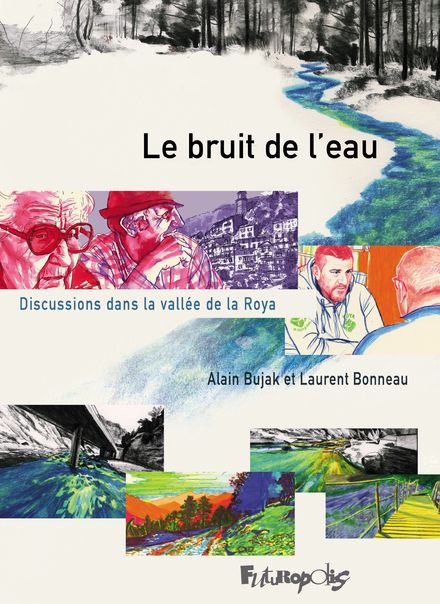

BANDE DESSINÉE DOCUMENTAIRE – Alain Bujak & Laurent Bonneau, Le bruit de l’eau. Discussions dans la vallée de la Roya, Futuropolis, 2024, 122 p.

La bande dessinée documentaire Le bruit de l’eau d’Alain Bujak et Laurent Bonneau (2024) a pour sous-titre : discussions dans la vallée de la Roya. Résolument écocritique, cette publication porte sur les conséquences de la tempête Alex qui a dévasté cette combe des Alpes-Maritimes pendant la nuit du 2 au 3 octobre 2020. À travers ce cas, ce sont tout à la fois le dérèglement climatique et ses répercussions sur la vie des habitant·e·s du lieu qui sont abordés. Cela conduit les deux auteurs à effectuer de constants allers-retours entre des temporalités qui vont du très contemporain à la prise en compte d’enjeux géologiques anciens. L’enquête elle-même est mise en scène dans les dessins de Laurent Bonneau. Le style des illustrations change à plusieurs reprises ; plus précisément, il s’adapte à chacun des sujets abordés, variant entre le très réaliste et des aplats de couleurs quasiment abstraits. L’objectif poursuivi est de donner une forme visuelle au personnage principal de la BD, un non-humain : la rivière. Enfin, la manière dont les auteurs ont su intégrer plusieurs photographies d’Alain Bujak à leur récit est fascinante. Il s’est agi pour eux d’aménager des espaces pour une forme de surgissement du « réel photographique » dans le monde graphique. Pour l’ensemble de ces choix politiques et de création, cette bande dessinée nous semble toute destinée à se retrouver sous le sapin des lecteur·ice·s d’Entre-temps !

Rémy Besson

— — — — — — — — — — — —

ROMAN – Agnès de Clairville, Corps de ferme, Harper Collins, 2024, 304 p.

Les histoires en littérature sont ordinairement des histoires d’humains. Ici c’est autre chose, ce sont les animaux qui parlent, pensent, ressentent. Non comme dans les contes, où ils cachent des figures humaines : dans ce roman, Agnès de Clairville fait parler les animaux de la ferme pour eux-mêmes. Leurs relations aux autres, leur manière de mettre au monde leurs petits, leurs représentations des bâtiments ou des agissements des paysans sont étalés sur la page alors qu’il est de coutume de ne pas en parler. L’autrice met en mots la vie du chien, des vaches, des truies, mais aussi de la pie et du chat qui les regardent. Un récit fort qui pousse à décentrer le regard et à considérer autrement nos représentations de la ferme et des liens qui s’y tissent entre humains et non-humains. Ce roman pourra autant plaire aux agrégatifs, plongés de force dans l’histoire des ruralités et qui aimeraient les considérer autrement, qu’à toutes celles et tous ceux qui ont un bout de ferme ou des odeurs de foins dans un pli de souvenir ou au coin de leur rue.

Si d’aventure vous préfériez des histoires d’humains – plus encore d’humaines – et de fermes, je double cette recommandation d’un autre livre au titre fort similaire, cette fois ci écrit en vers libres. Un autre texte fort sur les logiques d’exploitation à l’œuvre dans le monde agricole et leurs effets multiples sur les corps et les esprits : Aurélie Olivier, Mon corps de ferme, Éditions du commun, 2023.

Louise Gentil

— — — — — — — — — — — —

RÉCIT – Mathias Gardet, Nous sommes venus en France. Voix de jeunes Algériens, 1945-1963, Anamosa, 2024, 448 p.

Dans les milliers de dossiers individuels conservés à la Ferme de Champagne à Savigny par la Protection judiciaire de la jeunesse – qui en avait fait un centre d’observation de la « jeunesse irrégulière » –, l’historien Mathias Gardet a plongé dans les dossiers des jeunes « FMA » : « Français musulmans d’Algérie ». De ces dossiers, il a extrait des dessins, des récits, des fragments d’entretiens de l’époque, pour d’abord faire voir ces vies de gosses arrivés de l’autre côté de la mer à Paris et en banlieue. Mais, il s’est aussi risqué à une écriture, celle d’un « nous », tentant de produire un récit collectif de ces jeunes gens qui disent leurs peurs, leurs désirs, et leurs rêves. Alternant les récits à la première personne du singulier et un texte à la première personne du pluriel, il parvient à faire exister ces jeunes déclassés en sujet d’une histoire des plus centrales et qui ne cesse de se rappeler à nous, celle des rapports entre l’Algérie et la France.

Philippe Artières

— — — — — — — — — — — —

ROMAN – Nathan Hill, Bien être, Gallimard, 2024, 688 p.

C’est l’histoire d’un couple. Et finalement, on pourrait ne pas en dire plus, parce que les deux mots contiennent chacun une infinité de questions que leur articulation démultiplie encore. Un couple formé et traversant l’épaisseur irrégulière du temps, se contractant, se distendant, frémissant parfois. Un couple dont les deux personnages auscultent et retracent sans cesse leur histoire, pour mieux comprendre où ils en sont, où ils vont. Une histoire dont ils croient identifier le début : mais quand est-ce que commence l’histoire véritable d’un couple ? Et puis, qu’est-ce qu’un couple ? Bien être nous en montre – sans prétendre embrasser ce monde tout entier – quelques facettes.

Élisabeth Schmit

— — — — — — — — — — — —

ESSAI – Emmanuel Renault, Abolir l’exploitation. Expériences, théories, stratégies, Éditions La Découverte, coll. Horizon des possibles, 2023, 324 p.

Comment, depuis le XIXe siècle et ce long phénomène que les historiens appellent « Révolution industrielle », pensons-nous la notion d’exploitation au travail et les rapports de domination qui s’y opèrent ? Nombreux sont aujourd’hui les travaux qui interrogent le travail sous un angle philosophique et politique. Emmanuel Renault spécialiste de philosophie sociale et politique du travail, ajoute à cette perspective une profondeur historique passionnante. Il aborde les théories de l’exploitation élaborées par Marx, Engels et les saint-simoniens, avant de se concentrer sur celles du capitalisme et sur les réflexions féministes élaborées à partir des années 1970. La perspective de l’auteur est ainsi de démontrer que si la réalité contemporaine de l’exploitation s’observe voire s’expérimente au quotidien, elle s’origine aussi dans ce « long XIXe siècle » dont nous sommes les héritiers et les héritières. En bref, un ouvrage éclairant et accessible qui intéressera les passionnés d’histoire comme d’analyse sociologique, philosophique et politique.

Margot Renard

— — — — — — — — — — — —

ROMAN – Robert Penn Warren, All the King’s Men, Penguin books, 2007 (1949), 672 p.

Le grand roman de Robert Penn Warren, trop peu connu outre-Atlantique, dresse le tableau du Deep South américain des années 1930, entre corruption marchande, arrangements politiques et populisme médiocre. William Stark – inspiré par la figure de Huey Long, gouverneur de Louisiane que Penn Warren a suivi comme reporter – charge son bras droit, Jack Burden, de déterrer des dossiers compromettants sur ses rivaux. Pas tant le récit d’une conquête du pouvoir que de son inertie et du cynisme qui l’accompagne, quand tout ce qu’il reste à l’action politique est la force brute, comme seul moyen et unique but. Plus que cela, All the Kings Men est un roman sur le doute, sur le temps et sur l’histoire, dans un sud américain incapable de voir en face la faute irréparable de l’esclavage, qui vient pourfendre – et même interrompre – le récit en son cœur. Une lecture d’une rare puissance.

Traduction française : Tous les hommes du roi, Monsieur Toussaint Louverture, 2017, 650 p.

Timothée Brunet-Lefèvre