Cauchemars d'historiens - 3 : Marc Soleret ou le monstre du confinement

Étudier le passé pour mieux comprendre le présent, l’astuce est connue. Il arrive cependant que la recherche historique ne se termine pas par la mise en demeure du contemporain, mais par la mise en cellule de son praticien. Les études de cas qui suivront, résultats de différentes enquêtes dont j’ai été chargé par différentes autorités à différentes époques, portent sur des historiens qui entretiennent un rapport pathologique à leur sujet de recherche et présentent de ce fait un certain nombre de facteurs de risque de régression temporelle. Chaque étude de cas se propose d’analyser les travaux de recherche de l’individu traité avant d’en exposer les symptômes par la transcription d’un extrait de cette « œuvre ».

« L’Histoire est un cauchemar qui m’a réveillé trop tard », Paul de Damasquin, Quarantaine d’ost (manuscrit saisi, 2019).

Étude de cas

Comme si l’absurdité de l’entreprise – réécrire les soixante-cinq premières phrases de La condition humaine d’André Malraux du point de vue du duc de Bourgogne Jean Sans Peur quelques minutes avant son assassinat sur le pont de Montereau le 10 septembre 1419 – ne suffisait pas, Marc Soleret y ajouta la forfaiture lorsqu’il accusa le confinement du printemps 2020 de l’avoir « contraint » de procéder ainsi car, inscrivit-il en exergue de son « article », « Le confinement des bibliothèques publiques engendre des monstres ». Soleret n’était alors qu’un doctorant en histoire anonyme, comme il en existe des centaines, entretenus par un système universitaire complaisant en dépit de toute contribution valable à notre établissement du passé. Dans son cas, la prudence a prévalu, même si rien n’assure que, sans mon intervention, il serait sorti de l’anonymat comme il avait la prétention de le croire pour devenir le « champion du déconfinement de l’écriture de l’histoire ».

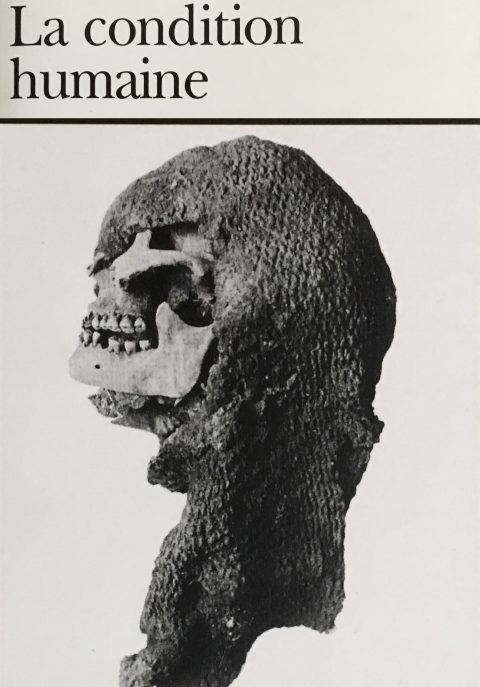

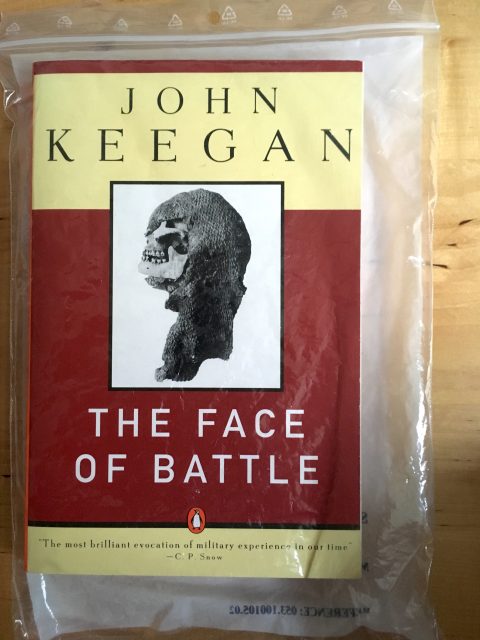

D’après le curriculum vitæ qu’il avait mis en circulation sur plusieurs sites académiques, Soleret était rémunéré depuis 2015 pour œuvrer à une thèse d’histoire médiévale sur « L’homme fortifié. Ports et usages de l’armure dans l’Occident médiéval (France, Angleterre, Pays germaniques) du XIe au XVe siècles ». Au cours de son deuxième interrogatoire, il a reconnu n’avoir aucun intérêt pour ce sujet et ne l’avoir choisi que parce qu’il considérait y être « contraint » (c’était une manie) par son patronyme. Son absence de disposition pour la recherche et son mépris pour la discipline historique se laissaient déjà lire de façon provocante dans les deux mémoires de master qu’il avait soutenus en 2012 et 2013. Son mémoire de master 1 – une bibliographie commentée d’une centaine de pages sur « le renouveau de l’histoire-bataille considéré dans ses apports possibles à l’étude de la révolte des Cabochiens de 1413 » – passa inaperçu en 2012 grâce à sa longueur rébarbative, alors que le choix du sujet aurait déjà dû alerter l’agent en veille à cette date. Lors de son sixième interrogatoire, Soleret se vanta d’avoir écrit ce mémoire à l’aveugle : il aurait mis un point d’honneur à n’ouvrir aucun des ouvrages commentés pour s’en tenir à de « pures méditations » inspirées par leurs titres et leurs premières ou quatrièmes de couverture. Il accordait, expliqua-t-il, une importance cardinale à l’ouvrage de John Keegan The Face of Battle non parce qu’il s’agissait d’un classique inévitable quoique discutable (il ne l’avait jamais ouvert), mais parce qu’il voulait transcrire rien moins que « l’épiphanie cognitive » provoquée en lui par la lecture de son titre (dont il détestait la traduction française, L’anatomie de la bataille, « bêtement scientiste ») couplée à la vision de l’illustration de couverture choisie dans l’édition Penguin Book (où lui voyait un crâne grimaçant protégé par une cagoule en cote de mailles). Le jury d’alors avait mis les approximations, raccourcis et inventions qui émaillaient ses analyses sur le compte de la jeunesse et du manque de recul critique, l’hypothèse terroriste n’étant à ce stade pas encore envisagée.

Il n’en fut pas de même pour son mémoire de master 2 soutenu en 2013, objet d’un signalement de type 1 pour signaux conspiratifs de basse intensité. Sans rapport thématique avec le premier mémoire achevé l’année précédente (premier indice signalé), cette seconde œuvre se voulait une biographie du chevalier Tanneguy III du Chastel (1369-1449), réputé notamment comme un des acteurs de l’assassinat de Jean sans Peur. Pour ce travail, Soleret choisit comme méthodologie le plagiat par substitution : chacune des 7 692 phrases que comptent les 303 pages de son mémoire est recopiée du Saint Louis de Jacques Le Goff (1996), Soleret se contentant de changer les dates et les noms propres pour coller à son propre objet. Cela donnait une compilation de sentences captieuses, comme celle-ci : « Je pense, au contraire, que Tanneguy du Chastel avait prévu de rester en Orient, après le succès militaire escompté en Égypte, pour y diriger une œuvre de mise en défense des territoires chrétiens », alors que Tanneguy du Chastel n’est jamais allé en Orient et n’a jamais envisagé de se croiser (phrase originale page 183 du Saint Louis). Lors de sa soutenance, à laquelle j’assistais comme observateur neutre, Soleret se défendit d’abord des doutes du jury en affirmant que tout chevalier du Moyen Âge tardif était un croisé pénitent aux cauchemars hantés par la perte de Jérusalem, avant, habilement, de détourner le débat vers sa souffrance psychologique : il se mettait une telle pression pour réussir l’agrégation externe d’histoire, à laquelle il était décidé à se porter candidat à la rentrée suivant sa soutenance, qu’il avait déjà commencé à travailler en autonomie les différents programmes soumis au concours, disposition qui, il le reconnaissait et s’en repentait humblement, l’avait « contraint », pour gagner du temps, à bâcler l’écriture de son mémoire pour se donner les moyens d’assouvir ses rêves d’enseignement et de service public. Que le jury se soit limité à sanctionner cet outrage d’une note cinglante ne laisse pas d’interroger sur son degré de compromission et de méconnaissance de la dimension hautement chronophage de la pratique du plagiat par substitution.

Ce qui ne laisse pas d’interroger non plus, c’est l’entêtement de Soleret à s’inscrire en thèse d’histoire alors que, comme il ne s’en cache pas lorsqu’il est questionné sur ce point, il hait la recherche, les chercheurs et leurs productions (qu’il n’a jamais lues). Ce n’est même pas la qualité mondaine de doctorant qui l’attire puisqu’il n’a jamais essayé de participer à un colloque, n’a assisté à aucun séminaire et a manqué tous les pots de laboratoire auxquels il était, statutairement, convié. Il a reconnu dès son premier interrogatoire n’avoir passé l’agrégation que pour appuyer sa demande de financement de thèse, acceptée sur la foi de sa réussite à différents concours prestigieux, en dépit du degré de déviation de ses premiers travaux de recherche. Malgré mes signalements, cet entêtement n’a pas été jugé suffisant – compte tenu de l’absence de publicité des productions de Soleret – pour exécuter l’opération de désinscription que je préconisais. Il était pourtant évident que Soleret obéissait à un agenda caché et que cette non exécution en 2013 lui a laissé le temps de préparer puis de lancer, au printemps 2020, sa triple offensive sur l’écriture de l’histoire.

La réponse de Soleret à un appel à articles lancé par la revue scientifique Temps morts pour un numéro diachronique sur le thème « Les ruses de l’histoire. Pièges, traquenards et guet-apens de l’Antiquité à nos jours » ouvrit un premier front. Rien, dans la proposition initiale soumise par Soleret et acceptée par cette revue désireuse d’offrir une tribune aux travaux de jeunes chercheurs prometteurs, ne laissait présager le réel contenu de l’article annoncé : dans un style conforme aux standards universitaires, Soleret se proposait de réécrire à nouveaux frais l’histoire de l’assassinat de Jean sans Peur survenu lors d’une rencontre avec le dauphin Charles (futur Charles VII) destinée à mettre un terme à la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons.

Avant même de connaître la réponse du comité scientifique de la revue sur l’acception ou non de la version finale du plagiat par substitution qu’il lui soumettait, il prit les devants en ouvrant un second front sur les principaux réseaux sociaux à travers une série de messages (publiés via des comptes créés pour l’occasion sous son nom propre) dans lesquels il expliquait que la fermeture totale des bibliothèque publiques en raison du confinement et la pauvreté de sa bibliothèque privée en raison de la modicité de ses appointements doctoraux l’avaient empêché de consulter la littérature de référence sur le sujet de son article (Bertrand Schnerb, Bernard Guenée, Anne Curry, Christophe Allmand, etc.) et l’avaient obligé à se contenter de la seule littérature qu’il avait sous la main, à savoir une vieille édition de poche de La condition humaine. Lors de son premier interrogatoire, Soleret a avoué avoir étudié ce roman en classe préparatoire, mais ne l’avoir jamais lu en entier et n’en avoir gardé aucun souvenir si ce n’est une version approximative de l’incipit (il pensait que le personnage de « Tchen » s’appelait « Tchang », comme dans Tintin). L’isolement relationnel de Soleret – lié au fait que ses comptes sur les réseaux sociaux venaient d’être créés et n’étaient donc encore suivis par personne – permit une suppression rapide de ses messages avant l’atteinte du stade viral, mais les choses n’en restèrent pas là.

Un troisième front s’ouvrit lorsque sur le forum « 12-25 ans » du site Jeuxvideo.com furent publiés plusieurs messages, longs et vindicatifs, signés par un internaute opérant sous le pseudonyme de « James Mangonneau » (Soleret ne prit même pas la peine de brouiller son adresse IP) qui s’employait à démolir point par point la version de l’assassinat défendue dans l’article pas encore publié sur Jean sans Peur en démontrant qu’il était absurde de supposer que le dauphin Charles portait une couronne le jour de la rencontre alors qu’« il n’était pas encore roi » ; qu’il était tout aussi absurde d’imager les protagonistes « tous caparaçonnés dans des armures complètes » ; que leur distribution spatiale n’avait « aucune logique » (« où était Tanneguy du Chastel par rapport à Jean sans Peur ? ») ; qu’il était « poétiquement débile » d’imaginer que le duc avait été sujet « de son vivant à l’épiphanie du texte de la plaque qui commémorera son assassinat » ; qu’enfin supposer que le duc souffrait d’une « sorte de stress post-traumatique et était hanté par la vision de la rue Vieille du Temple où douze années plus tôt il avait commandité l’assassinat du pauvre Louis d’Orléans » relevait de « l’anachronisme ramboldien pur et simple » puisque Jean sans Peur avait « froidement délégué l’exécution à des hommes de main et n’avait pas eu le courage d’y assister ». Faisant fi des preuves de plagiat par substitution, « James Mangonneau » accusait au contraire Soleret d’être un « agent bourguignon » auteur d’une « bien triste bourgognerie à la gloire de l’agonie chevaleresque de Jean sans Peur » destinée à « accabler le camp armagnac en entretenant l’idée d’un guet-apens commandité par le dauphin Charles et exécuté par Tanneguy du Chastel », alors que d’autres versions de l’épisode (il citait le second tome de la série de bande dessinée Le trône d’argile de Nicolas Jarry, France Richemond, Theo Caneschi et Lorenzo Pieri publié en 2007) prouvaient que « les Armagnacs n’avaient fait que défendre le dauphin Charles face à l’assaut d’un séide du duc de Bourgogne ». Il faut à nouveau se féliciter de la promptitude avec laquelle nos services ont supprimé le compte de « James Mangonneau » et l’ensemble de ses messages avant l’atteinte du stade viral.

Cela exécuté, je m’applique à la compilation, sur un serveur gouvernemental dédié, de toutes les ressources numériques – pages Wikipédia, articles scientifiques mis en ligne, extraits gratuits d’ouvrages universitaires, chroniques médiévales tombées dans le domaine public, numérisations d’enluminures de manuscrits, vulgarisations commémoratives, souvenirs régionalistes, etc. – relatives à l’affaire de Montereau auxquelles Soleret aurait pu, s’il l’avait daigné, avoir accès, à compter du 17 mars 2020, grâce à la connexion internet personnelle qui lui a permis de noyauter les réseaux sociaux. Par cette mission, j’innocente le confinement et expose l’ensemble de la documentation en libre accès qui auraient dû dispenser Soleret d’invoquer La condition humaine.

Exposition des symptômes

Le confinement des bibliothèques publiques engendre des monstres

10 septembre 1419

Huit heures et demi

Jean tenterait-il de porter le gantelet à son épée ? Serait-il déjà traversé par une hache ? La sueur lui trempait l’armure ; il connaissait sa propre dureté, mais n’était capable en cet instant que d’y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de ferraille plate qui pendait des sangles sur son corps moins visible qu’une ombre, et d’où sortait seulement sa face à demi inclinée par la révérence, vulnérable quand même – de la chair d’homme. La seule lumière venait du corps voisin : un grand cercle d’or pâle, armé par des pétales de fleurs qui pointaient le ciel juste au-dessus de la cervelle comme pour en détourner le volume et la cible. Quatre ou cinq plaques grincèrent à la fois. Découverts ? Combattre, combattre des traîtres qui se dévoilent, des traîtres éventés !

La vague de vacarme retomba : quelque embarras de jointures (il y avait encore des embarras de jointures, derrière, dans le monde des hommes de main…). Il retrouva détachée de l’armure sa face molle et le cercle de lumière, exposés sur ce pont où la tendresse existait toujours.

Il se répétait qu’il devait mourir bêtement. Car il savait qu’ils le tueraient. L’épée prise ou non, exécuté ou non, peu importait. Rien n’existait que sa chair et ces hommes de main qui allaient la frapper sans qu’elle se défendît, – car si elle se défendait, elle ne s’appellerait plus chair mais armure.

Les plaques bâillantes, Jean se découvrait jusqu’à la garde, non comme le chevalier qu’ils attendaient, mais comme un sacrifié. Et pas seulement aux Armagnacs que le corps voisin avait choisis : avec son sacrifice à la révérence s’ouvrait un monde de possibilités dans lesquelles sa face écrasée par les haches n’était que fatalité. « L’an mil quatre cens dix et neuf, sur un pont agencé de neuf, fut meurtri Jehan de Bourgongne, a Montereau ou fault Yonne ». Dans ses gantelets, ses mains hésitantes tenaient, la droite l’espalière de Tanneguy du Chastel, la gauche une courte distance. Il les y maintenait le plus possible, comme si les sangles n’eussent pas suffi à soutenir ses gestes. La hache non fourrée était plus sûre, mais Jean savait qu’il ne devait jamais s’en servir ; l’épée lui répugnait moins. Il ne para pas la hache fourrée ou non dont la tête pénétrait dans ses doigts gantelés ; l’épée était nue dans sa main, sans fourreau. Il la fit passer dans sa main droite, la gauche retombant fracassée sur la ferraille de son armure et y restant morte. Il éleva légèrement le bras droit, stupéfait de la fureur qui continuait à l’assaillir, comme si son geste eût dû déclencher quelque chute. Mais non, il ne se passait rien : c’était toujours à lui de mourir.

Sa face craquait comme un insecte écrasé. Protégerait-elle sa cervelle ? « Veez cy en qui je me fie. » Il voulait voir sa cervelle. La voir, voir cette matière ; pour cela, entrer dans son crâne, laisser passer sur lui les ombres tranchantes. Quelle était la résistance de la chair ? Convulsivement, Jean enfonça l’épée dans un bras gauche. La douleur (il n’était plus capable de songer que c’était son bras), l’idée du supplice certain si le dauphin saignait le délivrèrent une seconde : le supplice valait mieux que cette folie de vieille rue du Temple. Il s’approcha : c’était bien l’homme qu’il avait touché, deux minutes plus tôt, en pleine espalière. Une épée, qui touchait déjà la braconnière de Jean, tourna soudain comme une clef, revint à sa position à travers la chair tendre. Peut-être le tourneur sentit-il une résistance, mais pas assez pour dévier… Jean frissonna : une tentacule sortait de son plastron. Non ; c’était la matière de sa cervelle qui coulait goutte à goutte. Et toujours cette vision mal éclairée de rue.

Un seul geste, et le dauphin serait mort le premier. Le tuer n’était rien : c’était le toucher qui était sacrilège. Et il fallait frapper avec précision. Le dauphin, debout sur le pont, au milieu de ses hommes de main, était protégé par une armure plate, mais, aux jointures bien graissées, la chair était sensible. Jean devait prendre pour repères les pointes ajourées des espalières. Il savait combien il est difficile de frapper de biais. Il tenait donc l’épée la lame en biseau, mais le côté gauche était le plus éloigné : à travers les plaques de l’armure, il eût dû frapper à longueur de bras, d’un mouvement courbe comme celui d’un mangonneau. Il relâcha la position de l’épée : la lame horizontale. Toucher ce corps solide était aussi dur que frapper un cadavre, peut-être pour les mêmes raisons. Comme appelé par cette idée de cadavre, un râle s’éleva. Jean ne pouvait plus même bouger, jambes et bras devenus complètement mous. Mais le râle s’ordonna : le dauphin ne râlait pas, c’était lui. Il redevint coulant, vulnérable ; et, en même temps, Jean se sentit bafoué. Son corps glissa d’un léger mouvement vers la droite. Allait-il succomber maintenant ! Frappé d’un coup à traverser un canon d’avant-bras, Jean s’arrêta dans un bruit de métal froissé, mêlé à un choc lourd. Sensible jusqu’au bout de la lame, il sentit son corps rebondir dans son armure, relancé par ce sommier métallique. Il raidit rageusement son bras pour le maintenir : ses genouillères revenaient ensemble vers son plastron, comme aimantées ; elles se soulevèrent d’un coup. Il eût fallu frapper de nouveau, mais comment lever l’épée ? Son armure était toujours sur le côté, instable, et, malgré la convulsion qui venait de le secouer, Jean avait l’impression de tenir fixé au pont par sa cervelle gluante, laquelle retenait toute sa masse. Dans le grand trou de sa face, il voyait fort bien : ses yeux s’étaient retournés – aurait-il pu s’étudier ? – ses paupières étaient ouvertes. Le long du caniveau le sang commençait à sécher, noir dans cette fausse lumière. Malgré son poids, l’armure, prête à basculer à droite ou à gauche, trouvait encore de la résistance. Jean ne pouvait lâcher son épée. À travers la hache, son bras raidi, sa cubitière enfoncée, un courant d’air circulait entre l’armure et lui jusqu’au fond de sa poitrine, jusqu’à son cœur impulsif, seule chose qui bougeât encore dans les pièces. Il était absolument immobile ; la cervelle qui continuait à couler sur son espalière gauche lui semblait celle d’un homme debout ; sans que rien de nouveau fût survenu, il eut soudain la certitude d’être mort. Pliant à peine, l’armure continuait à le maintenir sur le côté, dans la lumière immobile et royale, dans la solitude du pont. Rien n’y indiquait le combat, pas même la pliure de l’armure qui semblait séparée en deux pans : il n’y avait que des grincements et une pesanteur écrasante où il sombrait, séparé du monde des vivants, accroché à son épée. Ses doigts étaient de plus en plus coincés, mais les sangles du bras se relâchaient et le bras tout entier commença à trembler par secousses, comme un pendu. Ce n’était pas la peur, c’était un réflexe à la fois atroce et solennel qu’il connaissait depuis le mercredi XXIIIe jour du mois de novembre de l’an de grâce mil quatre cent et sept, entre huit et neuf heures de nuit : il était seul avec l’occis, seul dans une rue sans lumière, mollement écrasé à la fois par le remords et par le goût de sa cervelle.