Cauchemars d'historiens - 2 : Charles Maronnât ou la conspiration infrapaginale

Étudier le passé pour mieux comprendre le présent, l’astuce est connue. Il arrive cependant que la recherche historique ne se termine pas par la mise en demeure du contemporain, mais par la mise en cellule de son praticien. Les études de cas qui suivront - toutes fictives - portent sur des historiens qui entretiennent un rapport pathologique à leur sujet de recherche et présentent de ce fait un certain nombre de facteurs de risque de régression temporelle. Chaque étude de cas se propose d’analyser les travaux de recherche de l’individu traité avant d’en exposer les symptômes par la transcription d’un extrait de cette « œuvre ».

« L’Histoire est un cauchemar qui m’a réveillé trop tard », Paul de Damasquin, Quarantaine d’ost (manuscrit saisi, 2019).

Étude de cas

Une fois les deux pages du manuscrit de sa thèse envoyées non reliées par courrier postal au domicile de son directeur de thèse et au siège des éditions de Minuit, Charles Maronnât disparut du monde de la recherche. Jamais rompu, son silence ne fut qu’un stratagème destiné à prouver la sincérité de son renoncement : comprenant que le projet de recherche dans lequel il s’était secrètement engagé – écrire une thèse de 1 000 pages composée de 1 000 phrases de 100 caractères maximum et remplir les blancs par des notes de bas de page – avait échoué à cause d’un décalage du dispositif formel mis en œuvre (dépassement des notes de la première page sur la seconde), il avait préféré ne jamais écrire la seconde phrase plutôt que réduire les notes de la première page ou user d’artifices typographiques contraires aux normes universitaires en usage (police Times New Roman, taille 12 pour le corps du texte, 10 pour les notes, marges et interlignes raisonnables). Son œuvre d’historien tenait donc à une unique phrase de 70 caractères (espaces et appels de note compris), d’apparence narrative et anecdotique, à propos de laquelle il n’est pas exagéré d’affirmer qu’elle n’apporte rien à notre compréhension du sujet qu’il devait initialement traiter (« Le déclassement nobiliaire sous la Révolution française » d’après sa page personnelle en ligne qu’un acte de piratage a rendu inaccessible).

Ses sectateurs prétendent lire dans cette « phrase célibataire », une « forme terminale de valérysme appliquée à l’écriture de l’histoire » : Maronnât « masculinise et arme la marquise à laquelle se refuse Paul Valéry pour en faire une machine de guerre contre le roman national » (citations tirées de la conférence d’ouverture, non publiée, du colloque « Charles Maronnât ou l’appel de la note de bas de page » qui s’est tenu au Grand Vefour à Paris le 25 septembre 2025 et dans lequel je me suis infiltré sous couvert d’une intervention intitulée « D’un valérysme l’autre : Charles Maronnât et Valery Larbaud »). Ses détracteurs préfèrent quant à eux insister sur le coût scandaleux de ses recherches au regard des avancées proposées : Charles Maronnât a bénéficié de quatre années financées (trois années en qualité de doctorant contractuel avec mission d’enseignement dotées d’un salaire de 1 680 euros par mois, avec fluctuation des décimales après la virgule, et une année en qualité de demi-Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche dotée d’un salaire de 1 193 euros par mois, avec fluctuation similaire), sommes auxquelles il faut ajouter le versement (automatique sur demande) d’une demi-prime de recherche (750 euros), ce qui fait un total perçu de plus de 75 546 euros (soit, calculent-ils, 1079,23 euros le caractère, ou seulement 5 euros en comptant l’appareil de notes).

J’affirme que sectateurs et détracteurs se trompent en supposant l’existence d’une œuvre empêchée : par scrupule ou par paresse, Maronnât aurait renoncé à son projet de recherche initial pour ne livrer qu’une phrase, « hapax » ou « aérolithe » pour les uns, foutage de gueule pour les autres. Or, un recoupage obstiné m’a permis d’établir de façon irréfutable que la dimension souterraine de l’œuvre de Maronnât – ses notes de bas de page – renferme non l’exhibition d’une érudition si maniaque qu’elle en devient désespérée ou dérisoire, mais l’affirmation d’une adhésion pleine et entière aux méthodes historiques de la contre-révolution : choix d’un champion oisif (un certain Michau de Montaran, traîneur de sabre violent, royaliste, réactionnaire, déserteur et débauché), goût pour le gore révolutionnaire (l’anecdote du verre de sang), manie du lignage et culte des victimes de la Terreur (rappel du mariage de son champion avec la cousine-germaine de la fille d’un noble guillotiné), haine des sans-culottes (mention inutile du surnom supposé de Stanislas Maillard), haine de Napoléon (un roman du prix Goncourt 1997 qualifié de « buonaparterie »), dénigrement de l’historiographie marxiste (arguties contre l’historien François Gendron), blanchiment des complots royalistes (mots lourds de sens sur « l’insurrection considérée abusivement comme “royaliste” du 13 vendémiaire » ou les « soi-disant “muscadins” »), critique de l’illégitimité des forces républicaines de maintien de l’ordre (il y aurait lieu de « s’honorer » de ne pas « porter l’uniforme bleu » de la garde nationale) défense du port d’arme et de l’autodéfense (fascination pour les armes trompeuses, port du sabre jugé « noble et chevaleresque »), obsession pour l’ancienne aristocratie et ses attributs (regret que son champion se soit « coupé la particule » ), nostalgie médiévaliste (un ancien château n’est pas détruit, il est « aboli » comme une tour nervalienne), etc.

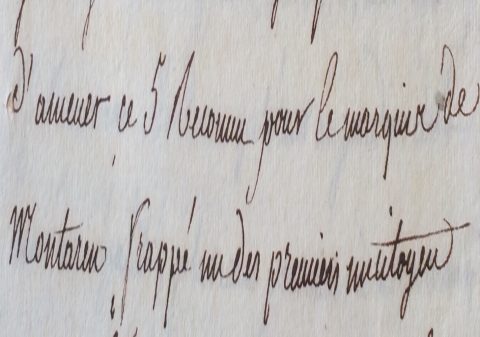

C’est lorsqu’il s’abandonne au providentialisme et au spiritisme que Maronnât expose la nature délirante de sa mission contre-révolutionnaire : le « valérysme » du marquisat n’est qu’un leurre, ce qui justifie le maintien du titre de marquis de son champion, c’est l’apparition de la signature du bourreau Sanson au bas d’un procès-verbal qui dénonce « le marquis de Montaran ». Selon Maronnât, comme Sanson est le bourreau de l’ancienne noblesse, il ne peut dénoncer qu’un authentique marquis pour « inciter le Comité de Sûreté générale à lui offrir un nouveau ci-devant à guillotiner et ainsi étancher sa soif de sang bleu ». Je reproduis en couverture de la thèse de Maronnât un montage avec agrandissement de cette signature supposée afin de prouver son caractère suspect : Maronnât n’a du reste jamais brillé par ses talents de paléographe (les copies de licence et de master que j’ai saisies sont à ce sujet accablantes).

Exposition des symptômes

Le1 marquis2 de Montaran3 entra4 à quatre heures5, une arme6 au côté7.

1. La scène se passe le 3 vendémiaire an IV (25 septembre 1795), le procès-verbal d’interrogatoire est daté du lendemain, 4 vendémiaire an IV (26 septembre 1795).

2. Le bourreau Charles-Henri Sanson (1739-1806) témoigne au Comité de Sûreté générale le 4 vendémiaire qu’il a vu un individu « reconnu pour le marquis de Montaran frapp[er] un des premiers un citoyen avec un b[â]ton en le poursuivant par les ga[l]erie[s] » (déposition de Sanson, Archives nationale (A.N.), F7 F77449, dossier « Michau-Montaran »). Dans le Moniteur du 9 vendémiaire an IV (transcription des débats tenus à la Convention le 5 vendémiaire), Barras (1755-1829) annonce « qu’avant-hier [donc le 3, en fait il s’agit d’« hier », le 4], on a arrêté et traduit au comité de sûreté générale le ci-devant marquis de Montarain [sic], qui avait distribué des cartouches aux jeunes gens », ce à quoi Poultier (le même qui a déposé contre Montaran la veille au Comité de Sûreté générale) ajoute : « Cet homme avait pris le nom de Guillot » (Réimpression de l’Ancien Moniteur, tome XXVI, p. 68). Dans son roman Le Chat botté (une buonaparterie fondée sur un travail d’archives de seconde main), Patrick Rambaud (1946-) fait entrer en littérature ce marquisat puisqu’il écrit que « Le marquis de Montaran avait fait rosser par ses nervis l’inspecteur général de l’armée d’Italie » (page 173 de l’édition du Livre de poche (édition originale : Grasset, 2006)), il s’agit d’une allusion à l’attaque par plusieurs jeunes gens (peut-être commandés par Michau de Montaran) du nommé Sylvain Matheron, présenté comme « inspecteur général provisoire des Armées d’Italie » dans une note manuscrite du 3 vendémiaire dénonçant au Comité de Sûreté générale son agression, mais qui dans sa propre déposition du même jour se dit simplement « employé dans les subsistances militaires », (voir Archives de la Préfecture de police (A.P.P.), AA98 pièces 463 et 464, procès-verbaux du commissaire de section de la Butte des Moulins du 3 vendémiaire an IV (25 septembre 1795)). Patrick Rambaud recopie en fait l’historien François Gendron (« De fait, le marquis de Montaran, un trousseur de jupons de 22 ans, embusqué dans les transports militaires, patrouillait le jardin à la tête d’une quinzaine de jeunes gens et, en fin d’après-midi, faisait assommer à coups de bâton l’Inspecteur général des armées d’Italie » (La Jeunesse dorée. Episodes de la Révolution française, Presses universitaires du Québec, 1979, p. 293). Il est certain que dans sa propre déposition, Edme Charles Michau de Montaran n’a aucun intérêt stratégique à s’honorer d’un titre nobiliaire désormais aboli ou à se présenter comme un ci-devant, donc son propre silence ne prouve rien. N’est-il pas le fils aîné d’une famille de grands serviteurs de la monarchie élevée à la noblesse depuis le XVIIe siècle ? Son père, Jean Jacques Maurille Michau de Montaran (1735-1816) fut sous l’Ancien Régime intendant de commerce, avocat au Parlement, maître des requêtes et seigneur du château (aujourd’hui aboli) de Beaurepaire dans la commune de Lisses (Essonne, 91 090). Une recherche en ligne avec les mots clefs « Michau Montaran marquis » (expérience tentée pour la dernière fois le 17 février 2020) révèle l’existence d’un blason « d’argent à l’aigle éployée de sable becquée et membrée de gueules » surmonté d’une « couronne de marquis » (un cercle monté de quatre fleurons et quatre trèfles en perles placés alternativement) au nom de « Jacques Jean [sic] Maurille » (latinisé en « Jacobi-Joannis-Maurilli ») Michau de Montaran, « Libellorum supplice Magistri, Commercii Prœfecti » (http://www.ex-libris-jacques-laget.fr/fr/catalogue/fiche-exlibris/michau-de-montaran-j.j.m./20744/). Outre que le recueil d’héraldique dont est extraite cette « gravure sur cuivre » n’a pu être identifié, il faut noter le caractère fautif du paratexte qui la décrit : elle est attribué à « Audran (Claude I) », un membre de la célèbre famille de graveurs des Audran, père de Claude Audran II et grand-père de Claude Audran III, qui serait mort en 1675, soit 60 ans avant la naissance de Jean Jacques Maurille Michau de Montaran dont il est supposé avoir représenté le blason (son petit-fils, Claude Audran III, meurt lui en 1734, beaucoup trop tôt pour pouvoir conclure à une simple erreur de numérotation des Audran). Il faut toutefois se garder de trop radicaliser ce doute sur l’aristocratie des Michaud de Montaran, sous peine de donner raison à un certain Delahaye qui dans une lettre adressée le 7 vendémiaire an III (28 septembre 1794) au représentant du peuple Gauthier (Antoine François Gauthier des Orcières, dit « de l’Ain », conventionnel, 1752-1838) n’hésite pas à écrire : « On a dit que c’était un marquis, un émigré, un chouan ; enfin on lui a donné tous les noms du jour alors que dans le fait c’est un bon roturier qui n’a jamais quitté ses foyers, un époux, père de deux enfants, qui a peut-être pu se porter à quelque étourderie que la police seule peut et doit réprimer » à propos du « citoyen Montaran » (sans doute le père, Jean Jacques Maurille, car à cette date le fils n’a ni femme ni enfant), « arrêté un de ces jours au Palais-Égalité » (ce lieu d’arrestation pourrait cependant faire penser au fils qui a coutume d’y traîner son sabre). Enfin, il n’est pas exclu que la mention de ce titre de « marquis de Montaran » soit pour le bourreau Sanson une manière d’inciter le Comité de Sûreté générale à lui offrir un nouveau ci-devant à guillotiner et ainsi étancher sa soif de sang bleu (n’a-t-il pas déjà, le 17 juin 1794, guillotiné le marquis de Sombreuil (1723-1794, maréchal de Camp et gouverneur des Invalides), père de Marie-Maurille de Sombreuil (1768-1823), l’héroïne contre-révolutionnaire qui, pour sauver provisoirement son père et attendrir le sans-culotte Stanislas Maillard (1763-1794, dit « Tape-Dur »), aurait bu un verre du sang dégoutté d’une tête fraîchement tranchée en criant « Vive la Nation », dont Edme Charles Michau de Montaran épousera la cousine germaine, Jeanne Elisabeth, à une date inconnue, mais comprise entre septembre 1795 (date de son arrestation et de son interrogatoire au cours duquel il ne se dit pas marié et précise que son père « désirait qu’il eut quelque chose qui l’occupât afin de rompre des liaisons de femmes qui paraissaient l’inquiéter beaucoup ») et février 1796 (date où ce mariage est dénoncé, [voir note suivante])) ?

3. La graphie même de son nom est l’objet d’une querelle politique autour de son appartenance nobiliaire : lui s’est coupé la particule et signe sa déposition de la graphie roturière « Michau-Montaran » (A.N., F7 F77449, dossier « Michau-Montaran ») tandis que ses dénonciateurs l’appellent « M. de Montaran » (déposition du général de brigade Vachot, Ibid.), « le nommé Montaran » (déposition du « représentant du peuple Poultier » (François-Martin Poultier d’Elmottenon 1753-1826), Ibid.), le « citoyen Montaran » (déposition d’un nommé Rion ou Riou, Ibid.) ou le « marquis de Montaran » (déposition du bourreau Sanson, Ibid.). La graphie « Michaud » qui se trouve dans une dénonciation postérieure contre lui datée du 6 ventôse an IV (25 février 1795, voir A.N., F7 36886) est d’autant moins tentante que la substance cette dénonciation est douteuse : elle affirme que « Michaud de Montaran » s’est « marié depuis peu [voir note précédente] pour pouvoir se soustraire à la réquisition » (militaire : la loi du 23 août 1793, dite « levée en masse », établit la première forme de réquisition personnelle pour une classe d’âge, les jeunes hommes de 18 à 25 ans, or Michau de Montaran aurait alors « 23 ans » (sa date de naissance exacte est inconnue, au contraire de celle de sa mort (1802 sur l’île de Saint-Domingue)) et le recours au mariage est un moyen d’échapper à l’engagement militaire fréquemment dénoncé). La dénonciation qu’il a été « arrêté le 13 vendémiaire comme l’un des chefs des rebelles mais mis depuis en liberté pour je ne sais quelle autorité et n’étant muni d’aucune carte de la section où il fait sa résidence », or le rôle joué par Michau de Montaran dans l’insurrection considérée abusivement comme « royaliste » du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795) au cours de laquelle une partie des sections de Paris a essayé de marcher sur la Convention avant d’être mitraillée par la force armée commandée par Bonaparte est inconnu. François Gendron, dans son « Répertoire alphabétique des insurgés de vendémiaire an IV » donne deux « Michaud » (aucun ne correspond puisqu’ils sont « inspecteur de police » et « président de section »), mais aucun Montaran (Gendron, op. cit., p. 666). Comme ce répertoire considère comme « insurgé » tout individu arrêté dans les jours qui suivent l’insurrection, sans écarter les cas d’arrestations arbitraires ou d’individus relâchés le jour-même faute de charges contre eux, il faut se garder d’en conclure quelque chose, dans un sens (la participation à l’insurrection) ou dans l’autre (l’absence de participation à l’insurrection).

4. Dans les jardins du Palais-Royal, qu’il nomme « jardin Égalité » dans sa déposition pour satisfaire à leur républicanisation (la forme Palais-Égalité est aussi fréquente).

5. D’après son procès-verbal d’interrogatoire, il y est déjà entré le même jour à midi (« Hier trois vendémiaire, à midy [sic], je me suis rendu au jardin Égalité ») avant d’y entrer derechef à quatre heures (« le soir à quatre heures après dîner je me suis rendu au Jardin Égalité »), ce qui laisse entendre qu’il en est sorti entre-temps à une heure et pour un motif inconnus.

6. L’identification du type d’arme porté par Michau de Montaran est capitale pour comprendre les ressorts de sa violence. Les victimes le décrivent à la tête d’un groupe de jeunes gens armés de bâtons ou de sabres : Jean François Arnaud (A.N., F7 477449, dossier « Michau-Montaran ») déclare avoir été « assailli à coups de bâton » par « plusieurs jeunes gens à Paris qui devraient être aux armées », il a entendu dire que « l’un d’eux, petit de taille, cheveux blonds, avait une canne qu’il avait disait-il cassé sur la tête dudit Arnaud […] et qu’il était fâché que le pommeau de sa canne n’eut pas été de plomb » ; François Bucquet (Ibid.) déclare que « quatre ou cinq particuliers lui [s]ont tombé[s] dessus à coups de bâton, l’ont traîné jusque sur les marches de la rue Honoré en le frappant, en lui arrachant les cheveux » ; Sylvain Matheron dit avoir « été couvert d’huées, d’injures, terrassé, assassiné de plusieurs coups de sabres ou de bâtons » (Ibid.). Le témoin François Pivot (Ibid.) déclare avoir « aperçu plusieurs particuliers qui en frappaient un autre à coups de bâton » et avoir « reconnu » Michau de Montaran comme « l’un desdits particuliers qui avaient frappé et qui avait tenu l’autre particulier battu aux cheveux d’une main et frappait [sic] de l’autre ». Le témoin Vachot (Ibid.) déclare avoir « vu M. de Montaran poursuivre un citoyen, après l’avoir atteint, lui [sic] a porté plusieurs coups de bâton ». Le conventionnel Poultier (Ibid.) déclare avoir « revu le même Montaran dans la cour du Carrousel [du Louvre] à la tête de quinze jeunes gens armés », sans préciser de quelles armes. Les violences à coups d’armes « trompeuses » (c’est-à-dire bâtons ou cannes plombés, ferrés, cloutés ou munis d’une lame secrète) sont alors fréquentes dans Paris et s’apparentent souvent à des expéditions menées par les soi-disant « muscadins » de la « jeunesse dorée » pour punir les anciens sans-culottes et terroristes (période dite de la « réaction thermidorienne »). Un mois après les attaques de fin septembre 1795, un arrêté du Comité de Sûreté générale du 11 brumaire an IV (1er novembre 1795) interdit la vente et le port de ces armes trompeuses considérant « que des événements malheureux, arrivés sur plusieurs points de la république, prouvent que des assassinats ont été commis par des hommes armés de cannes à épées et poignards, de bâtons ferrés ou plombés, que dans tous les temps les règlements de police ont interdit l’usage de cette espèce d’armes offensives » (A.N., F73016). Dans sa propre déposition (Ibid.), Michau de Montaran prend la peine de préciser qu’il portait « un sabre à [s]on côté et non un bâton comme l’on le dépose ». Correction surprenante puisque revendiquer face aux autorités le port d’un sabre, arme par nature et arme de guerre, paraît bien plus effronté que de reconnaître le port d’un bâton, arme par destination (sauf s’il est trompeur), même s’il ne va pas jusqu’à affirmer avoir usé d’une quelconque façon de ce sabre. Simple provocation ou rodomontade ? (voir note suivante). Un seul témoin corrobore ses dires : Riou (ou Rion, A.N., F7 477449, dossier « Michau-Montaran ») qui « déclare avoir vu pass[er] près de [lui] le citoyen Montaran avec deux autres jeunes gens à cadenettes [tresses d’origine militaire appréciées des jeunes gens, le port des cheveux long est une réaction au port des cheveux courts par les jacobins], armés comme lui de sabres ». Ajoutons que les témoins qui transportent Jean François Arnaud au bureau du Comité de Sûreté générale après son agression précisent avoir « vu et distingué parmi les assaillants et ceux qui frappaient ledit Arnaud un particulier de grande taille, brun, mince, vêtu d’une redingote brune, ayant un grand sabre de hussard avec un ceinturon vert brodé et autour du corps » (Ibid.), mais rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit de Michau de Montaran. Sur cette question du type d’arme utilisé, la nature contondante des blessures observées sur les victimes ne suffit pas à prouver l’usage d’un bâton ou d’une canne : donner des coups contondants avec la garde ou le plat de la lame d’un sabre est une pratique courante du maintien de l’ordre à la fin du XVIIIe siècle (au même titre que les bourrades données avec la crosse d’un fusil).

7. Michau de Montaran dit porter le sabre « à [s]on côté » sans préciser s’il est dans un fourreau. Porter un sabre au Palais-Royal pourrait être justifié en cas de service au sein de la garde nationale, or lorsqu’il est interrogé au Comité de Sûreté générale après son arrestation, on lui demande « s’il était de garde hier [l’interrogatoire date du 4 vendémiaire] ou commandé par un service extraordinaire », il répond « non » et ajoute « qu’il s’est réuni à la garde nationale pour l’aide à calmer le trouble qui se manifestait ». Il reconnaît ainsi le caractère non conventionnel et même paramilitaire des « patrouilles » auxquelles il se vante de procéder au Palais-Royal : sans être sous l’uniforme il se permet de « dépos[er] au corps de garde » les individus qu’il juge fauteurs de troubles. S’honorer de porter un sabre et non un bâton permet à la fois de contrefaire les patrouilles de la garde nationale (sans porter l’uniforme bleu) et de se parer d’une arme plus noble et chevaleresque.