Mes petites collections particulières - Épisode 7 : Biftons

Depuis une vingtaine d’années, j’achète dans les brocantes ou chez les antiquaires des ensembles de documents ou d’objets qui résultent, pour leurs producteurs initiaux, des pratiques de collecte. La pratique de la collection, largement étudiée par les chercheurs en sciences sociales, est soit fortement valorisée (le collectionneur d’art), soit largement dépréciée (pratique puérile, voire pathologique). Or, il me semble qu’elle traverse non seulement nos savoirs et le monde social mais aussi notre quotidien intime. Ma collection des collections est ainsi anonyme; j'en suis certes désormais le propriétaire mais paradoxalement en en héritant, j’en deviens le conservateur. À moi de les faire vivre. Il me semble qu’Entre-Temps pourrait être le lieu pour le faire. Mon projet est donc de les déplier sur le site, d’en proposer un accrochage qui fera, à terme, récits. Il y a bien sûr l’histoire que raconte chacune de ces collections, son histoire propre aussi mais l’enjeu du travail est de produire le récit d’une histoire de la collection vernaculaire. À travers une série de cas, l’exposition interroge cette pratique par les objets mêmes : collectes collectives ou individuelles, communes ou insolites, professionnelles ou amateurs, brèves ou longues, mises en forme ou simplement conservées.

Il y a au Museo Criminologico, à Rome, un ensemble de collections que j’ai toujours jalousé. Les plus récentes et les plus nombreuses sont constituées par des dizaines de tableaux de maîtres, mais ces toiles n’ont pas été peintes par le célèbre artiste dont la signature est placée au bas de l’œuvre mais par des faussaires pour la plupart anonymes. Cette collection de faux, fruit des saisies douanières et policières, rend plus authentique encore leurs doubles qui sont accrochés dans les autres musées de la ville, à commencer par celui du Vatican, à quelques centaines de mètres. Face à cette collection d’objets, on éprouve une sensation paradoxale : on s’indigne en amateur d’art que des individus aient pu vouloir nous tromper et on admire l’extraordinaire technique des faussaires, qui pour les plus brillants ne se contentent pas d’être des copistes géniaux mais inventent des œuvres inexistantes. Et puis, on aime à imaginer le conservateur du musée choisir chacune des pièces et constituer la collection de faux à partir des saisies. Ce petit musée est en effet une étrange synthèse de la pratique de collectionner.

Sans doute la dimension autoritaire est-elle plus marquée ici qu’ailleurs. Tout ce qui est montré sur ces deux étages a été saisi : les armes des bandits sardes, les images et revues licencieuses, les tracts et pamphlets anarchistes. Un policier, un médecin ou encore un anthropologue ont dépossédé des sujets de ce qui était parfois pour eux le plus précieux, avant qu’il soit placé dans une vitrine. Le collectionneur dépouille « avec de bonnes raisons » ses victimes à l’image des fragments de peau humaine qui ont été découpés sur des cadavres pour conserver le tatouage qui y figurait. C’est au nom de la science, au nom aussi de la conservation d’artefacts d’arts populaires que l’on a mutilé des cadavres.

J’ai moi aussi une petite collection de saisies que j’ai pratiquée alors que j’occupais les fonctions de père de famille. Je n’en suis pas fier. Elle est le résultat d’une opération plus « tordue » que celle d’une autre collection « honteuse » que j’ai et dont je parlerai sans doute un jour, celle des archives que j’ai volées, volées à des institutions peu soucieuses de leurs traces, à commencer par ma famille. Pendant plusieurs mois, j’ai demandé à ma fille cadette — qu’est-ce qu’une demande d’un père si ce n’est un ordre ? — de collecter auprès de ses petites camarades — elles devaient être en classe de CE2 — les billets qu’elles s’échangeaient en cachette de leur professeur.e pendant la classe. La moisson a dépassé mes prévisions et en quelques semaines ma fille m’a rapporté une centaine de ces petits mots rédigés avec peur et transmis dans l’inquiétude de la sanction.

Disons un mot de ma motivation qui ne justifie en rien ce qui m’apparaît aujourd’hui comme une véritable manipulation aux implications multiples. Depuis trente ans, je cours les fonds d’archives avec l’espoir de tomber un jour sur les fameux « biftons » que s’échangeaient les détenu.e.s dans les prisons françaises. Ces billets sont introuvables, d’une part en raison de leur support très fragiles, souvent du papier à cigarette, d’autre part car la plupart n’étaient pas saisis et étaient détruits, avalés souvent, par leurs auteurs et enfin parce que ces écrits sans importance, sauf quand ils furent tracés par des illustres prisonniers, n’ont pas été conservés. Inscriptions plus éphémères que les graffitis, ces « biftons » sont une impossible archive.

Lorsqu’un soir, je découvris par hasard, et non lors d’une fouille minutieuse du cartable de ma fille, au fond de celui-ci un petit morceau de papier sur lequel avaient été écrits les mots : « Tu peux me passer ton stylo rouge », j’ai immédiatement entrevu la potentielle collection de « biftons » d’individus placés dans une institution « disciplinaire », à savoir les écolières et écoliers de la classe de ma chère enfant. J’ai convoqué cette dernière pour un entretien des plus sérieux afin de lui faire part bien sûr de mon désaccord « de principe » quant à ces pratiques d’écriture illégale — sa mère était enseignante et évoquait régulièrement, non sans un sourire certes, la saisie d’un téléphone portable qui venait nourrir sa collection dans son casier de salle des profs. Puis, je lui ai fait part de mon intérêt pour ces petits billets. Elle comprit tout de suite, elle m’accompagnait parfois en brocante ou faire les poubelles. Elle ne demanda aucune rémunération ni pour elle, ni pour ses complices…

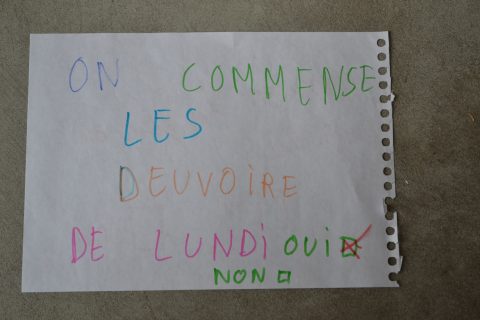

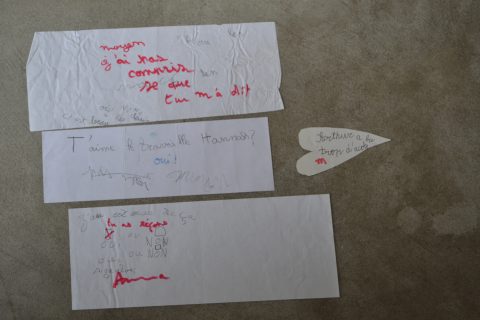

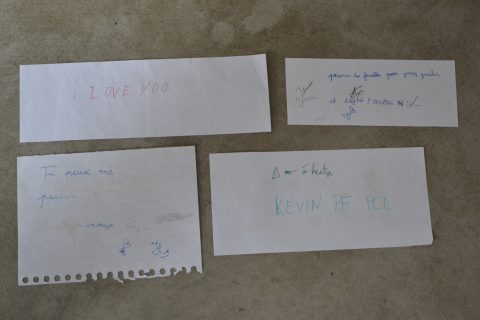

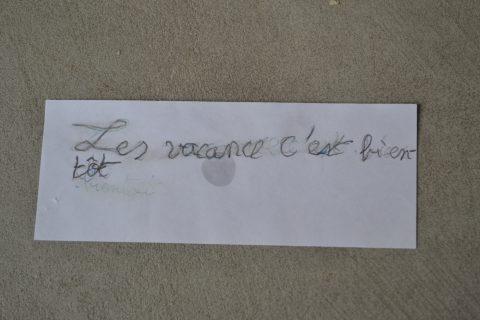

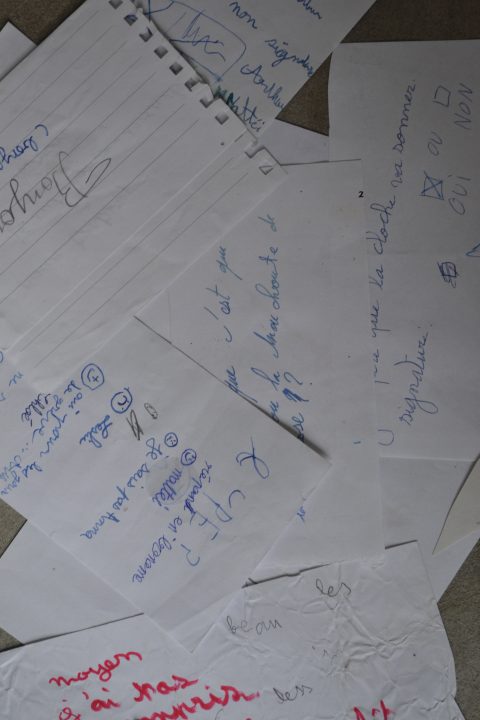

Car si la première semaine, ma fille me rapporta des « CHUT / Toi même » témoignant d’une forme de « discipline » parallèle à celle instaurée par l’enseignant, si les initiales des auteurs des billets furent de plus en plus nombreuses — mon hypothèse d’une pratique d’écriture genrée tomba à l’eau lorsque apparurent les prénoms de Kevin et d’Hector —, s’il y eut des questions ouvertes telles que « Vous pensez que c’est qui le chouchou ou la chouchoute de la maitresse ? » — qui m’informèrent sur l’existence de grands débats internes à cette classe de primaire —, si certains mots étaient de véritables aveux de découragement « J’ai la flême de fères mes devoir. Anna » — qui m’obligèrent à regarder de plus près le cahier de texte de ma fille, dès la deuxième semaine, mon informatrice décida de mettre ses petit.e.s camarades au parfum et de ne plus seulement se contenter de collecter les écrits échangés mais de le leur faire produire en nombre afin de satisfaire mes appétits de collectionneur.

La troisième semaine, les acquisitions perdirent de leur « naïveté » ; le format du support, plus grand, les couleurs des feutres utilisés, le soin porté à la graphie, jusqu’à la nature même des messages, tout m’indiqua que lors de l’étude, cette heure passée à faire les devoirs, ma fille et ses camarades produisaient à la chaîne de vrais faux biftons d’écoliers du milieu des années 2000.

Je conserve aujourd’hui cette drôle de collection qui me laissa croire quelques semaines que soudain j’allais, grâce à ma position d’autorité, pouvoir collecter ce qui était produit « en secret ». Quel est au juste son objet ? L’enfance certes, les écritures éphémères peut-être mais plus encore le goût de la collection, cette drôle de pratique qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes.