Le chant des accusées : du procès verbal au verbe chanté. 1 : "Je mourrai innocente"

Commande de l’Académie du festival d’Aix-en-Provence, Le chant des accusées, cycle de mélodies d’Arthur Lavandier, est composé d’après des archives de procès de femmes jugées en la chambre criminelle du parlement de Paris au XVIIe siècle. Il est l’aboutissement d’une réflexion historienne, textuelle et artistique menée par le compositeur en collaboration avec Aurélien Peter, doctorant en histoire moderne. Pour Entre-Temps, tous deux reviennent sur cette expérience partagée, sur les réflexions et les questionnements qu’elle a suscités chez eux et par rapport à leurs pratiques respectives.

« Je mourrai innocente » – Aurélien Peter

« Je mourrai innocente » chante la soprano Julie Fuchs au-dessus de sourds accords joués au piano par Alphonse Cemin, un soir de juillet 2019 dans la cour de l’hôtel particulier Maynier d’Oppède, à Aix-en-Provence. Julie vient de faire entendre la voix de Jeanne Patard, femme veuve accusée de sorcellerie. Celle-ci a été jugée en appel le 11 août 1604 par les conseillers du parlement de Paris, qui ont confirmé la sentence de première instance : Jeanne Patard doit être « pendue et estranglée » ; puis son corps, réduit en cendres. Ainsi s’est terminée la dernière mélodie du cycle Le chant des accusées, composé d’après des archives de procès de femmes jugées en la chambre criminelle du parlement de Paris au xviie siècle[1].

« Je mourrai innocente ». Ces trois mots énoncés d’un ton monocorde – un si bémol six fois répété – concluent l’œuvre. Ils ont distinctement résonné lors du concert sur les murs d’un hôtel particulier où vécut une famille de présidents du parlement de Provence ; mémoire d’un lieu qui n’est pas sans amplifier la profondeur du chant. Ces mots ne terminent pourtant aucun des procès-verbaux qui concernent Jeanne Patard. Certes, celle-ci exprime son innocence tout au long des interrogatoires… enfin presque. Le dernier interrogatoire, juste avant l’exécution capitale le 13 août 1604, débute par une suite de dénégations au milieu desquelles apparaît furtivement l’évocation, au style indirect, d’une mort injuste : « a dict que tout ce qu’elle a dict au proces a esté par force & qu’elle mouroit innocente de tout cela & n’en scavoit aulcune chose […]. » Mais, retournement de situation, Jeanne Patard confesse finalement le crime pour lequel elle est condamnée et raconte que : « Estant au sabat se prandoient tous par les mains, disant : “diable, diable, foudre, foudre, tempeste”, & alors aparoist le diable en forme d’homme noir ». Voilà la réponse que cherchait à obtenir Mathieu Drouet, l’un des deux principaux commis au greffe criminel, qui a conduit l’interrogatoire ; voilà les derniers mots de l’accusée que Drouet a choisi de conserver sur la feuille en papier chiffon du procès-verbal.

« Je mourrai innocente » ; cette phrase conclut la mélodie. Le titre de celle-ci, Diable diable diable foudre foudre tempête, met plutôt en avant dans un seul souffle la confession de l’accusée. Au cours du chant en lui-même, l’expression désabusée de l’innocence se mêle au spectacle étrange, violent, terrifiant, de la sorcellerie avouée – ou imaginée – et l’interrompt sans cesse. Le scénario du chant dévie donc de l’ordre que la justice avait imposé au discours de l’accusée. Là où les archives judiciaires distinguent des temps dans ce discours (le souvenir d’une confession en première instance qui aurait été soutirée par la force ; le temps de la dénégation face aux officiers du Parlement ; puis le temps final de l’aveu), l’œuvre musicale brouille cette progression et ces ruptures.

Est-elle morte innocente, Jeanne Patard ? Cette question ne peut provoquer une réponse évidente. Confession, il y a eu. Certes. Mais s’agit-il d’une réelle confession, de l’expression de la panique de la condamnée ou du fait qu’elle se conforme, lasse, à ce qu’on attend d’elle : être une sorcière ? Par ailleurs, ce genre de procès pour sorcellerie tend à nous apparaître immédiatement inacceptable aujourd’hui, tant notre rapport au merveilleux s’est transformé ; tant cette condamnation met en évidence la situation d’une femme que son entourage puis le personnel judiciaire ont radicalement mise à l’écart de la société, jusqu’à la mort. La mélodie, dans laquelle s’enchevêtrent les discours de l’innocence et de l’aveu passés au style direct, insiste sur le trouble que produit en nous la lecture des archives judiciaires de l’époque moderne. Les logiques documentaires et les ressorts socio-anthropologiques de ces objets administratifs et textuels nous sont désormais bien étrangers.

L’élaboration et la composition du cycle de mélodies Le chant des accusées nous ont permis de nous pencher sur les archives judiciaires et sur les paroles de femmes qu’elles contiennent, en faisant dialoguer puis en mêlant l’analyse historienne et le geste artistique. Nous n’avons cependant pas voulu faire la moyenne des deux, ni donner à entendre une synthèse musicale des paroles féminines prises par la justice de l’époque moderne. Aucune reconstitution ne le permettrait, d’autant plus que les interrogatoires, écrits par des hommes, ne peuvent révéler qu’un écho déformé des paroles féminines qu’ils retiennent.

Nous avons eu à cœur, en revanche, de creuser la dimension artistique de notre rapport à l’archive judiciaire, d’évoquer les émotions que provoque en nous la lecture de ces archives produites par des hommes face à des cas féminins. La transcription de ces émotions dans le produit habituel de la recherche historique reste toujours délicate. Une explicitation développée peut vite y apparaître maladroite ; mais la mise sous silence, aussi, car les réactions face aux manuscrits font partie de la « vie de laboratoire » de l’historien et de l’historienne qui travaillent sur ces matériaux. La mise en musique des archives a permis de se défaire de cette tension interne au travail historien qu’a si justement résumée Arlette Farge, entre « la passion de recueillir [l’archive] toute entière, de la donner à lire toute, de jouer avec son côté spectaculaire et son côté illimité, et la raison qui exige qu’elle soit finalement questionnée pour prendre sens[2] ».

Genèse du projet – Arthur Lavandier

Lorsque l’Académie du festival d’Aix-en-Provence m’a approché pour écrire un cycle de mélodies pour Julie Fuchs et Alphonse Cemin, ma réaction a été double : d’abord une joie profonde d’avoir la chance de composer pour de tels interprètes et pour une telle institution, et puis une crainte certaine venant, elle, de ce que cela veut dire d’écrire une telle œuvre aujourd’hui.

Parce qu’écrire un cycle de mélodies dans cette première moitié de xxie siècle, c’est non seulement prendre le risque de se placer dans la continuité d’une suite gigantesque de chefs-d’œuvre écrits par les plus grands compositeurs, mais c’est aussi prendre un autre risque : celui de renier le passé proche en se soumettant à un genre qu’il avait fallu faire disparaître. En effet, la mélodie, équivalent français du Lied, qui allie la voix chantée au piano, est à sa manière le paroxysme de la musique classique comme genre bourgeois, championne de la musique de salon qui n’avait plus sa place dans la création, et ce à juste titre, pour les compositeurs d’après la Seconde Guerre mondiale.

D’autre part, composer un cycle de mélodies me mettait face à deux problématiques essentielles et difficiles, encore une fois liées à notre époque et à mon parcours de compositeur : l’écriture pour le piano et le choix du texte.

Même si mon langage musical est très certainement teinté des musiques du passé, et ce de manière tout à fait assumée (mais aucunement militante, uniquement sensible), il se développe aussi selon trois axes forts. Tout d’abord, la recherche du « presque-naturel-mais-pas-vraiment » dans les lignes vocales, c’est-à-dire l’endroit rythmique, mélodique et prosodique du chant que l’on a l’impression de reconnaître mais sans pouvoir exactement dire pourquoi (j’ai eu la chance d’écrire plusieurs opéras, d’où la présence centrale de cette réflexion dans mon travail). Ensuite l’intérêt pour les « textures » orchestrales complexes, ou le plaisir du grand mélange, comme un peintre cherche une nouvelle couleur ou un parfumeur une nouvelle fragrance, et qui s’exprime principalement à travers des œuvres pour orchestre ou pour ensemble, et donc pour de nombreux instruments jouant en même temps. Pour finir, l’écriture « micro-tonale », qui utilise des notes se logeant à l’intérieur du demi-ton, et qui permet des intervalles hors du tempérament égal (qui définit la musique dite « juste » en Occident, auquel notre oreille est habituée).

Parmi ces trois axes, un seul s’allie naturellement au fait de composer des mélodies, celui de l’écriture vocale. Alors, bien sûr, s’il est possible de créer des « timbres » variés au piano, et s’il est aussi possible de le désaccorder pour obtenir des intervalles « micro-tonaux », il me fallait tout de même trouver une manière de me connecter musicalement au genre. Finalement, c’est le choix du texte qui me l’a permis.

Je ne pense pas qu’il y ait de réponse absolue à la question du choix du texte pour une œuvre musicale. Poème ou pas, ancien ou récent, voire créé pour l’occasion, dans une langue ou une autre, narratif, descriptif, abstrait, absurde, tout est permis tant que l’entreprise crée de l’émotion.

Dans le cas de notre création, Julie voulait que toutes les pièces qu’elle chanterait dans son récital aient derrière leurs textes une autrice. Après quelques recherches du côté de la littérature et de la poésie, je me suis souvenu d’une discussion que j’avais eue avec Aurélien sur la condamnation des femmes accusées de faux témoignage au xviie siècle en France. C’est comme ça que l’idée m’est venue de convier au projet non pas des textes écrits par des femmes mais des mots, des paroles qui furent il y a longtemps prononcées par des femmes.

C’était certes une licence par rapport à la volonté de départ, puisque ces mots ont tous été transcrits sur le papier par des hommes, mais la force potentielle de l’idée, l’excitation et l’émotion profonde, presque vertigineuse, qu’offrait le fait de faire résonner quelques siècles plus tard ces phrases parfois déchirantes, parfois drôles, tranchantes, bizarres, terribles, de rendre les archives vivantes, comme un reflet lointain du monde, sûrement déformé mais tout de même palpable, et de faire vibrer physiquement, véritablement, ce fil presque invisible qui nous lie à notre passé, tout cela fut accueilli avec un enthousiasme tel qu’il nous parut impossible d’aller chercher ailleurs.

Ce n’était pas la première fois que je mettais un témoignage en musique. Mon petit opéra Bobba (« grand-mère », en yiddish) utilisait comme livret des extraits des mémoires de la grand-mère d’un ami, qui raconte son enfance au sein d’un stettle, un village juif en Lituanie. Ma pièce Le Périple d’Hannon, pour ténor et orchestre, avait comme texte les restes (présupposés) d’un journal de bord du plus grand navigateur et explorateur carthaginois.

Le rapport à la mémoire, au temps disparu, est, je pense, inhérent à la musique classique occidentale écrite, du fait de la présence obligatoire de l’interprétation pour la faire exister au monde. Comme le devin fait parler la voix des disparus par sa bouche, l’interprète fait sonner la musique des anciens par son instrument. Dans une cérémonie spirituelle comme dans un concert, le lien actif vers le passé est essentiel.

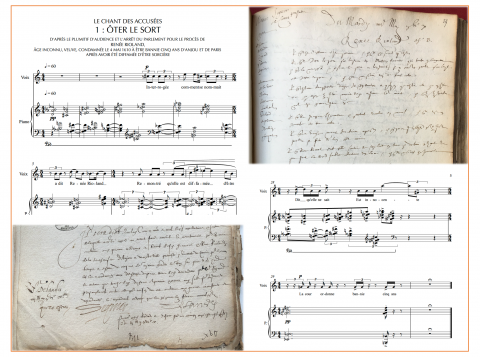

Le Chant des accusées pour voix aiguë et piano d’Arthur Lavandier

D’après les archives de procès de femmes jugées en la chambre criminelle du parlement de Paris au XVIIe siècle

1. Ôter le sort

2. Le mal d’enfant

3. Barbe Bataille

4. Pendue et étranglée

5. De la messe au bordel, il n’y a qu’un pas

6. Diable diable diable foudre foudre tempête

—

[1] Ces archives ont été extraites du fonds du parlement de Paris, conservé aux Archives nationales (série X). Parmi celles de la sous-série criminelle, nous nous sommes intéressés aux plumitifs d’audience, aux procès-verbaux de question et d’exécution, aux minutes d’arrêts de jugement.

[2] Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Éd. du Seuil, 1997 (id., 1989), p. 22.