Washington en Somme. Ép. 1 : Traces américaines, entre baraquements et tranchées

En avril 2025, Louis Teyssedou, professeur de lettres-histoire-géographie en lycée professionnel à Amiens, et ses élèves traverseront l'Atlantique, jusqu'à Washington DC. Dans leurs valises, ils emporteront le matériel d'une exposition sur ceux qui avaient traversé l'océan dans l'autre sens durant la première moitié du XXe siècle, sur la présence américaine dans la Somme entre 1918 et 1958. Pour Entre-Temps, Louis Teyssedou détaille les avancées de ce projet, au fil de l'eau (qu'elle soit de l'Atlantique ou de la Somme). Pour commencer, les inspirations : entre reprise de précédents projets et une curieuse visite dans le village de Cantigny.

« Washington en Somme » est un travail de mise en mémoire qu’une classe de Terminale Bac pro « Accompagnement soins et services à la personne » du lycée Édouard-Gand (Amiens) est en train de réaliser cette année (2024-2025). Ce projet pédagogique montrera l’évolution du lien entre les Américains et la population locale entre 1918 et 1958 grâce à une exposition et à une émission de webradio. Grâce au soutien de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG) et l’académie d’Amiens, il va permettre également à des élèves de partir à Washington DC pour rencontrer les acteurs de cette histoire partagée.

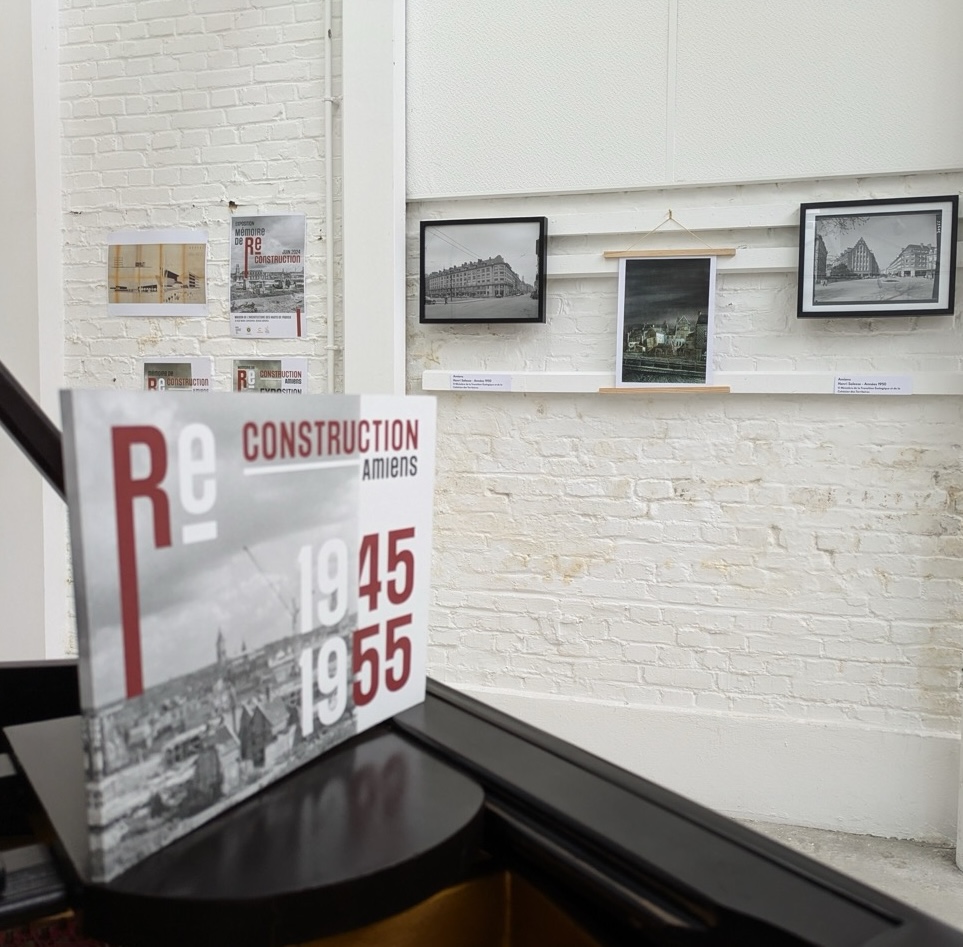

Il prolonge deux autres projets : l’un, « Mémoire[s] de Reconstruction », mené par la même classe lors de la précédente année scolaire, et un projet plus ancien, relatif au patrimoine local amiénois (« De Cosserat tu causeras »), qui ont tous deux mis en évidence les traces architecturales de la présence américaine dans Amiens, et s’appuie sur une série de découvertes effectuées dans le village de Cantigny.

« Mémoire[s] de Reconstruction » : Henri Salesse et Eleanor Roosevelt

Chaque année, les élèves de la filière du soin d’Édouard-Gand doivent réaliser des périodes de stage dans le cadre de leur formation. En classe de Seconde, ils doivent apprendre à accompagner les jeunes enfants dans des structures telles que des crèches ou des écoles maternelles. En classe de Première, ces mêmes élèves doivent apprendre à accompagner les personnes âgées dans des structures telles que les services hospitaliers de gériatrie ou des maisons de retraite.

La figure de la personne âgée suscite parfois une certaine crainte chez l’élève. L’année dernière, en 2023-2024, ma collègue Catherine Bacquet, professeure de sciences médico-sociales du lycée, et moi-même avons donc décidé de mener un projet pédagogique qui allait permettre aux élèves de rencontrer des personnes âgées de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) voisin, en amont des périodes de stage.

Nous avons orienté le projet autour de la seconde reconstruction de la ville d’Amiens. Décidée dès 1940, elle se met en place à la Libération pour réellement commencer en 1948 et se terminer dans les années 1960. Cette période tient une place importante dans la mémoire locale et définit aujourd’hui une grande partie du paysage urbain amiénois. Le territoire scolaire des élèves est celui de la reconstruction : leur lycée (et donc leur cité scolaire) et son environnement ont été façonnés à ce moment, un moment dont les résidents de l’EHPAD ont été les témoins.

Pour accrocher les souvenirs des résidents et initier les échanges, les élèves ont apporté avec eux des photographies, et notamment des clichés d’Henri Salesse. Photographe missionné par le ministère de la Reconstruction et de l’urbanisme dans les années 1950, il a réalisé plus de 300 photographies d’Amiens qui couvrent une période comprise entre 1952 et 1959. Plusieurs d’entre-elles font voir les nombreux baraquements américains qui persillaient alors la ville de l’après Seconde Guerre mondiale, avant d’être peu à peu détruits à partir de la fin des années 1950.

Les élèves ont rencontré les personnes âgées à plusieurs reprises. Grâce aux photographies, ils ont pu collecter leurs souvenirs et ainsi comprendre la vie quotidienne lors de cette période. Devant la richesse de ces échanges, nous avons décidé d’en faire une exposition. Et comme toute exposition possède son catalogue… Nous, les élèves et moi, avons décidé de l’écrire. Pour sa mise en page, nous avons collaboré avec les étudiantes du diplôme national des métiers d’arts et du design (DN MADE) mention Patrimoine du lycée Branly, qui, dans le cadre de leur formation, doivent créer des supports graphiques. Encadrées par Philippe Merlot, leur professeur d’arts appliqués, les étudiantes ont fait des propositions que nous avons approuvées.

Dans le cadre de l’exposition, les élèves du lycée Édouard-Gand ont également évoqué la visite d’Eleanor Roosevelt à Amiens en 1948. Nommée déléguée de l’O.N.U. par le président Truman, Eleanor Roosevelt était venue en novembre 1948 visiter la capitale picarde en reconstruction. Accompagnée du ministre Eugène Claudius-Petit, elle fit un discours dans le hall d’un des Immeubles sans affectation immédiate (ISAI) du boulevard Faidherbe. Elle fut marquée par cette visite qu’elle relata dans un article publié dans les colonnes du Monde et dans son autobiographie. Grâce à ces archives, que les élèves ont traduites et exposées, l’importance de la figure d’Eleanor Roosevelt dans la mémoire collective des habitants de la ville est peu à peu réapparue.

L’exposition s’est tenue en juin 2024 à la Maison de l’architecture des Hauts-de-France et a permis aux élèves d’assister à la cérémonie officielle des 80 ans du Débarquement en Normandie.

Pendant les vacances d’été, alors que je réfléchissais aux projets que nous pourrions entreprendre avec ces mêmes élèves pour leur année de Terminale, l’idée d’aller rencontrer la petite-fille d’Eleanor Roosevelt est née. Et si nous lui remettions en mains propres le catalogue de l’exposition ?

Le chemin du projet était tout tracé : il se ferait le long des traces architecturales de la présence américaine à Amiens. Celles qui ont surgit à la fin de la Seconde Guerre mondiale étaient visibles dans les photographies de Henri Salesse, et j’en avais déjà croisé d’autres, plus anciennes, lors d’un précédent projet au lycée Édouard-Gand : « De Cosserat tu causeras ».

« De Cosserat tu causeras » : les infrastructures de la Red Cross en mouvement

En 2021, d’autres élèves de la filière avaient écrit un livre sur la friche industrielle Cosserat, grâce au fonds d’archives de l’entreprise conservé aux archives départementales de la Somme. À partir de là, nous avions monté l’exposition Cosserat, une mémoire pour demain, qui liait les travaux des étudiants de l’UFR d’Arts de l’université Picardie Jules Verne et des élèves de deux lycées professionnels amiénois. Ce projet avait donné lieu à une série d’articles dans Entre-Temps.

L’usine Cosserat, bâtie en 1857, est aujourd’hui riche de trois hectares de bâtiments. Parmi eux, on compte deux baraquements en bois : le centre médico-social et le magasin de l’usine. Passés plus ou moins inaperçus, ils témoignent pourtant de la présence américaine à Amiens pendant la Première Guerre mondiale. En effet, Maurice Cosserat, le patron de cette entreprise, qui avait transformé son patronage en hôpital militaire bénévole dès septembre 1914, avait tissé des liens forts avec Floyd Van Keuren, le district manager de l’American Red Cross à Amiens. Une fois la guerre terminée, vers 1919-1920, l’entreprise Cosserat avait récupéré les baraquements que l’American Red Cross installés en centre-ville pendant la guerre pour les reconstruire et les réutiliser dans l’enceinte de l’usine.

« Washington en Somme » : autour de Cantigny

Les précédents projets pédagogiques permettaient donc de fixer les bornes chronologiques du projet Washington en Somme (1918-1958), des baraquements de la Première Guerre mondiale à ceux construits dans les suites de la Seconde.

Pour donner plus de corps au projet, je me suis appuyé sur une découverte pour le moins insolite, hors d’Amiens. En 2022, François Bergez, directeur de l’agence Somme Tourisme, m’a fait visiter le village de Cantigny. Ce petit village de la Somme qui se situe entre Montdidier et Ailly-sur-Noye est un haut lieu de la mémoire combattante américaine, connu outre-Atlantique, mais beaucoup moins en France. Le 28 mai 1918, des soldats du 28e régiment 1ère division américaine se sont élancés à l’assaut de ce village, appuyé par les chars français. Après quelques revers sur le front est, les Américains ont pu prouver ici leur valeur au combat et ont pris le village, faisant 250 prisonniers et résistant trois jours durant à la contre-offensive allemande.

En me faisant voir les trois monuments américains du village, François Bergez m’a confié qu’une des maisons de Cantigny avait une cave avec des graffitis de soldats américains.

Cette maison est accessible depuis quelques mois. Elle a été rachetée et rénovée. Le propriétaire, conscient de la valeur de ce patrimoine, protège les graffitis.

En discutant avec le propriétaire et les habitants, j’ai compris qu’une collection d’objets ayant appartenu aux soldats américains en cantonnement à Cantigny existait également toujours. Elle comprend des armes, un uniforme, le drapeau américain et des archives papier. De même, les tranchées allemandes et américaines de la bataille sont toujours visibles dans les bois. Toutes ces traces matérielles et documentaires n’ont fait l’objet d’aucune valorisation patrimoniale coordonnée pour l’instant.

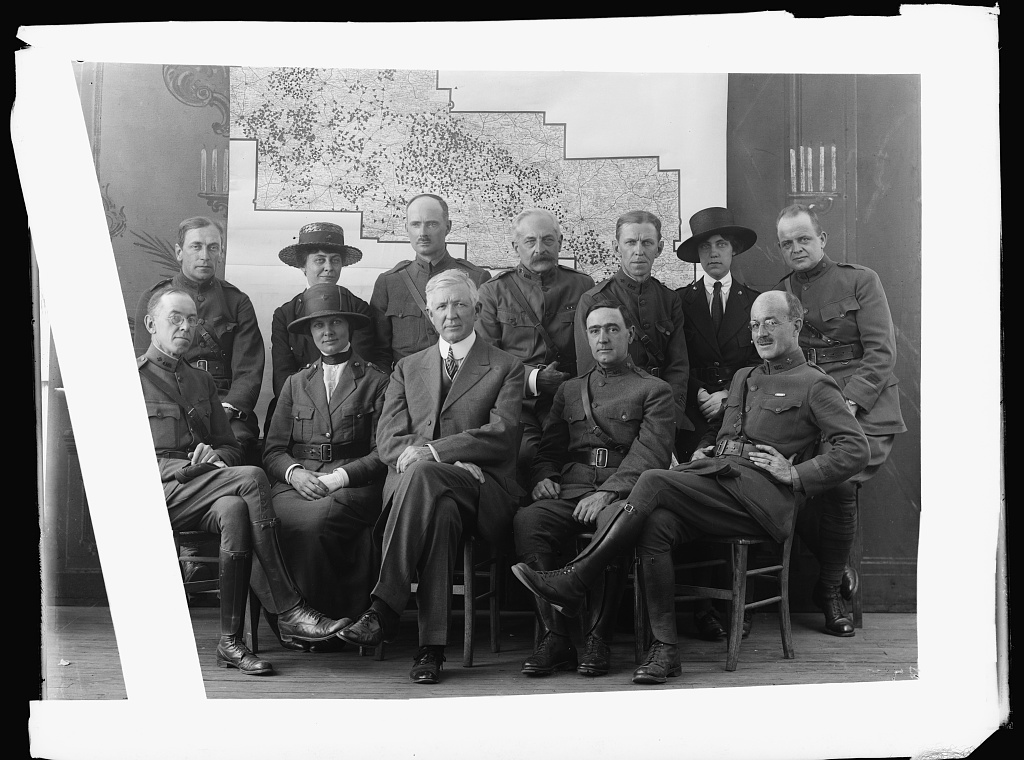

La victoire de Cantigny met également en lumière les liens entre le corps expéditionnaire américain et l’armée française. Autorisée à tenter une offensive locale à Cantigny, l’armée américaine n’était pas seule à monter à l’offensive (Cochet, F., « 1917-1918 : les soldats américains aux regards des militaires et des civils français », dans I. Davion, F. Dessberg, & C. Malis (éds.), Les Européens et la guerre (1‑). Éditions de la Sorbonne, 2013). Les chars Schneider français ont soutenu l’attaque des Sammies, et des officiers français étaient présents, tels Aldebert de Chambrun, petit-fils du marquis de La Fayette et attaché militaire du général Pershing, ou encore Jean Hugo, arrière-petit-fils de Victor Hugo. Traducteur du major Marshall, Jean Hugo évoque dans son autobiographie les combats du 28 mai 1918 à Cantigny et une cave (qui pourrait bien être la cave où se situent les graffitis retrouvés) :

Nous étions redescendus pour quatre ou cinq jours dans nos cantonnements ; le pommier du Japon avait perdu ses fleurs ; j’avais la fièvre, la grippe des gaz toxiques et je “crachais vert”.

Enfin le 27 mai, nous montâmes pour de bon. Le 28 à l’aube, le bataillon prit ses positions de départ au bois de Saint-Éloi.

Près de nous, une compagnie était massée dans une carrière : un obus tomba en pleine chair humaine, tuant et blessant plusieurs hommes. On se dit : “ Ça commence bien”.

L’heure H arriva. Nous sortîmes du bois derrière les premières vagues d’assaut ; le commandant avait tiré son revolver ; je tenais à la main ma petite canne d’épine. Des avions d’accompagnement volaient bas au-dessus de nous; des porteurs de lance-flammes et des chars français nous dépassaient. Les Américains, armés jusqu’aux dents, couraient à l’attaque avec entrain.

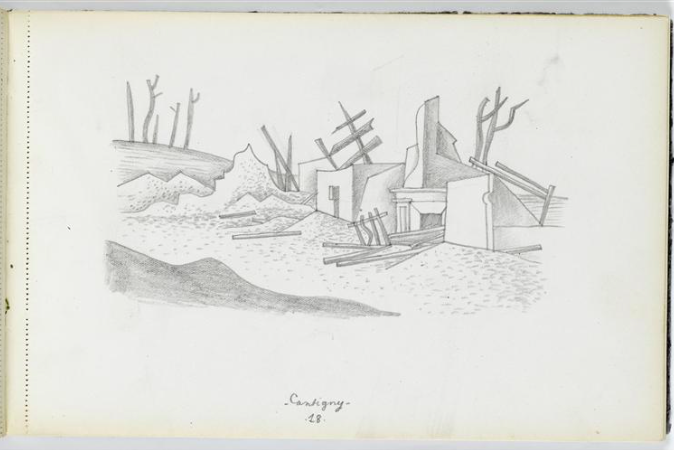

Ils atteignirent vite les objectifs et prirent le village qui n’était plus qu’un tas de poussière blanche. Le commandant s’établit aux lisières dans la cave d’une maison rasée.

Jean Hugo, Le regard de la mémoire, Actes Sud, 1983, p. 90.

Cette attaque conjointement menée par les Américains et les Français a été documentée par les photographes de la Section photographique et cinématographique des Armées. Le soir de la victoire de Cantigny, les hommes de la Section photographique se voient remettre la Croix de Guerre. Des dessins de Jean Hugo existent aussi et témoignent de la violence des combats.

Les traces de la bataille de Cantigny permettront aux élèves de comprendre les enjeux de représentation entre les deux armées. Les graffitis, la collection d’objets, les restes de tranchées sont autant d’objets d’étude inédits pour eux, tant par leur nature que par leur cadre de conservation. Entre Amiens et Cantigny, allant et venant de tranchées en baraquements, il y avait là tout le matériau pour mettre en place avec les élèves la réflexion et le travail d’exposition de la mémoire de la présence américaine dans la Somme.

[NDLR : La suite du projet dans un prochain épisode…]