Prix de la bande dessinée historique : entretien avec Paul Chopelin

Chaque année, depuis 2004, lors des Rendez-vous de l’histoire de Blois, est remis le prix Cheverny de la bande dessinée historique. Cette année, le jury, présidé par Pascal Ory, était composé de Sylvain Gache de l’association blésoise BD Boum, du lauréat du prix 2018, Pascal Rabaté, et des historien.ne.s Jean-Noël Jeanneney, Pauline Ducret, Tristan Martine et, pour la première fois cette année, Paul Chopelin, maître de conférence en histoire moderne à l’université Lyon 3. Nous l’avons rencontré lors des derniers Rendez-vous de l’histoire. Il revient sur ce nouveau rôle qu’il a endossé cette année, de la lecture des œuvres sélectionnées à la délibération finale. Cette rencontre prolonge la réflexion qu’Entre-Temps mène sur cette forme singulière d’écriture visuelle de l’histoire qu’est la bande dessinée historique, à laquelle nous avons déjà consacré différents articles.

Pauline Guillemet : Lors des derniers Rendez-vous de l’histoire de Blois, qui ont eu lieu du 9 au 13 octobre, a été remis le prix Cheverny pour la bande dessinée historique 2019. On sait que vous avez eu, cette année, à délibérer entre 68 albums. Comment est faite cette première sélection ? Avez-vous été surpris de ne pas y trouver certaines œuvres ? Diriez-vous qu’il y a des albums qui font l’objet d’une forme de censure de la part des éditeurs pour ce prix ?

Paul Chopelin : Il appartient aux éditeurs d’envoyer les albums qu’ils souhaitent voir concourir. Ceux-ci doivent répondre aux critères de sélection du prix (article 4 du règlement) : « La qualité du scénario et dessin, ainsi que le sérieux de la reconstitution historique – de la Préhistoire au Temps présent – constituent les principaux critères de sélection ». Au regard de ce qui nous a été envoyé, il est difficile d’établir une cohérence d’ensemble dans le choix des éditeurs, qui suivent leurs propres logiques promotionnelles. Pour vous donner un cas concret, j’ai été surpris, dans un premier temps, de constater que, parmi les « mastodontes » du 9e art, Casterman n’a pas fait concourir le très beau 3e volume de la série Moi, René Tardi, de Jacques Tardi, racontant le retour de captivité de son père après la Seconde Guerre mondiale. Cet éditeur a plutôt mis en avant de jeunes auteurs, dont l’œuvre mérite, à juste titre, d’être promue, davantage que celle d’un auteur à la réputation bien établie. En revanche, d’autres éditeurs ont fait concourir des célébrités, comme François Bourgeon (Delcourt) ou André Julliard (Dargaud). Il faut également compter avec le problème insoluble du paramètre du genre de la BD historique, avec des albums que des éditeurs ont pu estimer moins « historiques » que d’autres et qu’ils n’ont donc pas soumis au concours. La question se pose, par exemple, avec acuité pour le genre du Western. Pour les auteurs et les éditeurs, même si l’histoire se passe au XIXe siècle, dans un décor qui peut être minutieusement reconstitué, c’est un genre distinct de la BD historique car les personnages et les situations sont imaginaires. Or, beaucoup de BD historiques mettent en scène des personnages et des situations imaginaires dans un contexte réaliste ! Une BD Western, dont la trame narrative est organisée autour d’un phénomène historiquement attesté, aurait toute sa place dans la sélection du prix.

La mention « sérieux de la reconstitution » dans le règlement peut également décourager, alors que le terme est, fort heureusement, pris dans un sens très large par le jury. Il est possible, bien sûr, d’apprécier l’exactitude de la reconstitution des tenues vestimentaires d’une époque, mais bien d’autres facteurs, beaucoup plus importants, entrent en ligne de compte : l’atmosphère générale, les couleurs, le vocabulaire, l’utilisation des acquis de la recherche historique récente ou la mise en valeur d’épisodes totalement oubliés de la « Grande Histoire » ou à « rebrousse-poil » de nos systèmes de représentation du passé. Tant et si bien qu’un dessin abstrait, s’embarrassant peu d’exactitude visuelle, peut être d’un grand sérieux à travers ses dialogues et une mise en scène séquentielle judicieuse. Mais il appartient à chaque éditeur d’interpréter à sa façon les critères de sélection du prix. Au regard de certains manques, les membres du jury peuvent tout à fait signaler à Hélène Renard, responsable administrative du Prix Cheverny, les albums qui mériteraient de concourir. Hélène transmet la demande aux éditeurs, qui donnent suite ou non à sa sollicitation.

Cette année, nous avons reçu 68 albums, qui constituent un bon échantillon de la production actuelle, avec 28 éditeurs, petits et gros, représentés. Ces albums doivent avoir été publiés entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année courante. Nous les recevons, pour la plupart, dans le courant du mois de juin. Nous les lisons au cours de l’été et nous envoyons chacun à Hélène, à la fin du mois d’août, une première liste de dix albums qui nous paraissent se distinguer des autres. Les dix qui ont recueilli le plus de voix au total sont retenus pour former la sélection sur laquelle nous délibérons lors de la réunion du jury à Paris la première semaine de septembre.

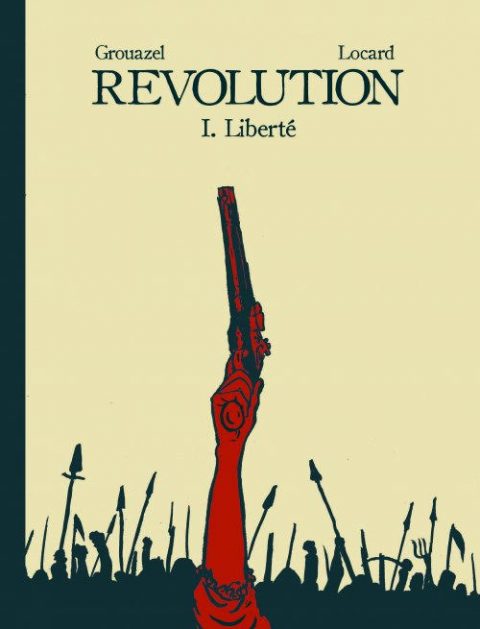

Pauline Guillemet : Le prix 2019 a été attribué à Révolution de Florent Grouazel et Younn Locard. Considérez-vous que ce choix ait été difficile à faire ?

Paul Chopelin : Le choix s’avère forcément difficile. Il y a bien évidemment des albums qui témoignent d’une approche graphique et scénaristique plus originale que d’autres, ce qui permet d’en trier déjà une bonne moitié. Pour le reste, je me suis trouvé plongé dans des abîmes de perplexité, ayant été particulièrement séduit par au moins une vingtaine d’albums… Mon choix final s’est opéré en équilibrant les critères de sélections : scénario, dessins, couleurs, qualité de la documentation, sensibilité historique, variété des éditeurs, équilibre entre jeunes talents et « vieux routiers ». J’ai bien sûr été déçu de voir des albums qui me tenaient à cœur ne pas être retenus dans la sélection finale, mais celle-ci ne comportait que des albums de valeur.

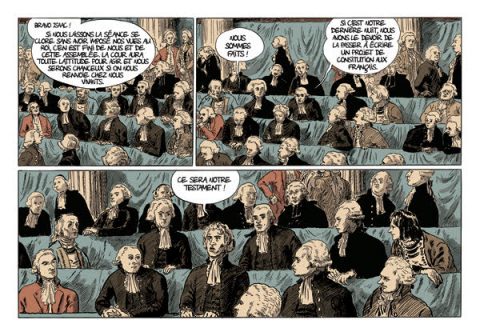

L’album Révolution de Florent Grouazel et Younn Locard s’est distingué par ses qualités narratives et graphiques, le sérieux de sa documentation et surtout sa profondeur réflexive sur ce qui fait « l’événement ». Les deux auteurs ont ainsi proposé une approche particulièrement originale de la Révolution, loin des clichés habituels et surtout sans manichéisme. Tout le jury a été conquis.

Pauline Guillemet : En intégrant le jury du prix Cheverny, vous avez eu à juger d’un travail sensiblement éloigné des ceux que vous avez l’habitude d’évaluer en tant qu’enseignant-chercheur. Comment fait-on, en tant qu’universitaire, pour juger d’une œuvre, d’une création ?

Paul Chopelin : En effet, ce rôle de « juge », je le pratique d’abord au quotidien dans mon métier , en évaluant les étudiants, en participant à des jurys de mémoire ou de thèse, en siégeant dans des comités de rédaction, au Comité des travaux historiques et scientifiques ou au conseil académique de mon université. Mais je juge, le plus souvent collectivement, dans mon domaine de compétence, selon des critères que je maîtrise. La BD, c’est un peu différent, dans la mesure où, même si je commence à bien connaître les contraintes du métier, je ne suis pas capable de prêter attention à tous les détails du travail des auteurs. Il m’arrive de publier des recensions d’albums sur le site ActuaBD et c’est déjà un exercice très difficile : il faut informer le lecteur, exprimer son propre ressenti en l’objectivant du mieux possible, tout en respectant le travail des auteurs.

Quand, en 2018, j’ai appris ma nomination au jury du Prix Cheverny, j’ai été bien sûr flatté de ce choix, mais en même temps un peu inquiet. Je ne voulais surtout pas devenir le censeur sourcilleux de l’exactitude scientifique de tel ou tel album de BD. Les auteurs ne sont pas des historiens, ils expriment avant tout un ressenti personnel à l’égard du passé. Un passé que chacun documente plus ou moins, selon sa propre sensibilité. Je n’ai donc, dans l’absolu, aucune légitimité à juger de la qualité « historique » d’une bande dessinée, du moins selon mes critères professionnels. Pascal Ory m’a tout de suite mis à l’aise, en m’expliquant les modalités de sélection, qui sont finalement très ouvertes et très respectueuses de la démarche artistique des auteurs. Le premier jury auquel j’ai participé cette année a été, de fait, une expérience très enrichissante, permettant de discuter des points de vue extrêmement différents sur chaque album. La présence de Pascal Rabaté, un auteur que j’admire beaucoup, a été une grande source d’enseignement. Je serai heureux de le retrouver l’année prochaine avec Florent Grouazel et Younn Locard, les lauréats 2019.

Pauline Guillemet : Vous vous intéressez, depuis plusieurs années, au rapport de la bande dessinée et de l’histoire. Pourquoi cet attrait ? Est-ce une question d’époque ou de génération ?

Paul Chopelin : Cet intérêt est d’abord lié à un goût personnel pour la BD. Depuis mon enfance, j’ai toujours lu beaucoup de BD – et pas seulement de la BD historique –, c’est une passion qui ne m’a jamais vraiment quitté. Mais je ne voulais pas en faire un objet d’étude, pour que la lecture de BD reste un plaisir gratuit. J’ai commencé à réfléchir sur le rapport entre images et histoire pendant ma thèse, consacrée à l’histoire religieuse de la Révolution française, lorsque j’ai abordé la question mémorielle, à partir notamment des travaux de Jean-Clément Martin. En étudiant des corpus de gravures d’époque révolutionnaire et leur réutilisation aux XIXe et XXe siècles, j’ai pris conscience de l’importance de l’image, et plus particulièrement des stéréotypes iconographiques, dans la construction des systèmes de représentation collective du passé. J’ai ainsi commencé à travailler sur l’imagerie catholique de la Révolution française et j’en suis très vite venu à étudier le rôle de la BD dans la mise en place de dispositifs mémoriels, ici victimaires, autour d’un événement historique. J’aurais pu ne pas aller plus loin, car je m’intéressais alors aussi à d’autres vecteurs de mémoire, mais mon intérêt pour l’étude des rapports entre BD et histoire a été renforcé par un contexte universitaire particulièrement favorable.

Au début des années 2010, il était devenu enfin parfaitement légitime et banal, sur le plan académique, de travailler sur la BD, devenue une source comme une autre pour l’historien – même si tous les a priori à ce sujet n’ont pas été vaincus. La ville de Lyon, où je réside et travaille, a connu une grande effervescence dans ce domaine : j’ai participé avec mes collègues historiens lyonnais Philippe Delisle et Olivier Christin à l’aventure « La BD à l’Université !? » en partenariat avec les éditions Dargaud ; le même Philippe Delisle m’a invité à écrire dans la collection « Esprit BD » qu’il venait de lancer chez Karthala ; j’ai contribué aux travaux du « Labo junior Sciences dessinées » qui s’était alors mis en place à l’ENS-LSH ; j’ai été sollicité par une dessinatrice du collectif « l’Épicerie séquentielle » pour l’accompagner scientifiquement dans la réalisation d’une petite BD historique ; j’ai monté avec mon collègue Julien Bouvard un programme de recherche sur le patrimoine BD en France et au Japon ; la Bibliothèque municipale de Lyon a commencé à mettre en valeur son incroyable fond patrimonial en BD. Toutes ces opportunités locales m’ont conduit à creuser l’étude de la BD et à l’intégrer à ma réflexion historiographique.

La BD historique me permet tout d’abord d’étudier la formation et la circulation des stéréotypes iconographiques forgés autour d’un événement historique, à travers le temps et l’espace. À condition de la saisir dans toute sa diversité, la BD constitue un excellent point d’observation. Je m’en suis notamment servi dans une exposition que j’ai co-organisée en 2018 au Musée de la Révolution française à Vizille autour de l’image de Louis XVII dans sa prison, exposition qui s’achevait par des planches de mangas illustrant le renouveau actuel du thème iconographique de l’enfant du Temple, ainsi que son aller-retour entre la France et le Japon.

L’autre intérêt de la BD historique est d’ordre heuristique. Parce qu’ils sont obligés de rendre visuellement cohérente une matérialité qui ne subsiste qu’à l’état de traces, les auteurs recréent, à l’aide de leur imagination, des situations auxquelles les historiens n’auraient pas forcément pensé à la seule lecture de leurs sources. À l’heure du grand retour de l’histoire des émotions et des sensibilités, la BD historique a, je pense, beaucoup à nous apprendre sur la pluralité des perceptions – visuelles, sonores et cognitives – de l’ordinaire et de l’extraordinaire par les hommes et les femmes du passé. Par exemple, l’album Révolution de Florent Grouazel et Younn Locard m’a beaucoup fait réfléchir sur la place de l’individu dans la foule et sur la fabrique de « l’événement », de l’échelle individuelle à l’échelle collective.

Pauline Guillemet : Constatez-vous que certaines thématiques, certaines périodes, certains événements, sont à l’honneur, actuellement, chez les auteurs de bandes dessinées historiques ?

Paul Chopelin : La BD historique a ceci d’intéressant qu’elle est dans « l’air du temps », offrant à l’historien un bon aperçu des différents usages de l’histoire dans nos sociétés. Au fil des échanges que j’ai pu avoir ces dernières années, je me suis aperçu que les auteurs puisent aujourd’hui leur inspiration à des sources très diverses, des plus évidentes aux plus surprenantes : les livres d’histoire, les romans, le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, les émissions de radio, Google, YouTube, Wikipédia, leurs impressions de voyages, la mémoire familiale, leur propre vécu d’une histoire immédiate, etc. La BD historique constitue ainsi une puissante caisse de résonance de notre rapport collectif au passé. Et ce qui frappe d’emblée, c’est l’extrême morcellement thématique de cette histoire. Quand on regarde l’ensemble de la production, on constate qu’il n’y a pas vraiment de sujet qui prendrait le dessus sur les autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts ! Deux tendances récentes me semblent néanmoins devoir être soulignées : l’attention plus grande portée aux personnages féminins et plus généralement aux oubliés de la « Grande Histoire » ; la volonté de démythifier cette même « Grande Histoire », en conférant davantage d’ambiguïté aux personnages et aux situations, pour ne pas céder au manichéisme.

Des périodes et des événements sont également particulièrement mis à l’honneur. Chaque pays ou chaque région du monde a ses propres obsessions historiques, heures de gloire que l’on cherche à exalter ou heures sombres que l’on tente d’exorciser. La BD, comme d’autres créations littéraires et artistiques, apparaît souvent comme le reflet de ces obsessions. Pour ce qui concerne le domaine franco-belge, les 68 ouvrages en lice pour le Prix Cheverny 2019 fournissent, de mon point de vue, un très bon échantillon de ce que l’on peut trouver dans les catalogues des éditeurs ou dans les rayonnages des libraires spécialisés. Les deux tiers des albums concernent l’histoire du XXe siècle, avec une nette prédominance de la Seconde Guerre mondiale, autour du triptyque collaboration-résistance-déportation. Il est évident que l’impression de déjà-vu et de déjà-lu domine dans cette production, mais certains auteurs réussissent à surprendre et à proposer des visions originales, comme Gaëtan Nocq, dans son remarquable Rapport W (Daniel Maghen, 2019), qui introduit des planches très contemplatives pour mieux souligner l’horreur du système concentrationnaire nazi.

Pauline Guillemet : Quelle vous semble être la singularité de la bande dessinée comme forme contemporaine d’écriture de l’histoire ? Quel rapport entretient-elle avec d’autres formes d’écritures visuelles de l’histoire comme le cinéma ou le théâtre par exemple ?

Paul Chopelin : Je ne pense pas qu’on puisse actuellement parler d’une singularité de la BD dans le domaine de l’écriture de l’histoire. Il existe tellement d’interactions entre la BD et les autres arts, tellement d’emprunts de codes narratifs, visuels et langagiers, que je serais bien en peine de vous donner un exemple attestant d’une quelconque singularité. Sans oublier que chaque auteur possède ses propres références, qu’il mobilise au gré de ses envies, d’un album à l’autre. La BD se distingue néanmoins des autres arts visuels par sa plus grande capacité à explorer de nouvelles formes d’écriture, tout simplement en raison de son faible coût de production. Le coût d’une BD n’est rien à côté de celui d’un film, d’un jeu vidéo ou d’une pièce de théâtre, qui nécessitent de réunir des financements souvent difficiles à obtenir. Contraints de multiplier les sorties pour exister dans le paysage de la librairie, les éditeurs de BD peuvent se permettre des choix plus risqués et offrent généralement une grande liberté d’écriture à leurs auteurs, qui ne sont par conséquent, et c’est le revers de la médaille, pas toujours très bien rémunérés pour leur travail. Seul avec son feutre ou son crayon, chaque scénariste, chaque dessinateur peut tout se permettre sur le plan narratif, sans contrainte de moyens matériels. Si singularité de la BD il y a, elle réside à mon avis dans sa diversité et sa constante inventivité dans l’écriture visuelle de l’histoire.

—

Sur la bande dessinée, voir aussi nos précédents articles sur l’exposition « l’Archéologie en bulles » au Louvre et sur la mise en images et en « cases-mémoires » de l’histoire de la guerre d’Algérie.