Le document, le présent et la conscience de l'histoire : genèse d'une archive de mai 1968

Les Éditions du Seuil, partenaire d’Entre-Temps, partagent en exclusivité la Postface à la nouvelle édition du Journal de la commune étudiante (2018) écrite par Alain Schnapp. On trouvera également les différents documents évoqués par l’auteur.

Publié par Pierre Vidal-Naquet et Alain Schnapp pour la première fois en 1969, quelques mois seulement après le soulèvement étudiant, Journal de la commune étudiante. Textes et documents. Novembre 1967-juin 1968, rassemble un extraordinaire ensemble d’archives. Les deux historiens, fortement impliqués dans le mouvement, ont collecté et trié parmi plusieurs milliers de documents 362 textes (tracts, pamphlets, articles, notes). Ils expriment les mille facettes d’une irruption historique qu’Edgar Morin a appelée la « Commune étudiante ». Ils sont situés, reliés dans ce qui fait leur profonde unité politique afin qu’apparaisse dans toutes ses dimensions le tumulte qui a secoué la France pendant sept semaines, avec ses racines, ses inspirations, ses prolongements. Voici donc le dossier raisonné du mouvement étudiant, le livre blanc d’une révolte qui faillit s’achever en révolution [Présentation de l’éditeur].

Postface (2018)

Le document, le présent et la conscience de l’histoire : genèse d’une archive de mai 1968

Le regard rétrospectif porté sur une réalité éloignée d’un demi-siècle est par nature un difficile exercice d’équilibre. Dans sa préface à cette nouvelle édition du Journal de la Commune étudiante, Pierre Sorlin définit avec son acuité habituelle la distance qui nous sépare du gai printemps de 1968 de ce que l’historien peut en dire. Il pointe les continuités et les discontinuités qui nous permettent d’adopter la nécessaire attitude critique par rapport à un mouvement social surgi de façon si inopinée que les contemporains en sont longtemps restés confondus.

L’histoire du Journal de la Commune étudiante remonte à une discussion dans la bibliothèque Lavisse, la nuit du 24 au 25 mai, entre Jacques Julliard, alors enseignant à la Sorbonne et militant actif de la CFDT, et Pierre Vidal-Naquet. Julliard, qui dirigeait une collection aux éditions du Seuil, suggéra à Vidal-Naquet de rassembler en un petit livre les tracts et documents divers qui pourraient témoigner de l’action et des idées des protagonistes des événements. La date, si proche encore du début de la révolte étudiante du 3 mai, le lieu, la bibliothèque de la section d’histoire de la Sorbonne, ne sont pas sans intérêt. C’est là que, sous la houlette débonnaire de Daniel Roche, enseignant d’histoire à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, un groupe d’étudiants et d’enseignants en histoire avaient spontanément établi une permanence depuis le 13 mai pour veiller à ce que l’occupation de la Sorbonne se passe dans de bonnes conditions et éviter les risques d’incendie et de pillage des locaux. Ce petit groupe travaillait depuis quelques jours avec enthousiasme à faciliter les activités des milliers de personnes qui fréquentaient, de jour comme de nuit, le vieux palais universitaire devenu une sorte de ruche politico-culturelle.

J’étais moi-même un des étudiants de Vidal-Naquet et je préparais sous sa direction et celle d’un professeur d’histoire ancienne à Nanterre, François Villard, un mémoire sur les représentations de la chasse en Grèce ancienne. J’avais appris, au contact de mes camarades du Groupe des étudiants d’histoire (GEH) de la Sorbonne, à m’y retrouver dans la variété des organisations politiques de la gauche en milieu étudiant 1, mais je fus tout de même très surpris de la proposition qu’il me fit de participer à ce travail qui allait transformer ma vie. En deux années passées à la Sorbonne en complète symbiose avec les militants du GEH (un groupe qui rassemblait à l’époque plus de la moitié des étudiants de cette discipline en Sorbonne), j’avais compris que l’histoire était un tout, que par-delà les différences chronologiques et les aires géographiques, le métier d’historien visait à rendre intelligibles au fil du temps les comportements humains. C’est ce que Vidal-Naquet professait dans ses cours à l’ENS de Saint-Cloud, que j’avais la chance de pouvoir suivre avec une poignée de normaliens (dont je n’étais pas), et qu’il développait dans son séminaire à la VIe section de l’École pratique des hautes études où il venait d’être élu depuis peu d’années. J’acceptais donc la proposition sans bien savoir ce à quoi elle m’engageait. Je m’aperçus vite que c’était une chance extraordinaire, car le contact presque quotidien en mai et en juin avec Vidal-Naquet fut une sorte de rite initiatique qui transforma ma vision encore très scolaire du travail historique. Il s’agissait de recueillir tous les documents possibles produits par les acteurs du mouvement les plus divers. En premier lieu, les tracts élaborés quotidiennement par toutes les organisations qui souhaitaient faire connaître leur point de vue ou en appeler à l’opinion, ensuite les procès-verbaux des assemblées universitaires qui nous permettaient de pénétrer dans les arcanes des institutions, qu’il s’agisse de la faculté de Nanterre ou de la faculté de médecine. À cela s’ajoutaient les dossiers de presse et les affiches qui deviendraient bientôt, grâce à l’atelier de l’école des Beaux-Arts, un des témoignages les plus riches des pratiques et de l’idéologie de la révolte. Nous trouvâmes tant chez mes camarades étudiants que dans le vaste réseau de Vidal-Naquet, à Paris comme en province, toutes les complicités nécessaires pour recueillir cette documentation à peine sortie des modestes « ronéos » de la plupart des mouvements, ou des imprimeries des groupes les mieux organisés. Cela nous conduisit à collecter des centaines de documents qui s’entassaient sur les chaises et les parquets du plaisant appartement de Geneviève et Pierre Vidal-Naquet, rue du Cherche-Midi, tout près du cœur du Quartier latin. Chaque jour apportait son lot de découvertes et contribuait à augmenter une documentation dont l’ampleur dépasserait rapidement les termes de la commande de Julliard, mais c’était déjà le style de Vidal-Naquet, dont les préfaces excédaient bien souvent les limites du genre.

La question centrale relevait du classement, et pour cela il importait de dater chaque tract ou compte-rendu le plus précisément possible, mais il fallait aussi une grille d’interprétation. Elle fut élaborée bien sûr au fil de l’arrivée des documents, mais Vidal-Naquet avait déjà son idée, et celle-ci procédait à la fois de son expérience professionnelle d’historien de l’Antiquité et de son engagement politique contre la guerre d’Algérie et la torture. Il avait expérimenté avec « l’affaire Audin » l’impératif catégorique de l’urgence, qui faisait de l’historien à la fois un observateur critique de ce qui arrivait, et en même temps l’acteur d’un processus dans lequel il était engagé 2. Il dit lui-même, en faisant référence à sa recherche des informations sur l’assassinat de Maurice Audin, que son acharnement à trouver des documents relevait d’une sorte d’obsession : « j’étais de nouveau comme en 1962 en état de rage historique 3 ».

Cette rage est celle de la traque du document autant que de son interprétation. Pas plus qu’il n’était un spécialiste de la guerre d’Algérie au moment de ses livres sur la torture, il n’avait travaillé sur le mouvement étudiant quand il se lança dans l’écriture du Journal de la Commune étudiante ; pourtant, il maîtrisa en quelques mois l’énorme masse de publications relatives aux révoltes étudiantes, des États-Unis à l’Italie, en passant par l’Allemagne et le Vietnam. Ce qui arrivait en France avec les journées de mai était aussitôt mis en relation avec la situation internationale, et avec les thèmes politiques et culturels qui traversaient les mouvements étudiants dans le monde. L’introduction rédigée par ses soins est ainsi un vaste tableau international de l’histoire des organisations étudiantes et des pouvoirs académiques, une fresque qui annonce le premier chapitre, entendu comme la lente maturation de la révolte étudiante en France, et donne à comprendre la syntaxe du livre. Le premier chapitre, aussi attentif aux influences internationales qu’à l’analyse des conditions d’émergence de la révolte en France, en est la grammaire. Les chapitres II : « La montée du mouvement » et III : « Le mouvement étudiant dans la grève » sont une tentative d’illustrer les moments décisifs expliquant l’engrenage des causes et des effets, et ce qu’on pourrait appeler le dépassement du mouvement par lui-même. Ils portent à un premier tableau synchronique, analyse aussi précise que possible des groupes qui sont les acteurs principaux de la révolte et de leurs adversaires, en concluant sur le « mouvement du 22 mars », un des agents les plus informels, mais les plus efficaces des événements. Vidal-Naquet retrouvait ici un argument qui lui était cher, celui de la tension entre organisation et spontanéisme, entre vulgate léniniste et créativité anarcho-situationniste. On le voit bien dans le chapitre VI qui recense les outils politiques du mouvement. La répression policière autant que la réaction spontanée et continue des étudiants réclamaient des tactiques qui dépassaient largement la technique des manifestations traditionnelles de la gauche, bien encadrées par des services d’ordre fournis par les syndicats ou le PC. Avec le slogan de Daniel Cohn-Bendit – « chacun est son propre service d’ordre » –, les choses prenaient une autre dimension. Le document 177, « Comment éviter les matraquages », ne relève pas du style de la guérilla urbaine, mais au contraire de la description des moyens d’auto-défense, et il développe autant les recommandations visant à ne pas injurier les forces de l’ordre, que les thèmes utiles pour engager le dialogue avec la population et tenter de ridiculiser l’agresseur plutôt que de l’affronter. D’autres tracts cherchent à établir les règles d’une gestion efficace de l’occupation des bâtiments universitaires : signalement des salles, choix des thèmes de discussion, coordination entre le comité d’occupation et les assemblées générales, rédaction, dactylographie et diffusion des motions adoptées. Il fallait mettre de l’ordre dans le désordre sans en abandonner la spontanéité. Le document 192 avance ainsi une « proposition d’organisation interne de la Sorbonne », ambitieux organigramme des services et des structures permettant de gérer le bâtiment, voire de disposer d’un restaurant collectif efficace, organisé suivant des normes très fonctionnelles (document 195), et de lutter contre ce qu’on appellerait aujourd’hui la « malbouffe », comme ce tract illustré (document 198, « Attention aux sandwiches ») qui plaide pour une alimentation équilibrée.

Pour certains de ses occupants, la Sorbonne devenait un lieu d’expérience de vie d’une utopie collective. Plus tardif, le document 203 émane de la section CFDT de l’université de Lyon. Il offre, sous le titre « Après un mois d’occupation de la faculté des lettres de Lyon », un bilan rare du travail politique et intellectuel des militants. Sans cacher les difficultés de l’occupation au jour le jour, et les déprédations diverses, il propose un mode de fonctionnement ouvert sur la société, et voit dans la faculté occupée un contre-pouvoir, une sorte d’institution critique capable de fédérer les aspirations réformistes d’une part des enseignants profondément engagés dans le mouvement.

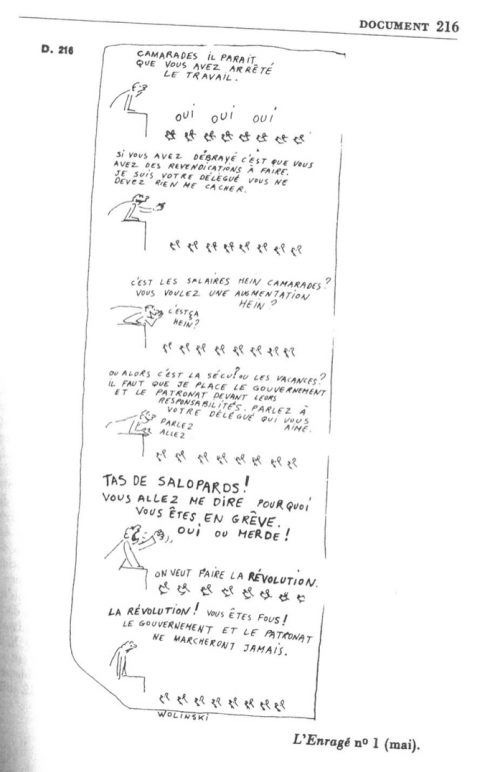

Les « comités d’action » nés du mouvement ont tenté de se donner un cadre unifié. Le 19 mai, les comités parisiens se réunirent à l’Institut d’art et d’archéologie. Le document 211 essaye de tirer un bilan global de leurs activités, et de proposer une sorte de stratégie « conseilliste » pour fonder une structure politique permanente. L’attente des militants et leur engagement furent rapidement déçus par le retournement de la conjoncture politique après le 30 mai. Dans le premier numéro de L’Enragé (24 mai), Wolinski résume avec une inimitable ironie le contraste entre les espoirs des militants et la réalité du rapport de force : « La base : On veut faire la Révolution ! Le délégué syndical : Vous êtes fous le gouvernement et le patronat ne voudront jamais ! » (document 216).

Après un mois de mai de tous les espoirs vint un mois de juin du reflux. La Tribune du 22 mars prend l’exemple de Nantes, ville où la collaboration des étudiants et des ouvriers a été la plus efficace, pour souhaiter qu’apparaissent « 10, 20 Nantes en France et en Europe » (document 229). Le rédacteur résume avec élégance le contraste entre Paris et Nantes : « Parfois la pensée précède l’action et bat des ailes hors des réalités. C’est ce qui se passe dans ces forums hallucinants que sont les amphis de la Sorbonne et de l’Odéon. Mais parfois l’action précède la pensée, précède le langage serait-on tenté de dire. C’est ce qui se passe dans la “Commune de Nantes” 4. »

Vibrant appel à une démocratie directe des « conseils », cette tribune avait déjà fait sien le sentiment du « décrochage » du mouvement par rapport au contexte politique : « Alors qu’à Paris nous incitons sans trop y croire à la constitution du double pouvoir, c’est-à-dire du pouvoir des masses, de la base s’auto-organisant face à un pouvoir établi, alors que nous réclamons l’autogestion, celle-ci, ou une ébauche prometteuse du moins, existe déjà à l’échelle d’une ville, à Nantes 5. »

Tout est dans ce « sans trop y croire » ; Nantes a été à la pointe de la tentative de prise de pouvoir, plus sociale que politique, par les organisations syndicales (y compris les agriculteurs) et les mouvements étudiants, mais La Tribune du 22 mars a bien conscience du reflux devenu patent avec la reprise du travail à la RATP, à la SNCF, à la Poste et dans les mines. Le gouvernement et la droite, un moment inquiétés, avaient repris l’avantage dans l’opinion après l’impressionnante manifestation du 30 mai, et Flins devint un abcès de fixation caractérisé par des heurts de plus en plus violents, qui menèrent à la noyade d’un lycéen de 18 ans, Gilles Tautin, et à la mort de deux ouvriers à Sochaux. Pendant quelques jours, la violence des forces de l’ordre, relativement contenue jusque-là, se déploya dans une sorte de chasse aux étudiants qui visait à empêcher tout contact entre eux et les ouvriers. Le 14 juin, les autorités firent évacuer l’Odéon ; le 16, les derniers occupants de la Sorbonne furent chassés à leur tour. Les symboles étaient tombés et le climat de guerre civile qui règnait à Flins venait renforcer les inquiétudes d’une opinion de plus en plus en plus hostile aux manifestants. En annonçant la dissolution de la Chambre des députés et les élections, le gouvernement renvoyait la gauche à ses propres divisions et à la certitude d’une défaite électorale.

Quel bilan tirer de cette succession d’événements ? Les trois derniers chapitres écrits par Vidal-Naquet explorent avec minutie les conséquences sur le plan intellectuel et politique de la révolte étudiante. Le chapitre VII, « Les mots, les mythes et les thèmes », titre emprunté à Pierre Seghers 6, décrypte le vocabulaire et les diverses dimensions de l’action étudiante, le chapitre VIII, « L’Ancien Régime et la révolution universitaire » est un constat tocquevillien de la chute du système académique traditionnel, et l’appendice « Au-delà des Facultés » renoue avec l’introduction et la description sociologique des artisans du mouvement. En fait, ces trois chapitres constituent un livre dans le livre, qui affronte ce que l’on pourrait définir comme l’héritage de Mai 1968.

Malgré le peu de temps passé entre le déroulement des événements et la publication du Journal de la Commune étudiante, la volonté de prendre la distance nécessaire au travail de l’historien est plus qu’évidente sous la plume de Vidal-Naquet. La raison pour laquelle cette insurrection des esprits a laissé une trace sur la société française tient autant au désir quasi mythologique des étudiants de retrouver le fil imaginaire d’une tradition révolutionnaire ininterrompue depuis 1789, qu’à la volonté d’innover en utilisant les techniques de la dérision et de l’humour pour s’en prendre aux idoles de la tradition et du productivisme. Pour beaucoup, la république des conseils et l’autogestion sont l’objectif à atteindre. Les moyens pour y parvenir ne semblent pas évidents, mais l’influence du mouvement « Socialisme ou Barbarie » et des situationnistes est particulièrement prégnante dans tous les textes philosophiques ou théoriques qui prônent la rupture radicale avec la société libérale-bourgeoise des années 1960. Le style de ces interventions, les stratégies de communication relèvent d’une esthétique de la révolte héritée d’une longue histoire, mais qui est comme revigorée par la place donnée à la parole et aux échanges collectifs. Comme si brusquement, avec les grèves et les comités d’action, la part de la population qui adhérait au mouvement avait ressenti la nécessité, non pas d’un Grand Soir, mais d’une grande pause. Un moment suspendu qui permettait aux uns et aux autres de prendre le temps de débattre pour évoquer la tradition des grandes journées révolutionnaires parisiennes mais aussi la Résistance, les mouvements d’insoumission face aux guerres coloniales, les luttes pour affirmer l’identité régionale, et bien sûr l’émancipation de la classe ouvrière. Entre ces traditions diverses et les militants qui les portaient, les différences étaient abyssales ; tout cela relevait d’une sorte de patrimoine commun et joyeux, souvent comique et grandiloquent, mais toujours marqué par une impérieuse contestation. Les thèmes de ces échanges auront leur influence dans des domaines aussi divers que l’édition, la presse, le cinéma, le théâtre et bien sûr l’université. Leur longévité peut se mesurer à l’aune de la volonté sarkozyste d’en finir, plus de quarante ans après, avec Mai 1968, hommage inconscient de la droite la plus réactionnaire à un mouvement des idées qui, depuis bien longtemps, ne fait plus de 1968 une référence explicite. Du foisonnement des débats naîtra une part de la réforme universitaire promue par Edgar Faure, et mise en œuvre par son directeur de cabinet Michel Alliot qui avait ardemment participé à une des commissions siégeant à la faculté de droit rue d’Assas ; un dispositif qui domine encore la structure du système universitaire français. Paradoxe qui n’est pas l’un des moindres de l’héritage de la révolte étudiante.

Le dernier chapitre est une exploration des résonances du mouvement dans les lycées, au sein du monde ouvrier, chez les intellectuels communistes et les cadres : il démontre que l’ébranlement ne fut pas seulement celui de l’appareil d’État, mais qu’il exerça ses effets sur des milieux inattendus. Le féroce papier signé par Jean-Pierre Vernant sur « la stratégie du parti » (document 346) est certainement une des plus émouvantes contributions qu’un intellectuel et un résistant de cette trempe pouvait offrir à la direction d’un parti plus vermoulu que la ligne du gouvernement qu’il voulait combattre. L’ironique section « Partout » qui termine ce chapitre est à la mesure de la variété et de la diversité des journées de Mai 1968.

Pour conclure, la plongée imaginée par Vidal-Naquet dans les archives a été une tentative d’approcher aussi historiquement que possible les différents aspects d’un mouvement de contestation singulier par son mode d’action et sa durée. Il fallait donner un cadre à cet ensemble, le délimiter chronologiquement et thématiquement, transformer le flux des informations quotidiennes en une trame intelligible appuyée sur des documents correctement édités et précisément interprétés. Faire l’histoire du temps présent a été un impératif aussi moral qu’intellectuel pour Vidal-Naquet. Il s’y est engagé avec son savoir d’historien de l’Antiquité, pour qui le document est rare et mérite une attention sans faille. Quand il s’agit de dater un tract, il faut être aussi attentif au papier et au tracé des lettres qu’aux éléments implicites et explicites qui permettent de le dater et d’identifier ses auteurs. Ce savoir-là, il l’avait acquis dans les séminaires de l’EPHE où il s’était entraîné à l’épigraphie autant qu’à la papyrologie.

Un des moindres paradoxes est que l’œuvre d’historien de l’Antiquité de Vidal-Naquet, si foisonnante qu’elle soit, ne comporte pas de publications de documents primaires, inscriptions ou textes inédits. Elle est tout entière tendue vers une compréhension des catégories et des modes de pensée des hommes de l’Antiquité, à travers un lexique qui est toujours celui de la contemporanéité. Le métier d’historien qu’il a pratiqué sous toutes ses dimensions, de l’édition de documents au travail de synthèse, l’a conduit au cours de ses trois grands cycles de « rage historique » (l’affaire Audin, Mai 1968 et le révisionnisme) à privilégier l’approche documentaire quand il s’attaque au présent, et la méthode analytique quand il traite du passé. Tout cela relève d’une pratique de l’histoire vécue plus comme un engagement, comme une fidélité à une éthique de la mémoire qui trouve ses racines dans son histoire personnelle. Quand Vidal-Naquet reconstitue à travers Clisthène l’Athénien la structure de la formation de la démocratie athénienne, quand il se lance dans une interprétation anthropologique du fonctionnement de la tragédie grecque ou des formes de la réception de la culture gréco-romaine chez Flavius Josèphe, il confronte sa lecture des sources avec un appareil critique établi par des générations de chercheurs, de l’Antiquité à l’époque contemporaine. Comme Henri-Irénée Marrou, Jean-Pierre Vernant et Moses Finley, ses trois maîtres à penser, historiens et hommes d’action engagés dans les luttes politiques et idéologiques du siècle, il établit un lien indissoluble entre l’écriture de l’histoire et l’expérience contemporaine. Face aux exigences du présent, à la nécessité de fournir les preuves de l’assassinat de Maurice Audin par les parachutistes français, de rendre intelligible la révolte de Mai 1968 ou de confondre les « assassins de la mémoire », il prend le chemin inverse. Il part du document pour en assurer l’authenticité et établir les conditions d’une interprétation rationnelle de ce qui est advenu.

Le Journal de la Commune étudiante est un recueil des sources primaires nécessaires à l’intelligence de ce court épisode historique qui a marqué la conscience de toute une génération. Il porte la marque des conditions de sa conception et de sa réalisation mais, tel quel, il reste, je l’espère, un outil de connaissance utile. Un ami me fait remarquer que l’exemplaire de l’édition originale conservé à la bibliothèque de la Sorbonne a été détourné par une suscription d’un lecteur en « Journal de la connerie étudiante ». Je ne doute pas que, comme moi, Pierre Vidal-Naquet en eût goûté l’ironie ! Ce détournement me paraît un bel hommage inconscient à notre travail documentaire car il atteste la fonction toujours provocatrice des textes originaux.

Alain Schnapp

NOTES DE LA POSTFACE

1. Monchablon, Alain, Histoire de l’UNEF de 1956 à 1968, Paris, Presses universitaires de France, 1983.

2. Hartog, François, Vidal-Naquet, historien en personne. L’homme-mémoire et le moment-mémoire, Paris, La Découverte, 2007 p. 28-33.

3.Vidal-Naquet, Pierre, Mémoires, vol. 2, Le Trouble et la Lumière, Paris, La Découverte, 1998, p. 299.

4. Cf. supra, p. 515.

5. Ibid.

6. Expression tirée de la revue Poésie ; voir Vidal-Naquet, Pierre, Mémoires, vol. 2, Le Trouble et la Lumière, op. cit., p. 298.

DOCUMENTS UTILISÉS PAR L’AUTEUR

Document 177

Comment éviter les matraquages

MATERIEL.

Porter avec soi dans une poche dès le début d’une quelconque manifestation :

– Une paire de lunettes de moto (5 F environ).

– Un cache-respiratoire : soit celui employé par les chirurgiens, soit en le réalisant soi-même avec une bande de gaze hydrophile de 50 cm de long et de 20 cm de large (on en trouve en rouleaux) au milieu de laquelle on insère une masse de coton hydrophile.

– Il suffira, si besoin s’en fait « sentir », de placer le masque en nouant les deux extrémités de la gaze derrière la nuque.

Si possible, bien que cet objet de simple protection soit considéré par certains comme ustensile offensif, se munir d’un casque de motard, voire d’un simple récipient d’aluminium bourré de journaux et muni d’une jugulaire de fortune. Pour éviter l’aspect guerrier ou ridicule vis-à-vis de la population, porter cet ustensile à la ceinture, ce sera en outre le meilleur moyen de déceler les provocateurs.

– Contrairement à ce que l’on pourrait croire il faut porter des vêtements ou des survêtements très vagues : imperméables, capes, manteaux d’ancêtres de haute stature, duffle-coats, etc.

– Éviter les chaussures au profit des bottes bien ajustées, des espadrilles ou des chaussures de tennis mais en évitant de les blanchir inconsidérément comme une marque sur le cul d’un mouton, pour éviter de se faire remarquer systématiquement, particulièrement la nuit.

– Protéger les épaules et une partie de la nuque avec des journaux de format confortable style France-soir et le Figaremuche en les ouvrant au centre de la page spectacles et en les repliant une premuère fois dans le sens de la longueur puis une seconde fois en forme de V très ouvert pour épouser au mieux la ligne des épaules. Passer ensuite les deux extrémités dans le haut des manches et laisser abondamment dépasser la « pointe », formée par le dernier pli sur la base de la nuque. L’épaisseur doit correspondre à celle de l’épiderme « matraquable », soit 25 feuilles de presse bourgeoise environ.

Quelques notions à se souvenir au moment où les forces de l’ordre écoutant plus les ordres que leur courage se trouvent « obligées » d’intervenir derrière leurs petits joujoux de 14 juillet.

Une ville comme Paris est plus touffue qu’une forêt vierge.

Un homme à pied roule beaucoup plus vite que n’importe quel véhicule.

Éviter à tout prix de se laisser engouffrer dans une souricière (Pont-Neuf libre dans la nuit du 24 par exemple).

Éviter également de se laisser fixer sur place.

La barricade, passées les premières choses d’action psychologique des premières manifestations, c’est le Moyen Age.

Un prétexte de provocation invoqué par les forces de l’ordre.

Ça ne protège absolument pas.

Ça indispose rapidement la population.

Malgré leurs équipements et leurs gigantesques moyens les « gens d’en face » sont alourdis par leur propre matériel.

Ils sont vieux et veulent atteindre l’âge de la retraite le plus tranquillement du monde.

Ils travaillent pour du fric alors que chacun de nous se bat pour vivre en homme et non pas en mercenaire de quoi que ce soit.

DISPERSION.

Chacun doit savoir avant la manifestation ce qu’il devra faire après, où et comment il devra se disperser.

Afin d’éviter les ratonnades, matraquages systématiques et enlèvement des isolés (ceux qui portent des chaussures blanches par exemple) se disperser par groupes de 50 à 100 max. sur un point de ralliement intermédiaire où seront prises les décisions adéquates.

Cette dispersion doit obligatoirement se faire en étoile et avec des courbes très éclatées même si les forces de police essaient de canaliser, ceci afin d’éviter la souricière. Les derniers événements prouvent que ces forces sont à peu près impuissantes en face de groupes très mobiles et se dispersant à travers toute la ville.

Jusqu’à présent, étant donné leur statut d’asile actuellement respecté, les différentes facultés ne doivent jamais être utilisées comme forteresses mais comme bases.

Ce sont des lieux où l’on retrempe son idéal, où l’on dort, où l’on se repose, où l’on se restaure, où l’on discute.

Par contre une certaine vigilance doit être appliquée pour repérer les éléments indésirables qui s’insinuent à l’intérieur des bâtiments : provocateurs de tout genre, badauds, cons, flics en civil, exaltés, etc., de façon à pouvoir les éjecter à la première alerte (vérifier entre autres les micros, cravates, et boutonnières, les postes émetteurs, etc.).

MANIFESTATION.

Dans le cas où cette manifestation ne peut plus se dérouler en cortège normal :

Utiliser le canevas exposé à la rubrique dispersion. Chaque petit groupe autonome doit alors disposer de transistors et de deux ou trois agents de liaison.

Travailler en secteur en groupe autonome de manifestation autour d’un point fixe et dans un rayon de 500 mètres autour de ce point de façon à pouvoir toujours se rejoindre. En principe, ce sont alors les forces de l’ordre qui sont alors fixées et deviennent vulnérables surtout si vous prenez soin de les rendre ridicules. Il vaut mieux les ridiculiser que les injurier (peinture, merde, miel, boules puantes par douzaines, etc.).

Faire apparaître leur personnage de carnaval.

Faire rire la population avec vous.

Éviter absolument les destructions inutiles.

Expliquer le mouvement étudiant chaque fois que cela est possible en employant un langage très simple.

Donner des chiffres : Nous sommes tant, il y a tant de chômeurs, une chambre coûte tan ; il y a tant d’étudiants venant de familles ouvrières, etc.

Vis-à-vis des éléments du parti communiste et de certaines centrales syndicales : ne pas attaquer l’ensemble de ces organismes mais les éléments en question.

Malgré l’amertume que nous ressentons : continuer à scander l’union avec les travailleurs et les paysans.

Essayer d’expliquer et de convaincre n’importe quel homme ou groupe d’hommes du receveur des postes jusqu’à l’agent de police en passant par les pompiers et les employés de voiries, particulièrement les fonctionnaires.

Pour cela : éviter d’être partiaux ; laisser les autres parler d’abord et réfuter ensuite.

Quelques notions absolument indiscutables :

Rien de ce qui se passe chez les travailleurs ne se serait passé sans la révolte des étudiants, mais rien ne se serait passé non plus si la situation économique à l’échelle de l’homme n’était devenue insupportable, aux uns comme aux autres et en même temps. Le mouvement est un mouvement de jeunes et les jeunes forment une classe au même titre que les classes traditionnelles parce qu’une grande partie de leur situation actuelle et à venir converge sur un immense point d’interrogation. L’analyse des vieux est une analyse faite sur l’expérience alors qu’il faut inventer les structures.

[Vers le 24 mai 1968, distribué notamment à la manifestation du 29]

Document 192

Proposition d’organisation interne de la Sorbonne

LES COMMISSIONS.

1. Chacune doit avoir un président, deux rapporteurs et un secrétaire.

2. Le temps de travail ou de discussion doit être limité.

3. Le nombre de participants à la commission doit être au maximum de 40 personnes.

4. Avant chaque réunion la commission doit présenter son ordre du jour sur lequel doit porter le débat.

5. Durant la session les portes de la salle doivent rester fermées au public.

6. Une fois élus, les rapporteurs des commissions doivent se faire inscrire au comité d’occupation et au comité de coordination des commissions. Il en est de même du président de la commission.

7. Lorsque la commission a fini son travail et adopté certains points, elle doit faire son rapport aux comités et ensuite le soumettre à l’assemblée générale.

8. Devant chaque salle, il doit y avoir un service d’ordre.

L’ASSEMBLEE.

1. L’unique et le seul rôle de l’assemblée générale est de voter les décisions prises par les différentes commissions.

2. Ces décisions doivent être exposées par les rapporteurs de chaque commission.

3. Pour que l’ordre soit maintenu, il ne faut pas admettre plus de gens que ne peut en contenir l’amphithéâtre. Par conséquent il faut mettre un service d’ordre à l’entrée de l’assemblée.

LES COMITES.

1. Création d’un comité d’accueil pour les ouvriers.

2. D’un comité d’information.

3. D’un comité de coordination du travail des commissions.

4. Le P.C. du service d’ordre doit rester en contact avec ces trois comités, et le comité d’occupation de la Sorbonne.

5. Les comités, le service d’ordre, le service médical et le dortoir sont permanents.

LES SERVICES PERMANENTS.

1. Comité d’occupation

2. Comité d’information

3. Le service d’ordre

4. Le dortoir.

5. Service médical.

6. Service d’accueil pour la propagande.

7. Permanence

[15 mai 1968]

Document 195

Mode de fonctionnement du restaurant de la Sorbonne

1. Liste des membres permanents des divers comités établie en commun par un délégué du comité d’occupation et par un délégué du service cuisine.

Laquelle liste, périodiquement mise à jour, détermine le nombre total des permanents répartis dans tous les comités, compte tenu de l’erreur relative qui affecte nécessairement le décompte, eu égard aux horaires, aux méthodes de relève plus ou moins propres à chaque comité.

2. À partir du nombre établi comme suggéré ci-dessus (460 permanents en première approximation et à l’heure où nous écrivons) et compte tenu de l’état du stock marchandises en dons, dont le renouvellement est pour le moins aléatoire, la somme quotidiennement allouée au service cuisine sera fixée au forfait.

3. En ce qui concerne la vaisselle, se posent les deux problèmes de l’acquisition du matériel et ustensiles divers d’une part, de leur conservation et de leur entretien d’autre part. Ces deux difficultés sont mineures ; la cuisine et le comité d’entretien en font leur affaire.

Responsables de comités, le projet est sous vos yeux. Pour qu’il devienne réaliste, il vous suffit d’une signature. Quand il aura devant lui la liste des signataires approuvant ce projet, le comité d’occupation se fera un plaisir d’exaucer vos vœux à tous, savoir un resto où la soupe ressemble à de la soupe, où l’on n’aurait pas à faire la queue jusqu’à la nouvelle lune, où nos camarades cuisiniers ne seraient pas soumis à un surmenage incessant pendant que de-ci de-là des bouchons de champagne sautent allègrement.

La cuisine et l’entretien, 3 juin 1968

Document 198

Attention aux sandwiches !

Pour tenir, il faut manger,

bien et pas cher.

Afin d’éviter les carences alimentaires,

n’oubliez pas de consommer chaque jour

au moins

1 verre de lait ou 25 g de fromage

ou 1 yogourt

au moins

1 fruit de saison ou 1 salade

ou 1 jus de fruit.

Selon les moyens du bord, vous pourrez consommer ensuite, sandwiches et conserves, pour atteindre les 2 000 à 2 500 calories nécessaires par jour.

Union fédérale de la consommation,

13, rue Férou, Paris VIe.

[Vers le 27 mai 1968]

Document 203

APRES UN MOIS D’OCCUPATION

de la faculté des Lettres de Lyon

Depuis un mois, la faculté des Lettres est au premier plan de l’actualité lyonnaise. Des bruits très divers courent la ville. Face à un grand nombre d’affirmations erronées, de nouvelles exploitées à des fins partisanes, il semble possible de dresser un premier bilan de ce qui s’y passe et s’y réalise depuis que flotte le drapeau rouge.

I. DES TRANSFORMATIONS PROFONDES ET IRREVERSIBLES ONT FAIT DISPARAITRE LA VIEILLE UNIVERSITE DE PAPA.

1. Un changement profond des mentalités

Les événements de Nanterre et de Paris, la réflexion qui s’en est suivie, la remise en question des situations acquises ont été pour beaucoup d’étudiants vivant dans le monde fermé de leurs études, indifférents aux questions syndicales et politiques, une extraordinaire occasion de prise de conscience. Des personnalités se sont révélées ; certains en sont arrivés à la contestation globale de la société capitaliste (le 22 mars) d’autres à l’exigence de réformes profondes : de toute façon, rien ne sera plus comme avant.

Les enseignants se réjouissent du changement des relations humaines qui a accompagné ce mouvement : au lieu d’une masse inorganisée et amorphe, ils trouvent de plus en plus en face d’eux des étudiants responsables.

2. Le travail des commissions.

Chacun, étudiant ou enseignant, peut s’y exprimer librement.

Commissions à l’échelon de toute la faculté qui envisagent les grandes questions (Université et société politique à l’Université, réorganisation de la faculté…).

Commissions à l’échelon des différentes disciplines, qui outre les mêmes problèmes, s’occupent de la réforme des programmes, du contenu de l’enseignement, des relations étudiants-enseignants.

Commissions enfin tournées vers l’extérieur, ouvertes à tous, telle la commission art et révolution qui travaille les problèmes de culture populaire en collaboration avec Planchon et Maréchal ou cette commission des travailleurs immigrés qui réunit des syndicalistes, des étudiants et des instituteurs.

À cela, il faut ajouter une série de débats sur les sujets les plus divers et une ouverture sur la Cité s’exprimant déjà par le travail des étudiants dans les quartiers ou les Maisons de jeunes.

Quant au soutien des ouvriers, il n’a pas donné ce que les étudiants eux-mêmes en attendaient : leur origine généralement bourgeoise, tout comme leur manque de formation politique et syndicale les ont fait trop souvent tomber dans un « ouvriérisme » attachant et généreux, mais trop intellectuel et naïvement exalté. Il en restera cependant, et c’est fondamental, une profonde prise de conscience des problèmes de notre temps.

3. Une remise en cause du proche passé.

– Remise en cause d’un enseignement au contenu traditionnel trop détaché des préoccupations actuelles.

– Remise en cause d’un enseignement autoritaire où le professeur imposait ses connaissances à l’étudiant : celui-ci entend participer à sa formation dans un libre dialogue qui n’exclut pas la contestation.

D’ailleurs, toute une génération est en train de prendre conscience de la nécessité de réformer l’enseignement dans son ensemble et se prépare à fournir des enseignants d’un type nouveau.

– Remise en cause de structures centralisatrices et étouffantes pour les personnalités au profit des idées d’autonomie de l’Université et de gestion paritaire (supposant la participation des étudiants à tous les niveaux de responsabilité).

– Remise en cause enfin du rôle de l’Université dans la société et de son caractère bourgeois : elle devra désormais remplir la fonction critique qui correspond à sa vocation, et devenir l’université du peuple tout entier.

Tout ceci reste encore sur de nombreux points à l’état de projet, mais le travail fait est déjà profond. Rien ne serait plus faux que de croire les étudiants encore attachés au problème des examens depuis longtemps réglé. À ce sujet, il faut signaler que personne n’a été lésé par leur report en septembre, puisqu’une session de « cas spéciaux » (déterminés par des commissions paritaires professeurs-étudiants) est prévue cette semaine.

II. DIFFICULTES ET PROBLEMES AUXQUELS S’EST HEURTEE LA FACULTE.

Malgré le sérieux de tout ce qui a été fait, il ne faut pas ignorer de grosses difficultés.

1. Les événements des dernières semaines se sont abattus sur un monde étudiant – et pour une bonne part enseignant – peu structuré.

D’un côté une toute petite minorité politisée (organisations d’extrême-gauche) ; de l’autre, une masse inorganisée, atomisée ; une U.N.E.F. depuis longtemps sans grande influence en Lettres. La spontanéité créatrice, source du mouvement étudiant, risquait de s’épuiser et de voir ses premières conquêtes difficiles à consolider, d’autant que les événements ont eu, dans un premier temps, tendance à renforcer cette inorganisation : beaucoup d’étudiants réagissaient par le refus d’actions coordonnées et de toute structure (Mouvement du 22 mars).

Cela explique cette impression d’anarchie bon enfant, que beaucoup ont constatée. Mais maintenant, la plupart ont pris conscience du besoin de s’organiser pour ne pas laisser le monde étudiant isolé devant la menace d’une nouvelle réforme autoritaire du Pouvoir et noyé à la rentrée sous le flot des absentéistes d’aujourd’hui.

2. La sécurité de la faculté a cependant créé les soucis les plus graves :

L’occupation des bâtiments, leur ouverture permanente, supposaient un service d’ordre efficace, capable de contrôler les entrées : or, étudiants sans structures pas plus qu’enseignants n’étaient préparés à de telles responsabilités.

Les événements, (en particulier les manifestations), ont par ailleurs entraîné l’invasion de la faculté par des éléments divers que les Lyonnais connaissent maintenant sous le nom de « trimards » (jeunes chômeurs, blousons noirs et autre inadaptés de notre société). Il faut à cela ajouter un certain nombre d’étudiants ou de gens de l’extérieur déprédateurs : les uns pour voler, d’autres par idéal anarchiste, ont en définitive commis beaucoup plus de dégâts que les trimards toujours accusés. Remarquons d’ailleurs que les destructions les plus graves sont le fait des éléments fascistes venus attaquer la faculté, le mardi 4 juin 1968 (quai Claude-Bernard).

Le service d’ordre, mal organisé, n’a pu éviter ces déprédations dans une faculté très difficile à surveiller et à contrôler. Par ailleurs, une conception déplacée de la solidarité globale de tous les occupants a rendu impossible toute mesure énergique pour éliminer les éléments indésirables.

C’est pourquoi il a fallu se résigner à évacuer une partie des matériels précieux. Mais il est faux de dire que la faculté est abandonnée. Tous les jours s’y tiennent des commissions et le problème de la sécurité lui-même est en voie de solution définitive.

EN CONCLUSION

L’effort de réorganisation et de reconstruction, rendu plus difficile par les inconvénients signalés, progresse rapidement. Les bases de la rentrée prochaine sont fixées et les structures provisoires de la nouvelle Université, que tous souhaitent, se mettent en place.

U.D.C.F.D.T. du Rhône, Lyon, 17 juin 1968Document réalisé par 3 militants

du S.G.E.N. (C.F.D.T. Supérieur)

dont Baumont (Conseiller U.D.)

Document 211

Préparer l’assemblée générale du 23 mai

L’assemblée générale des comités d’action, qui s’est tenue le 19 mai à l’Institut d’art regroupait 200 personnes représentant 148 comités d’action.

Y participaient les Comités de

3e, 4e et 5e Maubert, 5e Contrescarpe, 5e Mouffetard, 5e Jussieu, 6e, 13e, trois C.A. du 14e Maine-Montparnasse, Achères, Montsouris, Sannois-Chapeau Rouge, Sannois A.C.G.I.S., Brunoy, Corbeil, Saint-Maur, 15e, Clichy, Gennevilliers, C.A. des moniteurs de l’Uniclub, d’instituteurs, des professeurs du secondaire, ouvriers-étudiants (Renault, Citroën, action populaire du 20e), des travailleurs en Sciences humaines, de l’hôpital Necker, S.E.M.A, du centre audio-visuel de l’E.N. Sup., de Saint-Cloud, santé mentale Sainte-Anne, éducateurs, langues Grand-Palais, travailleurs et étudiants des territoires sous domination française, de la gauche américaine, Institut d’urbanisme, Lettres classiques et modernes, prépa-Lettres, Institut national de la recherche agronomique, étudiants en psychologie, cité universitaire bd. Jourdan, section chinoise de Censier, C.P.R.E.A.

Ces 148 comités ne sont qu’une partie des multiples C.A. créés depuis le 3 mai dans toute la France et particulièrement dans la région parisienne. Aussi la coordination mise en place à l’issue de l’assemblée ne représente pas, loin de là, tous les comités d’action existants.

Pour rendre plus effectif le travail, il faut s’attacher dans les jours à venir à regrouper le maximum de comités d’action dans la même coordination.

I. L’assemblée générale a défini deux critères décisifs pour les comités d’action :

être des comités faits pour l’action et non des commissions de discussion ou des comités d’études de problèmes. Pour cela les comités ne sont pas des comités trop vastes (10 à 30 personnes) et choisissent leur point d’intervention de façon précise ;

être des comités politique, c’est-à-dire qui ne se cantonnent pas dans l’action universitaire ou corporative mais se fixent pour objectif le renversement du régime et l’ouverture d’une voie révolutionnaire de transformation de la société. Cet objectif ne peut bien évidemment suffire à lui seul, mais son affirmation donne leur cohérence à tous les autres objectifs particuliers (salaires, examens, réformes universitaires, pouvoir syndical, libertés politiques, etc.)

Tous les comités qui se reconnaissent dans ces deux critères devraient pouvoir se coordonner avec les 148 C.A. présents à l’assemblée du 19 mai. C’est pourquoi, le jeudi 23 mai sera une date capitale pour la constitution d’un mouvement unifié des comités d’action.

II. Même si les décisions prises dimanches, relatives à la mise en place de quatre commissions de coordination ont pu être mises en application à partir de ce mardi matin, il ne semble pas que les problèmes posés par la coordination générale de notre action aient été réglés.

À ce propos, des points de vue différents sont apparus au sein de l’assemblée comme dans les contacts que les militants chargés de la coordination ont pu avoir lundi avec les militants travaillant dans des comités non encore coordonnés. Ce sont ces points de vue qu’il faudrait discuter jeudi.

a) Un minimum de base politique commune à l’ensemble des comités d’action est-il nécessaire et possible ?

Si oui, quels moyens prend-on pour définir ce minimum, au cours de l’assemblée de jeudi ou d’une ultérieure. Sinon, à partir de quoi la coordination pourra-t-elle fonder son action ?

Le « minimum de base politique » en question ne peut de toute façon pas être un programme tout constitué, comme en ont les partis, mais ne pourrait être qu’un ensemble de propositions politiques relatives à l’action. Ainsi par exemple : quelle attitude avoir à l’égard de la C.G.T. et de ses militants dans les usines ? Comment considérer les « comités d’action pour un gouvernement populaire » créés par le P.C.F. depuis mardi ? Doit-on ou ne doit-on pas favoriser des comités d’action ouvriers dans les entreprises occupées ? Faut-il ou ne faut-il pas abandonner le terrain de combat au sein des facultés, laisser le monopole des propositions universitaires au courant réformiste ? Dans quels termes nos tracts poseront-ils le problème du régime (capitalisme-socialisme ou de Gaulle – non de Gaulle) ?, etc.

b) La coordination des comités d’action peut-elle exercer un minimum d’action politique autonome ou non ?

Par exemple peut-elle lancer des appels, donner des consignes de manifestations, etc. ou bien doit-elle se borner à informer les comités des actions respectives entreprises par les uns et les autres ? Si l’on se prononce en faveur d’une coordination politique et non uniquement technique se pose le problème du contrôle régulier par les comités d’action du travail des militants chargés de la coordination. Il est illusoire d’envisager que l’assemblée des délégués de tous les comités puisse se réunir tous les jours (ce sera très rapidement de 500 comités ou plus qu’il va s’agir). Il faudra donc mettre en place une instance intermédiaire regroupant chacune de 20 à 50 comités du même secteur géographique, professionnel, disciplinaire ou autre.

c) Comment reprendre l’initiative dans la rue ?

La généralisation des occupations d’usines et des différents lieux et moyens de travail pose le problème du pouvoir de la classe ouvrière sur les moyens de production. Le problème du pouvoir politique d’État reste cependant entier. C’est dans la rue qu’il se pose et se règle. Pour ne pas aller à des défaites, il faut réfléchir sur les objectifs à choisir.

III. Outre des décisions sur ces questions, l’assemblée de jeudi pourrait examiner :

le problème des collectes de soutien aux grévistes (dimanche il a été décidé que les collectes faites par les comités de quartier seraient versées aux usines du quartier, mais les fonds recueillis par les autres comités posent un problème) ;

le problème des meetings et petites manifestations dans les quartiers et les communes de banlieue ;

le problème des discussions et du travail commun étudiant-ouvriers dans les usines (cf. travail coordonné à Censier) ;

le problème des liaisons techniques (du fait de la grève) entre les comités, etc.

IV. Pour cela, et pour que la discussion ne soit pas aussi confuse que dimanche, il faudrait que chaque comité d’action ait pu discuter une fois au moins de ces différents points afin que ses délégués aient un avis représentatif.

Dans tous les cas et pour garder à cette assemblée son caractère on ne pourra considérer comme comité d’action apte à être représenté que les comités :

ayant eu au moins une réunion,

ayant désigné eux-mêmes leurs deux délégués,

et, si possible, ayant déjà eu une initiative publique ou entrepris une action.

RENDEZ-VOUS JEUDI A 14 H A L’INSTITUT D’ART

(Grand Amphi) 3, rue Michelet Paris 6e.

La coordination des C.A.

Document 229

La commune de Nantes

Parfois la pensée précède l’action et bat des ailes hors des réalités. C’est ce qui se passe dans ces forums hallucinants que sont les amphis de la Sorbonne ou de l’Odéon. Mais parfois l’action précède la pensée, précède le langage serait-on tenté de dire. C’est ce qui se passe dans la « Commune » de Nantes. Alors qu’à Paris nous incitons sans trop y croire à la constitution du double pouvoir c’est-à-dire du pouvoir des masses, de la base s’auto-organisant face au pouvoir établi ; alors que nous réclamons l’autogestion, celle-ci, ou une ébauche prometteuse du moins, existe déjà à l’échelle d’une ville, à Nantes. Voici une ville dont on peut dire qu’elle est à l’avant-garde du combat révolutionnaire. Un comité intersyndical siège à la mairie et dirige pratiquement la ville. Il assure non seulement la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité, mais aussi le ravitaillement de tous les grévistes en collaboration avec les organisations paysannes et des villages voisins. De plus, on a pu voir pendant plusieurs jours des bons d’essence, des bons d’alimentation distribués dûment certifiés par ce comité intersyndical. Plus encore le comité contrôle les prix dans la ville, des délégués visitent les marchés et les magasins de détail et obligent les commerçants à maintenir leurs prix. C’est cela le double pouvoir. Par ailleurs des comités de quartier ont été créés. Ils s’occupent, en collaboration avec des villages voisins, du ravitaillement des familles des grévistes en ce qui concerne les produits de base. Les paysans, du C.D.J.A. surtout, vendent au prix de revient, c’est-à-dire qu’on assiste concrètement quoiqu’à une échelle réduite, à la suppression des intermédiaires !

Double pouvoir donc, mais là ne s’arrête pas l’originalité de Nantes. Une chose est étonnante, réconfortante par-là même : il s’agit de l’alliance réelle et concrète entre les travailleurs, les paysans et les étudiants, c’est-à-dire entre les classes révolutionnaires et les étudiants révolutionnaires. Cette alliance se fait surtout à la base, les étudiants et les ouvriers vont aider les paysans dans leurs travaux, les étudiants soutiennent les piquets de grève ouvriers, tous agissent pratiquement la main dans la main. Mais cette alliance se fait également au niveau des organisations. À l’intersyndicale siègent C.G.T., C.F.D.T., C.G.T.-F.O., F.E.N., U.N.E.F. (tenue par les « anars », C.D.J.A. et F.D.S.E.A.).

Une réflexion vient à l’esprit quand on a vu et compris la réalité de la Commune de Nantes. Voilà la solution, voilà l’action révolutionnaire amenée maintenant partout ! S’il y avait 10, 20 Nantes en France et en Europe, l’administration gaulliste et le capitalisme dans la foulée s’effondreraient comme un château de cartes. S’il y avait 10, 20 Nantes, la révolution se ferait réellement, concrètement par la base, c’est-à-dire durablement. S’il y avait 10, 20 Nantes, nous n’aurions pas à devoir compter avec les bureaucraties en place, nous pourrions éviter cette gigantesque fumisterie, cette gigantesque récupération que sera une révolution de Palais (Bourbon, en l’occurrence) amenant la gauche à prendre ce pouvoir administratif auquel nous opposons cet autre pouvoir, celui des masses et de la démocratie directe. La révolution sera une révolution des masses, non un coup d’État entre bureaucraties.

Extrait de Tribune du 22 mars, 5 juin

Document 346

La stratégie du parti

Ce qui me frappe dans les interventions jumelles de Juquin et de Besse, c’est qu’ils n’ont pas entendu ce qui a été dit ici. On a apporté une foule de faits précis et significatifs sur la physionomie du mouvement, son ampleur et sa portée, les possibilités qu’il ouvrait à un parti révolutionnaire. Ils sont demeurés sourds à nos propos comme ils ont été aveugles devant les événements. Et pour les mêmes raisons. Ils n’essaient pas de comprendre les faits avec tout ce qu’ils impliquent de neuf et d’imprévu. Ils ont pris l’habitude de toujours se référer à des textes, à des résolutions plus ou moins anciennes. Leur démarche intellectuelle consiste à partir de ces textes, à les commenter pour tenter de faire cadrer les événements avec eux, en effaçant ceux qui n’y peuvent rentrer. À entendre Juquin, nous nous retrouverions aujourd’hui dans la situation qui était la nôtre avant les événements : il s’agirait toujours de préparer au mieux les élections. On a l’impression que, pour lui, il ne s’est au fond rien passé. La crise de mai n’est pas expliquée, analysée, elle est effacée. Et pourtant, pour la dialectique marxiste, le plus intéressant dans l’histoire est toujours ce qui ne pouvait être prévu : le nouveau, les changements brusques, les mutations, les points de rupture, les crises, à partir desquelles il faut repenser une situation, s’y adapter, en tirer des enseignements pour l’avenir.

Depuis plusieurs années, le Parti cherche à grouper et à mobiliser les masses sur les bases d’un programme commun négocié avec la F.G.D.S. dans la perspective d’une victoire électorale. Ce schéma a pu être valable, cette stratégie payante, dans une situation sociale et politique relativement stable. Mais l’explosion de mai les a fait voler en éclats. Une rupture dans l’équilibre des forces politiques s’est produite là où on ne l’attendait pas, et tout le jeu politique s’en est trouvé modifié. L’action des étudiants, des lycéens, des jeunes, qui a marqué comme une déchirure dans la société française, le démarrage ensuite des grandes grèves ouvrières ont porté au régime gaulliste un coup sur le terrain de la contestation directe du pouvoir. Les jeunes mettaient en cause tout le système d’exercice de l’autorité dans la société française actuelle ; dans cette contestation qui est venue interférer avec les luttes revendicatives ouvrières, le gaullisme, avec son système d’autorité octroyée d’en haut, apparaissait comme le symbole de ce qu’il fallait abattre. Un phénomène important, c’est qu’une large fraction de ce qu’on appelle classes moyennes, terme qui recouvre des réalités très diverses, en tout cas une grande masse d’intellectuels et d’artistes, de cadres moyens et supérieurs, d’avocats, de médecins, de techniciens de tous ordres ont participé au mouvement avec un enthousiasme et un esprit d’invention qu’on ne leur connaissait pas.

L’État gaulliste a été surpris par cette explosion, non moins que le Parti. Il y a eu quelques jours, peut-être une semaine, où le pouvoir était vacant. Il suffisait de le prendre.

Si le régime n’est pas tombé, c’est que personne n’a voulu ou osé le faire choir. Mais ce moment a été court. La politique est l’art de l’occasion. Après le démarrage des grèves avec occupation d’usines, quand le mouvement chaque jour s’étendait sans avoir encore fait son plein, c’est alors qu’il fallait comprendre qu’une perspective entièrement nouvelle était ouverte pour le renversement du gaullisme. La situation n’était certes pas révolutionnaire. Mais le gaullisme n’est pas non plus un régime comme les autres ; né de l’émeute, il a supprimé ou affaibli toutes les institutions représentatives de la démocratie parlementaire qui peuvent jouer, dans les périodes de grandes crises, entre le pouvoir et le peuple, un rôle d’intermédiaire ou de tampon. On voit mal comment on pourrait, aussi longtemps qu’il reste maître du jeu, renverser ce régime par des procédures purement électorales. Or le pouvoir se trouvait, pendant les jours critiques, seul et désemparé face à la rue, aux facultés et aux usines occupées. La police flottait, l’armée que le général a cassée et qui ne constitue plus une force politique autonome, restait pour le moins réservée et dans l’expectative. Il fallait alors lier les revendications ouvrières à la chute du régime en déclarant nettement que le gouvernement des Ordonnances ne pouvait constituer un interlocuteur valable. D’instinct les masses ouvrières, dans leur plus grande part, sentaient de cette façon. Et la petite bourgeoisie, cette fraction des classes moyennes qui déjà était profondément inquiète, n’aurait plus souhaité qu’une chose en voyant le mouvement s’étendre jour après jour, c’est que le Vieux s’en aille au plus vite pour éviter le pire et que le navire ne risque pas de sombrer avec le capitalisme. Peut-être aurait-on eu un gouvernement de transition, sans programme commun avec la F.G.D.S. Mais le mouvement de la jeunesse, 9 millions de grévistes, la victoire remportée sur le gaullisme, c’est plus qu’une signature en bas d’un programme. Des élections ouvertes alors et dans ces conditions auraient été des élections gagnées. Beaucoup de ceux qui manifestaient aux Champs-Élysées n’auraient pas été les derniers à voler au secours de la victoire et à voir dans le Parti la seule force disciplinée et cohérente pour promouvoir une nouvelle politique débouchant sur autre chose que le désordre et l’anarchie.

Le Parti a choisi une autre stratégie, ou plutôt il a continué sur sa lancée comme si rien ne s’était passé. Il a vu dans les événements un moyen de pression pour amener la F.G.D.S. à conclure ce pacte de gouvernement commun qui doit sortir des prochaines élections. Et il a au départ orienté les grèves dans la voie d’un nouvel accord Matignon avec le gouvernement en place. C’était faire savoir clairement au régime qu’on ne cherchait pas sa chute, qu’on ne mettait pas en cause son existence ni sa légitimité. Par là, on lui permettait de durer, de souffler et de voir venir. Cette stratégie aurait été payante si elle avait conduit rapidement à des accords, à leur ratification par les ouvriers, à la reprise du travail dans l’ordre. Dans ce cas, le Parti serait encore apparu comme la seule force politique organisée, ayant prise sur le mouvement et susceptible de le contrôler pour le mener vers des solutions positives et raisonnables.

Il serait sorti de l’épreuve grandi, son prestige renforcé, dans une position favorable pour continuer la lutte dans le cadre même du régime actuel. Mais cette stratégie était condamnée à l’échec pour deux raisons que le Parti a méconnues ou dont il a sous-estimé l’importance : d’une part l’état d’esprit des masses ouvrières, qui s’est manifesté par le refus du protocole d’accord négocié avec le gouvernement ; d’autre part, la capacité du pouvoir de lancer, dès que les choses auraient commencé à tourner, une contre-attaque vigoureuse. On peut dire que du jour où les ouvriers ont choisi de rejeter le projet d’accord, la partie était jouée et perdue. Le pouvoir savait alors que nous n’avions pas réellement la volonté de nous engager à fond et qu’il suffisait de laisser pourrir les choses jusqu’au moment où il lui serait possible de reprendre l’initiative qu’il avait perdue. La petite bourgeoisie voyant les grèves continuer après des négociations qu’on lui avait présentées comme devant aboutir, en concluait ou que le Parti était lui-même débordé et qu’il ne contrôlait rien du tout, ou que le Parti jouait double jeu et que, derrière les prétendues revendications, il préparait l’heure de la prise du pouvoir, deux explications qui pour être contradictoires n’en jouaient pas moins dans le même sens : celui de la crainte, de la méfiance, de l’hostilité. De Gaulle, qui n’est pas général pour rien, n’a pas laissé passer l’occasion qui lui était ainsi offerte. Il a imposé le jour venu sa propre stratégie, en contestant le mouvement de masse sur le terrain même où il s’était développé contre lui, celui de la rue, et en fixant les élections dans les conditions et à la date qu’il avait décidées et choisies. Auparavant la « tournée des popotes » avait clairement fait comprendre aux adversaires, aux amis et aux hésitants qu’il n’y avait plus à s’y tromper : l’État de nouveau était là et bien là. Peut-être était-il déjà trop tard pour refuser, en dépit du bluff qu’elle pouvait comporter, cette partie de poker. Mais accepter d’emblée dans l’heure qui a suivi, c’était entrée dans le jeu de l’adversaire et se battre dans les pires conditions. Il n’est pas besoin d’être historien pour comprendre qu’un mouvement qui pendant un mois a ébranlé toutes les structures de la société française et qui n’a pas abouti, qui n’a pas débouché sur un grand succès politique comme l’aurait été la chute du régime, ne peut, même s’il apporte d’importants avantages matériels, que provoquer, chez ceux qui y ont pris part, les ressentiments, les divisions, les réactions anarchiques que donne l’amertume d’un grand espoir déçu et, chez ceux qui y sont restés étrangers, ces réactions de haine et de violence que laisse une grande peur quand le sentiment du péril est passé et que l’ennemi cesse d’apparaître réellement redoutable comme on l’avait cru. Il s’est démarqué des extrémistes. Il a rassuré le pouvoir et le gouvernement qui ont pu survivre et préparer leur contre-attaque. Il a déçu et heurté beaucoup de ceux qui étaient à la pointe du combat. Mais personne chez les petits bourgeois et chez tous ceux qu’inquiétaient (sic) le mouvement, ne lui saura gré de l’avoir freiné, de ne pas l’avoir mené jusqu’à son terme. Ils ne nous en veulent que davantage de la peur qu’ils ont eue, maintenant qu’il n’est plus aussi dangereux de nous attaquer. Nous avons perdu sur tous les tableaux.

On nous assure que le Parti a remporté un grand succès en obtenant des élections qui n’étaient pas prévues et que pour sa part il souhaitait. Nul n’est prophète. Mais nous croyons que le Parti se trompe lourdement s’il pense aller à de bonnes élections.

Jean-Pierre Vernant