Intérieurs. Ép. 2 : Tentative de description d’un intérieur inconnu à partir de quatre photos trouvées

Entrée, salon, cuisine, chambre à coucher... Comment aménage-t-on son chez-soi ? Et les photographies, les textes qui capturent ces espaces et leur mobilier, que révèlent-ils de celles et ceux qui y ont habité ? Pour Entre-Temps, Philippe Artières entrouvre la porte des intérieurs, ceux d'inconnus, de personnages de fiction, et parfois les siens. Une balade d'une pièce, d'un objet ou d'une vie à l'autre, au gré des images mentales qu'on s'en fait. Épisode 2 : quatre photographies pour circuler entre deux pièces et s'imprégner petit à petit de l'atmosphère du lieu.

Quatre photographies

Ce sont quatre photographies achetées lors d’un vide-greniers, puis longtemps laissées au fond d’une boîte dans le bas d’un placard. Ces clichés noir et blanc, format 10 par 15 cm sur papier Agfa Brovira, sont sans indication manuscrite de lieu ni de date.

Le lieu est difficile à identifier – un pavillon ou un appartement dans une banlieue ou dans une ville de province, difficile à dire – ; quant à l’époque, probablement la fin des années 1960, en raison moins de ce que l’on voit sur les images que des tirages eux-mêmes et de leur format.

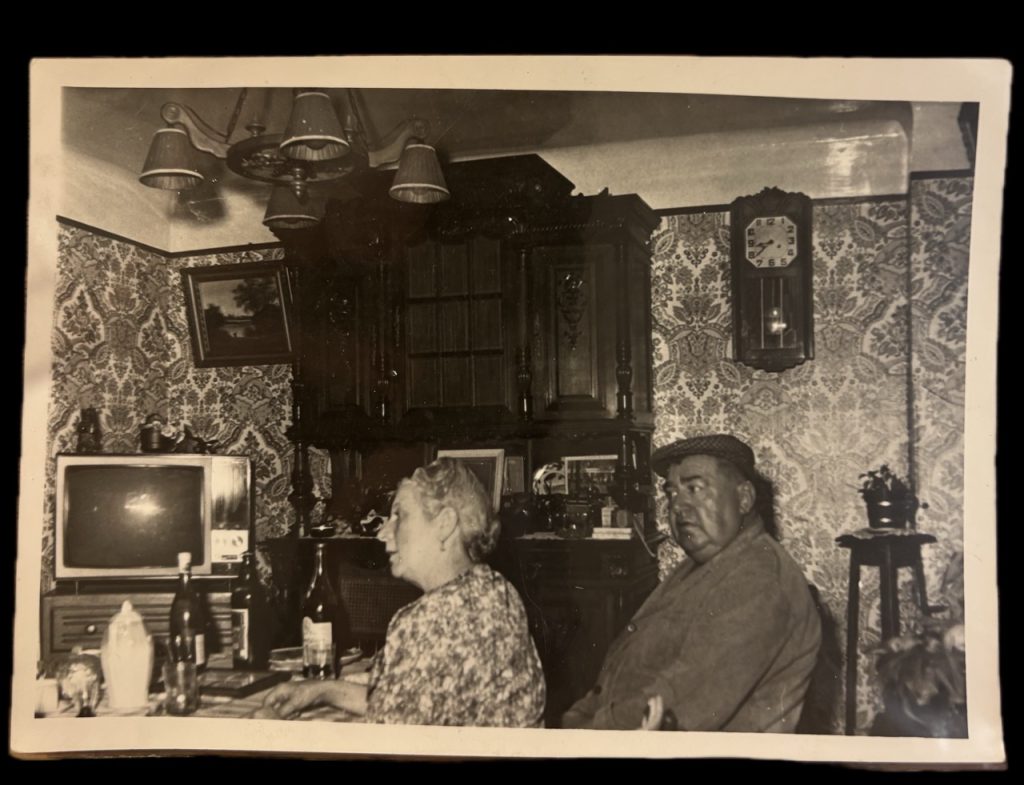

Sur l’une d’elles figurent deux personnages, un homme et une femme ; ils ne regardent pas le photographe mais, semble-t-il, d’autres individus qui ne sont pas sur la photo. Les deux protagonistes portent des vêtements communs à la fois au monde ouvrier et au milieu agricole : lui a une casquette bien qu’étant à l’intérieur, une veste de drap qui pourrait être un bleu de travail et elle une robe au tissu fleuri, qui n’est pas une robe d’intérieur mais dirons-nous une robe du dimanche.

Le décor dans lequel ils sont est un intérieur, celui d’une salle à manger. Ils sont assis devant une table, au beau milieu d’un repas, avec ses assiettes, verres et bouteilles.

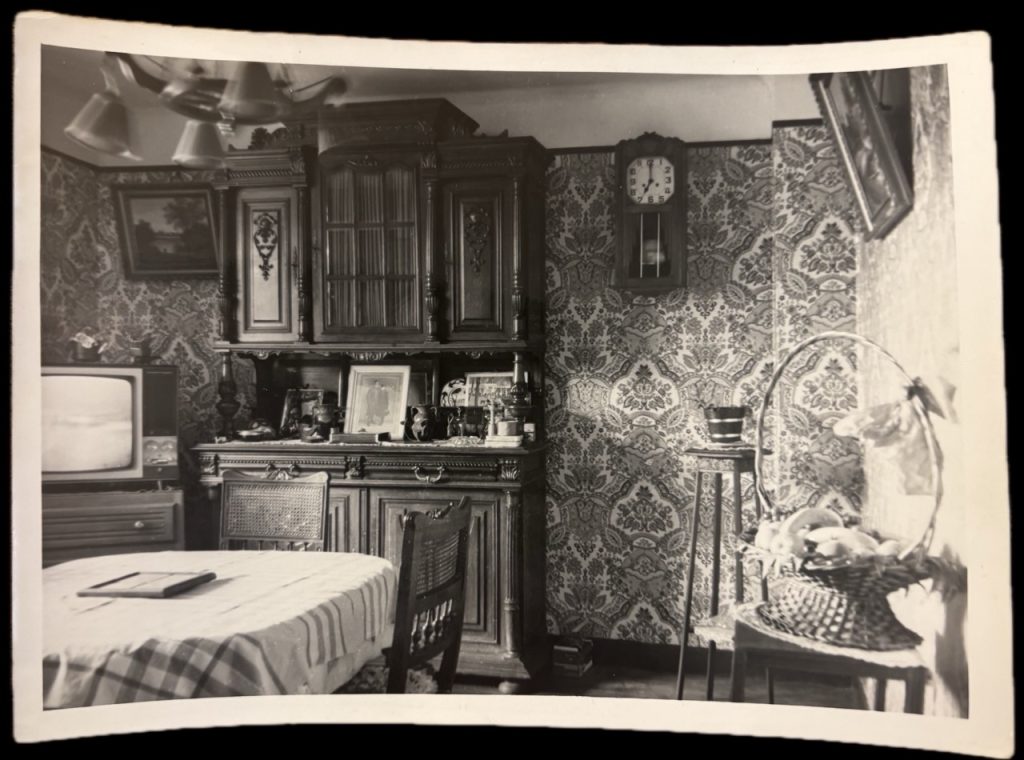

La deuxième image représente la même pièce, elle a été prise avec le même point de vue mais cette fois tout est bien rangé ; il n’y a plus personne ; le poste de télévision semble allumé ; il est 7 h du soir.

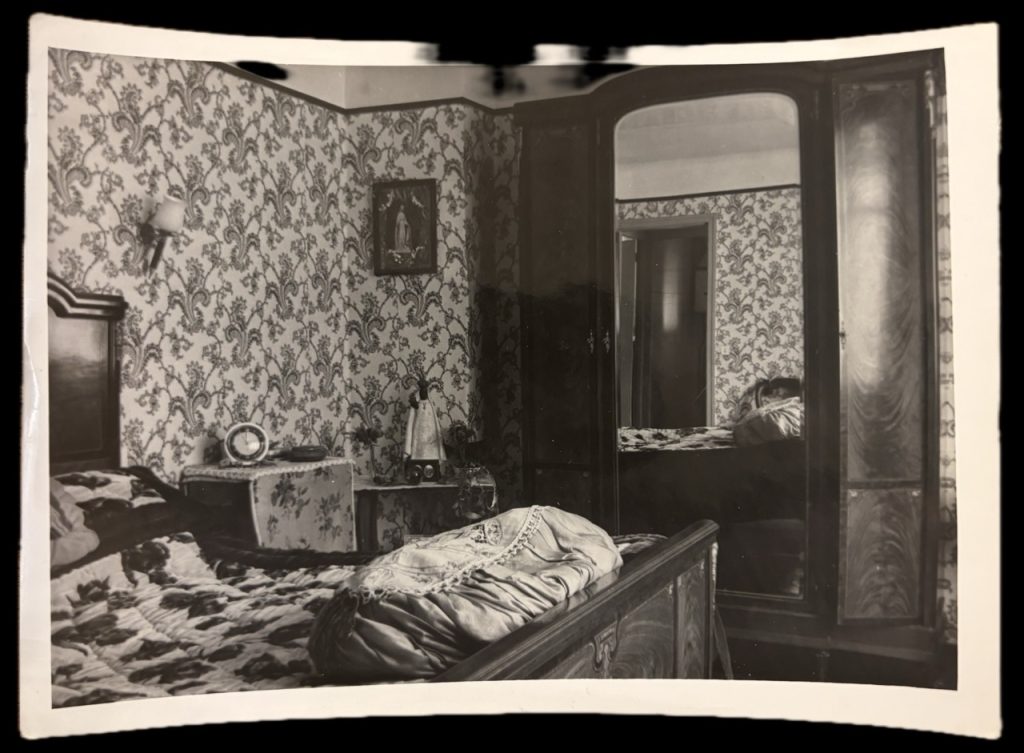

La troisième image est celle d’une chambre à coucher dont on aime à imaginer qu’elle est dans le même logement, qu’elle est celle de cette femme et de cet homme. Mais forment-ils un couple au fait ? Cette chambre est-elle conjugale ? Ou bien est-ce celle d’un·e célibataire, d’une veuve ou d’un veuf ? Le mobilier a un genre, on le sait bien.

Dans cette chambre à coucher, l’armoire à glace est en merisier, comme le lit. Ces objets sont les pièces d’un seul lot, sans doute hérité ou reçu en cadeau le même jour ; au moment du mariage, de la mort des parents, d’un déménagement.

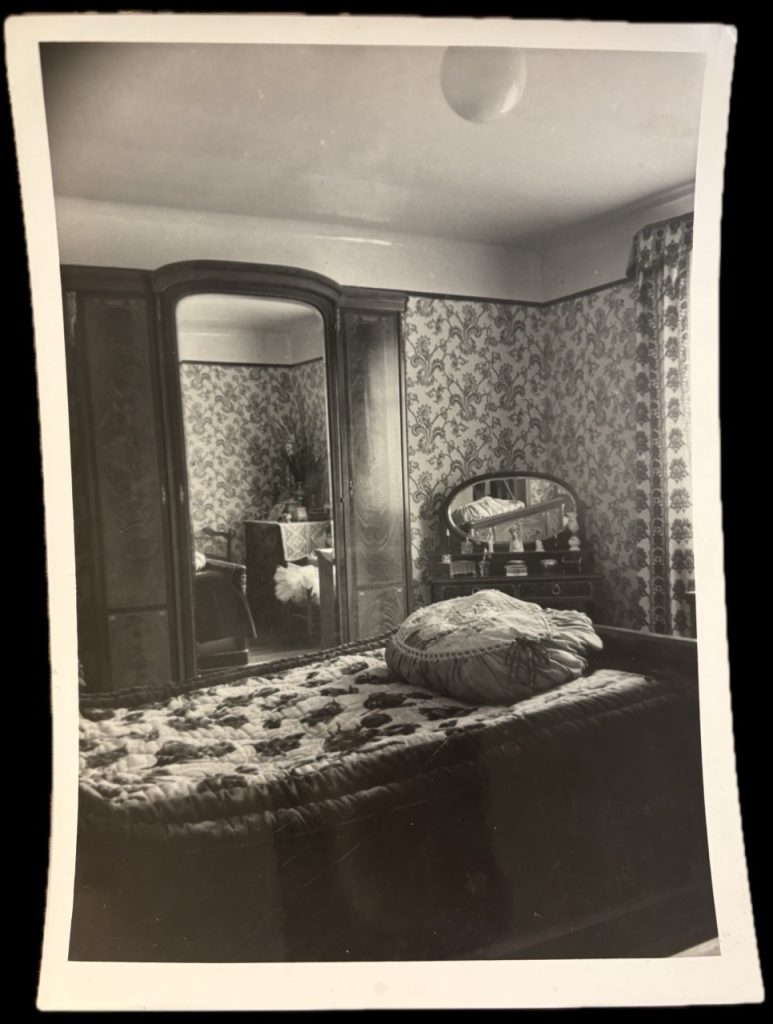

La quatrième image a pour objet aussi cette chambre à coucher mais sous un autre angle ; elle est aussi déserte mais on y voit la partie qui fait face au lit. Avec elle, on comprend mieux la manière dont le mobilier est agencé dans cette pièce.

Sur ces deux dernières images, un objet curieux : un épais coussin rond, posé au milieu du lit.

La salle à manger

Revenons aux premiers clichés et tentons de dresser un inventaire des meubles et objets qui composent cet intérieur.

La salle à manger, habillée d’un papier peint à motifs de végétaux symétriques, est meublée principalement d’un buffet vaisselier à crédence, deux corps et deux portes en bois sombre (chêne), d’une table haute carrée recouverte d’une nappe avec ses chaises cannées en chêne et d’une commode de bois clair à tiroirs (année 1950) sur laquelle a été placé un poste de télévision de marque Philips ou Schneider, écran 61 cm avec coffrage bois, début 1970. Précisons que le buffet est travaillé. Les portes du haut arborent des décorations en relief ; le haut du meuble est bordé par une corniche, tandis que les tiroirs portent des poignées métalliques ; le bois est sculpté, colonne en creux, motifs décoratifs…

À droite du buffet est accrochée, dans la partie haute du mur, une petite horloge à pendule (avec carillon type Westminster) années 1930, dont la valeur est aujourd’hui estimée entre 100 et 300 euros sur les sites de vente en ligne.

À gauche du buffet, au-dessus de la télévision, un tableau est suspendu ; cette peinture à l’huile, dans un encadrement doré, est peut-être la copie d’une œuvre célèbre représentant une scène champêtre (arbres, pièce d’eau) ; elle ressemble plus à un Camille Corot qu’à un Jean-François Millet.

La pièce est éclairée par un lustre central de quatre ampoules surmontées de quatre petits abat-jour, de couleur identique semble-t-il, en tissu uni, montés sur un rouet de bois à l’horizontal. Elle comporte sur le mur droit un autre tableau, également une peinture – on croit apercevoir un portrait avec coffre. Les images sont très présentes dans la pièce : sur la partie intermédiaire du buffet on en aperçoit trois, seule celle du centre est identifiable : y figure un couple se tenant par l’épaule… S’agit-il du couple qui habite ou a habité le logement, ou bien de l’un ou l’autre de leurs parents ? La photo du couple est en noir et blanc, semble-t-il, et encadrée avec une marie-louise. Sur une seconde photographie, on croit distinguer un groupe de personnes… une photo de famille ?

D’autres petits meubles participent à la décoration soignée de cette salle à manger. D’une part, un guéridon carré très haut à quatre pieds sur lequel a été posé un petit seau en bois cerclé (plastique ?) servant de cache-pot à une plante d’intérieur, fleurie sur l’image avec les personnages. D’autre part, sous le portrait peint, une composition de fruits frais ; les bananes, pommes, et agrumes sont présentés dans un panier avec une anse cerceau, ornée d’un nœud de tissu ou papier. On peut supposer qu’il s’agit d’un cadeau reçu car, sur l’autre cliché, cet élément ne semble pas présent : on aperçoit à la place ce qui pourrait bien être la tête d’un animal de compagnie, sans doute un chien. Une table basse à quatre pieds accueille cette composition. Beaucoup de bibelots sont disposés sur la télévision et sur le buffet sans qu’on puisse les décrire. Des napperons ont aussi été placés ici et là.

La chambre

Entrons à présent dans la chambre, après Antoine Dibie et Michelle Perrot (Antoine Dibie, Ethnologie de la chambre à coucher, Grasset, 1987 ; Michelle Perrot, Histoire de chambres, Seuil, 2009). Elle est habillée d’un papier peint d’une couleur pale, avec un motif de chardon. La seule image accrochée est une représentation de Vierge ou peut-être de sainte ; indéniablement en tous cas un personnage religieux ; sur l’autre photographie de la chambre, on aperçoit un crucifix au-dessus du lit. Le mobilier déjà décrit (lit et armoire à glace) est complété de petits meubles : une table de nuit avec son réveil et une petite boîte ronde en bois, et une petite console sur laquelle est placé un étrange objet : une poupée ou figurine vêtue d’une robe blanche – une aube ? – au bas de laquelle il y a deux portraits dans deux médaillons. Cette partie de la pièce ressemble à un petit autel religieux. On distingue des fleurs sur cette même console.

La décoration est marquée par une forte présence de tissus à motifs : il y a non seulement le dessus de lit mais aussi une tenture sur la table de nuit, et différents napperons. Le gros coussin sur le lit vient renforcer cette surcharge.

Se dégage aussi l’impression, renforcée par la présence de la composition de fruits « exotiques » dans la salle à manger, que cette chambre est celle de personnes ayant vécu un temps à l’étranger (colonie ?). Ces fruits, s’agit-il d’un cadeau, ou plutôt d’un souvenir ? On se demande soudain si la figurine n’est pas un objet lui aussi exotique ? Une petite statue d’artisanat ? L’impression première ressentie d’abord en entrant dans cette chambre laisse place à une seconde beaucoup plus riche. Ces quelques détails suffisent à teinter cette intimité d’une autre coloration, celui d’un monde quitté, laissé au loin.

Et lorsqu’on revient dans la salle, on voit autrement les photos sur le buffet. Et si c’était un portrait en pied du couple avant qu’il ne quitte son appartement, vers cet ailleurs dont ils sont revenus et dont quelques traces subsistent ?