Intérieurs. Ép. 1 : Présentation

Entrée, salon, cuisine, chambre à coucher... Comment aménage-t-on son chez-soi ? Et les photographies, les textes qui capturent ces espaces et leur mobilier, que révèlent-ils de celles et ceux qui y ont habité ? Pour Entre-Temps, Philippe Artières entrouvre la porte des intérieurs, ceux d'inconnus, de personnages de fiction, et parfois les siens. Une balade d'une pièce, d'un objet ou d'une vie à l'autre, au gré des images mentales qu'on s'en fait. Dans ce premier épisode, l'auteur expose les murs porteurs du projet.

« L’œil, d’abord, glisserait sur la moquette grise d’un long corridor, haut et étroit. Les murs seraient des placards de bois clair, dont les ferrures de cuivre luiraient. Trois gravures, représentant l’une Thunderbird, vainqueur à Epsom, l’autre un navire à aubes, le Ville-de-Montereau, la troisième une locomotive de Stephenson, mèneraient à une tenture de cuir, retenue par de gros anneaux de bois noir veiné, et qu’un simple geste suffirait à faire glisser. La moquette, alors, laisserait place à un parquet presque jaune, que trois tapis aux couleurs éteintes recouvriraient partiellement. »

Georges Perec, Les Choses, 1965.

Chaque fin d’année dans les sélections des beaux livres qui paraissent avant les fêtes, de coûteux et épais ouvrages sont consacrés à la décoration intérieure. Ces livres sont marqués d’exceptionnalité : ils portent sur les plus belles réalisations d’architecture intérieure d’hier à aujourd’hui, sur les intérieurs imaginés par les plus célèbres des designers contemporains, ils ont un faible pour les plus luxueux appartements new yorkais, mais s’intéressent aussi aux intérieurs orientaux, marocains de préférence, se délectent du sobre aménagement des maisons suédoises et aiment aussi à se promener dans les somptueux appartements royaux, à commencer par ceux de Versailles. Ces gros volumes font une très large place aux images : les photographies en couleur sont léchées, et du plus bel effet sur le papier glacé. Elles en mettent « plein la vue » mais ne négligent ni l’art du détail ni l’amour du beau meuble. Dans ces livres, tout est exceptionnel, jusqu’à leur format, leur poids et leur prix.

Ces intérieurs sont aussi bien rangés que désertés. Et le lecteur de ne savoir rien ou presque des femmes et des hommes qui vivent en ces lieux. Si elles ou ils sont aussi exceptionnel·le·s que les lieux qu’ils habitent, qu’elle ou qu’il soit artiste, publiciste, grand patron ou issu·e d’une grande lignée aristocratique, alors on ne manque pas d’indiquer le nom des heureux propriétaires. Encore faudra-t-il obtenir leur accord pour lever l’anonymat. Mais est le plus souvent tue, passée sous silence, l’adresse réelle de ces lieux. Ces intérieurs n’ont en effet pas d’immédiat dehors, ils flottent dans des rues sans nom.

À l’opposé de ces luxueux volumes, chaque année entre 1990 et 2010, gratuitement, dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de nos métropoles, était déposé un objet lui aussi très illustré bien que plus pauvrement, de format presque carré, d’une centaine de pages. Il y était aussi question d’intérieurs, mais d’aménagement et non d’architecture et cet intérieur était le nôtre ; on prétend qu’il s’est écoulé plus d’exemplaires de cette publication que de copies de la Bible ; peu importe car la distribution « du catalogue » suédois est effectivement un événement dans notre moment contemporain. De Stockholm à Madrid, de Moscou à Rio, de Paris à Montréal, ses meubles et les objets sont venus habiter nos lieux de vie.

N’en déplaise à certains, cette publication a contribué à une démocratisation du souci de son cadre de vie. Choisir son ameublement même sur un catalogue restreint constitue désormais une sorte de droit revendiqué. « Je ne subirai pas mon intérieur », qui fut d’abord le mot d’ordre de la firme. Il est devenu celui de toute une population urbaine, celle de jeunes actifs mais aussi des familles dites populaires. Pouvoir avoir un intérieur choisi, ne plus subir les meubles hérités des parents ou grands-parents, ne plus être contraints d’aller dans les magasins stigmatisant socialement constituent l’un des événements de cette histoire contemporaine.

Or, étrangement, le mobilier et plus généralement les intérieurs des habitations sont des objets d’étude qui ont disparu de l’histoire contemporaine, pourtant très intéressée par l’histoire matérielle. L’histoire mondiale a en effet remis sur le devant de la scène historique les objets comme acteurs de l’histoire – peut-être nourrie par la prise en compte d’un Bruno Latour comme agent du non-humain, mais surtout marquée par les travaux de Daniel Roche sur les vêtements et les objets. Ce regard renouvelé sur la culture matérielle fait pourtant peu de place à l’aménagement intérieur des lieux de vie, préférant les espaces de travail – l’usine, le bureau… L’intérieur est aujourd’hui l’affaire des historien·ne·s du design, des arts décoratifs ; et lorsqu’il entre en sciences sociales, c’est dans un questionnement sur le goût, le « bon goût » pour Pierre Bourdieu. Alors que le mobilier ordinaire de l’habitat est très regardé par les ethnologues du lointain – pas une tenture, pas une petite table n’échappe à leurs yeux –, il existe très peu de travaux sur celui de nos sociétés occidentales – exception faite des travaux de Manuel Charpy, à commencer par sa thèse Le théâtre des objets. Espaces privés, culture matérielle et identité bourgeoise. Paris, 1830-1914 (2010). Comment se meuble-t-on, selon les milieux socio-culturels, suivant les lieux d’habitation ou encore les métiers ? Quelles histoires nos intérieurs racontent-ils de nos vies ?

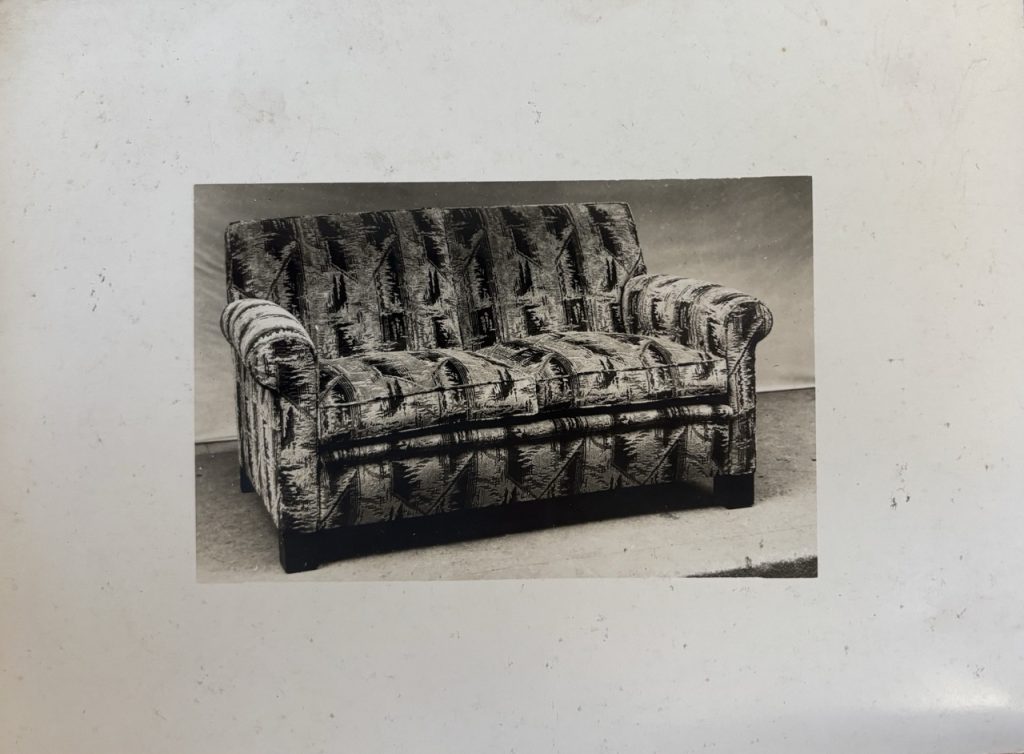

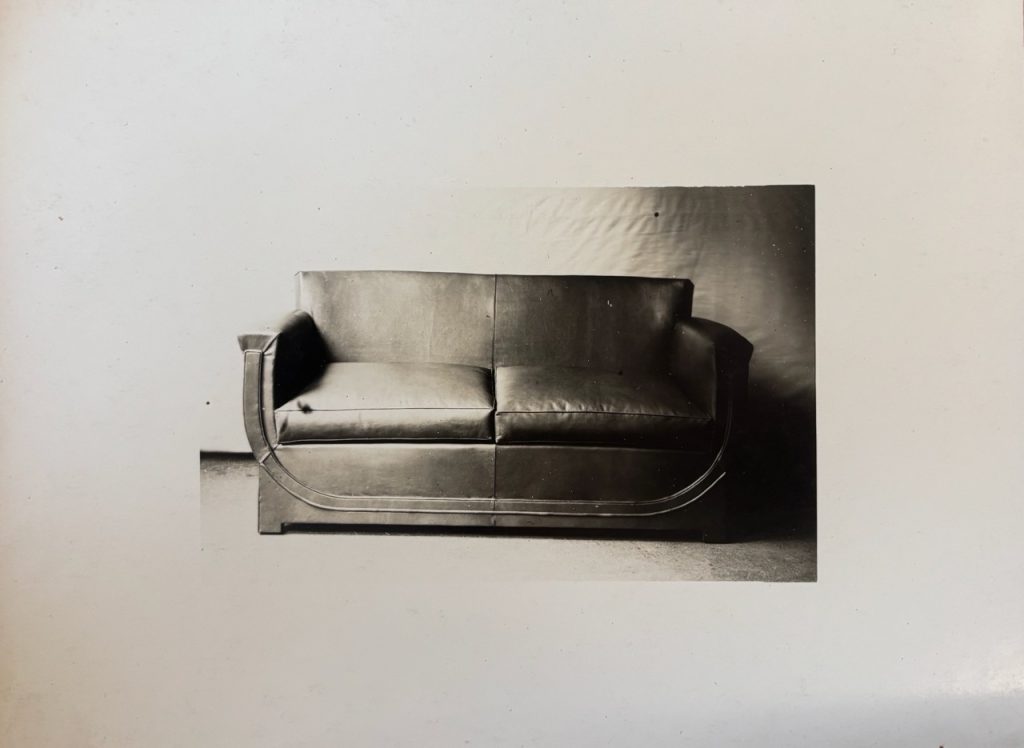

Afin d’esquisser des éléments de réponse, comment procéder ? Il faudrait sans doute, et l’Insee dispose de ces données, mettre en relation la question des intérieurs avec l’évolution des logements depuis ces cinquante dernières années (logements plus petits, mobilité plus grande, marché de l’immobilier et nouveaux usages des logements) mais aussi partir du budget des ménages consacré à l’ameublement en fonction des catégories socio-culturelles. Cette enquête, je ne l’ai pas menée et je ne la mènerai pas, je préfère une approche plus sensible, une étude des intérieurs par l’image que l’on en produit. J’ai en effet choisi d’entrer dans nos intérieurs sans m’en exclure. Privilégiant le qualitatif au quantitatif, je me suis appuyé sur des traces, des photographiques vernaculaires, mais aussi des fictions d’intérieur produite par le cinéma ou par le marché de l’immobilier, mais aussi tout un ensemble d’images mentales des lieux de nos vies.

Cette série est une suite d’enquêtes qui fait la part belle à la subjectivité ; j’entre dans les intérieurs par des moyens différents : des photographies trouvées, l’analyse d’un ensemble de scènes de films, ou encore l’exploration des annonces immobilières et des photographies qu’elles exposent en ligne. Un ensemble de textes dont je ne suis pas non plus absent.

Chambre à coucher cambriolée, États-Unis, années 1990. Polaroïd, 10,8 x 8,9 cm. © Anonyme, coll. part.

L’article R112-2

« Pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

1° Les vêtements ;

2° La literie ;

3° Le linge de maison ;

4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;

5° Les denrées alimentaires ;

6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;

7° Les appareils nécessaires au chauffage ;

8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;

9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;

10° Une machine à laver le linge ;

11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

12° Les objets d’enfants ;

13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

14° Les animaux d’appartement ou de garde ;

15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;

16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;

17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile. »

Code des procédures civiles d’exécution, article R112-2, version en vigueur depuis le 1er juin 2012