« Du possible, sinon j’étouffe ». Poésie et création en Mai-Juin 1968

« Les événements » : l’expression, utilisée à propos de Mai-Juin 1968, a été ressassée, déformée, galvaudée. Elle a très tôt montré la difficulté sur laquelle achoppait toute tentative de définir et circonscrire ce qui s’était passé : une révolution, mais à moitié, restée au milieu du gué. Pourtant, lorsque Gilles Deleuze et Félix Guattari ont remis le mot d’« événement » sur le métier pour évoquer 1968, ce fut au contraire dans un refus de le catégoriser, de le mettre en case et en cage. 1968 avait été selon eux un « événement pur », une déviation par rapport à l’ordre des lois et des déterminations ; événement pur se décrochant du temps et ne se laissant pas dépasser : « ouverture de possible ». Deleuze et Guattari analysaient 1968 comme « un phénomène de voyance » : dans l’ébranlement de l’événement, les yeux s’étaient décillés, la société avait perçu soudain l’intolérable tout comme le désirable, jusque-là pas même rêvé, pas même envisagé. « Du possible, sinon j’étouffe » : tel aurait été le cri lancé à la volée, cri-résumé d’un moment où l’insupportable est tout à coup révélé, quand la suffocation inspire impérieusement le désir d’autres présents.

13

Possible et voyance disent toute la créativité de l’événement : sa poésie. On prendra ici le mot dans son sens originel de ποιεῖν (poiein) : faire et créer, inventer et trouver aussi – il est encore des trouvères à l’ère de l’industrie et du marché. La vocation de poète prophète, empruntant des pans d’avenir pour en parsemer le présent, s’est exprimée à plein au vif de l’événement. Par l’écriture de poèmes, certes, éclats d’anonymat ou de plumes connues. Mais aussi dans l’invention de formes, les créations du quotidien, l’intensité de la joie.

On ne s’étonnera pas que Michel de Certeau ait pu parler alors d’une « fête du feu ». Ou que plus tard, Serge Velay ait évoqué « une traînée de feu ». Car il est des poètes comme des « voleurs de feu » – feux de joie et feux follets, dansant sur les braises d’un monde jugé fini. « La poésie était quotidienne » écrira Maurice Blanchot en racontant ces semaines de temps en suspens. Pour Blanchot, 1968 avait « l’impossible comme seul défi ». Et cependant, par-delà les traces tenaces d’un graffiti, Mai-Juin 1968 ne se résumait pas, ne se consumait pas dans le désir fou de « demander l’impossible ». C’est au contraire bien de possible qu’il s’est agi – sans qu’il soit là question de réalisme ou de réformisme : mais d’un possible qui renoue avec le vrai nom d’utopie – l’ailleurs du politique et non le chimérique.

Poèmes

Quelques poèmes, le plus souvent anonymes, ont pu être glanés au cœur de Mai. D’abord ils disent la joie et en réinventent les formes, tel ce « Rigodon » invitant à

« Laisser le rire déborder

Envahir

La prairie ».

Ce moment est un feu dont les braises apaisent, où les corps prennent force – le feu de l’action :

« Nourrir de feu

Du moindre de mes os

Du collier de mes plaies

De mes rêves en sang

Se jeter tout entier

Dans cette joie nouvelle

Et faire de son corps même

Une Barricade ».

L’événement crée surprise et brisure, livre sa part d’irréversible. Sort de ses rails le train du quotidien ; crépitent les marmites où l’on se soumettait ; s’ouvrent d’autres chemins :

« des forces impatientes

brouillonnes et bouillonnantes

ont surgi

fait sauter le noir couvercle

dérailler la lourde machine

dont on ne savait plus combien

elle nous asservissait nous étouffait

écrasait la vie

ont éclaté

les enceintes les remparts

les barrages les masures

et le flot d’une parole

ivre de sa liberté recouvrée

s’est répandu

comme une haute lame

qui déferle

a ouvert par millions

la prison des consciences

y a jeté une lumière cinglante

déposé le ferment

qui enjoignait à ceux

qui subissaient le joug

de se redresser dire non

mettre fin au règne de la peur

réexaminer le décor

engager l’existence

sur les amples chemins

de la vie vraie ».

Partant, la poésie fracasse ses gangues, broie le lyrisme des jours anciens, fait exploser les grandes envolées :

« Voix

Voix sublimement tristes

ô qui montez de la profondeur d’un jadis

de roches très anciennes

je vous emmerde

Grandes phrases, envolées aux syrtes de l’exil

grands focs de voiliers pleins

de souffle immortels

je vous emmerde ».

Le temps alors obsède ; son usage comme sa fuite sont des thèmes lancinants. Beaucoup expriment le sentiment d’un arrêt, d’un suspens, entre levée de l’ordinaire et urgence d’empoigner l’instant. Un kairos se dessine, moment ouvert qu’il faut saisir et vite, sous peine de le laisser s’échapper pour longtemps.

« Je regarde l’avenir éclater

Dans les yeux […]

Ils croient, les autres

Qu’il s’agit d’une kermesse

A disperser sous une pluie

Moi je sais

Qu’on ne doit surtout pas

S’endormir

A ce moment précis

Où la nuit se retire

Sous peine de manquer

Le rendez-vous de l’aube

La vie toujours en marche

Et jamais fatiguée ».

Cet impératif de rester éveillé et d’agripper l’intensité se joint au sentiment d’un temps nouveau, où le futur frappe à la porte du présent. Mais si « l’avenir éclate dans les yeux » des participants, lui aussi peut fuir sous le boutoir d’un ordre exigeant que tout redevienne comme avant ; et dès lors ce sera la

« Fin des lendemains

Commencer le passé

le recommencer

ou l’effacer ».

La conscience que tout peut se rompre s’aiguise, au fil des jours de mai et plus encore de juin, quand on voit le pouvoir reprendre sa place et ses droits. Et pourtant rien ne sera plus pareil, jamais, comme veut le croire Charles Juliet :

« très vite ces eaux

d’une nouvelle fécondité

vont refluer

être chassées rendues inertes

enfermées derrière les digues

mais elles ont pénétré

en terre

et tous nous savons

que là où un raz de marée

a catapulté

sur tout un pays

la fureur de sa vague

rien ne peut faire

que le paysage ne soit plus

comme avant ».

Les poésies expriment aussi l’indignation longtemps contenue et soudain libérée. Cette libération se fait bel et bien ouverture après tant d’années de clôture. Jacques Prévert en trace alors les traits :

« On ferme !

Cri du cœur des gardiens de musée homme usé

Cri du cœur à greffer

A rafistoler

Cri d’un cœur exténué

On ferme !

On ferme la Cinémathèque et la Sorbonne avec

On ferme !

On verrouille l’espoir

On cloître les idées

On ferme !

O.R.T.F. bouclée

Vérités séquestrées

Jeunesse bâillonnée

On ferme !

Et si la jeunesse ouvre la bouche

par la force des choses

par la force de l’ordre

on la lui fait fermer.

On ferme !

Mais la jeunesse à terre

matraquée, piétinée

gazée et aveuglée

se relève pour forcer les portes grandes ouvertes

les portes d’un passé mensonger

périmé

On ouvre !

On ouvre sur la vie

la solidarité

et sur la liberté de la lucidité ».

Mais c’est une rage qui anime les poètes de fin mai, rage devant les slogans d’autres manifestants : ceux du 30 mai, des bannières tricolores, des « cocos à Dachau » et « Renault au boulot ». Prévert encore dit sa fureur devant la haine écumante répandue comme la mer sur les Champs-Elysées :

« On ne peut pas crier

On ne peut pas tomber plus bas

Renault au boulot

Misérable slogan hurlé Champs Elysées

En toute sécurité

Renault au boulot

La France aux Français

Cris tricolores

Cris de peur bleue

De terreur blanche

De honte rouge refoulée

Renault au boulot

Ouvriers à la chaîne

Chômeurs au malheur comme chiens

A la niche

Mineurs à la misère

Gueules noires au grisou

Paysans n’importe où

Et nous entre nous

Chez nous

Chez vous

Toujours partout ».

Et c’est sous le sceau de l’anonymat qu’un poème, distribué à Paris après le 30 mai, évoque les masques des slogans et le cortège des bien-pensants :

« Les égouts de Paris ont dégorgé tous les rats tricolores

quand le chef emboucha le clairon des bien-pensants

bien protégés

par les bien-matraquants et les bien-mitraillants

de l’Ordre sacré.

Tous les rats maquillés de croix de Lorraine ont vomi

leur sanie patriotique

“La France aux Français”

“Que surgissent, hérissées de fer et de feu, les frontières”

[…] Ils crient : “Vive la France”,

mais ils pensent,

ces panses à fric,

“que vivent nos gros sous”

Inconnu de leur Arc des Triomphes sanguinaires,

dresse-toi,

dresse ta colère,

général ? non

jeune homme de bonne famille ? non

mais un pauvre gars du peuple,

usine ou terre fatigue, oppression,

dresse-toi,

petit gars à la gueule éclatée,

et jette

sur leur foule de rats puant la peur

la grande flamme rouge

de l’Internationale ».

Le grand rappel à l’ordre qui sonne son tocsin en juin déchaîne d’autres poèmes sur les oripeaux des capitaux et la lame acérée de leurs armes :

« L’ordre de Qui ? L’ordre de quoi ?

L’ordre en Képi. L’ordre en casque

L’ordre en bombe H

L’ordre en coffres forts

L’ordre en lingots

L’ordre Rotschild

L’ordre Boussac – l’ordre Dassault

L’ordre en manteau de vison

Et en chasse à courre

L’ordre en orgies

L’ordre en festins

L’ordre en ripailles

L’ordre au Pire Mépris, et au Pire Langage ».

La poésie de 1968 vit au rythme de ses secousses et de ses soubresauts. Elle se fait allégresse et s’imprègne d’ivresse aux premiers jours de mai. Un abîme s’ouvre le 30 mai, devant la manifestation en soutien au pouvoir et l’évidence que celui-ci reprend la main. Et pourtant, malgré la pente qui mène en juin aux élections, lente pente descendante des universités évacuées, des appels à terminer la grève et des reprises du travail teintées d’amertume et de regret, s’exprime aussi le sentiment que rien ne sera plus comme avant. Michel de Certeau trouve les mots pour décrire cette conviction à la fois forte et ténue, cette impression d’irrévocable : « Quelque chose nous est arrivé. Quelque chose s’est mis à bouger en nous. […] Cette expérience a été. Elle est imprenable ».

Penser, créer

Cet imprenable tient pour partie à la certitude d’avoir mis de l’art dans la vie. On sait le rôle qu’y ont joué les situationnistes et les murs empreints de leur poésie sous l’impulsion entre autres de Christian Sébastiani. A la section locale de l’UNEF nantaise, « Créez » est plus qu’un mot d’accueil ou un mot d’ordre : la clef de la porte. S’il s’agit de créer des situations, c’est aussi pour, dans le même mouvement, détruire les conditions, qui figent les statuts et les identités, celle d’étudiant en particulier. Dans ce sillage, quelques comités d’action entendent redonner toute leur place à l’émotion non seulement dans le travail artistique mais encore dans l’engagement politique. Les textes du comité « Nous sommes en marche », à Censier, y insistent : « Toute personne qui considère l’émotion comme étrangère à la pensée logique doit se défaire sur le champ de cette vision idéaliste ». Il y a tant de carcans dont il faudrait se délester. A cet égard, « se défaire » est plus qu’une locution lancée en passant ; elle est le cœur battant de Mai, comme peut l’être le mot « contester » :

« Que personne ne cherche à mettre une étiquette au mouvement actuel, il n’en a pas, il n’en a pas besoin ; le mouvement se crée de lui-même avec tous ceux qui viennent le rejoindre en laissant chez eux tout ce qu’ils ont cru jusqu’à présent.

Que le goût des fêtes nous revienne.

Que les peintres nous inventent mille rameaux qui symbolisent la recherche, l’effort, la révolution intérieure, l’enthousiasme, l’invention.

Que les musiciens et poètes fassent de nouvelles chansons ».

Dans la même veine et une semblable aspiration, le « Centre d’information pour la révolution » s’efforce de conjurer la peur : peur de la négativité attachée au « non » de la contestation. Pour ses animateurs, l’événement doit demeurer mouvement en se maintenant contre, forcément hors-la-loi, assumant le « non » de sa révolte : « Car le pour contenu dans ce contre sera en son temps naturel dégagé par notre commun effort de réflexion dans l’action. Le non jeté au visage de cette Société malade est l’autre face du oui à une Société que l’imagination, force libre, enracinée dans le peuple mobilisé, saura définir ».

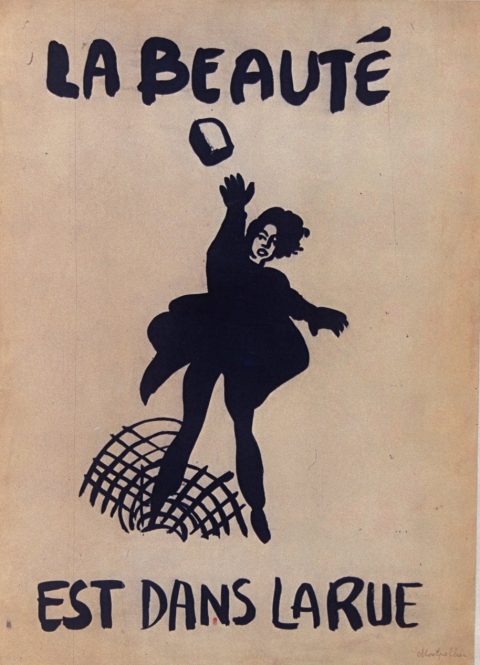

L’événement donne ainsi l’occasion de repenser à nouveaux frais les métiers de l’art et de la création. Avec l’humour corrosif de ce temps, à l’« ex- » Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, la commission des peintres et sculpteurs rédige une motion récusant le droit de porter un jugement de valeur sur toute œuvre d’art quelle qu’elle soit ; elle est votée à l’unanimité. Un texte collectif en appelle à projeter l’art hors du présent : « Le rôle de l’art n’est pas d’exprimer son temps. Quand le temps ne mérite plus d’être exprimé, il faut en créer un autre. Alors l’expression artistique précède l’avenir ». C’est aussi pour cela que la première décision prise en assemblée, dans cette Ecole, est précisément de la dissoudre et de devenir « ex »-ENSBA ; à sa place apparaît l’« atelier populaire » qui dessinera les affiches aujourd’hui connues dans le monde entier – et récupérées par le marché. Cette création se mène à tâtons, dans l’exploration de formes nouvelles, ouvertes, décloisonnant des univers sociaux fragmentés : « Ces affiches, travail collectif sans “vedette”, essaient de montrer ce que peut être l’art populaire […] Nous essayons de trouver des structures où il soit possible à chacun de s’exprimer et de se sentir responsable de l’ensemble du mouvement et où la division du travail se trouverait réduite à son strict minimum, n’étant ni hiérarchisée ni figée ». La commission « Enseignement » de l’ex-ENSBA élabore dans le même temps un large spectre de propositions visant non pas seulement à réformer l’enseignement mais, en modifiant radicalement ses bases, à favoriser « la prise de conscience et la contestation » qui « accélère le processus révolutionnaire ». Parmi de multiples projets, figure celui d’ouvrir l’enseignement à tous pour devenir une « université permanente », disloquant le clivage entre travailleurs et étudiants. Et si l’architecture, repensée à la racine, ne saurait être à elle seule « un outil de transformation de la société », elle peut être, en tant qu’organisation physique de l’espace social, « révélatrice d’une réalité sociale masquée », par là « révéler la potentialité sous-jacente à chaque situation ».

De leur côté, des danseuses et danseurs se réunissent aussi en assemblées et comités. Elles et ils écrivent sur la nécessité de briser leur isolement et d’imaginer pour la danse un tout autre avenir que celui où leur pratique est circonscrite. L’anachronisme est fustigé, qui tient les danseurs à l’écart de la société. Au fil des rencontres se dessine un double projet : sortir la danse de son enfermement, par un enseignement proposé dès l’école primaire, afin d’encourager dans l’ensemble de la société l’expression personnelle et la créativité, de réapprendre l’harmonie des corps et des gestes trop négligés en Occident ; mais aussi reconnaître « le danseur en tant qu’être social », lui faire prendre conscience du monde qui l’environne et dont elle.il est trop souvent coupé.e.

On le voit à ces quelques exemples qui touchent à l’art, Mai-Juin 1968 est un moment essentiel pour repenser la création. « L’imagination au pouvoir » est loin d’être seulement un slogan. Il s’agit de travailler concrètement à renverser les perspectives, reconsidérer les métiers, élaborer des projets. Un désir puissant les anime : que la création soit à tous, partagée, mettant en bas les barrières sociales, éreintant les mondes fragmentés.

La joie de Mai

Michel de Certeau a évoqué cette « joie de compartimentations brisées et de camaraderies imprévisibles ». Car la joie est peut-être in fine ce qui est retenu de Mai : son éclat. Comme l’écrit Boris Gobille en reprenant à Pierre Bourdieu l’expression « Le rire de mai » : « Le “rire de Mai” ne se réduit donc pas à la liesse éprouvée à chahuter et à jeter des pavés. Il renvoie plutôt à la découverte jubilatoire de l’évanescence de l’ordre politique quand il est contesté et de l’ordre symbolique quand il est questionné […] C’est en cela que le rire de Mai est un rire politique ».

Le poète et romancier Serge Velay a exprimé autrement cette jubilation, par la profusion des mots et des émotions :

« Une impatience. Une exigence. Un pur élan. Un refus. Un mouvement souverain. Une surprise émerveillée. Un état d’ébullition. Une intensité. Une effervescence. Une hardiesse. Une échappée. Une émancipation. Une dilapidation. Une vibration de vie. Une jubilation. Une rupture. Un rêve éveillé. Un renversement. Une rencontre. Une traînée de feu. Une fraîcheur soudaine. Un espace nouveau. Une fenêtre ouverte sur un pré. Une insurrection de la pensée et de la parole. Un cri. Un amour fou. Un moment. Un rire irrévérencieux. Une ténacité calme. Une ironie révolutionnaire. Un souci du commun, de l’autre et de chacun. Une conjuration des égaux. Une cité. Un communisme de pensée. »

Ces émotions sont une part de la joie éprouvée à se parler, à se découvrir autrement, à explorer les lieux dans les usines occupées quand il ne s’agit plus d’y travailler mais d’y vivre, d’y discuter et d’y chanter. Le film de Jean-Pierre Thorn consacré à la grève de l’usine Renault-Flins, Oser lutter oser vaincre, illustre pas à pas les moments de cette joie. D’abord quand « toute l’usine est sortie » : les chaînes, les ateliers, les bureaux se vident, dans un brouhaha, un entraînement, d’un seul mouvement. Puis quand les travailleurs se réunissent en assemblée et mesurent ensemble ce que signifie prendre enfin le temps de se retrouver, comme l’explique un ouvrier au début d’une première réunion : « Maintenant on a du temps, on peut discuter, on a toute la journée pour essayer de comprendre un petit peu, parce qu’on n’a jamais le temps de réfléchir pendant qu’on bosse ; pour essayer de mettre un petit peu les choses au point ». Dans les sourires éclatants des manifestations où se brandissent des pancartes : « Le gouvernement populaire c’est l’affaire du peuple seul ». Dans les références à un passé qu’il s’agit de faire revivre mais aussi de dépasser : « il faut que ça soit mieux que 36 ». Dans l’humour des répliques jetées aux policiers casqués venus empêcher l’occupation de l’usine : « retire ton parebrise y pleut pas, va ! », « il a peur des moustiques ». Dans la voix off d’un ouvrier qui raconte l’étendue des débrayages et la progression de la grève : « quand je vais dans une entreprise, une petite entreprise, qui n’ont pas de syndicat et qui demandent notre aide, qu’on les fait débrayer, pis qu’on voit que les gars s’organisent, qu’ils ont la foi, qu’ils mettent tout en œuvre, qu’ils créent un syndicat, un comité de grève, ben je t’assure, j’ai le cœur qui déborde de joie, je chanterais, je laisserais éclater, je ferais n’importe quoi, j’explose moi ». L’écrivaine Leslie Kaplan se souviendra aussi de cette joie, joie simple d’une ouvrière qui arrive à l’usine en riant devant l’audace des étudiants :

« Une fille qui arrive

en courant

essoufflée

elle est en retard

elle arrive

dans le vestiaire

de l’atelier

à l’usine

et elle dit, elle n’arrête pas de répéter

Vous avez entendu

les étudiants

elle rit sans arrêt

elle n’arrête pas de rire

vous avez entendu

à la radio

ce Cohn-Bendit

pour moi c’est ça

la première image de mai 68. »

Pareille joie, celle de vivre un moment dont on sait déjà qu’il fera date, qu’il est histoire, est l’un des grands pans poétiques de 1968, une poésie politique en ce qu’elle refait cité, autrement. En suspendant l’ordinaire des jours, l’événement offre un bonheur rare : la joie tout à la fois intime et collective de donner sens et passion à la mobilisation. Comme s’il s’agissait de répondre à l’invitation de Breton, lue sur un mur un jour de Mai : « L’homme est à repassionner ».