Mai 68 sans les soixante-huitards : entretien avec Yves Pagès

Yves Pagès est éditeur, directeur de la maison d’édition Verticales et également romancier. Il est l’auteur, en 2017, de Tiens ils ont repeint ! 50 ans d'aphorismes urbains de 1968 à nos jours paru à La Découverte et d’Encore Heureux, en 2018, aux Éditions de l’Olivier. Le premier se présente sous la forme d’un recueil, à la fois poétique et méthodologique, qui rassemble plus de 4000 graffitis urbains que l’auteur a collectés au cours des cinquante dernières années, depuis l’été 1968. Dans son roman Encore heureux, on suit l’itinéraire, depuis sa maternelle à la fin des années 1960, de Bruno Lescot. En cavale à l’âge de 20 ans, après avoir participé au braquage d’une agence de la BNP en 1983, nous ne découvrons le personnage qu’à travers le regard d’autrui : par l’exposé des motifs judiciaires lors de son procès, par les coupures de presse, par les rapports psychiatriques, par l’audition des témoins et enfin par une contre-enquête menée par un anonyme, à la manière d’un roman policier. Ces deux ouvrages entrent en résonnance avec l’événement que constitue mai 68 en ce qu’il inaugure la collecte de graffitis et parce qu’il marque de son empreinte l’enfance et l’adolescence du personnage d’Encore Heureux. Yves Pagès a donc accepté d’accorder un entretien exclusif à Entre-Temps afin de nous éclairer sur la manière dont il conçoit l’événement et sa postérité, dans un rapport complexe entre histoire et littérature, au moment des commémorations de son 50e anniversaire. Rencontre.

Pauline Guillemet : Les deux ouvrages que vous faites paraître en cette fin d’année 2017- début d’année 2018 se rejoignent et se recoupent à différents égards, notamment dans l’attention qu’ils portent à la vie et à l’engagement de personnages disons « ordinaires », mais ils ont surtout comme point commun de prendre leurs racines dans mai 68. C’est dans ce « malaise civilisationnel » que sont détectés les « signes avant-coureurs » de la « délinquance » de Bruno Lescot dans Encore Heureux et c’est à partir de l’été 68 que vous faites débuter le recensement de vos aphorismes urbains dans Tiens, ils ont repeint ! Qu’est ce qui, selon vous, fait de mai 68 une matrice ? Qu’est ce que permet d’engendrer mai 68 qui ne pouvait être envisager avant l’événement ?

Yves Pagès : Dans mon approche de 68, il y a d’abord un élément autobiographique, j’appartiens à une classe d’âge qui avait 5-7 ans en mai 68 et n’avais donc pas la lucidité d’un acteur politique. J’en avais une perception enfantine, qui se retrouve dans les deux projets. Pour ce qui est du roman, je pars d’un postulat : ce qui fait événement dans l’histoire agit aussi sur la conscience d’un enfant : l’imprégnation est réelle, mais infra-idéologique et infra-politique.

Dans Encore Heureux, cette imprégnation se lit en creux, à rebours des mots qu’on utilise pour disqualifier la conduite de héros en bas-âge et la traiter de « perverse » ainsi que le font les parents d’élèves et son institutrice. C’est un vocabulaire normé de l’avant-68, montrant combien l’ordre ancien passait par une discipline des corps. L’agitation de l’enfant Bruno Lescot n’est pas une remise en question d’un ordre politico-social, mais une révolte contre cette discipline. Aujourd’hui, la société post-moderne parlerait de cette « agitation » infantile en terme psycho-pharmaceutique alors qu’en cette fin des années 60 l’agitation était associée à une contestation politique. Dans le cadre du projet romanesque, on peut considérer ce détour par la maternelle comme une gageure loufoque, mais l’avant et l’après 68 y sont identifiables dès la maternelle, dans une certaine façon de se tenir droit… ou pas.

Il s’agit d’ailleurs là d’un clin d’œil aux signes annonciateurs de 68, du moins à la première altercation d’un groupe d’étudiants de Nanterre – les futurs « Enragés » – qui, lors de l’inauguration d’une piscine fin 67 interpelle le secrétaire d’État aux sports sur la misère sexuelle étudiante. Il leur répond, tel un adjudant : « Faites du sport ! ». L’ordre gaulliste c’était la reproduction à l’échelle de toute la société d’un modèle de discipline militaire des corps. Et de fait, en mai-juin 68, tout ce qui discipline les corps a été battu en brèche, à la fac ou sur les lieux de travail, comme à l’usine Renault de Flins où affiches et graffiti dénonçaient : « À bas les cadences infernales » ou « Assez de brimades des petits chefs ».

Dans Tiens, ils ont repeint !, je pars également d’un intérêt pour une forme d’expression d’origine enfantine, car mai 68 a fait exploser la partition entre l’enfance ou l’adolescence et l’âge adulte. Emergent alors des comportements « adultes » qui renouent avec des enfantillages dans tout le corps social. Si on lit les témoignages les plus intéressants, c’est à dire ceux d’anonymes, on lit que ce moment de désordre, d’aventure collective, leur ont permis de renouer avec leurs idéaux enfance et leur désirs adolescents.

Pauline Guillemet : Finalement, vous partez de mai 68 mais vous occultez un peu l’événement dans vos deux ouvrages. Vous y faites référence une dizaine de fois dans Encore heureux mais les terrains de mobilisation de votre personnage, qui n’a que 5 ans en 68, sont postérieurs : contre le décret Imbert et la circulaire Bonnet au printemps 1980, contre la venue de Thatcher et de Reagan en 82 et c’est surtout à partir des années 70 que vous collectez vos aphorismes urbains. Peut-on voir dans ce choix une tentative de conjurer la folklorisation qu’a subi l’événement « par les jeux des rituels commémoratifs » comme vous le dites en introduction de Tiens, ils ont repeint ! ?

Yves Pagès : Dans mon recueil de graffitis, l’idée était de combattre la restriction de cette grande bouffée d’expression murale aux seuls événements de 68.

Dans beaucoup de livres, on ne s’intéresse qu’aux inscriptions de cette période, du 2 mai 68 à la mi-juin, en oubliant tous ceux d’après. J’ai voulu capter à la fois les continuités et les mutations de cette pratique du graffiti textuel. Mai 68 a produit une discontinuité fondamentale qui se retrouve piégée dans l’aspect commémoratif, sa prise en considération mémorielle la vouant à n’être qu’une parenthèse. C’est toute la question des parenthèses dans l’histoire des révolutions ou des pouvoirs totalitaires, comme le nazisme : doit-on les analyser dans une continuité avec un avant et un après ou les envisager comme pures moments de rupture ? En l’occurrence, la discontinuité 68 a bien continué à avoir des effets jusqu’à aujourd’hui, et le graffiti en est un exemple flagrant, même si les pratiques ont muté et qu’elles ne peuvent plus être qualifiées de « soixante-huitardes ».

D’ailleurs, mon travail est aussi une manière de prendre à rebours la notion de « soixante-huitards ». Si on parle de ceux qui étaient en âge d’y prendre part et qui ont eu une conscience de leur participation, ils étaient minoritaires dans la population. Mais ce qui m’importe c’est que mai 68 a eu un effet sur tout le monde, y compris sur un enfant de 6 ans comme je le postule dans Encore heureux. Dans ce roman, après une grande ellipse temporelle, je traite de ce qu’il se passe juste avant l’élection de Mitterrand avec le développement de cette gauche de programme commun qui de François Mitterrand à Georges Marchais, avait détesté mai 68 sur le moment et n’en était donc pas l’héritière lors de l’arrivée au pouvoir en mai 81.

C’est ce que j’ai essayé de faire sentir dans mon roman qui a pour héros un punk à la fois clownesque et mélancolique. Le « no-future » du punk c’est la génération d’après, celle qui a été imprégnée par les utopies des seventies – « du possible sinon j’étouffe » –, et qui fait l’expérience du deuil.

Pauline Guillemet : Ici, la fiction permet de montrer que l’autre événement, le tournant de la rigueur de 1982-83, qui produit une désillusion, est aussi incorporé dans la vie et dans les pratiques des individus les plus ordinaires. La fiction permet alors de faire un pont entre l’événement et ses répercutions dans la vie quotidienne ?

Yves Pagès : Mon personnage est un précipité des marges de son époque. Il est punk et participe à la scène squat, mais il est également étudiant et intérimaire, ce qui permet de rappeler que l’intérim commence à émerger dans les années 1970. Il est une figure de la jeunesse scolarisée mais en même temps des jeunes livrés aux « petits boulots » et de ceux qui, en rupture totale avec l’ordre social, vont subir souvent les ravages de la dope ou du suicide. Il y a une forme de noirceur, d’hécatombe qui touche cette jeune intelligentsia révoltée, en voie de précarisation au début ses années 1980, comme dans l’Italie des « années de braises… et de plomb ».

J’ai voulu que ce début des années 1980 apparaisse comme un fondu au noir. Les espoirs et les changements dans les pratiques de vies qui s’étaient amorcés avec mai 68 ne se trouvent pas répercutés par l’ordre social, dix ans plus tard, et la gauche qui arrive au pouvoir ne relaie en rien ces aspirations.

Pauline Guillemet : Dans les deux ouvrages que vous faites paraître on perçoit une volonté de mettre à distance l’événement de 68. Vous vous intéressez aux retombées, à ce qui vient après. Pourtant, on trouve 4 graffitis qui datent de mai 68 au début de Tiens, ils ont repeint ! Pourquoi avoir choisi de les faire apparaître ?

Yves Pagès : J’en ai retenu d’emblée deux : « Assez d’actes des mots » et « Assez de discours des actes ! » pour montrer que ce qui est intéressant dans un mouvement ce sont ses propres contradictions, c’est ainsi qu’on peut distinguer les mouvements authentiquement contestataires des mouvements dogmatiques ou fossilisés, par la liberté interne de la parole, et ses discordances.

Ces deux slogans sont emblématiques de l’entre-deux qu’est le graffiti, entre théorie et pratique, palabre et passage à l’acte. Au milieu de ce grand débat, il y a des actes de langages qui surgissent, quand la parole devient performative. Cette écriture de rue a joué un rôle fondamental et notez bien que les premières anthologies de graffitis de 68 sont imprimées dès juillet. Il y a eu une conscience immédiate qu’un événement poétique s’était déroulé. Le mouvement s’est émerveillé lui-même de ses propres audaces scripturales, de sa « créativité » collective, un mot très employé à l’époque. D’où le fait que les graffitis sont porteurs d’une mémoire des enjeux d’alors qui différaient des mots d’ordre officiels des groupuscules constitués. Et cela n’a pas cessé depuis.

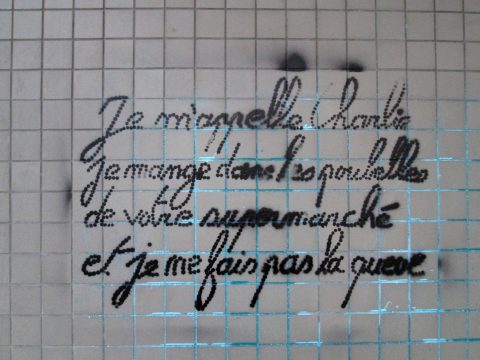

Les 4000-4500 graffitis que j’ai recueillis, de 68 à nos jours, sont issus d’une collecte partiale et partielle, mais ils constituent l’embryon d’un corpus où l’on peut voir l’émergence de nouveaux locuteurs et de nouvelles formules de langage dans les slogans proposés. C’est une caisse de résonance, puissamment poétique certes, mais qui permet aussi de saisir le sous-texte d’une époque, certains non-dits de sa réalité profonde.

Pauline Guillemet : Vous avez utilisé le mot « slogan » et cela pose la question de la hiérarchie des sources car dans le terme même de « slogan » il y a l’idée d’une forme de patrimonialisation de l’acte scriptural, ce qui n’est pas le cas pour le « graffiti » qui est amené à disparaître. Finalement peut-on dire que le graffiti permet d’estomper la hiérarchie entre les différents acteurs par le fait que chacun puisse s’emparer de l’espace d’un mur pour y apposer son écriture ?

Yves Pagès : Le mot « slogan » n’est en effet pas le bon car il recouvre assez peu de graffitis. C’est vrai que les graffitis déhiérarchisent un ordre social qui suppose un droit différencié à la parole en fonction des contextes socioculturels. Le graffiti est une des façons de subvertir cette répartition des droits à s’exprimer.

Néanmoins, dans le graffiti, il y a aussi des hégémonies de parole, il y a d’un côté les street-artistes, qui commencent à apparaître au milieu des années 80 et qui, en signant leurs productions, vont transgresser une des règles implicites du graffiti qui est l’anonymat. Ils pratiquent l’écriture sauvage pour dire quelque chose mais aussi pour acquérir une renommée dans le champ artistique. Il y a aussi des néo-« enragés » qui, par exemple au moment de la loi Travail en 2017, ont inscrit des slogans ironico-subversifs ayant fait florès sur les réseaux sociaux.

Mais il ne faudrait pas oublier d’autres graffiti infra-ordinaires, maladroits ou fleur bleu qui parlent essentiellement d’amour. Dans le recueil, j’ai essayé de ne privilégier aucune sensibilité particulière pour donner un aperçu de la diversité textuelle à l’œuvre. Il y a aussi la part des blagues potaches, des calembours ou nombre de citations – souvent sans référent d’auteur, comme pour éviter l’intimidation du capital culturel et permettre un partage transversal d’énoncés, quelque soit le niveau d’étude des scripteurs et des lecteurs. Il y a enfin un critère quantitatif selon les endroits. Dans les toilettes ou sur les pubs dans le métro, la présence des graffiti est massive alors que sur les murs, ils sont moins présents, répression du vandalisme et investissement massif dans les techniques de nettoyage obligent.

Pauline Guillemet : Pourquoi était-ce important de faire dialoguer parole politique et parole intime ? Qu’est ce que produit cette association ?

Yves Pagès : Je suis un rejeton des avant-gardes littéraires, du dadaïsme au mouvement Fluxus et j’ai cru très tôt aux vases communicants de l’art et de la vie, à l’articulation de l’intime et du collectif. J’ai été marqué par la phrase du situationniste Raoul Vaneigem de 1967 dans son Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, qui, de mémoire, dit à peu près ceci : « ceux qui parlent de révolution sans faire immédiatement référence à l’amour et à la vie quotidienne, ont dans la bouche un cadavre », phrase d’ailleurs reproduite sur un mur de la Sorbonne en 68. L’art ne se ressource qu’à condition d’arriver à produire des micro-universalités de parole, à transmettre des choses à des gens qui n’ont pas le même vécu.

Dans ma pratique personnelle, on trouve des éléments de contestation sociopolitique mais jamais sous la forme d’une injonction, d’un mot d’ordre. Ces matériaux doivent résonner avec les champs les plus intimes, sinon la parole politique se fossilise, devient idéologique et perd le lien originel avec mon jardin secret imaginaire et existentiel.

L’événement 68 a été un moment où chacun s’est senti concerné par tout ce qui ne va pas dans la société, d’où l’explosion des cloisonnements : chacun commençant à questionner politiquement la monde et sa propre vie, à partir d’elle. Or, le graffiti est un endroit idéal pour ce décloisonnement complet, y émergent tous les types de questionnement, toutes les contradictions et ambivalences, souvent par l’usage d’un humour iconoclaste.

Dans Tiens ils ont repeint, avec le graphiste Philippe Bretelle, nous avons essayé, de faire en sorte qu’il n’y ait jamais – dans le cadavre exquis d’une lecture en continu – l’une des dimensions qui prenne le dessus, que toutes les sensibilités alternent leurs interrogations, et qu’elles engagent une sorte de dialogue hasardeux. Méthodologiquement ce n’est pas très sérieux, mais ça a permis de créer une sorte de précipité chimique et poétique.

Pauline Guillemet : Vous parlez de méthodologie et vous avez d’ailleurs décidé de publier votre livre à La Découverte, vous aviez donc la volonté de faire de ce livre une matière à exploiter pour les sciences humaines et sociales ?

Yves Pagès : Non seulement c’était un désir de ma part de publier à La Découverte, mais les éditeurs en ont aussitôt senti l’intérêt.

Il y a un premier acte transgressif dans ma démarche. D’ordinaire, le graffiti, en dehors de 68, s’est transformé, sous l’influence du mouvement hiphop, en calligraphie, où les mots sont devenus iconiques. Or, dans cette collecte, je privilégie le relevé textuel, pour établir une sorte de corpus. Archiver ces bribes, c’est aussi sauver une matière documentaire de l’oubli, ou pire, de la censure qui n’a cessé d’augmenter ces vingt dernières années, en lien notamment avec la gentrification des espaces urbains, le graffiti étant condamné à être invisibilisé. Les 9/10e de ceux que j’ai recueilli ont été effacés en moins d’une semaine. J’ai également essayé de montrer les évolutions dans les méthodes utilisées, avec entre autres l’apparition du pochoir.

Seule exception à ma collecte : j’ai écarté les graffitis racistes. Pourtant, je constate que ces derniers commencent à prendre de l’ampleur, contre les migrants surtout : « Refugees welcome » devient « Refugees no welcome ». C’est un phénomène récent, montrant que certains verrous éthiques ont sauté et que les xénophobes ont de moins en moins honte de s’exprimer sur la voie publique.

Pauline Guillemet : On se demande, quand on prend en main le recueil, ce que peut être la spécificité de la démarche littéraire dans l’attention portée à ces aphorismes urbains si on la compare au travail qui est aussi réalisé, par exemple par l’histoire, sur ce matériau ?

Yves Pagès : Je m’inscris dans le point de vue des surréalistes qui, dès les années 20, ont produit tout un discours de fétichisation des peintures murales publicitaires en lui donnant ses lettres de noblesse, celle d’une matière poétique.

Quand j’aperçois un graffiti, il y a un tremblement dans l’interprétation. Si c’est écrit à la craie, ce peut-être de la main d’un enfant et ça me touche, ou à la bombe, et je suis souvent médusé par la prise de risque insensé du scripteur par rapport à l’énoncé, qu’il soit absurde, anodin, romantique, obscène ou séditieux. Hors ce rapport émotif, j’ai essayé d’être le plus rigoureux possible en indiquant le lieu et la date, en respectant les dysorthographies, le choix des majuscules et des minuscules, en spécifiant les procédés utilisés, en notant les répétitions… Le respect de ces principes méthodologiques m’a demandé des centaines d’heures de travail.

Pauline Guillemet : Et, comment, selon vous, ce matériau pourrait être utilisé dans une démarche universitaire ?

Yves Pagès : Si j’ai soigné la méthodologie, dans l’idée de produire un corpus, c’est aussi pour que les sciences sociales s’en saisissent, elles qui ne prennent pas forcément au sérieux ce matériau a priori « vulgaire », se penchant plutôt sur des données quantifiables ou des enquêtes de terrain plus classique. Tout comme mon personnage, dans Encore heureux, utilise l’humour à l’instar d’une machine de guerre contre l’esprit de sérieux, tout en ayant la volonté d’être pris au sérieux, j’espère que pour Tiens, ils ont repeint, on saura apprécier que j’ai tenté de mener de front une approche ludique et démarche quasi-scientifique.

Pauline Guillemet : On a cette impression que Tiens ils ont repeint ! pourrait être envisagé comme un contrepoint à Encore Heureux. Dans votre roman, vous ne donnez jamais la parole directement à votre personnage, qui n’est appréhendé que par le discours de l’autre tandis que dans Tiens il ont repeint !, vous donnez pleinement la parole aux acteurs. Avez-vous pensé la publication de ces deux livres en parallèle ?

Yves Pagès : Dans Encore heureux, mon parti-pris c’est de raconter un destin individuel à travers des paroles normatives, accusatrices, issues de discours constitués pour que le lecteur puisse soustraire l’intériorité du personnage, dans un rapport aux « êtres infâmes » assez foucaldienne, à rebours des archives de police où ces réprouvés étaient consignés.

De l’autre côté, dans Tiens ils ont repeint !, j’ai reproduit une sorte d’effet choral, car c’est une parole collective que je propose, en procédant à un travail d’unification qui se fait contre la volonté de chacun des scripteurs de graffitis. Là aussi, j’ai fait un détournement, en juxtaposant des paroles isolées sous la forme d’un poème unifié qui rendrait hommage à une créativité collective, ici recombinée artificieusement.

À certains moments, la diversité fait corps, comme quand Philippe Artières rassemble, de manière assez magistrale, dans Miettes (Verticales, 2016), un choix de petites annonces parues dans Libération au cours de l’année 80. Cela exprime la diversité hybride, mutante, d’une époque, au même titre que l’œuvre d’un artiste ou le regard panoramique d’un historien.