Un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique. Apports de l'étude du papier à l'histoire de la musique

En quoi l'étude du papier ouvre-t-elle de nouvelles perspectives à l'histoire de la musique ? Pour Entre-Temps, Lucie Moruzzis a capté les échos de la journée d'étude de l'Association française pour l’histoire et l’étude du papier et des papeteries, consacrée au papier musique. Entre les filigranes, les calligraphies de clefs et les cartons percés émergent les problématiques matérielles et scripturaires de la fixation, la conservation et la restitution des sons du Moyen Âge à aujourd'hui.

Le 13 octobre dernier, l’Association française pour l’histoire et l’étude du papier et des papeteries (AFHEPP), en collaboration avec l’Institut des textes manuscrits et modernes (ITEM) a consacré sa journée d’étude annuelle à la question de l’usage du papier dans le monde de la musique. Support de transcription, support de jeu de musique mécanique, toujours support de création, le papier est omniprésent dans le processus d’élaboration de la performance musicale depuis le Moyen Âge. De concert, les intervenant·e·s ont proposé un panorama à la fois vaste et précis des effets réciproques entre l’usage du matériau papier et la création musicale. Pour Entre-temps, j’ai ouvert grand mes oreilles ; on plonge dans cet univers de papier et de sons.

En filigranes

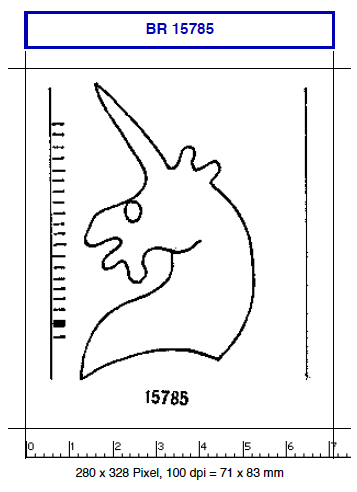

L’étude des filigranes – signatures moulées au cœur même de la feuille de papier et visibles seulement par transparence – constitue l’un des passages obligés pour quiconque cherche à identifier la provenance d’un papier. Récemment, un fragment de partition sur papier de la fin du Moyen Âge a été découvert dans un registre de comptes d’Aurillac, aux Archives municipales. Présenté par Isabelle Langlois (Université Clermont-Auvergne, Centre d’histoire « espaces et cultures »), ce témoignage rare de chanson profane des XIVe-XVe siècles, ne comprend ni date, ni localisation, ni titre. La langue est à cheval entre le français et l’occitan, et c’est une femme qui s’exprime, ce qui laisse les spécialistes perplexes. Parce qu’elle était perçue comme obsolète, passée de mode, la chanson n’a pas été conservée pour son texte, pour sa musique, mais pour son matériau, suffisamment solide pour protéger un autre document bien plus prosaïque puisque comptable. L’analyse de ce papier a révélé des filigranes très courants pour la période du tournant des XIVe et XVe siècles : une tête de licorne et une tête de bœuf à yeux et à narines surmontée d’un trait étoilé, selon la classification de Charles-Moïse Briquet. Rien de très surprenant du côté matériel, donc. Mais la chanson, dont nous avons eu le plaisir d’écouter quelques notes enregistrées lors d’une performance, n’aurait pas dû arriver jusqu’à nous, ce qui rend sa voix d’autant plus précieuse.

L’étude des filigranes est également l’une des méthodes déployées par Céline Gendron (Université de Montréal), qui mène une étude codicologique sur six manuscrits musicaux exploités par les colons pour évangéliser les autochtones de la région de Montréal au XVIIe siècle. La musique adoucit les mœurs, dit-on, mais peut-elle convertir les âmes ? Utilisée ici à des fins politiques et religieuses, la musique et son support nous sont le plus souvent parvenus sous la forme de partitions élaborées ou copiées dans un contexte de composition ou d’exécution musicales, ou encore de collection.

Christine Jeanneret (University of Copenhagen, Center for Privacy Studies, SOUND), quant à elle, étudie divers manuscrits de la musique italienne du XVIIe siècle – musique de clavier, cantates, opéras vénitiens – dans l’idée d’établir leur destination initiale. La partition a-t-elle été copiée pour un musicien qui souhaite la jouer ? Pour un élève qui doit apprendre ? Pour un collectionneur qui veut posséder ? Pour tenter de le comprendre, il faut observer de près les partitions elles-mêmes. Certains indices, comme le passage des notes inscrites sous le fil de couture, permettent de savoir si la reliure a été faite avant ou après la copie ; les filigranes documentent les préférences des compositeurs ; les reliures décorées d’armoiries signalent des commandes aristocratiques. Le format oblong, souvent qualifié de format à l’italienne dans le langage courant, est particulièrement répandu dans ces collections musicales. La raison en est principalement matérielle : plus les pages sont larges et plus le volume est susceptible de tenir ouvert sur un pupitre. Par ailleurs, ce format permet aux auditrices et aux auditeurs de voir le visage des chanteuses et des chanteurs qui chantent debout. Christine Jeanneret résume joliment ce double avantage du format oblong : « il faut voir, il faut que l’on puisse voir ».

Du côté de l’étude des mains et de la calligraphie, on apprend que les écritures des compositeurs et des copistes ne sont que très peu standardisées et on y trouve autant de belles copies que de gribouillis presque illisibles. Pour identifier ces mains, Christine Jeanneret propose de s’inspirer de la méthode utilisée par Giovanni Morelli (1816-1891). Cet historien de l’art a déterminé que certains détails de tableaux – lobe d’oreille, orteils – trahissent des tics picturaux propres à chaque artiste-peintre. Cette méthode peut être transposée aux manuscrits musicaux pour l’identification des mains, par exemple en observant la façon dont les clés sont inscrites ou dont les notes sont dessinées. Si on regarde bien, on entend.

Une fabrique spécifique ?

Se pose aussi la question des spécificités matérielles des papiers destinés à écrire et à lire la musique. Grâce au chantier de relevé des filigranes présents sur des partitions de compositeurs actifs au Portugal aux XVIIe et XVIIIe siècles (projet MARCMUS), António Jorge Marques (Université nouvelle de Lisbonne, CESEM, FCSH) a découvert que Giuseppe Toti (1760-1833) et Marcos Portugal (1762-1830), deux compositeurs actifs au Portugal à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, utilisaient les mêmes papiers à musique pour leurs travaux de composition. Ces papiers doivent-ils avoir des caractéristiques spécifiques ? Existe-il des papetiers spécialisés dans la fabrication de papiers à musique ?

Ces questions, Fabien Guilloux (CNRS, Institut de recherche en musicologie) se les est posées pour le XIXe siècle. La mécanisation de la fabrication des papiers couplée à l’abandon des obligations légales engendre une disparition des filigranes. Les catalogues de papetiers listent dès lors les qualités que doivent réunir les papiers destinés à l’inscription et à la performance de la musique : ils doivent être suffisamment rigides pour tenir droit lorsqu’ils sont posés sur un pupitre, assez solides pour supporter les manipulations répétées, assez lisses pour ne pas accrocher la plume, présenter une épaisseur conséquente qui ne permette pas à l’encre de traverser la feuille, et résister aux grattages lorsque le compositeur modifie sa notation[1]. Pour satisfaire à ces exigences, des manufactures spécialisées de papier rayé, c’est-à-dire comportant des portées, émergent dès la fin du XVIIIe siècle en même temps que les premières machines à rayer. À la fin du XIXe siècle, la société papetière Lard-Esnault-Bellamy devient une référence pour tous les grands compositeurs de l’époque, qui se fournissent chez eux. Même si on sait que la société a déposé un brevet pour la mise au point d’une pâte à papier spécifique, aucun renseignement technique à propos de la fabrication de ces papiers ne nous est parvenu.

Mécaniques de carton

À la même époque, le papier, support de la musique écrite, devient également élément de performance de la musique jouée. Comme l’explique Jean-Marc Puigserver (arrangeur et noteur de musique mécanique), de nombreux instruments de musique ont été objets de tentatives de mécanisation jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, qui voit émerger le cylindre pointé ou noté, premier système de pilotage de musique mécanique. Il est constitué d’un cerveau, organe qui actionne les éléments sonores (flûtes, anches, tuyaux, cordes) dans un ordre précis, et d’un pointage (picots, pontets, agrafes) sur un cylindre en bois réalisé par le noteur[2].

De nombreux instruments mécaniques sont dès lors mis au point, orgues hydrauliques, carillons, horloges et pendules à musique, componiums, serinettes, orgues de barbarie, pianos mécaniques et pneumatiques, ou encore oiseaux chanteurs – à la frontière entre la musique mécanique et les automates. Jean-Marc Puigserver a accompagné l’assistance sur les chemins de l’enfance en actionnant l’un de ces oiseaux mécaniques, dont le chant nous a enchanté.

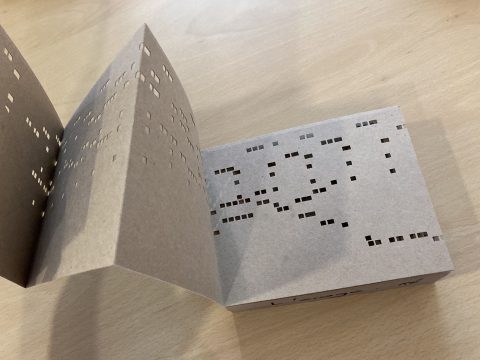

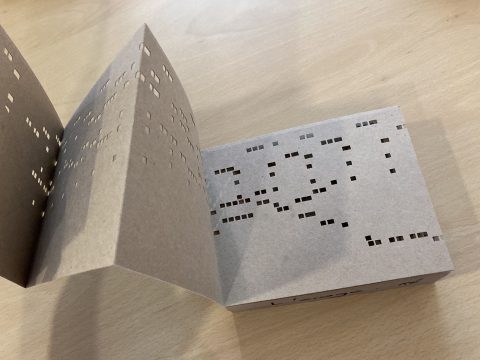

Mais c’est l’orgue de barbarie, à son apogée à la fin du XIXe siècle, qui trouve un nouvel usage au papier, ou plus précisément au carton. Des trous pratiqués dans une longue bande de carton commandent l’ouverture de soupapes qui permettent au vent – nom donné à la soufflerie interne de l’orgue – de s’engouffrer dans la flûte correspondante et de jouer une note. Ce carton doit être épais et vernis pour supporter les contacts avec l’instrument, et plié en accordéon pour être conservé. La perforation du carton était auparavant effectuée à l’aide d’un poncif réalisé par le noteur. Aujourd’hui, l’arrangement musical s’effectue sur ordinateur, la perforation est mécanique ou automatisée au laser, mais le support est toujours constitué de carton.

Papier et Nouvelle complexité

Changeons de disque : un saut dans le temps nous amène au début des années 1980 avec Opus incertain, une partition de Félix Rozen (1938-2013) présentée par Gabrielle Decrion-Lanta (conservatrice-restauratrice en arts graphiques et livres). Cette œuvre est singulière par sa forme et par son contenu. Elle est constituée non plus de cahiers mais de six rouleaux, non plus en papier classique mais en papier calque, et la musique est inscrite non plus avec de l’encre mais par le biais d’une pointe métallique chauffée. En outre, la notation n’a rien à voir avec le système classique d’inscription de la musique.

Félix Rozen s’inscrit dans un vaste mouvement qualifié dans les années 1980 de Nouvelle complexité, également étudié par Lenka Stransky (Université de Rouen, GRHIS/Université Gustave Eiffel, LISAA), et qui a pour objet de faire évoluer l’inscription musicale en incorporant entre autres des gestes para musicaux comme des cris. Ce mouvement est l’aboutissement d’une recherche de précision croissante chez les compositeurs du XXe siècle. Ses adeptes produisent des partitions graphiques, à cheval entre les arts plastiques et la composition musicale. Si selon Rozen, « peindre, c’est mettre en musique ses sentiments », la question de l’interprétation de son Opus incertain se pose en même temps que celle de toutes les œuvres issues de la Nouvelle complexité. Comment les lire ? Comment les jouer ? Nous savons seulement que la partition doit durer 9 minutes et qu’elle est destinée à six musiciens. Une interprétation en a été proposée en 2021 à la Cité de la musique, mais aucun enregistrement complet de la performance n’est disponible, laissant le champ libre aux interprétations futures.

Que retenir au terme de cette journée ? Le papier joue un rôle central dans le processus de création de la musique en Occident. Il est le support discret mais crucial de sa transcription graphique ; support de jeu, il participe à faire évoluer la perception et l’inscription des notes ; et il devient finalement support de lecture lors de la performance, qui est le cœur, l’aboutissement du processus de fabrication de la musique. À plusieurs reprises, l’ouïe de l’auditoire a été sollicitée, non seulement par les mots et les voix des intervenant·e·s, mais aussi par le jeu – en direct ou à travers un enregistrement – de musiques et de sons, offrant aux spécialistes du papier une quatrième dimension de réflexion. L’histoire des papiers à musique, loin d’impliquer la seule matérialité, nécessite une approche documentaire croisée avec une histoire des pratiques et des performances musicales, engageant le corps des chercheuses et des chercheurs autant que leur esprit. Avec Régine, laissons parler – mais aussi chanter – les petits papiers, à l’occasion, papier chiffon, puissent-ils un soir, papier buvard, nous consoler.

—

Notes :

[1] Dans les catalogues, on distingue deux types de papiers à musique : pour la copie et pour l’impression, sans qu’on sache ce qui les sépare matériellement.

[2] Père Engramelle, La tonotechnie ou l’art de noter les cylindres, Paris : P. M. Delaguette, 1775.