La fabrique de l’Image de Mai 68 : retour d'expérience

Ce texte revient sur l’expérience de commissariat avec Dominique Versavel de l’exposition « Icônes de Mai 68 : les images ont une histoire ». Elle questionne, par le prisme de l’étude de cas mai-juin 1968 et sa médiatisation dans la presse magazine, les relations entre images et écriture de l’histoire des événements, à l’aide d’une histoire sociale et culturelle des images. Suite au résumé du projet de l’exposition et ses partis pris, ce texte revient plus particulièrement sur les coulisses d’une mise en œuvre qui s’avère paradoxale. John Berger le soulignait en 1972, les images prennent sens dans le dispositif dans lequel elles sont prises (dispositifs éditorial, dispositif culturel). En faire la démonstration par le biais d’une exposition s’avère donc autoréflexif. Une telle exposition revient à démontrer les effets d’une construction culturelle en utilisant l’un des outils majeurs de ce type de construction : une exposition et son catalogue. Les contraintes, voire les obstacles, auxquels nous nous sommes heurtées ont alors mis en évidence un certain état de notre culture des images, dont les droits, qui régissent leurs conditions de circulation, s’avèrent être l’un des puissants acteurs.

Retours d’expérience à propos de l’exposition « Icônes de Mai 68: les images ont une histoire », BnF.

(sauf mention contraire, les photographies ont été prises par Audrey Leblanc)

Projet de l’exposition : traverser l’Image de Mai 68

50 ans après les faits et leur premier traitement médiatique, l’exposition « Icônes de Mai 68 : les images ont une histoire » aborde Mai 68[4] sous l’angle de ses représentations par le photojournalisme et de la mémoire visuelle commune qui en découle. Perçu comme un moment historique dès son avènement, Mai 68 a fait l’objet d’une importante couverture en images (photojournalistes, photographes amateurs, acteurs et/ou témoins) mais notre mémoire en images des événements du printemps 1968 semble aujourd’hui aussi réduite que réductrice. Associée à des motifs récurrents (la barricade, le duel CRS/étudiants, le pavé lancé, le drapeau brandi,…) et à certaines photographies célèbres, cette représentation aujourd’hui dominante – en noir et blanc et rouge – a principalement trait à la dimension parisienne et estudiantine des événements.

Or, cette image de Mai 68 en France se confond avec une vulgate du récit des événements et s’appuie sur plusieurs implicites concernant la photographie, voire les images en général. Il n’y aurait qu’une archive photographique noir et blanc de ces événements. Dans le cadre médiatique de la presse d’information, la photographie serait utilisée pour sa dimension documentaire et sa valeur d’attestation (les acteurs du photojournalisme en font un important critère de définition de leur profession). Les médias ne seraient qu’un relais du réel, à quoi contribuerait la transparence[5] supposée du document photographique. La réactivation de corpus photographiques finis, publiés dans l’actualité des événements justifierait qu’ils passent du statut de documents à celui d’archives des événements représentés. Cet usage à chaud par la presse d’information leur donnerait par la suite une valeur culturelle et un poids dans l’histoire et l’histoire du photojournalisme. Les plus remarquables de ces images, du point de vue journalistique et formel, resteraient dans les mémoires du fait de leur puissance intrinsèque, et deviendraient ainsi des icônes ; propices, par ailleurs, à l’analyse proposée par l’histoire de l’art selon le prisme de l’auteur et du chef d’œuvre. Enfin, l’observation de la seule strate photographique dans la presse ferait office d’analyse du rôle de ces images dans l’élaboration médiatique.

C’est sur ces implicites que l’exposition revient pour, d’une part, les formuler explicitement et, d’autre part, les remettre en question à l’aide d’une histoire sociale, culturelle et économique de la photographie. Car la représentation des événements du printemps 1968 par la presse magazine de l’époque n’a rien à voir avec celle qui domine aujourd’hui et ne confirme pas son statut présupposé de matrice à notre représentation actuelle de Mai 68[6].

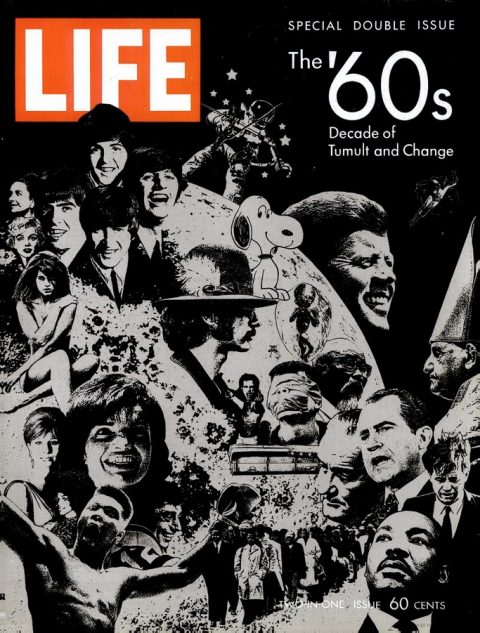

Le dispositif scénographique mime cette traversée du miroir. À l’entrée de l’exposition, une large fresque restitue l’image aujourd’hui commune et dominante de Mai 68. Puis visiteurs et visiteuses traversent physiquement cette représentation pour accéder aux cinq modules[7], qui chacun en interroge l’une des caractéristiques. Haute de plusieurs mètres, cette fresque inaugurale est composée de nombreuses reproductions[8] de unes, couvertures de livres, CD, BD et autres produits culturels traitant de Mai 68, depuis 1968 jusqu’à 2015. Elle met en évidence le graphisme récurrent en noir et blanc et rouge, la répétition de certains motifs et de quelques images. Constituée de formes éditées, elle présente les photographies dans des contextes de publication, c’est-à-dire dans des usages. L’accumulation des exemples démontre le caractère inflationniste de ces produits culturels qui répondent aux mêmes codes d’édition et construisent cette Image dominante de Mai 68.

Sur cette mosaïque se détache, par ailleurs, une petite dizaine de photographies dites iconiques. Celles-ci, perçues aujourd’hui comme des symboles résumant à eux seuls cet épisode historique pourtant complexe, sont montrées ici sous la forme de tirages originaux, encadrées et sous marie-louise. Isolées de tout contexte de publication, c’est ainsi qu’elles sont aujourd’hui massivement promues par la profession et par l’histoire de l’art de la photographie ; cette présentation attribuant un statut d’œuvres d’art à ces quelques images initialement produites à destination de la presse. En regard de cette fresque inaugurale, une chronologie – supervisée par l’historienne Ludivine Bantigny[9] – retrace le déroulement des événements des mois de mai et juin 1968 tels qu’établis par l’historiographie aujourd’hui.

Derrière cette fresque d’introduction, cinq modules retracent chacun un point de l’histoire de cette représentation : ils interrogent les mécanismes d’élaboration médiatique et culturelle d’une mémoire visuelle dominante de Mai 68 au cours des cinquante dernières années.

Faire l’histoire sociale et culturelle des images pour travailler l’histoire avec les images

Un tel projet se place au carrefour de plusieurs disciplines avec des partis pris clairs : une histoire de la photographie de presse et du photojournalisme qui prennent en compte la photographie dans sa forme éditée et ses circulations sur différents supports imprimés[10] ; l’inscription des productions médiatiques dans l’écriture de l’histoire culturelle et dans la construction d’une mémoire collective.

L’étude du cas de mai-juin 1968 devient exemplaire d’une approche historienne sociale et culturelle des images, affranchie des seuls outils de l’histoire de l’art et entendue comme préalable indispensable à l’analyse des représentations en Histoire. Cette façon de documenter les images conditionne l’analyse de leur propre rôle de documentation historique et de leur place dans l’écriture de l’histoire des événements. Et ce, tout particulièrement pour les images d’enregistrement[11], la photographie ayant été investie d’une dimension documentaire qui a souvent été confondue avec sa définition ontologique. La matérialité des images (elles sont des objets), leurs usages et leurs circulations font parties des informations à réunir pour analyser leur contenu visuel et ses relations à l’histoire.

Certains raisonnements s’en trouvent alors modifiés, voire inversés. La persistance d’une image n’est pas[12] la conséquence de sa beauté intrinsèque. Les formes médiatiques éditées ne sont pas des formes finies à prendre comme seules sources mais sont aussi autrices des valorisations et des autorités culturelles qu’elles construisent[13]. De sources communément considérées comme secondaires, elles deviennent sources primaires, constitutives qu’elles sont du monde culturel et historique[14]. Les récits médiatiques ne sont plus de simples relais transparents de faits qui se présentent naturellement à eux mais sont des formes élaborées par des acteurs dans des contextes culturels donnés et qui, à ce titre, interviennent dans le récit historien. Dès lors, il est tout aussi important d’exposer des magazines de vulgarisation de l’histoire ou de jeunesse (tels que L’Histoire ou Okapi, par exemple), que de beaux tirages photographiques distingués par leur encadrement ; ces presses spécialisées participant pleinement à la diffusion de vulgates et de leur fixation, jusque chez les plus jeunes lecteurs et lectrices[15].

Ainsi, l’exposition questionne l’autorité des représentations dominantes des événements en redéfinissant les fondements du poids accordé dans notre histoire culturelle à ces images aujourd’hui familières de Mai 68. Elles cessent d’être des évidences photographiques indiscutées car elles résultent de la construction progressive d’une vision et d’un récit élaborés au fil des anniversaires décennaux par les acteurs du photojournalisme, de l’édition et de la culture. La trajectoire médiatique (depuis la planche-contact ou la diapositive jusqu’à leur circulation dans les magazines et autres produits éditoriaux) de certaines de ces images est ainsi reconstituée pour mettre en évidence les conditions de leur émergence culturelle dans la mémoire collective. Cette forme d’archéologie de l’image permet en particulier de revenir sur le processus de distinction médiatique – par la sélection éditoriale et la promotion professionnelle – des images aujourd’hui désignées par le terme « icônes[16] ». La nature des documents exposés (près de deux cents pièces : tirages photographiques, planche-contact, magazines, diapositives, documents audiovisuels) constitue un véritable enjeu culturel pour élaborer une exposition sur la photographie et non de photographies.

À la fin de leur parcours, visiteurs et visiteuses traversent de nouveau la fresque inaugurale, redoublée par des miroirs. Ils et elles peuvent ainsi percevoir la différence entre la strate photographique et celle de ses usages dans le cadre médiatique (ici de la presse). L’image dominante et commune qui, en entrant, semblait se confondre avec les événements de mai-juin 1968 est désormais perçue comme une représentation construite dans le temps, actrice du « processus d’exotisation » décrit par Bibia Pavard[17]. Cette image dominante n’est plus Mai 68, elle en est une image historicisée, discutable et modifiable, voire un imaginaire des événements.

Une exposition paradoxale : montrer les effets d’une construction culturelle par une proposition culturelle qui produit ces effets

Dès lors, l’un des enjeux majeurs du projet est de contrôler pour lui-même les effets de construction culturelle qu’il met en évidence. Une exposition et son catalogue sont caractéristiques des mises en forme qui participent aux constructions culturelles pointées et auxquels participent les usages des images. À plus forte raison dans ce cas, puisque l’exposition prend place dans l’une des institutions françaises les plus influentes en matière de prescription culturelle : la Bibliothèque Nationale de France. L’outil de la déconstruction, son dispositif comme son autorité, participent de ces mêmes constructions dont l’Image de Mai 68 devient un exemple.

Décrire des processus, tout en y étant soumises nous-mêmes, a régulièrement demandé une attention soutenue aux choix faits pour l’exposition. Scénographie, titres, graphisme, matières et matériaux utilisés, visuels de communication, cartels, textes (de présentation comme de communication), pièces exposées… forment autant d’élections qui doivent soutenir le projet historique. Tout est réfléchi afin de ne pas desservir le propos par une mise en forme qui viendrait le contredire : le récit visuel et culturel attendu des événements de mai-juin 1968, que (par définition) l’exposition montre à nouveau[18], doit être clairement perçu comme l’objet discuté. Il s’agit d’être attentives à ne reproduire ni les poncifs de la représentation de la période ni les poncifs culturels qui entourent la photographie, véhiculés eux aussi par des récits médiatiques acteurs de constructions culturelles et qui dominent encore aujourd’hui l’histoire de la photographie de presse.

La scénographie a joué un rôle central dans l’élaboration puis la réception d’un tel projet. Il était nécessaire qu’elle reste discrète pour porter le propos déjà complexe sans tomber dans les clichés pointés. Pas de barricades au centre de la pièce, de douche sonore d’extraits radiophoniques pour recréer une ambiance, de graphisme noir et blanc et rouge, graffiti ou pochoir… Pas de photographie agrandie utilisée comme horizon visuel purement graphique ni de glorification de certaines images au détriment d’autres (via des stèles ou des trouée qui les distingueraient, par exemple)[19]. La proposition sobre, efficace et élégante des scénographes Sylvie Coutant et Anne Levacher avec la graphiste Camille Négron (atelier O Majuscule), a été maintes fois remarquée et saluée. À base de bois de bouleau brut, elle accorde un poids certains aux objets présentés (y compris à ceux moins valorisés d’un point de vue culturel) et participe à construire l’autorité du propos en l’accompagnant fermement. La vocation didactique de ce projet d’exposition n’en a été que mieux perçue ; ainsi qu’en témoignent les retours positifs lors des visites guidées, dans le livre d’or ou ceux du service pédagogique, très satisfait sur ce projet.

De même, il a fallu souvent négocier avec des partenaires culturels et industriels (à tout le moins entrepreneuriaux) plus ou moins réceptifs à un tel projet, du fait de ces mêmes habitudes culturelles qui les modèlent. Partenaires pour qui l’image dominante de Mai 68 est Mai 68[20] et/ou qui sont habitués à une approche plutôt artistique de la photographie. Sans parler de photographes, dont le travail a été abondamment publié dans la presse d’information du printemps 1968, qui ont refusé de montrer leur travail dans le cadre de cette exposition car elle n’en parlait pas selon le prisme aujourd’hui commun et majoritaire de l’auteur et de l’histoire de l’art. L’exemple caricatural – drôle et véridique – étant celui d’un.e photographe ayant refusé le prêt de « ses œuvres » parce que l’exposition ne leur réservait pas une salle entièrement dédiée. Plus sérieusement, pour les éditeurs comme pour les commerciaux de la BnF, les visuels de communication de l’exposition (affiche, couverture du catalogue,…) devaient sacrifier à l’icône et au noir et blanc et rouge attendus – confirmant ainsi que cette mise en forme est une demande éditoriale. Puisqu’il était important, par ailleurs, de rendre compte d’une exposition non pas de photographies mais sur la photographie et ses usages dans la presse magazine, un tirage presse avec mentions de cadrages en rouge, en débord sur fond de papier kraft (écho au bois de bouleau de la scénographie) pour la couverture du catalogue a fini par faire consensus. De même, un sous-titre était nécessaire pour annoncer explicitement le projet – « les images ont une histoire » – après l’accroche attendue sur les « icônes de Mai 68 ». Ou encore, le récit visuel construit par l’enchaînement des pièces dans l’exposition, ou par celui des pages dans le catalogue, ne devait pas contredire par ses effets le propos défendu dans les écrits. Enfin, des entreprises de presse, coopératives pour l’exposition de leur matériel en en payant les droits, ont refusé que ces mêmes publications ou formes éditées des photographies servent de visuels pour la promotion de l’exposition dans la presse et les médias.

L’ultime strate de ces mises en abymes multiples concerne la médiatisation de l’exposition elle-même dans un contexte de célébration des cinquante ans des événements du printemps 1968. Cette promotion médiatique répond aux mêmes mécanismes de valorisation que ceux montrés dans l’exposition à propos de Mai 68 comme de la photographie de presse : des effets d’autorité (article de Fanny Arlandis dans Le Monde des idées, par exemple[21]) ou de résistance aux remises en perspectives proposées dans l’exposition avec un repli certain sur l’approche « histoire de l’art » des images[22].

Quelle culture des images? Circulation et questions de droits

En matière de photographie de presse, les récits professionnels lisibles dans les formes éditées des images en presse spécialisée, notamment, ainsi que l’approche « histoire de l’art » dominent encore largement une histoire commune du photojournalisme. Dans ce contexte, montrer de la documentation visuelle ou d’autres éléments d’iconographie sur le photojournalisme participe à donner une place à d’autres aspects du système médiatique dans notre culture[23]. Dans l’exposition, de nombreux éléments sont exposés parce qu’ils sont exemplaires des repères de construction des vulgates sur le récit des événements tout comme sur les images de presse. Ils sont présentés pour montrer leur participation à l’élaboration de mythologies et de récits qui ne se vérifient pas. Ils confirment qu’ils ne sont pas en soi une source mais un prisme déjà traversé par de multiples contraintes : ils sont des formes culturelles éditées, qui confisquent parfois la lecture de matériaux dits d’archives sur ces images. Ainsi d’un extrait du film documentaire « Les 100 photos du siècle[24] » diffusé sur Arte en 1998 consacré à la photographie de Gilles Caron donnant à voir le face à face de Cohn-Bendit avec un CRS (6 mai 1968, devant la Sorbonne à Paris). Seul le témoignage des acteurs (le préfet Maurice Grimaud, la veuve du photographe et Daniel Cohn- Bendit) fait office d’analyse de l’image. Les documentaristes reprennent l’explication usuellement apportée à l’autorité de cette photographie : l’évidence de qualités formelles et journalistiques qu’aurait confirmée sa publication immédiate dans la presse news en montrant notamment une planche-contact de la scène. Des traces d’editing[25] semblent y attester par le jeu de l’implicite, la sélection de l’image « à chaud ». Mais plusieurs versions de la planche contact éditée de la scène photographiée par Gilles Caron ont été reproduites a posteriori sans datation (dans la presse spécialisée notamment) alors même que les planches contact d’époque ont été perdues. Les sélections montrées sont en réalité postérieures aux événements, d’où leur variété sur les différentes versions de planches contact en circulation. L’archive photojournalistique est ainsi mise au service du mythe professionnel et pose la question du statut de l’archive accordé aux productions des industries culturelles telles que la presse magazine.

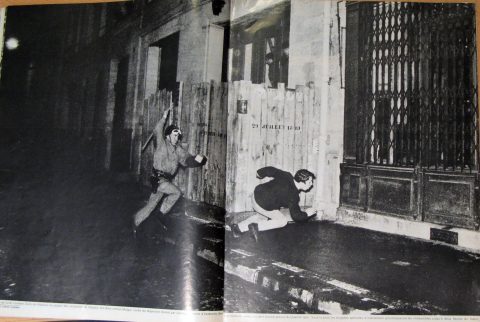

Planches contact de Gilles Caron. De gauche à droite : « Étudiant pourchassé par un CRS, Paris, 6 mai 1968, Gilles Caron, agence Gamma. Planche Contact argentique originale avec marques d’editing. Fondation Gilles Caron. » / Paris-Match n°997 du 18 mai 1968, p. 76-77, première occurrence publiée de la photographie de l’Étudiant pourchassé par un CRS, Paris, 6 mai 1968, Gilles Caron. / « Étudiant pourchassé par un CRS, Paris, 6 mai 1968, Gilles Caron, agence Gamma. Planche Contact argentique tardive, 1980-1990. Fondation Gilles Caron. ». La matérialité de la planche contact originale de 1968 révèle plusieurs métiers à l’œuvre dans le travail des images de presse. Traces d’editing et désordre des films confirment son statut d’outil de travail (conçu à la hâte au laboratoire) pour une commercialisation immédiate des images auprès de clients presse potentiels. Sur la planche-contact tardive, le négatif de la photographie de l’étudiant pourchassé a disparu au cours des circulations entre agence et rédactions de presse. Soigneusement recomposée, la planche ne témoigne plus de ces gestes professionnels collectifs qui élaborent l’information visuelle. Elle redonne la primeur au seul regard du photographe.

La circulation des images et la possibilité de leur appropriation par différents récits est un point central de notre culture des images. La puissance supposée de celles que l’on voit est d’ailleurs très vite remise en perspective, par l’effet de la comparaison, quand on les place en regard d’autres matériels produits (images, audiovisuels, archives etc.). Or, l’exploitation des fonds – c’est-à-dire le commerce des images – est régie par différents droits liés à la propriété intellectuelle (reproduction, exposition). Ces questions interviennent massivement dans la circulation des images et notamment dans la possibilité d’exposer des photographies dans leurs usages ou non, d’exposer des magazines et autres supports édités. Pour une double page d’un Paris Match par exemple, le service juridique doit s’assurer de l’accord du photographe (ou ayant droit qu’il faut donc retrouver) de chaque photographie ainsi que de l’accord du magazine. Cela représente beaucoup de travail, de l’argent et multiplie les possibilités d’un refus.

Pour une image gigogne, les opérations – et les coûts – s’additionnent.

Ils s’envolent dans le cas d’une couverture mosaïque pour laquelle outre l’accord de la revue et du graphiste, il faudrait idéalement chercher le nom des auteurs de chaque image mobilisée.

On peut lire ces contraintes comme du zèle excessif de la part d’une des institutions culturelles publiques les plus prestigieuses de France qui se prémunirait avant tout. Il n’en demeure pas moins que la gestion de ce type de circulation culturelle des images par le seul droit d’auteur rend les choses compliquées, sans les affranchir, par ailleurs, des rapports de force comme relais de négociations. Les grandes entreprises comme Lagardère ou l’agence Magnum parviennent davantage à faire respecter leurs droits qu’un.e photographe isolé.e. Elle multiplie les difficultés dans le cas des supports édités et influence – voire fait obstacle à – la circulation des photographies sous un autre mode que celui de l’encadrement qui isole l’image de tout contexte de publication. Elle facilite la circulation des images dans l’espace public selon le mode de l’histoire de l’art et entrave les approches historienne de type culturaliste sur les images : elle favorise une réception contemplative et un rapport purement iconographique aux images au détriment d’autres biais de compréhension. Partant, elle contribue à maintenir et à astreindre la photographie à une place culturelle donnée.

Questionner les images ne revient pas à questionner leur seul contenu visuel car les images ne sont pas qu’iconographie. Objets inanimés, elles ne prennent sens qu’en contexte, dans leurs usages et dans les interprétations qu’en proposent leurs récepteurs et réceptrices. L’image aujourd’hui dominante de Mai 68 n’a rien d’essentiel. Construite dans le temps, elle est l’indicateur de notre culture actuelle de l’histoire des images et de la place qui leur est accordée dans notre histoire culturelle. Dès lors, plutôt que de s’interroger sur la supposée puissance des images (expression performative, qui souffle la réponse à la question posée)[26], il semble opportun de construire des outils pour répondre à ce qui peut rendre impuissant.e.s face aux images : c’est-à-dire nos habitus culturels en matière de visuel. L’implicite de l’injonction contemplative, souvent défendue par l’Art, entretient cette impuissance supposée face aux images quant au contraire, rediscuter les récits – les vulgates – ainsi que les autorités (ce qui justifie le travail intellectuel, et notamment celui de l’historien.ne) conduit à construire des outils de compréhension de notre culture.

Croiser les outils des multiples disciplines qui se confrontent au visuel (histoire culturaliste de la photographie, histoire des médias, archivistique, cinéphilie, histoire culturelle du cinéma, …) et conserver l’ensemble des archives qui permettent la contextualisation de la production comme de la diffusion d’un fonds visuel (archives textuelles, comptables, visuelles, etc.) font partie des reflexes à mettre en place pour travailler l’histoire avec/par les images. Or, les logiques de production[27] et d’exploitation des fonds d’images rejoignent des questions de marchés, d’industrialisation et d’économie[28], les corpus visuels renvoyant massivement aux industries culturelles. Le commerce des images[29] et ces pans de nos cultures s’inscrivent ainsi au cœur de l’écriture de l’histoire (dans le cadre médiatique comme éditorial notamment) et impacte directement notre histoire culturelle.

[1] L’exposition « Icônes de Mai 68 : les images ont une histoire », commissariat Audrey Leblanc et Dominique Versavel, conservatrice au département estampes et photographie de la BnF, BnF site Tolbiac du 17 avril au 26 août 2018

[2] « L’Image de Mai 68 : du journalisme à l’histoire », EHESS, 2015.

[3] John Berger, Ways of seeing, London, Penguin, 1972. Episode 1 for BBC

[4] Le champ historique a établi une chronologie de ce printemps en France sur les mois de mai et juin 1968 : Ludivine Bantigny, 1968, de grands soirs en petits matins, Paris, Seuil, 2018 ; Bibia Pavard, Mai 68, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 2018 ; « Mai-juin 1968 – L’épicentre », chapitre II de 68, Une histoire collective [1962-1981], Philippe Artières, Michelle Zancarini-Fournel (dir.), Paris, La Découverte, 2008 ; Boris Gobille, Mai 68, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2008, chapitre 2 « Le mai-juin des ouvriers ». La dénomination « Mai 68 » prend vraisemblablement sa source dans l’univers médiatique et appartient aux « cadrages » langagiers qui le caractérisent (tels que « printemps de Prague », « première nuit des barricades », ou plus récemment « printemps arabe »,…). Elle est utilisée ici pour renvoyer aux formes médiatisées des événements quand l’expression « mai-juin 1968 » renvoie aux événements historiques eux-mêmes.

[5] Selon les termes de Louis Marin, Opacité de la peinture. Essais sur la représentation au Quattrocento, Paris, Usher, 1989, p. 10.

[6] Associés aujourd’hui au noir et blanc, ils ont souvent été représentés en couleurs dans les magazines de l’époque. Des collectifs de photographes ont tenté de témoigner autrement des événements en marge des médias dominants mais leur place dans l’histoire des images comme dans celle de mai-juin 1968 est fragile et ténue. Et, par ailleurs, la définition des icônes comme des images qui se seraient imposées d’elles-mêmes comme des évidences compte tenu de leur qualités intrinsèques exceptionnelles ne résiste pas à l’observation des publications de l’époque : le désormais célèbre portrait de Daniel Cohn-Bendit face à un CRS par Gilles Caron n’a pas été publié en 1968 dans la presse d’information ; la « Marianne » porteuse de drapeau de Jean-Pierre Rey a connu une fortune éditoriale inattendue ; et la fameuse « nuit des barricades », qui répond aux critères médiatiques de l’événement idéal, n’a paradoxalement produit aucune image persistante, aucune icône.

[7] Une amnésie médiatique : la pratique de la couleur ; De la photographie d’actualité au symbole : la Marianne de 68 ; La Fabrique de l’icône : Daniel Cohn-Bendit face à un CRS ; Hors du champ médiatique : des alternatives photographiques ? ; Absence d’icône : la nuit des barricades.

[8] Par opposition ici à des tirages photographiques.

[9] Qu’elle en soit de nouveau chaleureusement remerciée ici.

[10] La multiplication de leurs publications, formes éditées ou occurrences en contexte éditorial, est l’une de leurs appropriations.

[11] Clément Chéroux (dir.), Mémoire des camps. Photographies des camps de concentration et d’extermination nazis, 1933-1999, Paris, Marval, 2001 ; Ilsen About, Clément Chéroux, « L’Histoire par la photographie », Études photographiques n°10, novembre 2001, p. 8-33 ; revue Études photographiques ; Cinemadoc.

[12] (seulement)

[13] Voir, aux États-Unis, les travaux de A.D. Coleman et de son équipe qui discutent la version officielle de la prise de vue des photographies du débarquement du 6 juin 1944 par Robert Capa, parangons de la profession, et réévaluent le rôle des institutions du photojournalisme dans le maintien de l’autorité culturelle de représentations dominantes des événements [http://www.nearbycafe.com/artandphoto/photocritic/major-stories/major-series-2014/robert-capa-on-d-day/] ; Études photographiques n° 35, printemps 2017, en français. Audrey Leblanc, « LE photographe de Mai 68 : l’œuvre d’une politique culturelle ? », in Politiques visuelles, Gil Bartholeyns (dir.), CNRS/Lille, Presses du Réel, 2016 ; « Devenir la « Marianne de 68 ». Processus d’iconisation et histoire par le photojournalisme », dans Iconographie et sciences politiques, Christine Pina, Eric Savarese, (dir.), L’Harmattan, coll. « logiques politiques », 2017, p. 145-167. En ligne sur HAL).

[14] Cf. les travaux de l’historien Dominique Kalifa ; le projet Numapress ou le séminaire « La presse magazine, source et objet d’histoire » , par exemple.

[15] Nous avions entrepris un travail autour des photographies mobilisées dans les manuels scolaires, véritable sujet de recherche en soi. On peut se reporter plus généralement aux travaux du collectif Aggiornamiento.

[16] André Gunthert, « Icônes du photojournalisme : de l’information à la pop culture », in Audrey Leblanc, Dominique Versavel (dir.), Icônes de Mai 68. Les images ont une histoire, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2018, p. 19-31.

[17] Bibia Pavard, Mai 68, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 2018, p. 116.

[18] Il ne s’agit pas ici de les nuancer en les confrontant à des iconographies alternatives.

[19] Ce type de propositions scénographiques trahissaient de l’incompréhension voire de la résistance au propos porté par l’exposition. En reproduisant in fine les poncifs déconstruits, elles s’affichaient comme une concurrence à l’endroit même où des habitudes et des autorités culturelles étaient discutées.

[20] « Mais alors, on ne va pas voir Mai 68… ? », s’est exclamé.e un.e partenaire de travail.

[21] « Photo : comment les icônes de Mai 68 ont été fabriquées », 18 mars 2018 ; Sophie Iselin, « Comment Daniel Cohn-Bendit est devenu l’incarnation de Mai 68 », RTS Culture (Belgique), 26 mars 2018 ; Isabelle Chenu, Les rendez-vous de la culture, RFI, 19 avril 2018 ; Elisa Mignot, « Le « bégaiement visuel » de Mai 68 interrogé à la BnF », Polka Magazine, 11 mai 2018.

[22] Christine Costes, « Mai 68 en images médiatiques », Le Journal des Arts, 22 mai 2018 ; Alain Genestar, « Mai Iconique, mai historique », Le 6-10 de France Info (avril 2018), republié sur Polka le 23 avril 2018 ; Brigitte Hernandez, Le Point, ; « Mai 68 La révolution des images de A à Z », Hors série Beaux-Arts, avril 2018.

Beau sujet de sociologie que les relations entre institutions culturelles et les sphères médiatiques.

[23] Audrey Leblanc, « Fixer l’événement. Le Mai 68 du photojournalisme », Sociétés & Représentations n°32, décembre 2011, p. 57-76 ; Audrey Leblanc, Sébastien Dupuy, « Le fonds Sygma exploité par Corbis. Une autre histoire du photojournalisme », Études Photographiques n°35, mai 2017, p. 88-111.

[24] Marie-Monique Robin, Alain Mingam (réal.), Capa / Arte G.E.I.E /Apple (prod.), 1998.

[25] Sélection de l’image en jargon professionnel

[26] Voir la thématique des derniers Rendez-vous de l’Histoire de Blois (2018).

[27] Séminaire de l’EHESS en 2018-2019 « Photographie, édition, presse : histoire culturelle des producteurs d’images », animé par Marie-Ève Bouillon, Audrey Leblanc et André Gunthert.

[28] Estelle Blaschke, Banking on Images. From The Bettmann Archive To Corbis, Leipzig, Spector Book, 2016

Matthias Bruhn, Bildwirtschaft. Verwaltung und Verwertung der Sichtbarkeit [L’économie de l’image. Gestion et exploitation du visible], Weimar, VDG, 2003 ; Paul Frosch, The Image Factory. Consumer Culture, Photography and the Visual Content Industry, Oxford, Berg, 2003 ; Audrey Leblanc, « Commémorer Mai 68. L’autorité de l’archive photographique dans l’économie médiatique », in À Perte de vue. Les Nouveaux paradigmes du visuel, Daniel Dubuisson, Sophie Raulx (dir.), publication issue du RTP Visual Studies, piloté par IRHIS, Lille 3, aux Presses du Réel, 2015, p. 185-194.

[29] Avant même de parler du Commerce des regards, Marie-josé Mondzain, Paris, Le Seuil, L’Ordre philosophique, 2003.