Intérieurs. Ép. 3 : Les intérieurs d’Antoine Doinel

Entrée, salon, cuisine, chambre à coucher... Comment aménage-t-on son chez-soi ? Et les photographies, les textes qui capturent ces espaces et leur mobilier, que révèlent-ils de celles et ceux qui y ont habité ? Philippe Artières continue à entrouvrir la porte des intérieurs, au gré des images mentales qu'on s'en fait. Épisode 3 : on suit l'Antoine Doinel de Truffaut de cuisines en chambres. Avec, en regard, ce quoi doit être un hôtel particulier modèle en 1965 pour Claude-Salvy.

Intérieurs de cinéma

Qu’est-ce que le cinéma raconte de l’histoire de nos intérieurs ? Beaucoup si l’on songe au souci des réalisateurs de « films en costume » de reconstituer les espaces dans lesquels vécurent les femmes et les hommes du passé. Songeons à 1900 de Visconti, à Barry Lindon de Stanley Kubrick, à La Reine Margot de Patrice Chéreau ; mais aussi aux Huit salopards de Quentin Tarantino, ou encore à L’Armée des ombres de Jean-Pierre Melville : aucun détail n’a été laissé au hasard dans les décors intérieurs. Les meubles, les tentures, les tableaux et autres objets, tout a été choisi avec soin. Ils participent du film, ils rendent les dialogues possibles, les intrigues crédibles…

Le cinéma de François Truffaut est exemplaire de cette importance du rôle des décors mais il me semble que son caractère « bourgeois », selon le terme de Godard pour le disqualifier politiquement au début des années 1970, donne à la manière dont il soigne ses intérieurs une fonction plus grande encore. Le Dernier métro (1980) en est le témoignage le plus manifeste puisque Truffaut fait de ce dedans le sujet même du film : un metteur en scène se cache dans une minuscule chambre sous la scène de son théâtre pour échapper à l’Occupant allemand, et monte à l’aveugle une pièce. L’intérieur est ici doublement mis en abîme et devient la métaphore de la situation du protagoniste.

Sans doute le cycle Doinel et ses cinq films, Les 400 coups, L’Amour a vingt ans, Baisers volés, Domicile conjugal etL’Amour en fuite, est pour notre enquête plus précieux encore. Car, il dessine une histoire contemporaine de l’habitat ; sur vingt ans, entre 1959 et 1979, il expose non seulement l’extraordinaire évolution des intérieurs des classes moyennes parisiennes mais aussi une culture matérielle propre à cette période. Dans ces films de Truffaut, les lieux dans lesquels vit Antoine Doinel, les meubles ne sont pas des décors. Ils racontent la manière dont le protagoniste traverse ces vingt ans. Ils font, bien plus que les costumes, des films de Truffaut un cinéma d’histoire. Le héros y porte parfois grand soin : dans Les 400 coups, au petit autel qu’il constitue dans sa minuscule chambre d’enfant, dans une caisse, pour célébrer Balzac (Balzac ce maître de la description1). Avec le cycle Doinel, d’une façon très aiguë, Truffaut se fait historien du très contemporain. Il scrute l’évolution des conditions de vie mais aussi des goûts des parisiens des années 1950 à l’aube des années 1980. Il relate un embourgeoisement, une installation qui va tourner court. Cette chronique des intérieurs est d’autant plus juste que Truffaut ne cesse de mettre en regard, non sans ironie, ceux de Doinel, (enfant, célibataire, en couple en famille, puis séparé) avec d’autres univers. Que l’on songe à l’appartement bourgeois et bohème de son camarade de fugue René, à celui des parents de Colette, au pavillon des Darbon, au studio de sa maîtresse japonaise ou encore à l’appartement richement meublé de Fabienne Tabard (Delphine Seyrig) au-dessus du magasin de chaussure où travaille Antoine.

Chez Antoine Doinel

Entrons donc chez Antoine Doinel, suivons-le ; inventorions et observons.

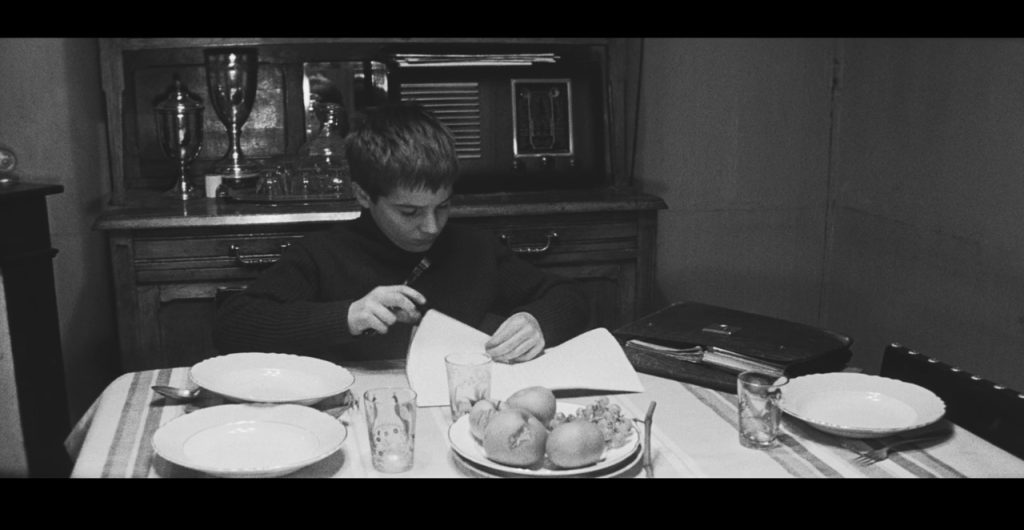

La vie de Doinel commence dans un deux-pièces-cuisine. Il n’a pas de chambre, il dort dans l’entrée, il fait son travail sur la table de la salle à manger. Puis très vite, le jeune protagoniste de Truffaut n’a plus de chez lui, il dort littéralement dehors avant d’être placé dans une cellule puis la chambre d’une institution médico-sociale. Comment est meublé l’appartement des Doinel ?

« 43. Antoine, dans l’appartement de ses parents, alimente un poêle à charbon. Il traverse la pièce et s’essuie les mains aux rideaux, ensuite il extrait de l’argent de l’endroit où il était caché, en haut du buffet […] ouvre une porte.

44. La porte mène dans une autre pièce. Dans un coin, un lit étroit. Antoine entre tranquillement dans la pièce et s’assoit devant la coiffeuse de sa mère. Devant un miroir, il brosse ses cheveux vers le front, ensuite renifle un grand flacon d’eau de toilette […] Finalement fatigué par ce jeu, il se lève.

45. Il se dirige vers le buffet, prend quelques bols et commence à les disposer sur la table. Il répète les mêmes gestes avec des verres et de l’argenterie. Il va en vitesse dans le vestibule, y prend un cartable et revient vers la table. […]

60. Antoine dans le vestibule. Il déplace une chaise et commence à dérouler son sac de couchage. Ses parents sont en train de se disputer dans la pièce à côté2. »

Puis Antoine va de chambre meublée en chambre d’hôtel. Dans L’Amour à vingt ans, il vient s’installer dans l’immeuble en face de celui de l’appartement des parents de Colette. Truffaut dans le scenario donne très peu d’indications. On sait juste qu’il a un électrophone et des disques. Le reste des meubles de ce que la mère de Colette qualifie de « formidable », véritable « palace », semble être là avant son arrivée.

Avec Baisers volés, l’intérieur se fait plus présent. Finies les salles de concert des Jeunesses musicales. Le film s’ouvre dans une cellule militaire, passera par la chambre d’une prostituée place de Clichy, l’appartement de la sublime Fabienne Tabard et s’achève dans le pavillon de banlieue des parents de Christine, la future épouse d’Antoine.

Truffaut décrit très précisément l’intérieur de Doinel à cette période de la vie de son héros. Son intérieur se donne comme lieu transitionnel, entre l’enfance et l’âge adulte. Il est peu meublé mais désormais c’est « chez lui ». Dans le scenario le cinéaste indique :

« Antoine entre chez lui ; la pièce est vide, sombre. Près de la porte, sur une petite table, on peut distinguer deux très beaux chandeliers. Antoine saisit une voiture miniature posée sur une étagère, l’essuie de la main tout en soufflant vers elle pour retirer la poussière, puis la remet à sa place. Dans un cendrier, il prend un mégot éteint, le renifle et le jette à terre. Il marche dans “sa” pièce assez petite, style chambre de bonne. […] On aperçoit en arrière-plan, le coin-toilette. Antoine s’avance vers la fenêtre, écarte les doubles rideaux, revient vers le lavabo, se mouille le visage et les cheveux. Retour vers la fenêtre qui donne sur le Sacré-Cœur de Montmartre. Antoine apparaît et se balance sur le balcon en regardant vers le bas. »

Domicile conjugal marque une nouvelle inflexion dans le rapport de Doinel à son intérieur. Le couple emménage dans un appartement confortable. L’activité professionnelle d’Antoine n’est pas, comme celle de Christine, à la maison (elle reçoit ses élèves de violon à domicile), mais dans la cour en bas de l’immeuble (il a un atelier de peinture de fleurs). Il vit toutefois désormais beaucoup plus chez lui, chez eux devrions-nous dire. L’appartement est sobrement meublé. Et il est aussi harmonieux que la nouvelle vie en couple. L’intérieur continue à être le miroir de l’existence tourmentée de Doinel.

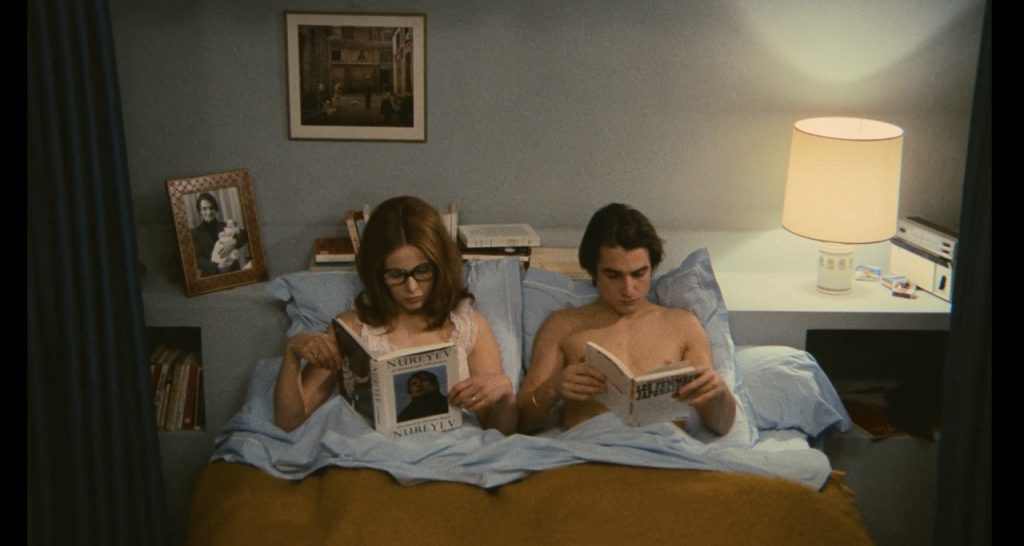

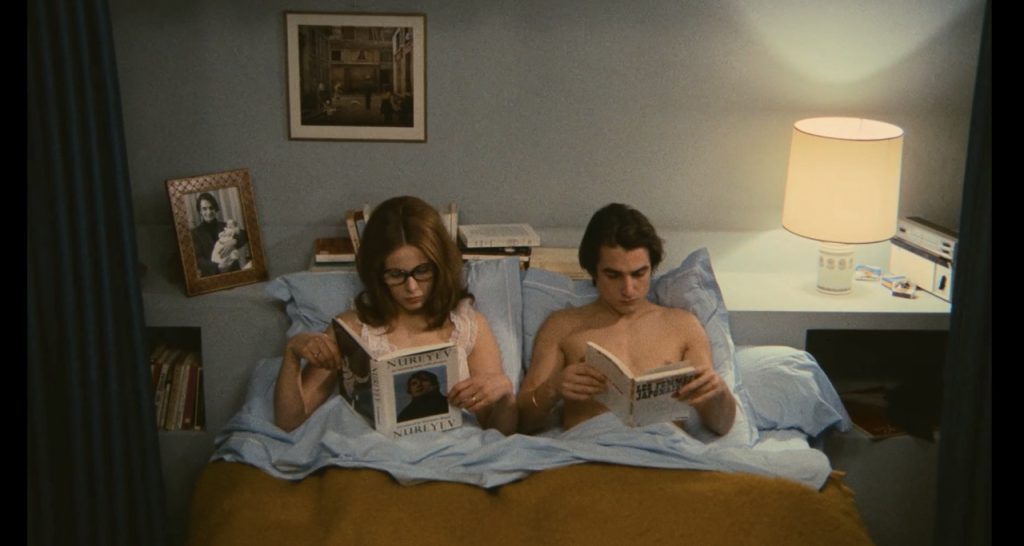

La chambre à coucher est le lieu amoureux mais aussi celui de savoureux dialogues tandis que les deux personnages lisent. L’intérieur est en travaux avec l’arrivée de leur enfant, le petit Alphonse.

« Christine et Sylvana (la femme du chanteur), se protégeant derrière leurs bras, regardent Antoine défoncer le mur qui sépare le couloir de la nouvelle chambre.

Antoine est à l’intérieur de la pièce, c’est-à-dire de l’autre côté du mur, mais on peut le voir par le trou qu’il a déjà percé. […]

Le mur est pratiquement démoli maintenant. Antoine aide Sylvana et Christine à entrer dans la nouvelle pièce dont on aperçoit un mur tapissé de vieux journaux. »

Et quand, à la suite des aventures extra-conjugales de Doinel avec la japonaise Kyoko, les rapports avec Christine se dégradent, c’est encore une réorganisation de l’intérieur qui a lieu. « Antoine est allongé sur le matelas qui est posé sur le sol dans la salle à manger. La pièce, très en désordre, est très enfumée. Antoine, entouré de feuillets, est en train d’écrire. […]. »

Si Antoine et Christine retournent ensemble dans la chambre, c’est pour mieux se séparer.

L’intérieur de l’appartement se limite ensuite à la chambre d’Alphonse et à ses jouets.

Puis on retournera dans la chambre aux rideaux fermés d’une prostituée place Pigalle.

Par ailleurs : dans l’hôtel de Mme L. à Neuilly

Extrait de Claude-Salvy, « Un hôtel particulier à Neuilly », Jardin des arts, n° 132, novembre 1965, p. 43-44.

« La visite de cet intérieur va, d’un bout à l’autre, confirmer notre impression première. Nous sommes dans la demeure d’une femme raffinée, pour qui le temps ne compte pas lorsqu’il s’agit de la patiente élaboration de son cadre de vie. Mme L. qui est capable de s’émerveiller pour la justesse d’un ton de rose à côté d’un ton de vert, a le sens inné de la “belle chose”, de l’objet qui conviendra à telle ou telle place. Elle n’a pas conçu son intérieur à partir des meubles de famille ou d’une maison ancienne, souvent alourdis de charges diverses, mais d’une demeure moderne où elle a su joindre, dans une harmonie voulue, tableaux contemporains, meubles et bibelots anciens.

Nous verrons en passant de la salle à manger au salon, de la chambre à coucher au bureau, que l’ensemble des meubles a été demandé en majeure partie au XVIIIe siècle.

À côté de ces meubles, nous admirons l’éclat des bois dorés, de bibelots d’argenterie ancienne, de cristaux de roche, de pierres de couleur, qui ont été choisis pour leur qualité propre, mais également pour leur apport personnel de forme, de nuance, de matière. C’est ainsi que fut choisi, par exemple, par Mme L. un dieu du bonheur taillé dans une cornaline.

Meubles, bibelots, toiles de maîtres modernes, peintures des murs, des boiseries, tout a été l’objet des soins attentifs de la maîtresse de maison. Les rideaux, en particulier, portent la marque de son goût. Ceux du grand salon, donnant sur le bois de Boulogne en velours vert bruyère, finement passementés, se détachent sur des sous-rideaux de soie jaune. Ceux du bureau sont en satin antique blanc cassé, ornés de larges galons aux impressions fleuries. Ils s’harmonisent au velours frappé gris et rose des sièges et du canapé anglais.

La recherche des nuances de la chambre à coucher est plus subtile encore. Un couvre-pied rose mauve, brodé de blanc, recouvre le lit Borély et s’accorde avec la cheminée Louis XVI en pierre rose de Bourgogne, avec les rideaux pastellisés et les murs de moire blanche. Dans un angle, un gros morceau de quartz rose apporte la note de couleur désirée. Dans la salle à manger, c’est l’abricot pâle et le vert céladon pour les réchampis qui servent de fond à un buffet Louis XVI d’acajou en demi-lune et à de fines chaises à la gerbe, de la même époque.

La fantaisie et la détente se trouvent dans la pièce barbecue du rez-de-chaussée, ouvrant sur le jardin. Toile rouge et toile verte, papier peint de bambou, lui donnent un air de campagne et de liberté. Une cheminée d’angle permet les grillades, les brochettes et tout ce qui autorise aujourd’hui les adultes à retrouver, perfectionnés, les jeux d’indiens chers à l’enfance. »