Usages pédagogiques du faux. 1 : Premiers jeux d'écriture

Dans son enseignement, Élisabeth Schmit, aujourd’hui maîtresse de conférences en histoire médiévale, invite parfois ses classes à jouer. À jouer, mais sérieusement. Dans cette série sur les usages pédagogiques du faux, elle revient sur une activité en particulier qui met l'histoire en jeu : l’écriture d’archives. Qu’implique le fait de mettre les élèves ou les étudiant·e·s en position de jouer le rôle de producteur de documents, de traces du passé ? Quelle marge pour les possibles dans l’articulation de ce que l’on sait du réel historique et de l’invention ? Pour commencer, direction le lycée et les premiers jeux d’écriture dans une classe de Seconde.

En classe de Seconde, le programme d’histoire est consacré aux « grandes étapes de la formation du monde moderne ». Très ambitieux, difficilement réalisable dans son entier, il est organisé en quatre grands thèmes. Le troisième, intitulé « L’État à l’époque moderne » propose une comparaison entre les royaumes de France et d’Angleterre. Lors de ma première année d’enseignement au lycée, j’ai entamé ce thème au mois de mai. À défaut de boucler le programme, mon ambition était de terminer ce thème avant les conseils de classe du dernier trimestre.

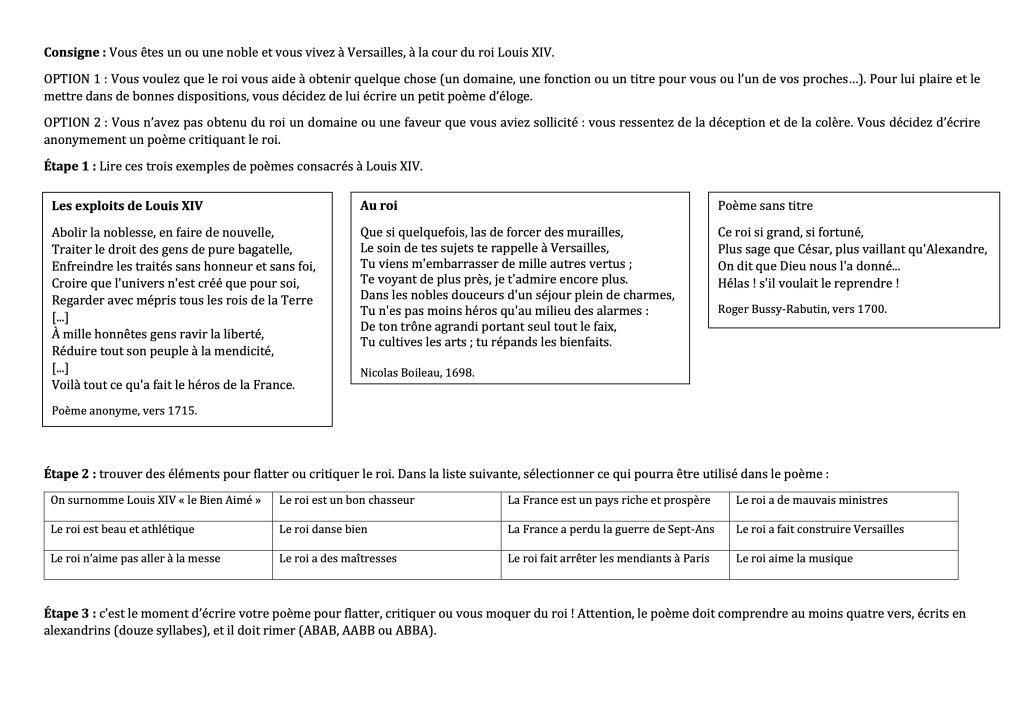

Les élèves et moi-même sommes entrés dans la galerie des glaces du château de Versailles au milieu du mois. Une visite qui, malheureusement, ne s’est faite que par le truchement des images projetées sur mon power-point. Lors de cette séance consacrée à « Versailles, le “Roi-Soleil” et la société de cour », je me souviens d’une discussion assez animée, en fin de première heure, sur la signification et l’utilité de l’étiquette à la cour. Pour la deuxième heure, j’avais prévu une activité inspirée de celle proposée dans le manuel (gratuitement accessible en ligne) Le livre scolaire, glanée un peu dans l’urgence de la préparation des cours, un soir de la semaine précédente: « Écrire un poème d’éloge au roi ». Prévue pour être faite individuellement à la maison, cette activité s’articulait en trois étapes pour guider le travail des élèves en autonomie : après une définition de l’éloge et son identification parmi plusieurs exemples, il s’agissait de chercher plusieurs éléments pour flatter le roi, et enfin d’écrire son propre poème en alexandrins.

Moyennant une rapide adaptation, j’ai proposé à mes élèves, en groupe et en classe, de rédiger en une heure un poème d’au moins huit vers, faisant au choix l’éloge ou la critique du Roi-Soleil. Au prix, il est vrai, d’une heure de plus passée sur le même thème, dans la course contre la montre que tout·e enseignant·e mène, avec plus ou moins de détermination ou d’inquiétude, dans la mise en œuvre du programme d’histoire – quel que soit le niveau considéré.

Louis XIV, sa mère et la politesse

Répartis en plusieurs groupes, les élèves s’étaient lancés. Les enseignant·e·s le savent : le succès d’une activité n’est pas souvent proportionnel au temps passé à la préparer, et son intérêt ne réside pas toujours (ou pas seulement) dans la sacro-sainte liste des compétences à mobiliser (en l’occurrence : « employer à bon escient les notions et le lexique acquis » et « écrire pour structurer sa pensée »). Par automatisme, fatigue ou manque de temps, on n’anticipe ni n’ambitionne pas toujours sérieusement les effets d’une séance. Et puis ça marche ; plus ou moins.

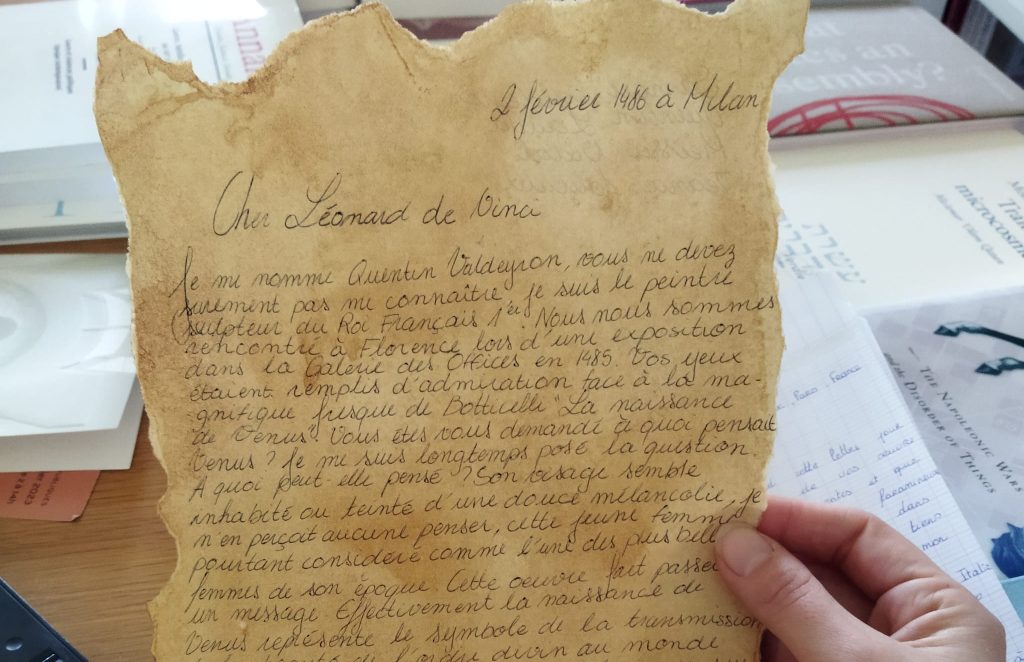

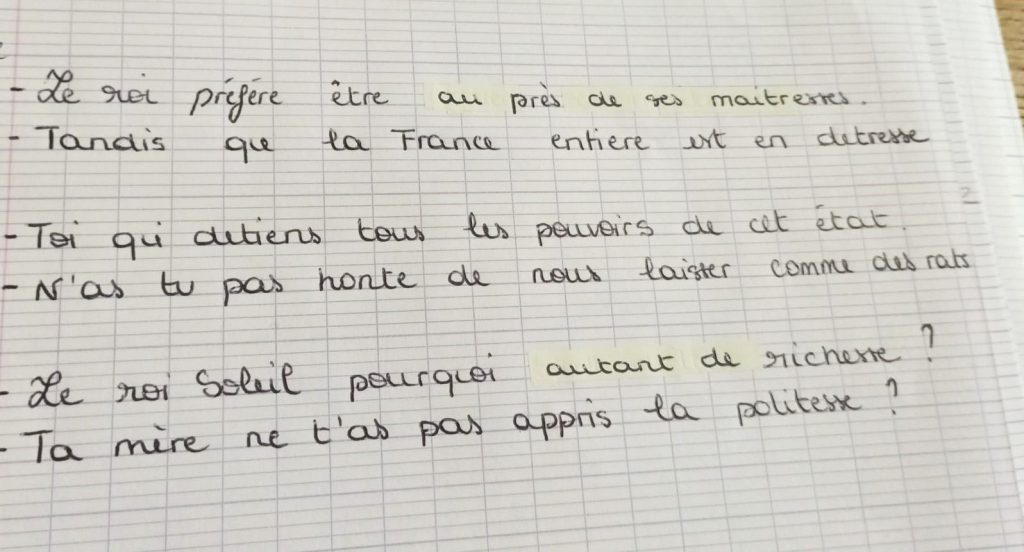

Cette fois-là, en écoutant les élèves tapoter leur table pour compter les syllabes en chuchotant des vers, j’ai pensé que quelque chose marchait, même s’il me restait encore à déterminer quoi. Au-delà du plaisir qu’ils semblaient trouver à chercher la bonne rime, j’ai été frappée par leur grande préoccupation de la crédibilité historique. Un autre indice a été l’enthousiasme pour la forme : plusieurs ont demandé – et obtenu – le droit de me rendre une seconde version plus travaillée formellement, matériellement. Et j’ai ramassé de faux parchemins jaunis et brûlés dans les coins, roulés et parfois fermés d’un ruban, remplis d’une grande écriture soignée en italiques, celle de leur époque moderne. Ils avaient donc, en somme et assez simplement, joué le jeu.

En les lisant, il m’a semblé que les productions rendues flottaient dans une temporalité intermédiaire, mais aussi dans une drôle de typologie documentaire. Bien sûr, aucune des productions ne pouvait, sur le fond comme sur la forme, passer pour un poème de la fin du XVIIe siècle. Mais aucune d’entre elles, non plus, n’appartenait tout à fait à ce mois de mai 2023. Autrement dit, je ne pense pas du tout que mes élèves aient plongé dans le tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. Ni qu’ils l’aient évité par refus ou incapacité de s’arracher du présent. Je dirais plutôt qu’ils l’ont ramené à eux, avec de la volonté et un certain sérieux, avec les formes, mais aussi sans complexe, les deux pieds dans leur présent. D’où ce résultat hybride, où s’exprimait peut-être ce qu’auraient pu (dû ?) légitimement exprimer leurs homologues, forcément imaginaires, d’un temps révolu. Le choix de la critique l’avait notablement emporté sur celui de l’éloge.

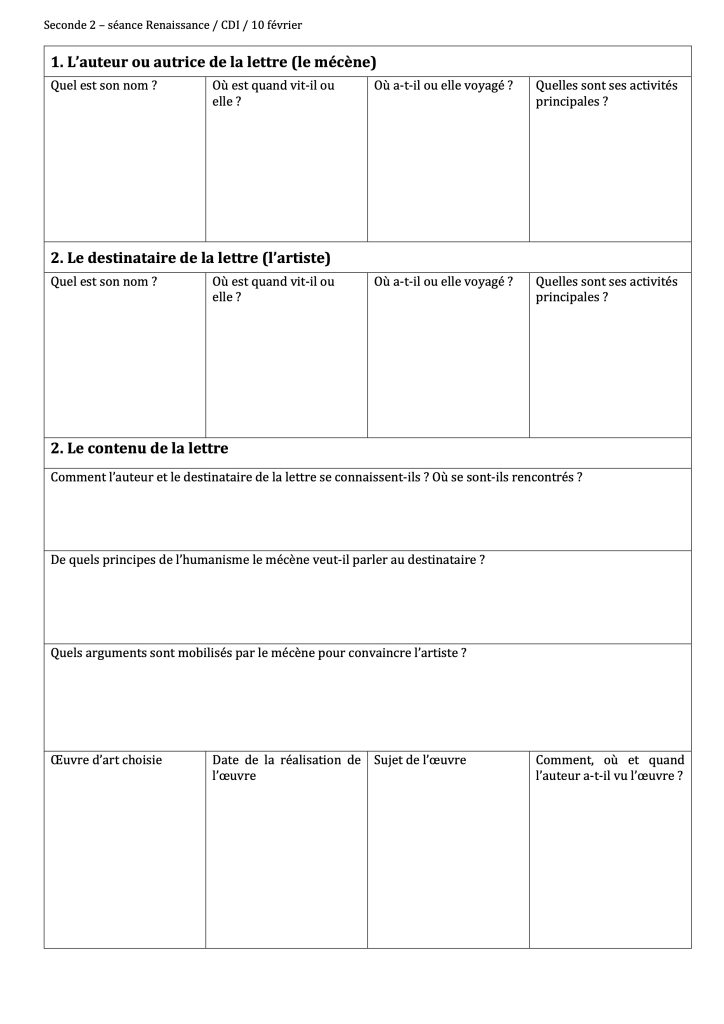

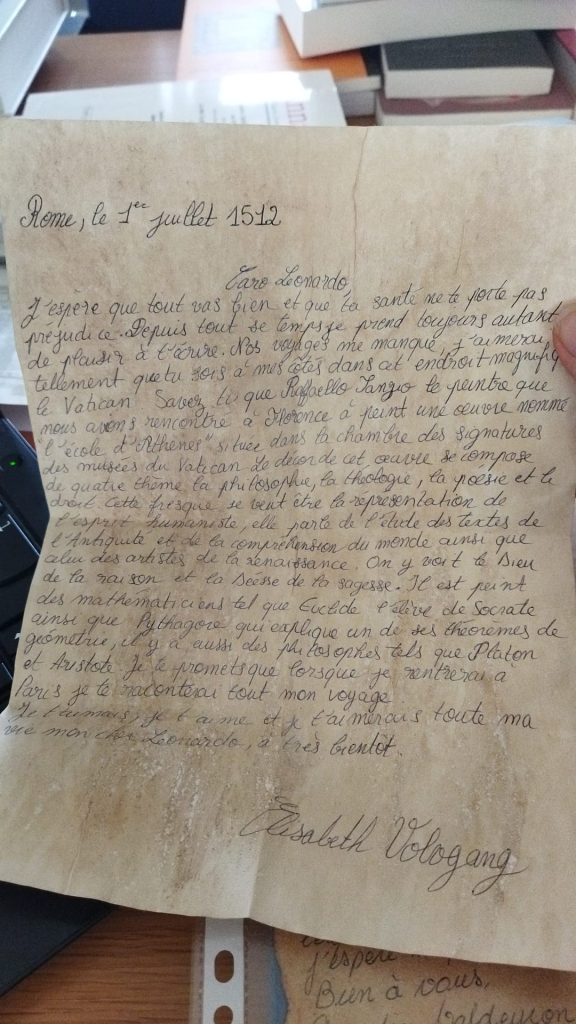

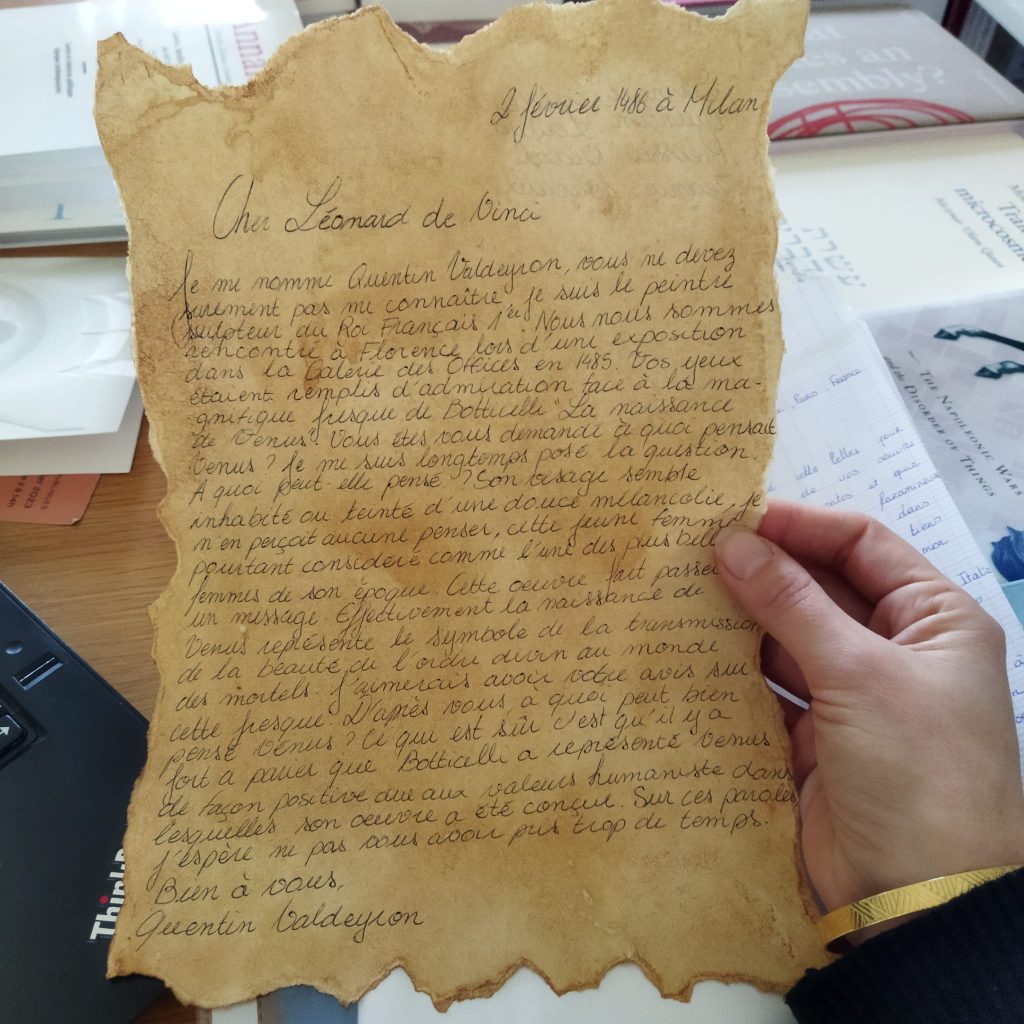

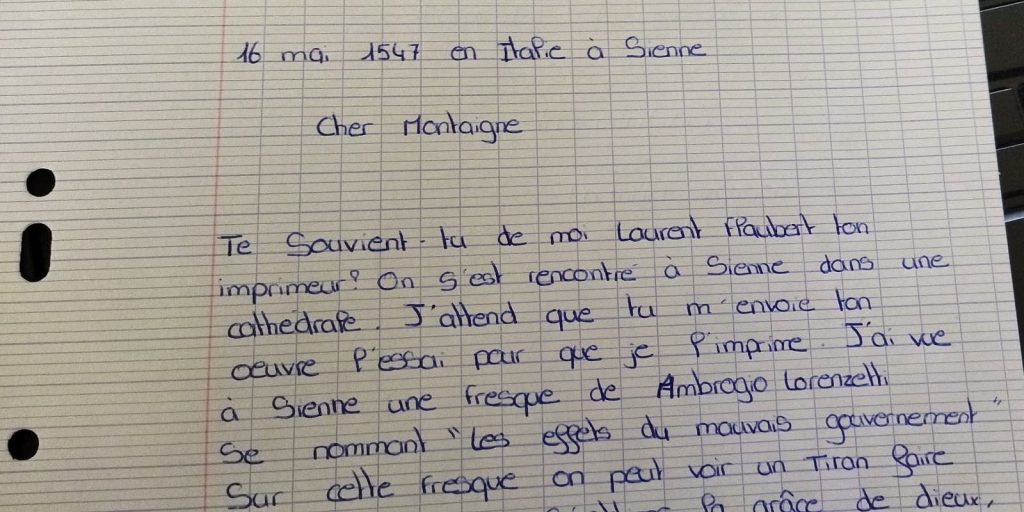

Lettre à un·e artiste

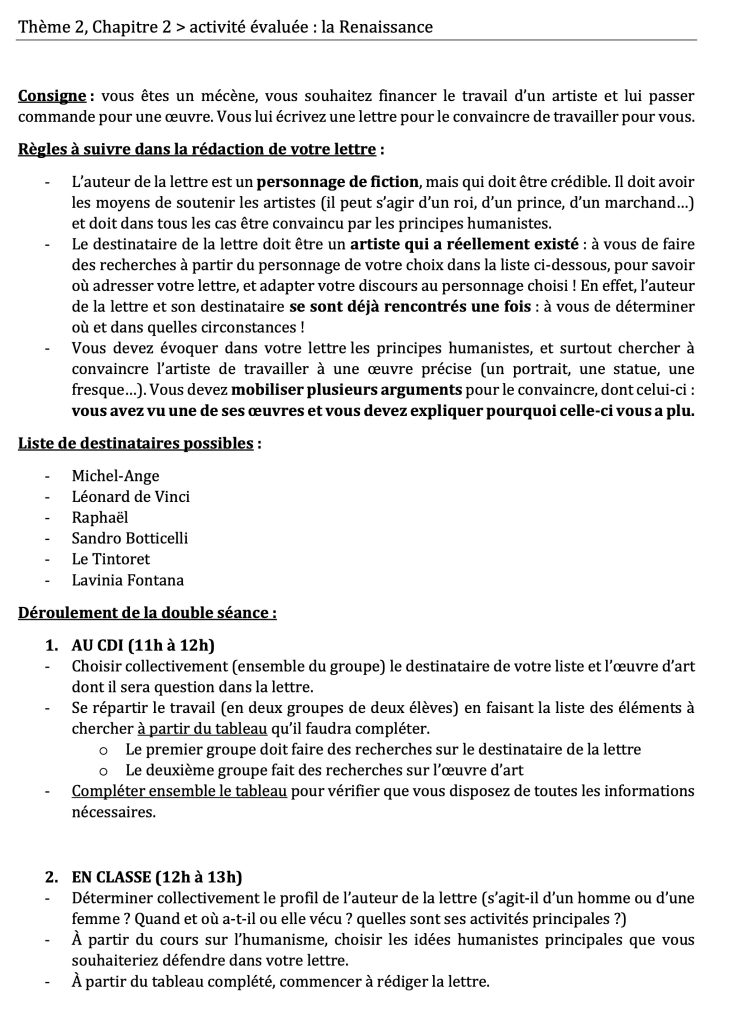

Quelque chose dans le plaisir et le sérieux, même fugaces, dont ils avaient fait preuve pendant cette activité m’a poussée l’année suivante à proposer à une nouvelle classe de Seconde d’écrire une lettre, en collaboration avec ma collègue documentaliste. L’activité s’inscrivait cette fois dans le cadre du thème XVe-XVIe siècles : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle », au chapitre « Renaissance, Humanisme et réformes religieuses ». Il s’agissait d’écrire une lettre à un·e artiste, en évoquant une œuvre de son temps.

A priori moins ludique que celle du poème, étalée sur deux séances, la mise en œuvre nécessitait non seulement la remobilisation du cours mais aussi un peu de recherche documentaire sur les possibles autrices, auteurs et destinataires des missives. Malgré ces différences, j’ai retrouvé un investissement semblable de la part des élèves : sur la forme (une enveloppe cachetée fit forte impression sur le reste du groupe – et sur moi), comme sur le fond. Avec plusieurs âpres discussions sur le choix des mots, des noms, sur ce qui ferait, au fond, le plus vieux, c’est-à-dire, pour eux, le plus vrai. Pour correspondre avec Léonard de Vinci, mon prénom fut ainsi jugé suffisamment désuet pour être donné à l’autrice de la lettre. J’ai surtout retrouvé parmi les différents groupes un plaisir perceptible à produire, à créer quelque chose au-delà de la seule restitution de connaissances.

Dans les pièces réalisées, il y avait à nouveau cette incertitude temporelle et documentaire, entre la contrainte du cahier des charges de la consigne, les représentations propres des élèves, et la coexistence (étonnamment peu conflictuelle !) d’un désir d’invention – un personnage, une relation, un sentiment, une rencontre – et de la préoccupation de faire vrai.

Experts/faussaires

Mon ambition somme toute très banale, au cours de ces deux expériences, était d’abord d’amener les élèves à remobiliser les connaissances vues en classe (« employer à bon escient les notions et le lexique acquis ») mais différemment, de manière plus ludique. Un moyen de s’y pencher sérieusement était de circonscrire avec eux, le plus clairement possible, les contours du réel historique, pour délimiter l’espace de jeu. Cela revenait, finalement, à tracer quelques lignes entre ce que nous savons du réel historique, ce dont nous pouvons faire l’hypothèse, et ce que, dans un certain périmètre borné par des connaissances historiques données, nous pouvons choisir, par jeu, d’imaginer.

La pratique pédagogique du jeu est tout à fait répandue parmi les collègues de toutes disciplines, et l’histoire ne fait pas exception, au contraire. Les élèves sont parfois projetés dans l’univers des Poilus, des Grecs ou des Égyptiens de l’Antiquité, ou des révolutionnaires (voir ici et ici). On peut d’ailleurs trouver dans les colonnes de la revue Entre-Temps quelques exemples de jeux très sérieux qui, jouant sur d’autres ressorts que les exercices plus traditionnels, rebattent les cartes et sortent les élèves des rôles dans lesquels ils peuvent être ou se sentir enfermés. Dans ce paysage ludique, parfois très élaboré, les jeux d’écriture occupent, je crois, une place particulière. Contrairement aux jeux de rôle, par exemple, ils placent les élèves non pas exactement dans la position d’acteurs, mais dans celle de faussaires, en les amenant à imaginer et créer un document auquel ils s’efforcent de donner l’apparence de l’authenticité. Certes, les critères de cette authenticité restent, pour des élèves de Seconde, largement méconnus, voire abstraits. Ils n’étaient d’ailleurs pas explicités dans la consigne, qui demandait seulement de placer le document dans un contexte historique précis. Finalement, l’exercice permet un retournement : habitués à chercher des informations dans un document (et sans doute un peu las de jouer scolairement aux enquêteurs) ils réfléchissent plutôt aux informations qu’ils pourraient eux-mêmes y placer. Jusqu’à la correction des différents travaux, je n’avais pas envisagé cette activité sous l’angle du faux, ou de la forgerie, ni aux potentiels risques et vertus pédagogiques de celui-ci. Mais de fait, j’avais placé mes élèves dans la peau de faussaires.

Ayant cette année, en 2024-2025, la charge d’un groupe de L3 pour un semestre, consacré aux usages politiques de l’art par les princes français et italiens de la fin du Moyen Âge, j’ai choisi de reprendre et repenser cet exercice, en l’adaptant aux exigences et attendus de la licence. Un jeu d’écriture, toujours, mais à une autre échelle.

À suivre…