Sur la piste de Sadok B. 3 : Monastir, 2019-2020

Partir d'une archive sonore et partir à son tour, rechercher les voix perdues, comprendre les origines des voix archivées... En 2019, la chercheuse et documentariste Anne Kropotkine avait publié dans Entre-Temps les premiers trajets d'une expédition sonore sur les traces de la voix de Sadok Ben Rachid, soldat tunisien de la Première Guerre mondiale capturé par les Allemands ; une expédition dans l'espace et dans le temps. L'aventure a continué, et Anne Kropotkine nous livre aujourd'hui son dénouement. Après un passage par le camp de Zossen-Wünsdorf en 1916, au plus près de Sadok, dernière étape à Monastir en Tunisie, 103 ans plus tard. Là où tout bascule, là où Anne et Marie retrouvent la famille de Sadok et où la voix enregistrée du prisonnier de guerre fait vibrer plusieurs histoires.

À Sadok

À la famille Haj Youssef

Monastir, Tunisie, 30 mars 2019. 103 ans plus tard

C’est le jour où l’enquête sur la piste de Sadok B. débutée deux ans plus tôt, bascule.

Ce jour-là, Marie et moi allons pour la première fois à Monastir, la ville d’origine de Sadok, ville côtière du Sahel tunisien.

Au café Wassila, face à la mer et sous le soleil, nous rencontrons le poète monastirien Mohammed Habib Zannad pour lui faire découvrir le chant de Sadok.

L’enregistreur tourne.

Sadok chante1.

Habib écoute et dit :

C’est beau, c’est de l’histoire, c’est des choses que les Tunisiens doivent connaître. Moi personnellement, je ne sais rien des prisonniers tunisiens pendant la Première Guerre mondiale, je ne connais pas leur nom, leur histoire.

Habib, lui-même engagé dans sa parole poétique, est impressionné par le chant de Sadok, poète populaire, qui a réussi, de manière étonnante, à improviser sous la contrainte des linguistes allemands : dans son récit de guerre, il s’adresse à ses colons français qui l’abandonnent et aux Allemands qui l’emprisonnent ; sa voix déterminée et quelques traces sonores quasi inaudibles semblent raconter qu’il ne s’est pas laissé impressionner par cette situation oppressive et inédite.

Au cours de nos échanges, nous informons Habib de notre rendez-vous suivant avec Hassine Haj Youssef, grand collecteur de musique populaire tunisienne, à qui nous souhaitons également raconter l’histoire de Sadok.

Habib nous annonce qu’il connaît Hassine. Il lui passe un coup de fil en notre présence. Il lui raconte notre quête. Hassine lui répond sur le champ que Sadok Ben Rachid est son grand-père.

À ce moment-là, tout bascule : nous retrouvons de manière inattendue la famille de Sadok.

Sadok est le grand-père d’Hassine Haj Youssef. Il s’appelle Sadok Ben Rachid Haj Youssef.

La surprise est énorme. Je sanglote. Ce souvenir est gravé dans ma mémoire.

Quelques jours auparavant, le musicien Jasser Haj Youssef2, qui nous a mis en relation avec son père Hassine, avait écrit au sujet de notre enquête : « C’est étonnant, car on a eu un certain Sadak3 (ou Sadok… c’est toujours ambigu avec les translittérations) dans notre famille. On dit qu’il avait une très belle voix. » Comme une prémonition. Sadok est donc l’arrière-grand-père de Jasser Haj Youssef, grand violoniste, compositeur et musicologue.

Nous rejoignons Hassine au café Le Monares dans la médina de Monastir et nous allons ensemble à sa chorale (dite « patrimoniale ») où il se rend tous les samedis. Nous faisons écouter le chant de Sadok. Hassine découvre la voix de son grand-père.

L’enregistreur tourne.

Une trentaine d’hommes, de femmes et d’enfants, dirigés par leur chef Makram Lansari, découvrent et reprennent en chœur le chant d’amour de Sadok (‘arûbî-s) sur un mode proche du Mhayyar Sîkâh (le chef de chœur évoque également le mode Sâlhî)4, accompagnés par Bechir Brigui à la bombarde tunisienne.

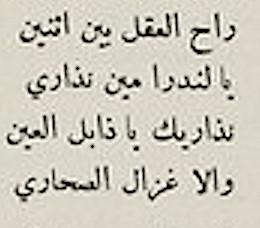

Le chœur entonne de manière improvisée le chant d’amour de Sadok.

Ma raison s’est égarée,

Extrait du poème d’amour chanté par Sadok. Traduction en français de Refka Payssan

Entre deux amours je me perds,

Celle au regard doux ou la saba du désert

Le cœur pour les deux s’emballe, que faire ?

Nous apprenons ce jour-là que Sadok est revenu de la guerre et qu’un de ses fils est encore vivant.

Monastir, 2 avril 2019

Quelques jours plus tard, nous rencontrons, grâce à Hassine, la famille Haj Youssef au grand complet ou presque, dont le fils de Sadok, Abdelwahab, alors âgé de 92 ans (il est décédé en 2021). Jasser, arrière-petit-fils de Sadok, est également présent au bout du fil.

« Grand-oncle, dit Hassine à Abdelwahab en arabe, on a trouvé des enregistrements très rares de ton père que la Tunisie et même l’Afrique n’avaient pas ».

Sadok chante.

Toutes et tous écoutent la voix de leur ancêtre. Parmi eux, seul Abdelwahab a entendu la voix de son père en dehors de l’enregistrement.

Nous découvrons le visage de Sadok.

Sadok chante et re-chante.

L’enregistreur tourne.

« T’as entendu le son ? Il a 103 ans. il n’y avait même pas de radio à l’époque », dit un membre de la famille

Nous avons apporté, sur une clé USB, les documents issus du Lautarchiv concernant Sadok (et six autres prisonniers tunisiens), l’ouvrage linguistique de 1928, déjà cité, qui contient les transcriptions des enregistrements de Sadok sans aucune mention du contexte d’enregistrement, ainsi que des matériaux sur le camp de prisonniers de Zossen-Wünsdorf (archives photographiques et audiovisuelles5, etc.).

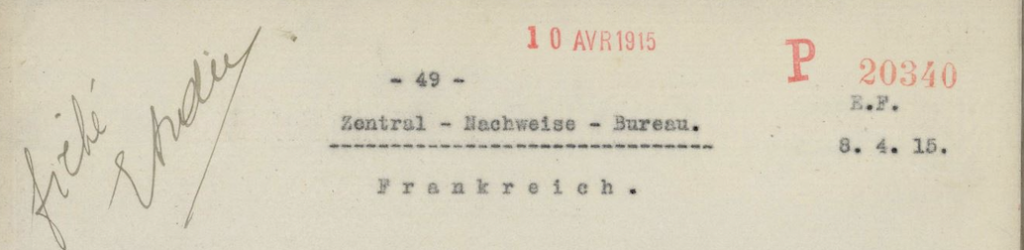

La richesse des archives sonores contraste avec le reste des documents. Dans les archives militaires françaises, Sadok est introuvable. Je crois avoir retrouvé sa trace dans les archives du CICR (Comité international de la Croix Rouge) sur les prisonniers de guerre. Il est indiqué que « Sadock ben Rachid ben Hadj Jonee » est tirailleur (4e régiment) et blessé au pied gauche. Il aurait été transféré à Dillingen en avril 1915 (près de la frontière française), entre sa capture sur le champ de bataille en Belgique (dans les Flandres fort probablement) et son internement au camp de Zossen-Wünsdorf (au sud de Berlin). Son nom est erroné, ce qui est très fréquent dans les translittérations de l’époque. S’agit-il bien de Sadok ?

L’histoire de Sadok telle que nous la connaissons jusqu’à alors, grâce aux archives et aux travaux de recherche, croise désormais la mémoire et les archives familiales (Hassine nous a montré notamment plusieurs archives familiales : arbre généalogique de la famille Haj Youssef, actes de naissance et de décès de Sadok, photos, etc.). Des éléments se précisent, se complètent, s’enrichissent et parfois s’entrechoquent. Par exemple, l’acte de naissance de Sadok montre qu’il a 27 ans au moment de l’enregistrement, et non 37 ans, comme c’est indiqué dans les archives allemandes. Durant la guerre, la famille a cru un long moment que Sadok était mort, avant de recevoir un courrier du camp. Dès lors, elle a envoyé des colis, principalement de nourriture ; dans la farine – la bsissa –, on cachait des messages. De nombreuses anecdotes fusent en français et surtout en arabe. C’est là que nous apprenons que Sadok était boucher dans le camp. Nous saisissons sur le moment quelques bribes, parfois traduites. Notre méconnaissance de l’arabe ne facilite pas sur le moment la compréhension fine du récit familial.

Si le récit de guerre et de captivité de Sadok est connu de la famille – notamment grâce aux récits de sa femme Fatma et de sa fille aînée Emna –, ce dernier ne semble pas avoir raconté l’expérience de l’enregistrement ; les paroles indirectes à ce sujet sont forcément lacunaires. Nous aurions bien voulu savoir comment Sadok avait perçu cette expérience et la machine à enregistrer.

Ce moment dans la famille de Sadok est très émouvant. Marie et moi sommes accueillies chaleureusement dans cette situation complexe et délicate de « restitution ». Nous, Françaises, apportons à la famille d’un ancien prisonnier de guerre tunisien, des archives centenaires allemandes qui ne nous appartiennent pas et qui n’appartiennent pas stricto sensu à l’institution Lautarchiv qui les détient. À qui appartiennent alors les enregistrements sonores de la Commission phonographique prussienne, réalisés et collectionnés dans un contexte colonial, sans le consentement des locuteurs ? L’utilisation et la diffusion de ces archives est une question sensible à laquelle notre enquête radiophonique n’échappe pas. Dans notre processus au long cours et dans la fabrication de nos créations radiophoniques, nous avons été attentives à cette question, entre théorie et pratique, entre recherche et création, mais je crois que nous sommes tombées dans certains écueils qui se révèlent sans doute à l’écoute de notre travail. Le Lautarchiv est confronté à ces questions primordiales. Ses membres et ses chercheurs et chercheuses y réfléchissent depuis de nombreuses années : Britta Lange, Anette Hoffman ou encore Irene Hilden6 explorent notamment ces archives sonores, avec beaucoup d’acuité, dans une perspective postcoloniale. Selon un membre du Lautarchiv, c’est la première fois que l’on retrouve les descendants d’un prisonnier enregistré. Nous n’avons pas vérifié cette information. Toujours est-il que l’institution va devoir encadrer le mieux possible les processus de « restitution » de ces archives qui vont être de plus en plus fréquents, notamment en proposant un cadre juridique respectueux des descendants de prisonniers7.

Sadok est revenu de la guerre, en bateau en 1919. Les conditions de son retour sont un peu floues dans la mémoire familiale. Sans doute a-t-il refusé sa pension de guerre, si ce n’est un fusil ! Il a repris son métier d’agriculteur. Avec sa femme Fatma, ils ont eu quatre enfants, Emna, Hamda, Abdelwahab et Bdira. Sadok a continué à chanter.

Il est mort le 1er septembre 1935. Il est tombé dans le puits de sa ferme. Il est enterré au cimetière de Monastir.

Sadok chante.

Monastir, 11 février 2020

Presque un an plus tard, nous retournons à Monastir.

Nous retrouvons Hassine, le petit-fils de Sadok, dans sa maison, avec son fils Jasser, grâce à qui nous l’avons rencontré.

Depuis une quarantaine d’années, Hassine sillonne le pays et collecte des chants et des musiques populaires tunisiennes qu’il présente et diffuse, notamment, dans des émissions radio et télé.

Hassine dit :

C’est important de connaître son histoire. Je me rappelle combien j’étais marginalisé quand j’ai commencé à faire un travail sur la musique traditionnelle et le patrimoine musical, on disait, qu’est-ce qu’il fait celui-là, il évoque les morts ?

Nous découvrons les archives sonores de Hassine, essentiellement des cassettes pour la plupart numérisées sur CD. Une vraie mine d’or.

Parmi ces cassettes, le chant de Mahbouba, fille de Sadok, surnommée Bdira, enregistrée par Hassine, son fils, en 1989.

Bdira appartenait à une confrérie religieuse féminine qui pratique le Madaniya, un chant traditionnel en dialecte, un répertoire soufi en voie de disparition que Hassine a collecté et étudié attentivement8.

Bdira – Petite Lune – chantait lors des fêtes, lors des mariages. Jasser se souvient des processions, dans la ferme familiale, où elle menait le chant et la danse, dans le cercle féminin uniquement, élargi aux enfants.

Sur une cassette, on l’entend chanter une mélodie répétitive « Allah yikfini » (Dieu me suffit) sur le mode Sîkâh et dialoguer avec Hassine sur le répertoire de Madaniya.

Sur la route vers l’ancienne ferme de Sadok, l’autoradio de la voiture diffuse une chanson de Bdira. Hassine chante.

Dans un drôle d’endroit à la lisière de la ville (à la fois à l’abandon et en construction), nous découvrons l’ancienne maison de Sadok qui est toujours une propriété de la famille. Plus personne n’y habite mais on y cultive des oliviers.

Et voici le puits dans lequel est tombé Sadok, un véritable mastodonte.

La voix, le chant de Sadok réverbèrent.

En 1916, les Allemands enregistrent Sadok dans un contexte colonial. Son chant constitue l’un des premiers enregistrements de musique populaire tunisienne.

Des décennies plus tard, Hassine, grand collecteur de patrimoine musical, enregistre sa mère Bdira.

Un siècle plus tard, nous enregistrons Hassine et sa famille.

D’un enregistrement, l’autre.

Monastir, 14 février 2020

Nous retournons également à la rencontre d’Abdelwahab Bel Haj Youssef (1928-2021), le fils de Sadok. Bien que souffrant et presque muet à notre arrivée, une logorrhée s’ensuit tout d’un coup. Abdelwahab nous conte en arabe de nombreuses anecdotes sur le quotidien de son père dans le camp allemand, transmises principalement par sa mère Fatma (femme de Sadok) et sa sœur aîné Edma. Sont également présents Latifa, sa femme, Zhora, la fille d’Emna (fille de Sadok) et Mohammed, le fils d’Hamda (autre fils de Sadok qui a failli faire une carrière de chanteur). Olfa Chateur, belle-fille d’Abdelwahab, fait la traduction simultanée de l’entretien.

L’enregistreur tourne.

Monastir, 15 février 2020

Quelques jours plus tard, l’Association de sauvegarde de la ville de Monastir nous invite, avec Hassine, Jasser et Mohammed Habib Zannad, à une rencontre « Re-transmissions », dans la médina, pour raconter cette histoire.

Nous écoutons la voix de Sadok.

Nous échangeons.

Plusieurs Monastiriens réagissent. Parmi eux, Nabil Kallala, archéologue, prend la parole :

Je me sens très ému pour écouter une voix d’un Monastarien qui date d’un siècle. Très ému. Jusqu’à maintenant, on a écouté que les voix de nos grands-pères. Mais là, c’est quatre générations auparavant. Donc quelque part, je me sens un petit peu rétabli dans ma mémoire ancestrale. En plus du fait de découvrir un poète chanteur. D’autant qu’à Monastir, [Sadok] n’est pas connu alors que les Monastiriens sont férus de chants populaires. Généralement, c’est le propre des villes ou villages à côté de Monastir. Là, c’est un filon qui est intéressant en tout cas, que je découvre et dont je suis très fier. Pourquoi suis-je fier ? Parce que je me dis que Monastir est en plein dans cette tunisianité car notre tunisianité, c’est essentiellement le chant populaire. Et c’est important, cela. Je voudrais vous remercier pour l’amour que vous avez exprimé en faisant cette recherche. Cette longue recherche qui n’est pas du tout facile à mener, j’en sais quelque chose. J’en suis ému, d’autant que je suis historien, archéologue antiquisant. On n’a jamais affaire à des voix. On a toujours affaire à des documents morts, à des pierres, et on s’évertue à chaque fois à les faire parler. On y arrive quelquefois, pas toujours. Ce qui nous manque toujours, quand bien même on arrive à faire parler ces documents, c’est toujours le volet sentimental, le volet psychologique qu’on n’arrive pas à cerner, qu’on n’arrive pas à configurer. Justement parce qu’il n’y a pas de parole, il n’y a pas de voix. Dans ce que j’écoutais tout à l’heure [le chant de Sadok], il y avait beaucoup de sentiments. Un prisonnier qui chantait, qu’est-ce qu’il pouvait chanter, sinon son destin ? Et c’est extraordinaire. Je vous assure que j’ai la chair de poule en tant que Monastirien, d’avoir cette chance grâce à vous, grâce à Hassine, à Jasser, à notre grand poète [Mohammed Habib Zannad], de vous avoir rapproché de nous. Une voix monastirienne. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut représenter pour nous. Vous savez, l’histoire orale est très importante. On la fait comment ? On la fait par la tradition orale, en écoutant les gens. Mais là, vous avez écouté des sons qui viennent de loin, de très loin. Et c’est extraordinaire… Parce que maintenant, en histoire, on dépasse un peu les grands événements et on va à la microhistoria, on va à l’anthropologie et vous le savez, ce travail-là qui est fait par des anthropologues colonialistes, paradoxalement, ça nous sert. C’est grâce à eux finalement, qu’on arrive aujourd’hui à avoir entre les mains cette voix, ce Monastirien qui parle. Vous savez, quand on trouve une pierre, un tesson de céramique, on se dit « Tiens, ce Romain passait par là ». Vous ne savez pas l’émotion que nous avons. Que dire maintenant d’une voix qui parle ? Donc, vous avez vu, j’ai parlé avec beaucoup d’émotion… Et je salue la famille, la famille Bel Haj Youssef, je dois dire un mot parce que Hassine, c’est un ami d’enfance, un ami de longue date. Je connais sa maman qui chantait le Madaniya. Évidemment, parce que là, c’est dans les gènes. Et maintenant, on apprend que Hassine lui-même, il a toujours beaucoup de mérite [rires], mais il en n’a pas beaucoup car en fait, il a tiré cela de son grand-père !

À la fin de la rencontre, Jasser improvise à la viole d’amour.

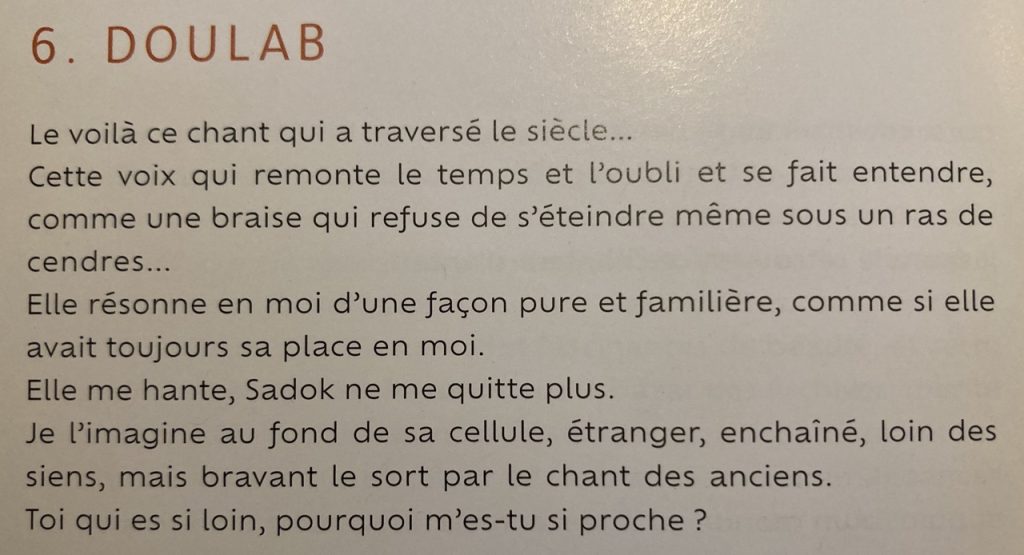

À la même époque, Jasser prépare un album de musique Réminiscence : viola d’amore, entre autres composé à partir des enregistrements de son arrière-grand-père Sadok et créé au château de Chambord (on peut en écouter un extrait ici).

Voici un extrait de texte de l’album, écrit par Yamen Manaï, pour accompagner le morceau intitulé Doulab qui intègre le chant de son ancêtre :

L’enquête sur le chemin de la chanson de Sadok, s’est muée en une passionnante histoire de transmission orale et musicale.

La voix de Sadok s’est échappée des archives. Elle est de retour au pays natal

Merci à Adrien, Aurélien, Ayoub, Britta, Christine, Emmanuelle, Jasser, Hassine, Nacer, Nabil, Olfa, Patrick, Refka, à la famille Haj Youssef et au Lautarchiv, pour leur soutien dans l’écriture de cet article.

- L’enregistrement de la voix de Sadok réalisé en 1916 dans le camp d’emprisonnement de Wünsdorf est disponible dans l’article précédent. ↩︎

- Aline Pénitot, documentariste radio et compositrice, nous a indiqué les coordonnées de son ami, le musicien Jasser Haj Youssef qui nous a ensuite mis en relation avec son père, Hassine Haj Youssef, ethnomusicologue, homme de radio et pédagogue, habitant à Monastir. ↩︎

- Le nom Sadok/Sadak/Sadek veut dire « sincère », « qui ne ment pas », en arabe. ↩︎

- Jasser Haj Youssef, musicien, compositeur et musicologue, définit ainsi ces modes : « un maqâm (dans le langage de la musique arabe classique) dit aussi tab`a (dans le langage musical tunisien) est une sorte de mode musical. En plus de l’échelle et de la note fondamentale, chaque tab`a a un traitement musical particulier (ornementations spécifiques, intervalles, accents…), une identité, un caractère et un sentiment propres. Le Mhayyar Sîkâh et le Sâlhî sont deux tab`a-s de la musique populaire tunisienne. L’échelle du tab`a Mhayyar Sîkâh est proche de la gamme mineure. Tandis que le Sâlhî contient une division micro tonale au niveau de ses trois premières notes. Le chant de Sadok donne l’impression, dans ses premières notes hautes, qu’il s’agit du Mhayyar Sîkâh mais ses phrases musicales se concluent toujours dans le mode Sâlhî, d’où l’ambiguïté pour celles et ceux qui essaient de le relever un siècle plus tard. » ↩︎

- Par exemple, une archive d’une fête du Bayram filmée au camp de Wünsdorf en 1916 (Bundesarchiv). ↩︎

- Britta Lange, Gefangene Stimmen Tonaufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Lautarchiv 1915-1918, op. cit. ; Anette Hoffmann, Knowing by Ear: Listening to Voice Recordings with African Prisoners of War in German Camps (1915-1918) (Sign, Storage, Transmission),Duke University Press Books, 2024 ; Irene Hilden, Absent Presences in the Colonial Archive. Dealing with the Berlin Sound Archive’s Acoustic Legacies, Leuven University Press, 2022. ↩︎

- Un projet institutionnel de « restitution » de ces archives sonores en Afrique est en cours. ↩︎

- Hassine Haj Youssef a écrit un ouvrage sur le répertoire soufi avec Abdel Wahab Bouzgarrou : Les ordres soufis et leurs pionniers en Tunisie (الطرق الصوفية وروادها بالبلاد التونسية), Éditions Sotumedias / Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CNAM). ↩︎