Portraits d’archivistes : Boris Adjemian, archiver la dispersion

Entre-Temps continue sa série de portraits de celles et de ceux qui, dans les coins et recoins du monde entier, travaillent à rendre disponibles et exploitables les archives. Ces entretiens donnent à lire différentes esquisses de ce qui compose la vie et le cœur du métier des archivistes. Aujourd’hui, Marie-Laure Archambault-Küch et Matthieu Gosse s’entretiennent avec Boris Adjemian, directeur de la Bibliothèque Nubar de l’Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB).

Un historien parmi les archives

Matthieu Gosse & Marie-Laure Archambault-Küch : Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours, notamment de ce qui vous a conduit à diriger la Bibliothèque Nubar ? Nous aimerions avoir votre regard sur le passage et les passerelles entre votre formation d’historien et votre pratique archivistique. Considérez-vous que votre parcours d’historien a eu un impact sur votre façon d’appréhender les archives ?

Boris Adjemian : Je ne suis en effet pas archiviste ni bibliothécaire, mais historien. Mes études d’histoire ont été orientées au départ vers l’histoire de l’Afrique, puis je me suis spécialisé de fil en aiguille sur l’histoire médiévale de l’Éthiopie. Au moment de m’engager dans ce qui s’appelait alors un diplôme d’études approfondies (DEA), et qui était censé constituer une préparation à une thèse de doctorat, mes camarades éthiopisants m’ont poussé – de manière bienveillante – à m’intéresser à la communauté arménienne en Éthiopie, ce qui, plus tard, m’a conduit à mes premiers travaux de terrain. Ensuite, après une coupure de près de deux ans et un long séjour en Érythrée, j’ai enseigné pendant un grand nombre d’années dans le secondaire en tant que professeur d’histoire-géographie. Ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard, fin 2006, que j’ai commencé une thèse sous la direction de Gérard Noiriel (EHESS) et d’Alessandro Triulzi (Université L’Orientale de Naples)1. Pour celle-ci, j’ai utilisé des matériaux que j’avais collectés en Éthiopie des années auparavant : beaucoup d’enquêtes orales et de photographies anciennes. C’était un sujet sur lequel il y avait très peu d’archives. Un sujet un peu baroque aussi, qui ne m’a pas vraiment aidé, je pense, à trouver un poste.

Après ma thèse, j’ai eu l’opportunité de travailler à la Bibliothèque Nubar, que je fréquentais du temps où j’étais étudiant et dont je connaissais très bien l’ancien directeur, Raymond Kévorkian, qui allait prendre sa retraite. La transition s’est faite courant 2012, puis, à partir de janvier 2013, je me suis trouvé seul aux commandes de cette institution. Finalement c’est un chemin de traverse qui m’a amené vers un lieu où je peux faire de la recherche, orienter les travaux d’autres chercheurs et travailler au milieu d’archives. C’est aussi une réorientation de mes terrains d’étude depuis l’Éthiopie et la Corne de l’Afrique vers tout autre chose.

Je n’étais pas en effet un spécialiste de la recherche en archives et je ne dirais pas que l’archive tenait une place centrale dans ma pratique historienne. J’avais bien sûr mobilisé des archives dans mes travaux précédents, mais il ne s’agissait pas de la matière principale de mes recherches, qui au départ avaient surtout valorisé des sources orales et photographiques. Ici la Bibliothèque constitue un espace quasi exclusif de l’écrit, et dans une moindre mesure de l’image. Malgré cette différence fondamentale, la rupture n’est pas totale. Par exemple, le fait que j’aie été amené, au cours de mes premières recherches de terrain, à disposer de très peu de sources, m’a longtemps contraint à faire preuve de créativité méthodologique dans l’exploitation de ces documents et m’a permis de savoir mettre à distance l’archive écrite. Il me semble que cela continue à influer, aujourd’hui, sur la manière dont je travaille sur des matériaux écrits, sur des sujets où ils sont bien plus abondants, sur cet autre terrain d’histoire que constitue pour moi la Bibliothèque.

M. G. & M.-L. A.-K. : Pourriez-vous présenter l’histoire et le fonctionnement de la Bibliothèque Nubar ? Il est question d’une bibliothèque, mais elle constitue aussi un centre d’archives : quels fonds la composent et comment ces archives sont-elles parvenues jusqu’ici ?

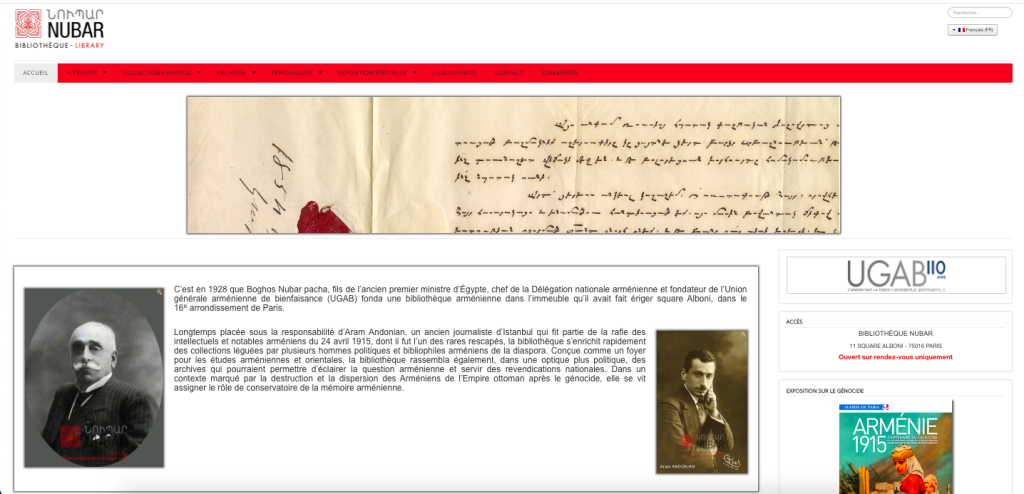

B. A. : La Bibliothèque est fondée en 1927-1928, et inaugurée en 1929. Elle est créée par Boghos Nubar, issu des élites arméniennes d’Égypte, entrepreneur et homme politique qui a co-fondé au Caire en 1906 une organisation philanthropique, l’Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB). Boghos Nubar est également à la tête de la Délégation nationale arménienne, créée en 1912, qui a alors vocation à représenter les intérêts des Arméniens de l’Empire ottoman. Après la Première Guerre mondiale, qui voit la destruction des Arméniens ottomans au cours du génocide, l’UGAB est très active au Moyen-Orient, notamment dans le sauvetage des orphelins et des rescapés. Son siège est transféré à Paris en 1921.

C’est le moment où les héritières d’un riche bibliophile arménien catholique d’Istanbul, Vitchen Holas, qui tiennent à ce que les livres de leur père soient confiés à une institution arménienne, font don de cette collection à l’UGAB. Décision est alors prise de créer cette institution à Paris, conçue au départ comme une Bibliothèque nationale arménienne. Il y a donc recréation d’un patrimoine écrit arménien en exil. La Bibliothèque arménienne de Paris devient une des plus importantes bibliothèques de la diaspora, avec celles de Venise, Vienne et Jérusalem, qui sont des institutions monastiques. Le premier bibliothécaire, Aram Andonian, un ancien journaliste arrêté le 24 avril 1915 avec les notables, intellectuels et hommes politiques arméniens de Constantinople2 et déporté en Syrie, est l’un des rares survivants de cette intelligentsia arménienne ottomane. Après la fin de la guerre, il arrive à Paris, où il entre au service de la Délégation nationale arménienne, et donc de Boghos Nubar. À la création de la Bibliothèque, il en est nommé bibliothécaire et porte la constitution des fonds jusqu’à sa mort en 1951.

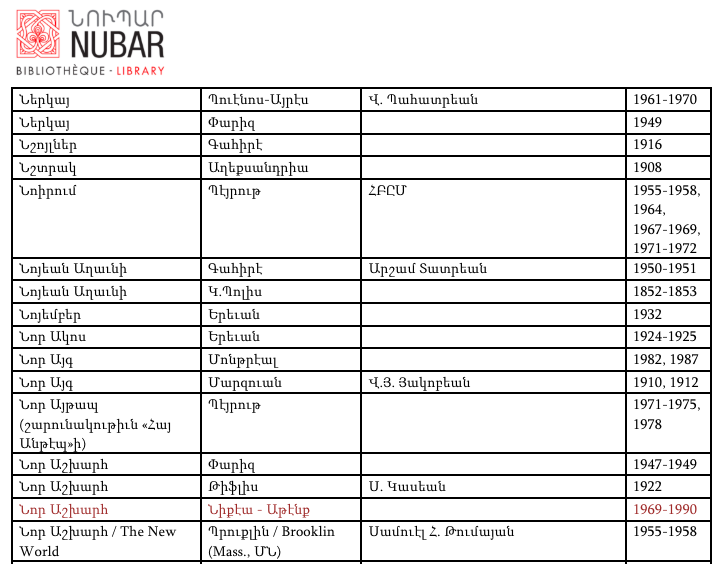

À l’heure actuelle, les fonds se composent de près de 43 000 ouvrages imprimés, environ 1 080 séries de journaux et périodiques en langue arménienne, 10 000 tirages originaux de photographies anciennes, des plaques de verre, des cartes et de nombreuses archives, tout ceci dans un grand appartement contigu à celui qui abrite les bureaux de l’UGAB. Il y a quatre grands fonds d’archives auxquels s’ajoutent d’autres fonds de moindre importance.

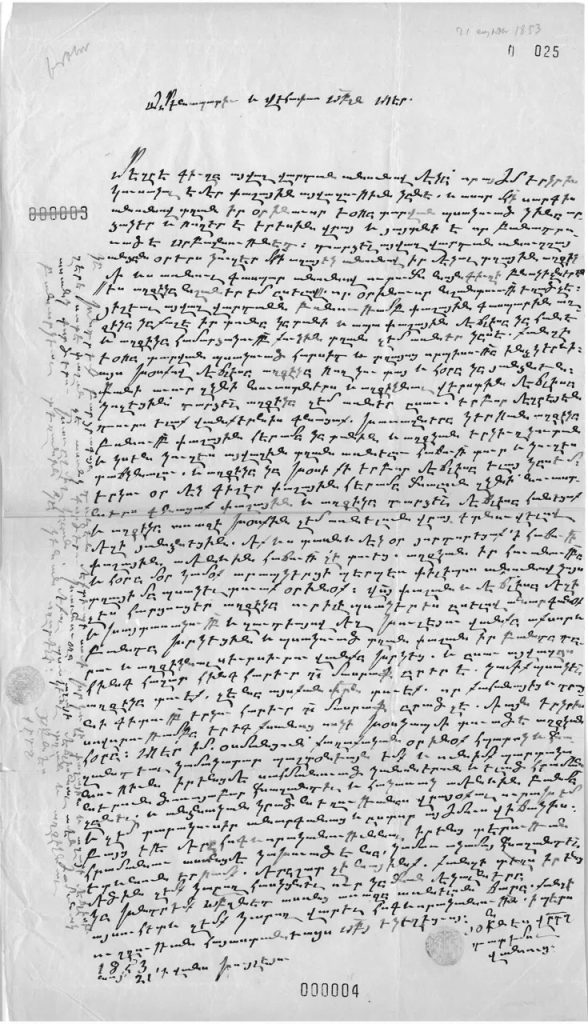

Le premier de ces grands fonds est constitué des archives du Patriarcat arménien de Constantinople transférées en Europe en 1922, un peu avant l’arrivée des forces kémalistes à Istanbul. Une partie est parvenue à Paris, au tout début des années 1930, et une autre partie se trouve auprès du Patriarcat arménien de Jérusalem. Il s’agit notamment de correspondances entre le Patriarcat de Constantinople et les prélats de l’Église apostolique arménienne dans les différentes provinces ottomanes : des pétitions, des circulaires, des statistiques régionales, des rapports sur les massacres de la fin du XIXe siècle. On y trouve également de nombreuses correspondances de diverses personnalités ecclésiastiques et laïques, les papiers personnels de certaines figures remarquables comme l’ancien patriarche Maghakia Ormanian, etc.

Le deuxième ensemble est constitué par une partie des archives de l’UGAB, actuellement réparties entre Paris, Le Caire, et New York, où le siège de cette organisation a été transféré en 1940. Ces archives racontent la vie diasporique de la période après le génocide, durant laquelle l’UGAB a mené des actions majeures d’aide aux rescapés et aux réfugiés, de même que lors de crises ultérieures au Moyen-Orient.

Le troisième fonds d’archives concerne l’action de la Délégation nationale arménienne. Cette délégation a été en activité jusqu’au traité de Lausanne en 1923 puis a perdu sa raison d’être puisque le traité enterre – provisoirement – la question arménienne. Depuis les années 1970, la majeure partie de ces archives a été transférée aux archives nationales en Arménie, mais nous conservons ici une partie non négligeable des correspondances des années 1912 à 1923.

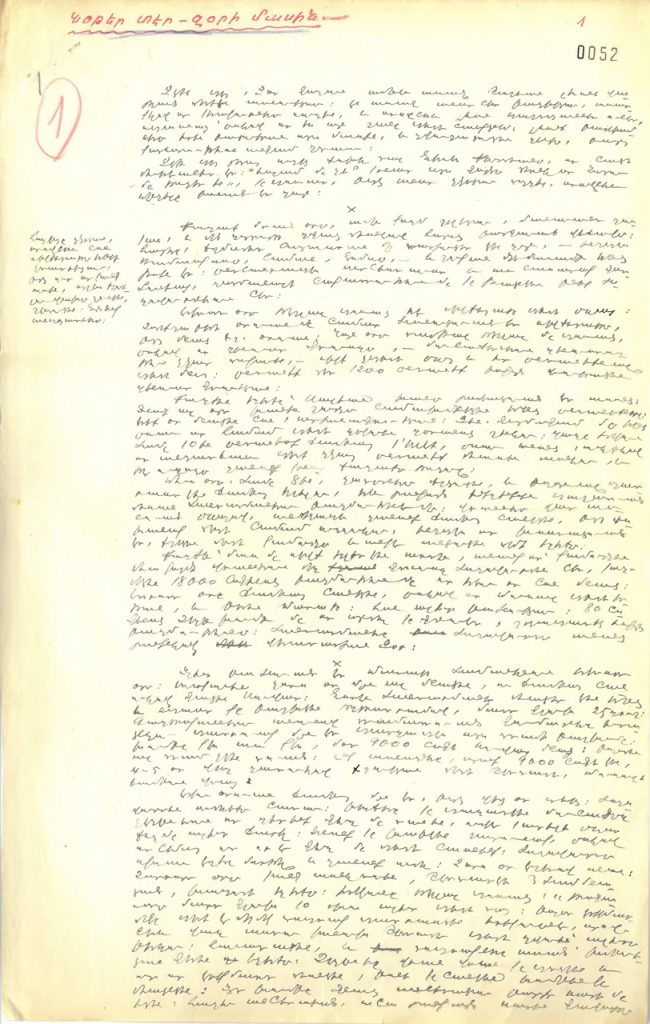

Le quatrième ensemble est le fonds Andonian, du nom du premier bibliothécaire. Andonian publie des ouvrages sur le génocide dès l’après-guerre, recueille des témoignages qu’il met par écrit, se voit confier des récits manuscrits. C’est un fonds d’archives décisif pour la connaissance des massacres et des déportations dans le sud-est de l’Anatolie, et de la deuxième phase du génocide, en 1916, en Syrie. Souvent résumé à ces documents se rapportant au génocide, le fonds comprend aussi des correspondances avec des écrivains, des notes biographiques sur des personnalités arméniennes, des copies de manuscrits, des copies d’archives, des transcriptions, des traductions, des revues de presse, etc. Il a pour partie été composé à Alep, mais également à Paris, au cours du travail mené par Andonian à la Bibliothèque.

Archiver des mondes disparus ?

M. G. & M.-L. A.-K. : Les fonds – et la Bibliothèque elle-même – vous semblent-ils constituer un phénomène de mise en archives de l’exil ? À rebours, la Bibliothèque vous semble-t-elle également constituer un témoignage de l’ancrage des Arméniens arrivés en France après le génocide ? Quel(s) aperçu(s) d’un monde disparu les archives donnent-elles ?

B. A. : Concernant votre première question, la réponse est oui. Mon travail, ces dernières années, a précisément été d’étudier l’histoire de cette mise en archives de l’exil. Avec la création d’une Bibliothèque nationale arménienne à Paris, du commun, du national est recréé mais hors du territoire ancestral. Il s’agit pour les initiateurs de ce projet de collecter tout ce qui se rapporte à ce passé arménien au sens large. Les documents autographes d’écrivains, de marchands, d’ecclésiastiques, d’hommes politiques, prennent une valeur accrue du fait que la Bibliothèque se trouve en exil. Le moindre écrit acquiert une charge symbolique supplémentaire du fait qu’il se trouve dans ce lieu qui vise à préserver et, ce faisant, patrimonialise. La Bibliothèque recrée ainsi de la centralité dans l’exil, dans la dispersion que le génocide a entraînée. Il faut souligner que Paris a été une place forte de la diaspora arménienne dans l’Entre-deux-guerres. Y créer cette Bibliothèque a permis la mise à l’abri des documents, mais a aussi représenté un point d’ancrage stable dans la dispersion, à l’instar d’autres institutions diasporiques.

Pour répondre à votre question de cette mise en archives de l’exil, il faut souligner que la notion d’archives est ici très vague. Dans les années 1920, le mot arkhiv (« archive »), bien qu’il existe, n’est pas vraiment utilisé en arménien. On parle de niut‘, qui peut se traduire par « matériau », ou bien de p‘asdat‘ought‘ (« document »), ou encore de neshkhar, (« relique »). Il y a donc quelque chose de quasi sacré dans le document qui vient d’une main, qui n’est pas imprimé, qui n’a pas été reproduit, d’autant plus s’il provient d’un monde disparu ou s’il raconte la disparition de ce monde. La matérialité de l’archive, la texture du papier, la calligraphie provoquent des émotions, même pour ceux qui ne lisent pas l’arménien. Certains imprimés, à raison de leur histoire ou de leur rareté, font l’objet d’une ferveur semblable à celle à l’égard des matériaux d’archives considérés comme des traces précieuses de ce passé. D’une certaine manière, avec la patrimonialisation des mémoires du génocide et des passés arméniens, ce sont tous les objets entrant dans la Bibliothèque qui ont été amenés à être considérés comme des reliques ou des témoins.

Concernant la question des mondes disparus, il faut souligner qu’une partie des archives proprement dites, des livres imprimés et de la presse est rédigée en arméno-turc, et est donc accessible à des chercheurs turcophones, à condition qu’ils sachent lire l’alphabet arménien. Cela nous rappelle que ce monde-là était extrêmement composite et multiple : on pouvait être arménien et ne plus parler l’arménien ou ne pas tellement l’employer à l’écrit. On pouvait donc préférer lire en turc, ou alors dans une langue qui était de l’arménien mâtiné de beaucoup de mots et expressions turcs. Ces milliers de documents nous rappellent que l’ancien monde arménien ottoman qui a disparu avec le génocide était extrêmement ouvert, même s’il présentait aussi des cloisonnements rigides, qu’il ne faut pas oublier.

L’ouverture à des publics multiples

M. G. & M.-L. A.-K. : Dans le prolongement de cette question, pourriez-vous nous parler des publics de la Bibliothèque Nubar ? Que viennent-ils consulter en priorité et comment les orientez-vous au sein des collections ? Comment les archives de la Bibliothèque Nubar sont-elles mobilisées pour faire de l’histoire ottomane, dans une perspective d’intégration de l’histoire des Arméniens de l’Empire ottoman à l’histoire ottomane ?

B. A. : Je ne vais pas vous donner de statistiques parce que je me refuse à en tenir. C’est une Bibliothèque surtout fréquentée par des chercheurs, plutôt étrangers, qui viennent de toutes sortes de pays, États-Unis, Canada, Turquie, Arménie, toute l’Europe, Amérique latine, et même à l’occasion Australie et Japon. En plus de cette dimension internationale, la Bibliothèque se caractérise par une double vocation : la recherche savante mais aussi l’ouverture à un public plus large. Dans les années 1930, certains la fréquentaient pour lire la presse, pour s’informer des dernières publications sur leur lieu d’origine, pour déposer des documents. Il continue à y avoir des gens à la recherche de quelque chose qui les concerne eux, qui concerne leur famille, le vécu de leurs ancêtres. Certains sont dans une démarche généalogique, d’autres dans une démarche de création, d’écriture de fiction. Régulièrement, des journalistes, des documentaristes, des réalisateurs viennent pour s’imprégner des photographies, des journaux, ou simplement pour poser des questions, s’informer.

En tant que Bibliothèque centrale de l’UGAB, l’institution continue à créer, comme je le disais, une forme de centralité dans la dispersion : cela s’illustre en particulier par le fait qu’elle reçoit des livres et des journaux du monde entier. Beaucoup de gens viennent ici simplement retrouver un morceau d’Arménie. Les usages du lieu sont donc typiques de son caractère diasporique. Il s’agit de ce fait d’une institution rare, précieuse, et fragile en même temps. La Bibliothèque n’existe que grâce au soutien d’une organisation indépendante.

Longtemps, la Bibliothèque a été ignorée par les ottomanistes et les turcologues. La géopolitique des sciences sociales étant ce qu’elle est, ces champs de recherche ont connu des évolutions récentes, et nombreux sont ceux qui viennent ici maintenant pour profiter de ressources qui permettent de mettre l’accent sur d’autres dimensions de l’histoire ottomane que celles éclairées par les sources en turc moderne ou en turc ottoman. Avec d’autres collègues, nous tentons de le souligner à travers les travaux d’Études arméniennes contemporaines, une revue multidisciplinaire de sciences humaines et sociales publiée par la Bibliothèque Nubar. Nous avons par exemple proposé un numéro sur les histoires de l’art arménien ottoman en mettant l’accent sur le fait qu’on était en présence de mondes pluriels ; il est impossible de faire de l’histoire de l’art arménien sans prendre en compte le milieu ottoman dans lequel ces artistes créaient. Aujourd’hui, une nouvelle génération de chercheurs essaye de transcender les schémas nationaux. Cette évolution a commencé dans les années 2000, lors d’une parenthèse durant laquelle la parole autour du génocide s’est libérée temporairement en Turquie. Il s’agit d’une histoire arménienne, mais pour les gens qui vivent en Turquie, qu’ils soient Turcs ou Kurdes, c’est aussi leur histoire locale et régionale.

M. G. & M.-L. A.-K. : Pourriez-vous nous donner votre vision de votre rôle et de celui de la Bibliothèque Nubar dans la sphère publique ? Les fonds permettent-ils de mettre en image ou en relief certains enjeux de mémoire ? Travaillez-vous en réseau avec d’autres centres d’archives ?

B.A. : À chaque fois qu’une commémoration se profile, la Bibliothèque est très sollicitée : l’année de l’Arménie en 2006, le centenaire du génocide en 2015, la panthéonisation de Missak Manouchian accompagné de son épouse Mélinée en 20243… La Bibliothèque joue aussi et surtout un rôle scientifique, en contribuant à créer de nouveaux savoirs, avec l’organisation de conférences, l’orientation des recherches, les publications. Son rôle est aussi de porter à la connaissance du grand public les savoirs, notamment sur le génocide, une question historique qui a une dimension sociale très forte encore aujourd’hui, en grande partie en raison du négationnisme officiel turc. En charge de la Bibliothèque, je suis amené à me confronter à la conflictualité de cette histoire. Il est illusoire de travailler dans un lieu comme celui-là en se disant qu’on va faire de la recherche pure : la Bibliothèque est indissociable de son environnement social et politique. Je travaille aussi régulièrement avec le Mémorial de la Shoah, interviens sous de multiples formes auprès du grand public, auprès d’associations, réponds à des entretiens pour des documentaires, pour la radio ou des journaux. Cela fait partie du travail. Comme font partie du travail le fait d’effectuer moi-même des recherches, de participer à des projets scientifiques collectifs, et de restituer une partie de ces acquis par le biais de publications, de conférences, de formations ou, parfois, d’enseignements. Une partie de ces travaux exige des déplacements, parfois à l’étranger, ne serait-ce que parce que l’institution fait partie de réseaux transnationaux.

La Bibliothèque est en relation avec des institutions d’Arménie : le Matenadaran, qui est la bibliothèque des manuscrits anciens en Arménie ; les Archives nationales ; la Bibliothèque nationale d’Arménie ; le Musée d’art et littérature d’Erevan ; l’Institut-Musée du génocide arménien, lui aussi à Erevan. Nous échangeons avec des institutions diasporiques, par exemple, au Liban, avec l’université Haigazian ; à Venise ou à Vienne avec la congrégation des pères mekhitaristes ; à Boston avec la National Association for Armenian Studies and Research (NAASR) ; à Los Angeles avec l’Ararat Eskijian Museum ; etc. La Bibliothèque Nubar entretient des liens réguliers avec le projet Houshamadyan, basé à Berlin, qui œuvre à faire connaître la vie culturelle et matérielle des Arméniens ottomans avant le génocide ; avec la Fondation Hrant Dink à Istanbul ; avec la Fondation Gulbenkian à Lisbonne ; avec l’association ARAM à Marseille ; etc.

À bien des égards, la Bibliothèque Nubar, du fait de son histoire et des missions qui lui ont été assignées, présente des similitudes avec d’autres institutions diasporiques. La Bibliothèque a été créée à peu près au même moment que le YIVO (l’Institut scientifique juif), fondé à Vilnius en 1925 pour étudier et préserver l’histoire, la culture et la langue des Juifs d’Europe orientale, aujourd’hui établi à New York et devenu un véritable centre de recherches. Pendant longtemps, la Bibliothèque Nubar a pu ressembler, de par son lectorat et son utilité sociale, au centre culturel juif Medem, à Paris, qui possédait aussi une bibliothèque, aujourd’hui la Bibliothèque Medem à la Maison de la culture yiddish. On peut même faire le parallèle avec le CDJC (Centre de documentation juive contemporaine), l’ancêtre du Mémorial de la Shoah, pour ce qui est de la place anciennement occupée par la Bibliothèque Nubar dans la connaissance et la reconnaissance du génocide. L’existence de toutes ces institutions a répondu à l’origine à des dynamiques typiquement diasporiques, avec leurs souplesses et leurs faiblesses, en l’absence d’État et d’institutions culturelles ou patrimoniales publiques. C’est ce qui explique cette préoccupation pour la préservation d’un passé mis à distance, de manière subie, par des migrations définitives faisant suite à des épisodes de violence extrême, et qui se traduit par cette mise en archives de la dispersion dont nous parlions.

- Thèse soutenue en 2011, dont a été tiré l’ouvrage suivant : Boris Adjemian, La fanfare du négus. Les Arméniens en Éthiopie (XIXe-XXesiècles), Paris, Éditions de l’EHESS, 2013. ↩︎

- La vague d’arrestations des notables et intellectuels arméniens de Constantinople le 24 avril 1915 est restée dans les mémoires comme le point de départ du génocide, qui est commémoré chaque année à cette même date. ↩︎

- À lire sur Entre-Temps, la restauration des archives de naturalisation des Manouchian, par Lucie Moruzzis, Corinne Cheng, Sonia Braham & Céline Delétang. ↩︎