Personnages. Wolfgang Hamburger dit Wo (1917-1940), esquisse d’un sans-nom

Dans la série "Personnages", Entre-Temps s'intéresse aux femmes et aux hommes rencontrés au détour d'une recherche, à celles et ceux qui, une fois croisés dans un texte, une image, un objet... nous emboîtent le pas. Qu'il s'agisse d'un individu, ou de deux, ou de tout un groupe, ce ne sont plus simplement des noms, des personnes, mais des personnages, qui jouent un rôle (ou à qui on fait jouer un rôle) et qu'on n'oublie pas. Pour ce second épisode, Natalie Raoux nous entraîne sur les traces du dessinateur juif allemand Wo (et de son épouse, Ann). Figure d'abord inconnue de l'entourage de Walter Benjamin, désormais figure centrale de l'activité de l'autrice, dans ses recherches jusque sur les réseaux sociaux.

« Il est plus difficile d’honorer la mémoire des sans-noms que celle des gens reconnus [fêtés, les poètes et les penseurs ne faisant pas exception*]. À la mémoire des sans-noms est dédiée la construction historique »

Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire »,

dans Écrits français, Gallimard, 1991, p. 455.

* Biffé dans le texte.

Une simple allusion de Walter Benjamin m’a lancée sur les traces de Wolfgang Hamburger, dit Wo, dessinateur antifasciste et de sa compagne Ann : deux exilés juifs allemands tombés dans l’oubli. De Berlin à Paris, jusqu’à Twitter où la recherche s’est faite carnet partagé, ce texte explore comment une vie effacée qui illustre, à tous les sens, l’actualité des Années trente, peut peu à peu reprendre forme et visage, être « sauvée » au sens benjaminien du terme.

« À la mémoire des sans-noms est dédiée la construction historique. » Je la connaissais par cœur, cette injonction de Benjamin… Mais jamais je n’aurais pensé la prendre au pied de la lettre. Au pied d’une de ses lettres. C’est pourtant ainsi qu’a commencé cette enquête sur les traces d’un sans-nom, d’un oublié de l’histoire : en butant sur une phrase au détour d’un courrier de 1940. Walter Benjamin y évoquait la perte d’un « jeune ami, dessinateur d’un talent exquis qui s’est suicidé avec sa femme » (Walter Benjamin à Max Horkheimer, 23.3.1940, dans Gesammelte Briefe, t. VI, 2000). Sans mot dire, sans nom dire. Une sombre évocation. Douloureuse, retenue, suspendue, anonyme.

Revenants

Sous ce linceul de silence reposaient Wolfgang et Ann Hamburger, je le savais : deux exilés juifs allemands, unis à la vie, à la mort au matin du 23 janvier 1940. Leur identité, leur destin m’étaient familiers. J’avais déjà tenté de suivre leur trace, parmi d’autres, à la fin des années 1990. M’appuyant sur le carnet d’adresses de Walter Benjamin pour reconstituer son réseau de relations, je m’étais mise en tête de retrouver des lettres inconnues alors que se préparait, en Allemagne, la première édition de sa correspondance complète. J’avais lu les pages qu’Hans Sahl leur avait consacrées dans Survivre est un métier (Les Belles Lettres, 2016). Fictionnalisés, ils y devenaient Augustus et Carola Hamburger. Des noms d’emprunt. Des figures floues. Je n’y avais cru qu’à moitié.

Et voilà qu’une décennie plus tard – nous étions en 2007 – Wo et Ann, leur double suicide revenaient à l’ordre du jour. Engagée dans une recherche sur la mort de Benjamin, ne me sentant pas le droit de glisser, passer, une fois encore, je décidai de m’arrêter sur ce pavé de mémoire. L’enjeu était trop fort. Il était évident à mes yeux qu’en ce mois de mars 1940 le double suicide de Wolfgang et Ann Hamburger en avait convoqué chez Benjamin un autre qui le hantait toujours : celui du poète Fritz Heinle et de sa compagne, premier sang versé à l’aube de la « Der des Ders ». Même contexte. Même geste. Même pacte ? Même sens ? Une révolte encore contre la barbarie du monde ? Éternel retour du même ? Répétition tragique, certainement – scellant l’entre-deux-guerres comme un entre-deux-morts.

Entre deux ? Entre trois peut-être… Hannah Arendt me souffla cette piste. Cherchant à éclairer le suicide de Benjamin, n’évoquait-elle pas les discussions qu’elle avait eues avec lui à propos de Wolfgang et Ann ? Benjamin, disait-elle, avait défendu leur geste avec véhémence. Elle, fidèle à son art de congédier d’un mot le poids de l’histoire, le reléguait parmi les actes dictés par des « raisons essentiellement privées » (à Gershom Scholem, 17.10.1941, dans Arendt-Scholem, Correspondance, Seuil, 2012). Mais où finit l’intime, où commence le général ?

Alors j’ai voulu comprendre. En savoir plus sur Wolfgang et Ann. Qui ils étaient. Ce qu’ils avaient vécu, voulu, pensé. Ce qu’ils avaient traversé. Ce qu’ils avaient laissé. Très vite, je dus me rendre à l’évidence : ils étaient tombés dans un trou de mémoire. Sur eux, à l’exception du témoignage romancé d’Hans Sahl, rien n’avait été écrit. Pas une note de bas de page. Pas une notice biographique. Pas une ligne dans les dictionnaires de l’exil. Rien.

Ou presque. Internet aidant, je tombais sur un ouvrage singulier. Un Tribute publié aux États-Unis où un biographe d’occasion prêtait sa plume déconcertante à la mémoire vacillante du frère de Wolfgang, Peter. Richement illustré, le talent de dessinateur de Wo y éclatait à chaque page. Mais le récit, truffé d’invraisemblances historiques, mêlant fiction, dialogues imaginaires et absence de sources déroutait. Qu’importe : il me permit d’entrer en contact avec Peter. Celui-ci ne put m’en dire plus mais fut touché par l’intérêt porté à Wolf. Plus tard, je compris que ce livre avait été son ultime tentative de le sauver de l’oubli. Qu’il avait enfoui là tout ce dont il se souvenait. Quant aux papiers… La lettre d’adieu de Wolfgang ? Jamais elle n’avait été en sa possession. Les archives familiales ? Une diaspora de papier. Des feuillets dispersés. Des fragments de mémoire, éparpillés aux quatre coins du monde.

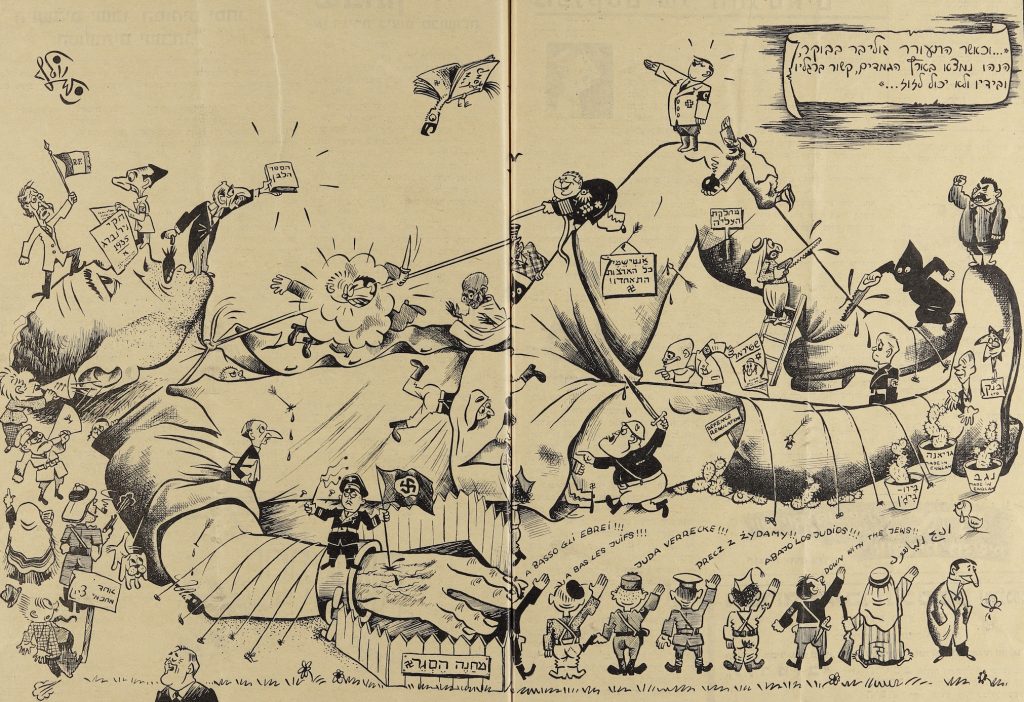

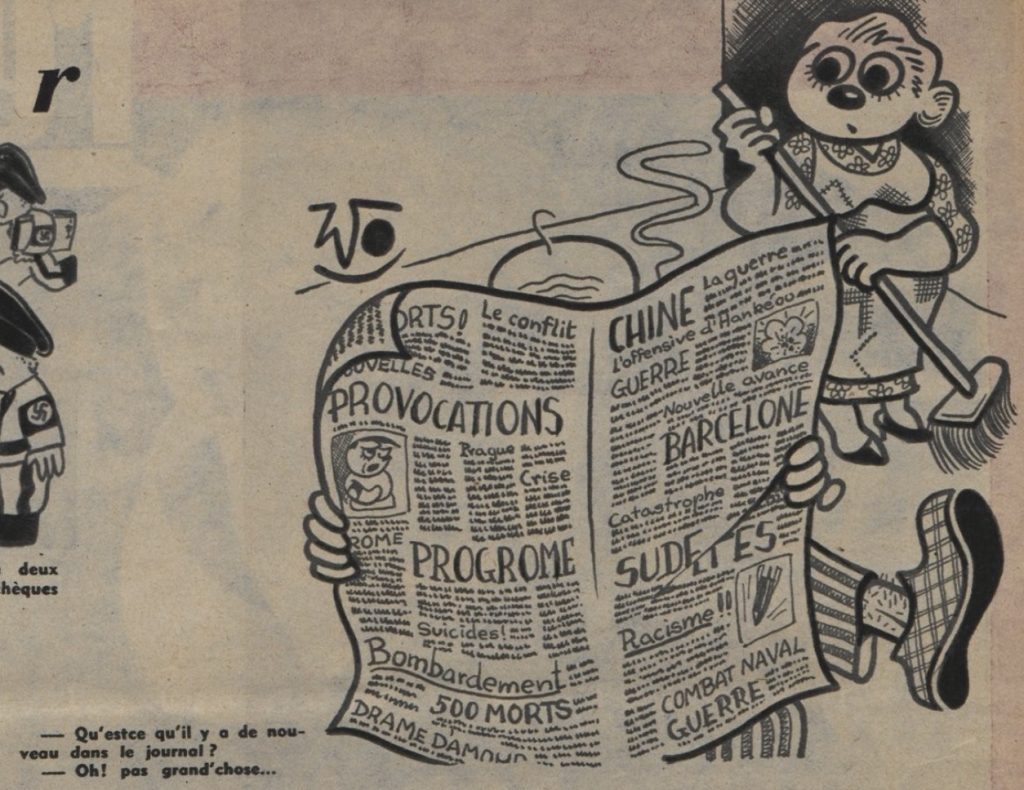

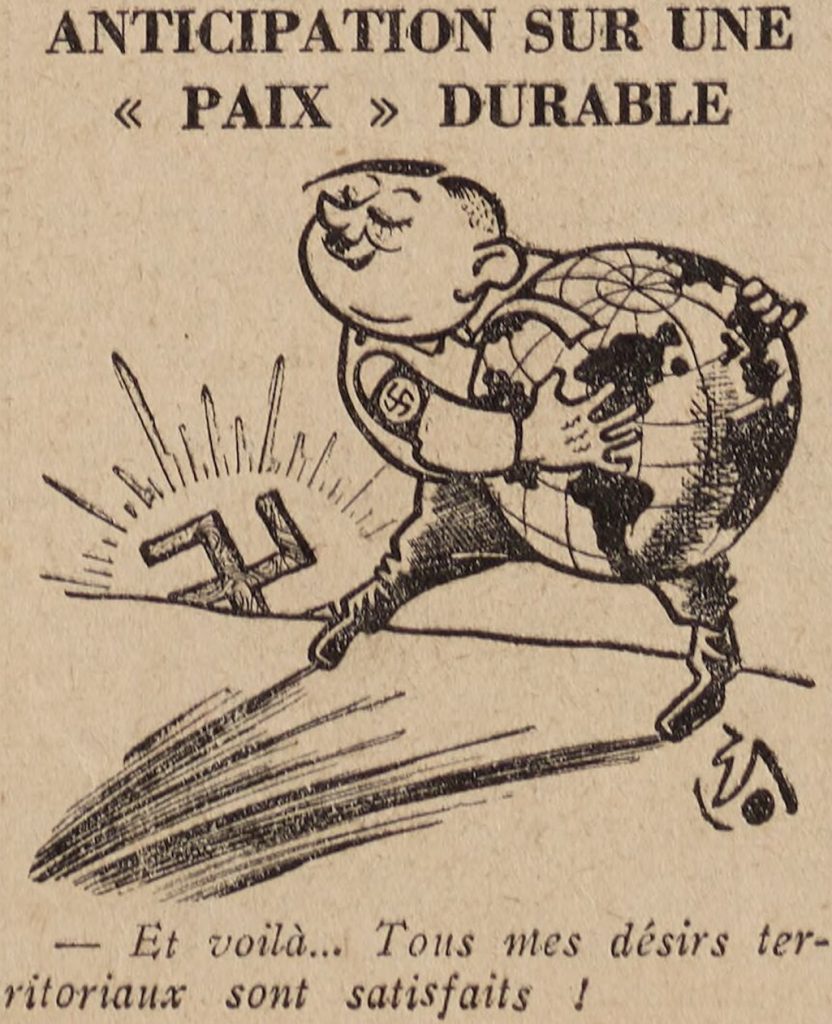

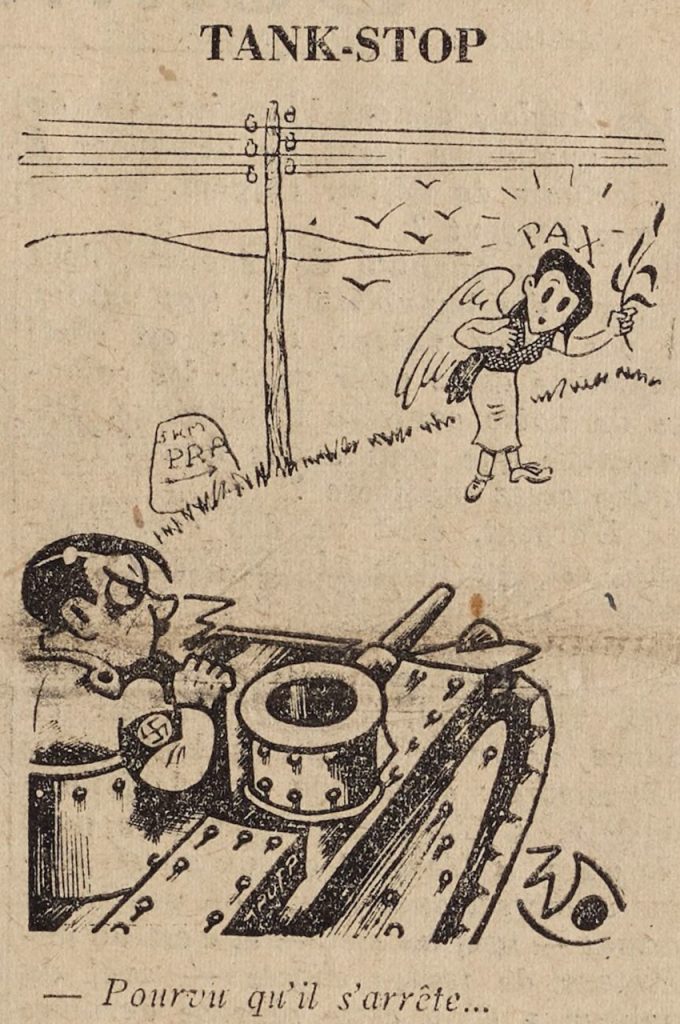

Nous nous promîmes de rester en contact. Mais mon enquête s’arrêta là quelques mois à peine après avoir été ouverte. Avant même d’avoir commencé. Faute de sources, faute de pistes solides. Le dossier Wo & Ann fut classé dans un coin de ma mémoire coupable. Coupable de les avoir laissés, à mon tour, tomber. Une décennie durant, ils ne cessèrent de me hanter, revenants. Insistants. Réclamant leur droit à comparaître, leur part de justice. De loin en loin, un mail de la famille de Wo, un dessin trouvé au hasard d’une recherche dans la presse de l’exil, une archive où se croisaient Wo et Benjamin. Et puis il y eut ce jour sinistre de l’attentat contre Charlie-Hebdo qui rappela, si besoin était, que le crayon est une arme et qu’on peut mourir pour un dessin. Il était temps d’entreprendre un sauvetage de peu. Mon propre combat contre la dispersion. À ma façon, comme je pouvais. En chiffonnière. En collectant des traces et des indices – ici une liste d’internés au camp de Nevers, là un engagement dans la Légion. En épinglant des dessins, quand j’en trouvais, puisque sa famille même n’en avait pas de collection. J’appris vite à reconnaître le trait de Wo, sa signature des plus graphiques, son style « exquis ». Je compris aussi ce qui avait fasciné Benjamin : il y avait du Daumier chez ce jeune caricaturiste, la même veine satirique, le même trait acéré, le même humour dévastateur sans hargne ni rogne. Celui qui pourfend d’un trait de plume les puissants et les renverse dans un immense éclat de rire. Par caprice, lubie personnelle, j’ouvris mon propre album – un simple carton à dessin où j’entassais pêle-mêle exemplaires originaux des dessins de presse, copies de documents, cartes postales. Ma collection privée. Et, vouée à le rester, croyais-je alors.

Jusqu’au jour – c’était en 2020 – où j’appris que les archives de Wolf avaient été déposées en lieu sûr. Que j’avais de quoi honorer la promesse faite in petto : lui consacrer, un jour, une biographie. Il y avait là une centaine de lettres de Wolf à sa mère, en allemand, rédigées entre 1935 et 1940. Tendres et drôles, elles en disaient déjà beaucoup sur lui. S’y ajoutait le témoignage brut de Peter, avant toute réécriture. Une manne documentaire. De quoi, enfin, creuser. Travailler. Chercher. Dépouiller. Tirer chaque fil, suivre chaque indice. De quoi se lancer dans une recherche dont j’ignorais encore où elle me mènerait et si, même, elle me mènerait quelque part…

Twitter, un carnet de recherche fragmenté.

Les pistes se multiplièrent. Le portfolio grossit. Cette recherche qui, sans doute aurait été impossible sans Internet, sans Gallica, sans les ressources numériques en ligne, m’emmena par monts et par Wo (prononcez Vo). Et mon compte Twitter se transforma alors en carnet d’une recherche vagabonde menée le nez en l’air. Pourquoi ? Comment ? Je ne saurais trop dire. Ce n’était ni un choix théorisé, ni un calcul prémédité. Certes, je pourrais me retrancher derrière Benjamin, et, succombant à mon tour au « fétichisme du nom du maître », vous agonir de références. Avancer que je faisais mienne sa formule : « l’histoire doit montrer ses insignes de Scotland Yard ». Ou rappeler ses réflexions, nées de sa pratique radiophonique – ce média de masse d’un autre temps – sur la « popularisation » exigeante, jamais surplombante, qui mobilise le savoir en direction du public et inversement. Mais ce serait là donner des atours savants à un geste presque spontané, une forme d’évidence que de faire de Twitter à la fois un carnet de bord, un atelier d’enquête et un lieu de circulation des savoirs.

Disons plutôt que l’enquête elle-même, dans sa forme, son rythme, sa discontinuité, son objet même se dérobant sans cesse, a appelé ce support presque naturellement. Il lui allait comme un gant, dans le fond comme sur la forme. Twitter, avec son format atomisé et sa logique de fil, épousait la discontinuité d’une recherche qui se construisait par bribes, en cohérence avec son objet, dispersé, lacunaire, problématique, mouvant, incertain. De l’histoire en train de s’écrire, avec dessins mais sans dessein tracé d’avance, il était l’atelier, le bric-à-brac parfait. S’y exposaient, au su et vu de tous, les rebuts, le capharnaüm, les ficelles, les trucs. Ce que l’histoire savante dissimule souvent : les à-coups, les impasses, les hypothèses. Chaque tweet était un fragment, une pièce brute – et ensemble ils faisaient dossier, archive vivante. Un lieu de dépôt provisoire, mais aussi de restitution. De partage et de présence. Un trait encore brouillon ajouté au portrait de Wolf et Ann.

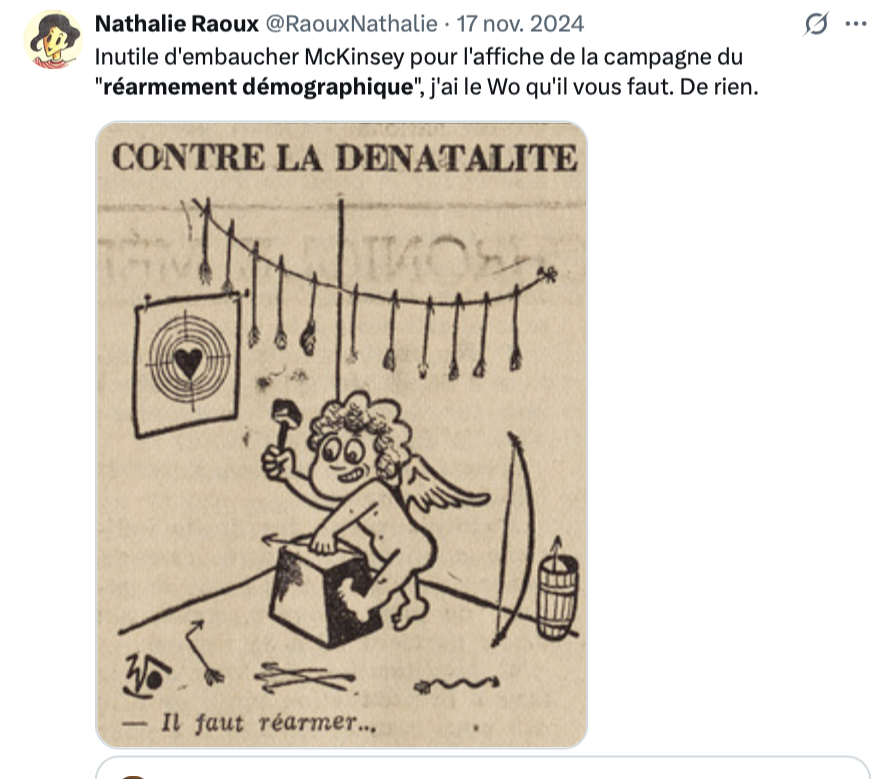

Une invitation, aussi, à les découvrir en leur redonnant une présence – fût-elle fragile et passagère – dans le fil d’un monde contemporain. Les faire apparaître, entre une photo de chat et une breaking news, n’est pas anodin. Faire parfois s’entrechoquer leur actualité avec la nôtre, tracer en pointillé les lignes de fuite qui nous relient, l’est encore moins. Ainsi en va-t-il des images dialectiques : saisissantes, souvent sombres, parfois drôles, toujours révélatrices. L’une fut frappante : à une déclaration présidentielle sur le « réarmement démographique » répondit, à 86 ans d’intervalle, un dessin de Wo, plus percutant qu’une campagne de McKinsey… Quant au Wo du jour, ce dessin du matin, posté au gré de l’actualité, souvent à sa date anniversaire, il me permit de lui tailler sa petite place dans le quotidien, à la manière d’une éphéméride décalé. De le rendre présent au présent. Et d’offrir un lieu d’exposition, la plus contemporaine des cimaises, à ses dessins.

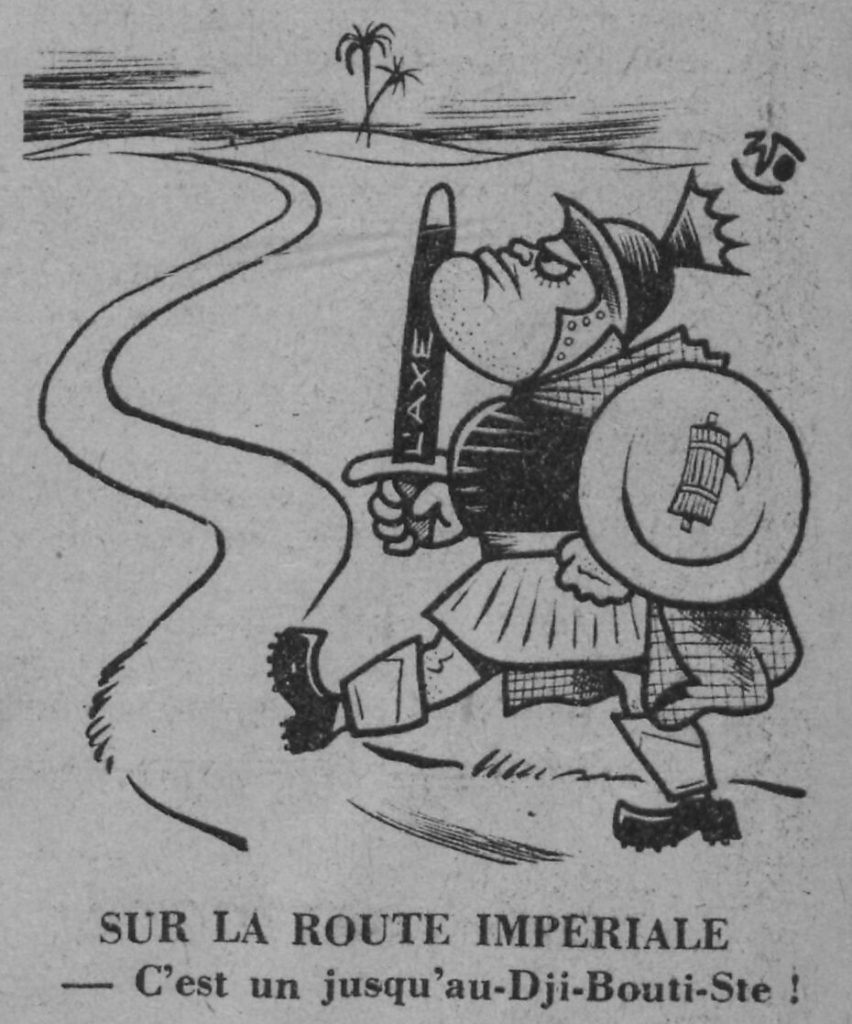

Ils plurent, je le crois, comme ils avaient plu – à la grande surprise de Wo – aux rédacteurs des journaux parisiens. Qui résisterait à ses Hitler bedonnant, nez en trompette, simultanément ridicule et conquérant, à son Chamberlain-parapluie, à son Mussolini « jusqu’au-Dji-boutiste » ? Quant à son destin, il émut, comme il m’avait émue. L’incroyable Ann, aimée à la vie à la mort, haute en couleurs, tendrement croquée par Wo, toucha en plein cœur. Et bientôt, je ne fus plus seule et chiffonnée. D’autres compagnons – bien plus que de simples followers à mes yeux – vinrent me rejoindre. Toutes et tous m’apportèrent leur aide de manière discrète, par leur seule attention à cette quête têtue. D’autres, plus directement et généreusement encore, signalèrent un périodique inconnu, une cote d’archive… Autour de Wo, un public sensible se forma, virtuel, certes, mais au point de me suivre sur Bluesky quand Twitter devint difficilement irrespirable.

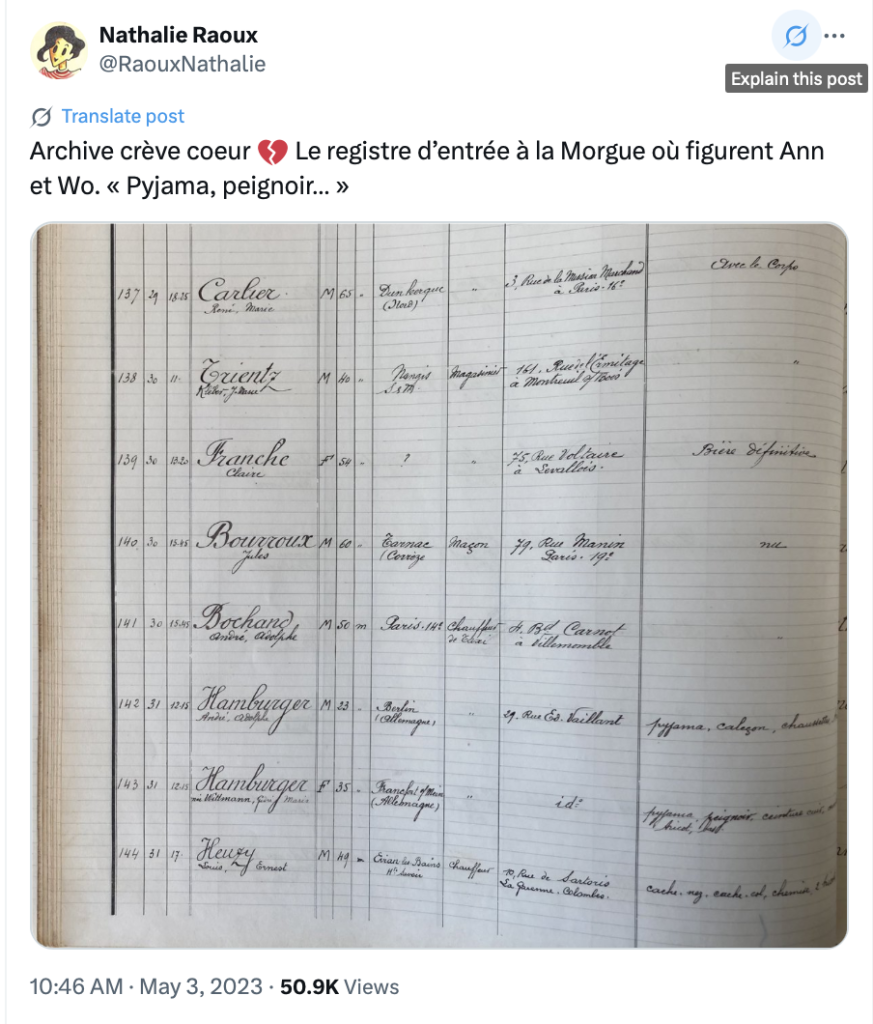

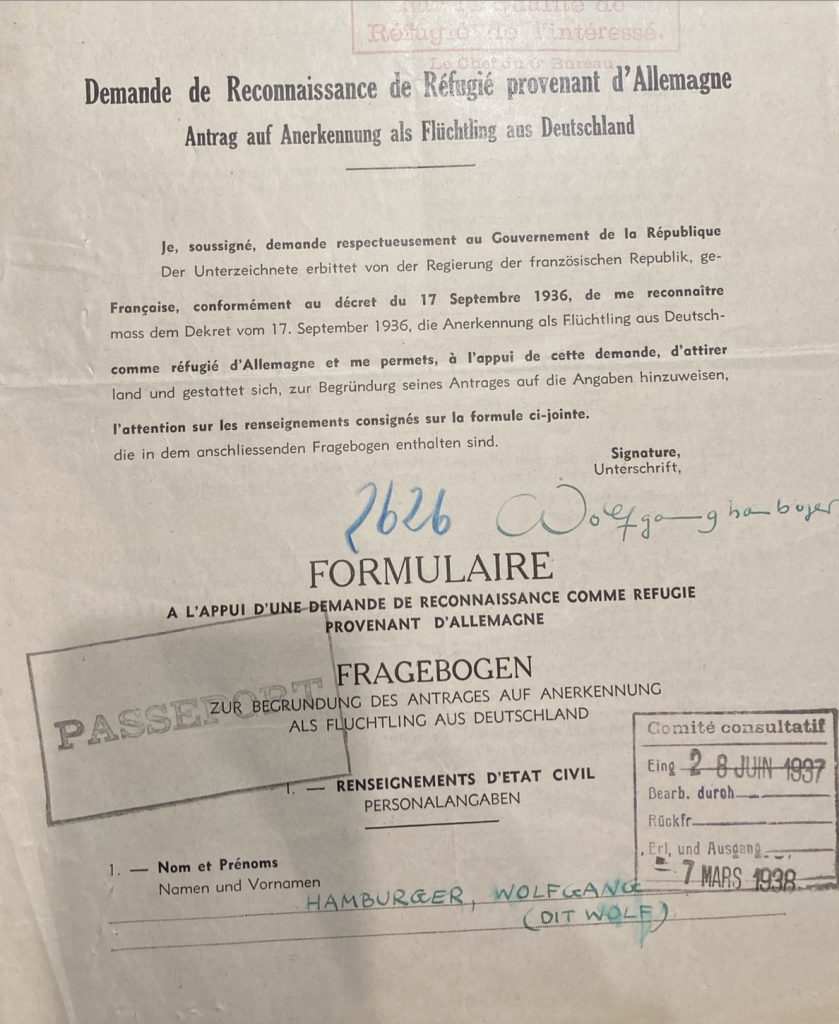

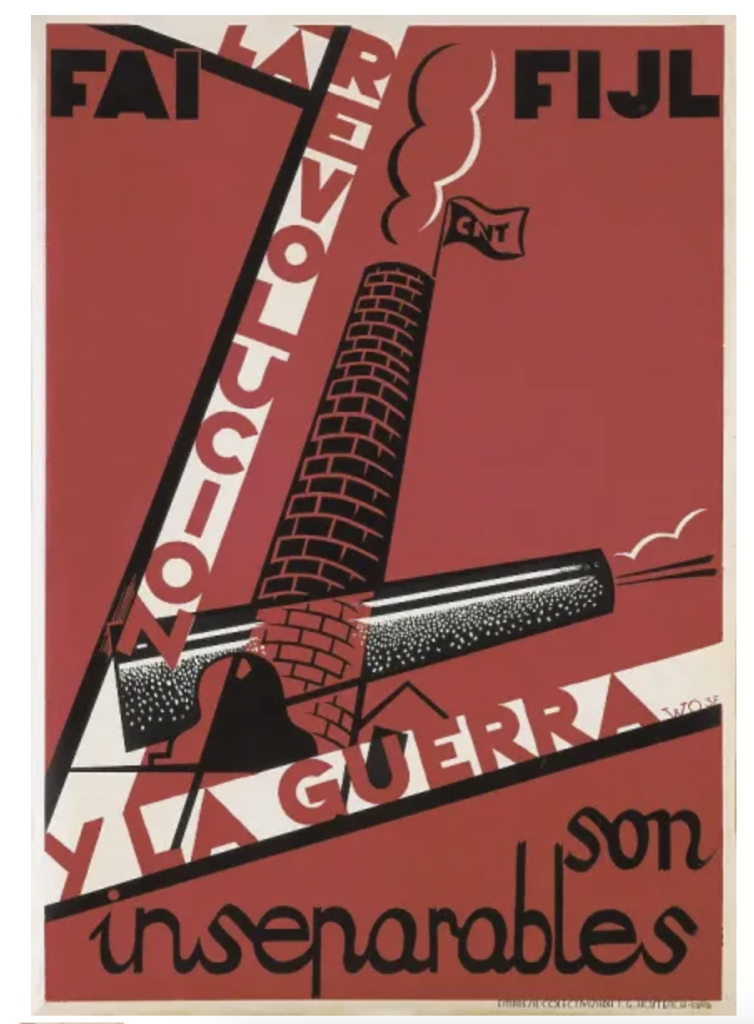

Sur cette scène partagée d’enquête où elle cesse d’être un geste solitaire ou magistral pour s’exposer, certains jours furent plus marquants que d’autres. Celui où, réfléchissant à haute voix, je mis un nom – bon sang mais c’est bien sûr ! – sur cette « Kati » ceci, « Kati » cela, revenant sans cesse dans les lettres de Wolf. Il s’agissait de Catalina Blau, photographe d’origine hongroise passée à la postérité sous le nom de Kati Horna. La clé, soudain évidente, de l’engagement de Wo en Espagne. Un engagement graphique aux côtés de la Confédération nationale du travail-Fédération anarchiste ibérique (CNT-FAI) dont témoignent aujourd’hui encore une brochure, quatre affiches dont une iconique mais jamais attribuée – faute d’avoir identifié le Wolf qui la signa. À l’instar des Œufs de Wo-Ti, ces photomontages percutants que nul ne sait correctement rattacher à leur peintre, entré dans l’histoire de l’art sous un nom écorché – Hamburger devenu Bürger. Il faudrait ici tout l’humour de Wo, cette impressionnante capacité à surmonter le pire avec « un oeil mi-rieur, mi-pleureur » pour ne pas s’en désoler. Ironie cruelle que de découvrir que celui que je croyais être un célèbre inconnu se révélait être aussi, paradoxalement, un inconnu célèbre – notoire, certes, sans-nom toujours, mais autrement. Il y eut aussi ce jour, poignant entre tous, où, amis virtuels de Wo et moi, nous découvrîmes ensemble, ou presque, dans le registre de la morgue, en pleins et déliés, les détails crus du suicide de Wo et Ann. Mais je préfère encore retenir ce tweet de joie envoyé depuis les Archives nationales, lorsque j’eus sous les yeux ce que j’étais venue y chercher : la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée en France par Wolfgang.

Un précipité d’histoire

Ce quatre pages gris bleu valait pour moi tous les trésors de l’armoire de fer. C’était la dernière touche de ma composition. Mieux, son centre. Non, bien plus : un portrait de Wolf en miniature, in nuce. Un « infini diminutif », une existence en monade. Car là se croisent l’histoire minuscule et l’Histoire majuscule. Là, se condense toute son existence. Là, se déploie une interrogation centrale – celle de la reconnaissance, qui court tout au long de cette enquête. Reconnaissance juridique, bien évidemment, mais aussi reconnaissance sociale, artistique, politique, existentielle. Être nommé. Être vu. Être reconnu. Tout est là. Et en ce 30 décembre 1936, être reconnu pour ce que l’on est : un réfugié juif allemand. Espérer l’être, en tout cas [voir sur ce type d’archives l’article de Lucie Moruzzis & al. sur la restauration des archives de naturalisation des Manouchian, ndlr.].

Laissons donc Wolf se présenter, de sa belle écriture enlevée, à l’encre verte. Nom, prénom, date et lieu de naissance ? Wolfgang Shalom Hamburger, né le 26 janvier 1917 à Berlin. Wolfgang pour Mozart, Shalom pour paix. Judéité et germanité, art et politique. D’emblée indissociables et pleinement assumés sa vie durant. Date et lieu du départ ? Avril 1933, avec sa famille, pour la Palestine mandataire. Date d’entrée en France ? 1935. Pour y étudier l’art – officiellement. Mais c’est à l’école de l’exil que Wo va se mettre. En France, le regard tourné vers l’Allemagne. Avec en ligne de mire : le nazisme, l’antisémitisme montant, la lutte – par le dessin. Encore faut-il être autorisé à rester. D’où le besoin de papiers, d’où cette demande, à l’hiver 1936, moment pivot de sa courte existence. En amont, se dessine l’ébauche d’un dessinateur engagé, d’un réfugié de facto dans l’attente de l’être de jure. En aval, tandis que cette demande s’enlise, le départ pour Barcelone. Wo y combat, à la plume, aux côtés de la CNT, signant quatre affiches, dessins pour le cinéma, la presse, une brochure.

Revient à Paris en mai 1937. Perdu ; comme la Révolution. Rencontre Ann, de douze ans son aînée, juive, allemande, politique, exilée, irréductible comme lui, qui le retient à Paris – et surtout à la vie. Se lance dans le « Business-Journal », pour subsister et justifier légalement son séjour. Lutte pour se faire une petite place dans cet univers concurrentiel et teinté de xénophobie. Les rédacteurs en chef, les confrères lui font comprendre qu’il doit rester à sa place. Votre place n’est pas ici, martèle la police des étrangers. En un mot, Ann et lui sont indésirables. À quoi bon s’escrimer à se faire un nom quand vous êtes menacé d’expulsion ? Toujours pas de reconnaissance. Toujours pas de carte d’identité de journaliste-dessinateur. Partir, entendu. Raté, il faut ces mêmes papiers qu’on lui refuse. Première trahison française. Prélude à l’ultime : l’internement. Quand Wo, le réfugié allemand, le dessinateur antifasciste qui avait moqué Hitler et fait rager les nazis est pris pour un « Boche ». Et sommé, malgré l’évidence, de prouver sa loyauté à la France. En s’engageant dans la Légion, de surcroît… D’aller construire une route au Sahara. D’être séparé d’Ann. Lui a un mot pour désigner cela : « saleté ». Insupportable.

C’est ainsi, c’est pour cela, qu’on décide de mourir à 23 ans. Pour des « raisons essentiellement privées » mais fondamentalement politiques. Par fidélité à une femme, à des convictions antimilitaristes, à une certaine idée d’une vie méritant véritablement d’être vécue. Dans un contexte de trahison. C’est ainsi aussi qu’une ligne de vie, abruptement rompue mais menée crayon battant, se transforme en précipité d’histoire, en cristallisation vive de l’entre-deux-guerres, de Berlin à Châtenay-Malabry, en passant par Jérusalem, Paris et Barcelone. Et qu’une vie minuscule, bousculée, où se condense à la croisée de l’art et de la politique sous la pression des événements toute une époque, devient un « cristal de l’événement total », pour parler comme Benjamin… C’est ainsi enfin, peut-être, que la connaissance – la « construction historique » chère au même – œuvre, en dernier ressort, à la reconnaissance des sans-noms.

Cette micro histoire, chantier de longue haleine, est encore au stade de Wo(rk) in Progress. Pour la peaufiner, des lettres, des dessins, des sources, venant s’ajouter à celles trouvées en France, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne manquent encore. Des journaux consultables uniquement en Israël. Des archives familiales, des lettres de Wo, repérées aux États-Unis. L’enquête doit se poursuivre. Et pour cela, il faudra du temps, des moyens, et peut-être – sûrement – un peu d’aide. Car restituer cette vie oubliée, c’est aussi une affaire collective ; et pour le collectif. Aussi le livre à venir, ce portrait en construction, ne clôturera pas cette enquête. Dans l’idéal, renouant avec l’esprit des humanités numériques, il pourrait trouver son prolongement en ligne sous la forme d’un site évolutif, indéfiniment actualisable. Conçu comme un catalogue raisonné rassemblant les dessins de presse de Wo – près de 500 collectés à ce jour –, je le rêve comme un album d’exil et, possiblement, une boîte à outils pédagogique – un projet ayant été soumis à la Bibliothèque nationale de France (BNF) en ce sens. Un espace ouvert, consultable par tous, où l’on pourrait découvrir ses caricatures et feuilleter autrement l’histoire des Années trente. Une histoire illustrée par Wo. Le livre racontera. Le site exposera. Ensemble, ils tenteront de redonner vie. Et de faire entendre, encore, le slogan lancé par Wo à Barcelone et en français dans le texte : « L’art pour la vie ! »

Wo/Wolf/Wolfgang ? Une histoire à suivre. Sur Twitter, Bluesky et ailleurs.

(To be continued)

Pour en savoir plus sur le projet et sur Wo, voir :

• Le carnet de recherches Hypothèses, en construction

• Les comptes de Nathalie Raoux sur les réseaux sociaux : X et Bluesky

• Ses présentations sur Akadem et au Centre Edmond-Fleg. L’autrice remercie Eva Soto et Carine Benarous d’avoir, les premières, donné une tribune publique à cette recherche.

Vous aussi, aux détours de vos recherches, vous avez croisé des noms, des personnes devenus des personnages qui ne vous ont pas quittés ?

Venez les ajouter à la série et envoyez nous une proposition à entretemps.editorial@gmail.com