"Les gens n'en sont plus à prendre la Bastille" : entretien avec Florent Grouazel et Younn Locard, auteurs de Révolution II. Egalité - livre 1

Début janvier, après que Noël soit passé, une surprise arrivait pour le prolonger : la parution du deuxième tome de la série en bande dessinée Révolution. À cette occasion, les auteurs Florent Grouazel et Younn Locard ont de nouveau accepté de discuter de leur album, dans la lignée des deux premiers entretiens donnés à Entre-Temps. Une discussion lors de laquelle ils détaillent les changements apportés par rapport au premier tome, leur travail sur l’histoire et les images révolutionnaires, et leur rapport politique à cette période, qui pour eux fait tant écho à la nôtre.

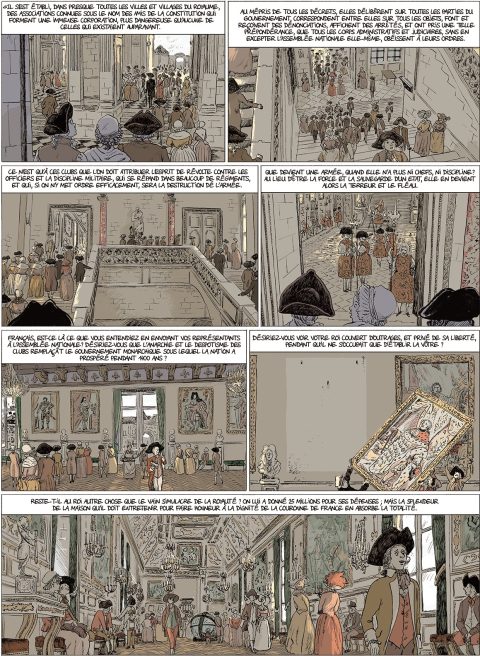

Margot Renard : Dans ce deuxième album, vous explorez certains thèmes, soit nouveaux soit présents dans le premier tome mais montrés sous un autre angle. C’est le cas concernant le rapport à l’exercice de la violence et au culte de l’ordre et de la loi. Le récit montre le retour à l’ordre après l’effervescence de 1789. Les députés ont acquis une place et veulent la garder. Finalement, l’exercice de la violence est moins du côté du peuple, comme on le voit fréquemment dans les représentations de la Révolution, que du côté des forces de l’ordre et des députés qui ont établi un nouvel ordre et entendent le maintenir (Fig. 1.).

Younn Locard : Oui, c’est une problématique très actuelle qui traverse l’album. C’est pour ça aussi qu’il nous tient à cœur.

Florent Grouazel : Aucune violence n’y est exercée par les gens du peuple. Je me suis même dit que les lecteurs allaient trouver cela ennuyeux de ne voir que des forces de l’ordre courir après des gens ordinaires !

YL : La Garde nationale, qui maintient l’ordre public, est un cadre qui nous permet de montrer beaucoup d’éléments. Certains régiments étaient très aristocrates, d’autres constitués de gars des faubourgs, des petits bourgeois, des commerçants, des boutiquiers, qui sont armés pour protéger le peuple. Il y a un côté milice citoyenne.

FG : C’est un poste d’observation des tensions de cette époque.

YL : On a aussi voulu mettre en scène la Garde nationale parce qu’elle est absente de l’imaginaire de la Révolution, personne ne la connaît. Nous-mêmes, quand on l’a découverte, ça a été compliqué de comprendre son fonctionnement. On a entre autres utilisé la thèse de Vincent Denis, qu’il nous avait envoyée[1].

FG : La scène où Laigret discute avec des prostituées [p. 118] représente trois lignes de dialogue, pourtant elle est importante : elle montre que les gens à l’époque savent que quelque part, assez proche d’eux, existe un cadrage, un ordre, et des représentants de cet ordre, policiers ou juges de paix. Même si ça ne transparaît que dans une ligne de dialogue, ça nous met en proximité avec les gens de l’époque. Cela montre la réalité de leur vie matérielle, de leur vie administrative. Ça permet de construire un Paris qui fonctionne avec des règles sociales bien précises, et qui n’est pas le même que le nôtre.

YL : Il y a toujours un écart entre le moment où on a l’idée de la scène, puis le moment où il faut vérifier comment cela fonctionnait à l’époque. En l’occurrence, comment fonctionnait la police. Il faut qu’on se documente : est-ce qu’on peut montrer un commissaire, par exemple ? Evidemment, on se rend compte que l’idée ne fonctionne pas, donc la scène est réécrite et nourrie par la documentation.

MR : Vous continuez à vous documenter, à lire des essais historiques tout au long du travail sur l’album ?

FG : Oui, quasiment tout le temps.

YL : Mais ça peut être frustrant, parce que si on lit un livre trop tard et qu’il faut changer les pages d’avant… je fais aussi attention de ne pas trop lire !

FG : Il y a des erreurs qu’on peut accepter de faire et de ne pas corriger. Il y en a d’autres où la documentation enrichit le passage. Parfois j’ai eu peur de faire des séquences trop lourdes, qu’on sente trop que pour produire trois ou quatre pages, il a fallu des heures de recherches et de lecture. Je pense d’ailleurs que c’est le cas, on n’échappe pas à cette envie de montrer ce qu’on sait. C’est pour ça que les lecteurs idéaux sont ceux qui comprennent tous les éléments.

MR : Mais ça suppose une connaissance préalable assez poussée de la Révolution.

FG : À force d’être suivis par des lecteurs exigeants, on écrit forcément en pensant à eux. Mais c’est un équilibre, il ne faut pas non plus oublier les gens qui abordent tout ça pour la première fois.

MR : Il me semble qu’en tant que lecteur, on peut ressentir une forme de saturation mentale et visuelle devant la densité du propos et la richesse, le fourmillement même, de votre dessin. Il faut parfois accepter de laisser un peu reposer, et reprendre plus tard.

FG : On a des progrès à faire là-dessus, parce qu’on invente au fur et à mesure que l’on fait. On a pas mal travaillé sur un découpage plus clair, de l’ordre d’une bande dessinée plus classique. Mais on pourrait aller plus loin.

YL : D’un côté on a progressé dans la narration et dans le dessin des personnages, mais au lieu de rendre l’histoire plus claire et plus facile à lire, on en a rajouté. Ça reste vraiment dense.

FG : Pourtant certaines pages sont quasiment sans dialogues. Elles donnent des informations importantes, ce ne sont pas des scènes anodines. On aimerait en avoir plus, d’ailleurs (Fig. 1.).

MR : Pour cet album, vous avez collaboré avec le coloriste Joal Grange, ce qui n’était pas le cas pour le premier. Comment avez-vous travaillé les couleurs ?

YL : On n’était pas vraiment satisfaits du premier concernant la couleur. C’était assez marronnasse. C’est parce qu’on travaille les couleurs sur l’écran. L’effet n’est pas le même lorsque les pages sont imprimées, d’autant que le papier est épais et boit la couleur.

FG : J’ai entendu ça plusieurs fois, que le premier était tout dans les tons bruns, mais je ne suis pas d’accord.

MR : Votre palette est malgré tout un peu assourdie, même dans le deuxième volume. Néanmoins il y a des moments où les couleurs sont plus vives, plus contrastées, avec des juxtapositions de couleurs complémentaires.

YL : Oui, c’est souvent Joal qui a mis ce ton-là.

FG : Pour le premier album, on avait en tête des gravures d’époque mises en couleur avec deux ou trois couleurs très simples. On voulait reprendre ce système qui nous semblait bien marcher. C’est dur à réaliser, d’autant que le premier tome se passe presque tout le temps à l’extérieur, en été, avec des scènes très solaires, beaucoup de blanc.

YL : Notre utilisation de la couleur est très narrative, elle exprime des ambiances mais aussi des émotions.

MR : Y a-t-il des images qui vous ont frappées et que vous avez réutilisées dans le récit ?

FG : Beaucoup de scènes ont nécessité une masse énorme d’images à assimiler, en particulier les cases où on trouve de la reconstitution. C’est infini. Parfois il existe des dizaines d’images différentes du même bâtiment, à des époques légèrement différentes. Si on veut vraiment savoir à quoi il ressemblait en 1791, c’est un très long travail. Pour cet album, les épisodes qu’on raconte sont moins représentés, on a eu envie de montrer des choses qu’on ne voit habituellement pas concernant la Révolution. Même si certains évènements comme le retour du roi après Varennes et l’affaire des chevaliers du poignard ont été représentés à l’époque.

MR : Avec ce deuxième tome, l’accumulation et la sédimentation des images que vous avez consultées est telle que vous avez peut-être moins besoin de vous appuyer sur elles ?

YL : Nos personnages ont progressé, on les tient mieux, y compris Paris, qui est un peu un personnage. On plonge moins dans le vide quand on doit dessiner une scène. Peut-être qu’on a pris l’habitude de jongler avec plusieurs images en même temps et avec nos photos de repérage.

FG : Mais je pense à la pompe à feu par exemple [p. 151 et 165]. Il y a beaucoup d’images d’elles, et on leur doit tout, car cette pompe n’existe plus. Elle dit quelque chose d’important sur l’évolution du paysage urbain : tout à coup apparaît une cheminée en brique qui fume. Les lecteurs n’ont pas l’habitude de voir ce type de motif dans un récit sur la Révolution. Ça fait très XIXe siècle, dans notre imaginaire… Ce monde de la révolution industrielle commence à apparaître dans le paysage. On le voit particulièrement lorsque les ouvrières discutent de la fuite du roi au milieu des machines à tisser. Peu de gens savent que ces machines ont été inventées au XVIIIe siècle. On aime faire se télescoper ces univers visuels, à la fois un côté steampunk et quelque chose d’un peu médiéval, beaucoup de bâti religieux, du gothique, puis l’arrivée du néo-classique. D’ailleurs dans le premier tome, je n’ai presque pas utilisé ma règle pour dessiner, alors que là beaucoup plus. C’est une drôle de manière de dessiner, mais ça a son charme, je ne sais pas trop pourquoi. Je l’ai énormément utilisée dans la scène où ils discutent dans le salon, par exemple, p. 113 (Fig. 2.).

MR : Mais parfois, il semble que vous tracez votre trait à la règle, avant de refaire par-dessus un trait à main levée.

FG : Oui, parce que je ne fais pas tellement confiance au trait à la règle.

MR : Cette attention à la mise en espace se retrouve aussi dans les vues cavalières que vous parsemez dans l’album, comme vous l’aviez fait dans le premier. Ce sont des vues intellectuelles, qui permettent au lecteur de comprendre la situation. Comment les construisez-vous ?

FG : Je créé une maquette mentale dans laquelle je peux circuler, retourner, aller à tel endroit, etc. On travaille aussi avec des outils, comme la version 3D de Google Maps. On a trouvé par hasard quelqu’un qui fait des reconstitutions 3D des Tuileries à différentes époques, des maquettes virtuelles des intérieurs et extérieurs. Il a accepté de nous les partager. C’est formidable de pouvoir travailler avec ce support. Cela dit, ça laisse quand même place à l’imagination, car son modèle est parfois incomplet. Certaines vues sont très détaillées et d’autres un peu moins.

YL : Moi j’ai travaillé ces scènes à la table lumineuse, directement sur des images. J’ai choisi mes cases dans les reconstitutions en 3D des Tuileries, je les ai imprimées dans le format du dessin. J’ai posé l’image sur la table lumineuse et je les ai reproduites au calque, en ne gardant que les traits, pour obtenir un dessin schématique et simplifié.

FG : Ce serait super d’avoir la même chose pour les carrosses, par exemple. J’ai passé du temps à refaire les véhicules, à dessiner les trains d’attelage. J’ai besoin de connaître le fonctionnement, ça me permet de dessiner plus vite ensuite.

MR : Dans ce deuxième album de Révolution, vous développez davantage les personnages que vous aviez créés pour le premier tome. C’est le cas, par exemple, d’Augustin de Kervélégan, député et entrepreneur, qui apparaît de plus en plus capitaliste et libéral. A travers lui, vous montrez que la Révolution débouche sur ce qu’on nomme par convention la révolution industrielle, avec l’apport d’avancées techniques venant d’Angleterre, comme les mule-jenny, ces machines à filer. Kervélégan, qui est fasciné par ces machines, dit que grâce à elles, « le travail se fera tout seul », ce qui est faux. Ce personnage côtoie celui de Louise, qui travaille pour lui comme domestique.

YL : Dans ce deuxième album, les personnages ont davantage le temps de discuter, ils travaillent, ils n’en sont plus à prendre la Bastille. Ils sont pris dans la vie quotidienne. Avec Augustin de Kervélégan, l’idée était de montrer que sous la Révolution, ceux qui au début étaient les progressistes se révèlent être les conservateurs. Augustin n’a pas changé, c’est notre regard sur lui qui évolue.

FG : Dès le premier tome on se doutait un peu qu’Augustin allait avoir ce destin-là. En relisant des choses sur lui, j’ai été surpris de voir qu’il était assez radical, finalement. Parmi les députés, il est vraiment à l’extrême gauche à ce moment-là. Il avait l’air d’avoir du caractère. C’est intéressant de montrer que dans le cadre privé, il n’a pas du tout le même discours, il prépare la suite, il monte ses affaires. Mais politiquement, il tient un rôle de député d’extrême gauche qui n’est pas du tout la norme.

MR : Il entend tirer profit au maximum de sa position, que ce soit financièrement ou en termes de réputation et de renommée ?

YL : Parce qu’il pense que c’est comme ça que tout va s’améliorer. Pour lui, il faut faire de l’argent, il faut investir, c’est ça qui va dynamiser le système. Il faut que les énergies se libèrent. C’est la théorie du ruissellement. Je pense qu’il a une sincère envie de faire avancer les choses par la mécanisation, en donnant du travail aux pauvres.

MR : Et la fracture se creuse avec son frère Abel de Kervélégan, qui devient représentant de commerce pour Augustin.

FG : Il voit autre chose en tout cas, et il y est sensible.

MR : D’une certaine manière, Abel est devenu un vrai transfuge de classe. Et un transfuge tel qu’on a peu l’habitude d’en croiser ou de valoriser. Il ne vient pas d’un milieu populaire pour arriver dans la bourgeoisie ou l’aristocratie, c’est plutôt l’inverse. Quelque part, il incarne vraiment la Révolution, non ?

FG : En même temps il n’est pas très subtil, il arrive avec ses gros sabots d’aristo !

YL : Il entreprend quelque chose qui n’est pas facile : se faire accepter du peuple. Mais il pense aussi pouvoir éviter de porter le fardeau de son origine. C’est un personnage dans lequel nous nous reconnaissons. On ne vient pas de la haute, mais on a quand même conscience de ne pas faire partie du prolétariat, de venir d’un milieu culturellement favorisé.

FG : Abel se dit comme nous que, jusqu’à un certain point, tout va bien se passer, qu’il n’y aura aucun frottement, que le changement peut se faire sans aucun accroc. Or quand ça arrive, ça le blesse et il n’est pas du tout prêt, il le prend même personnellement. Ça c’est important. Dès l’instant où l’on touche à un privilège, il y a comme un réflexe reptilien consistant à se braquer et à se protéger. Mais il faut parfois pas mal de temps pour prendre conscience qu’on va perdre au changement. Il est impossible qu’un personnage comme Abel puisse se dire que la Révolution c’est génial, tout le monde va y gagner et moi je n’aurai rien à y perdre. Il ne réalise pas que pour les autres gagnent certaines choses, il faudra que lui en perde. Mais il est aussi dégoûté de la violence des gens avec qui il est censé évoluer naturellement, les planteurs, les armateurs à Bordeaux, les gens qui fréquentent les bals masqués à Paris.

YL : Il n’a sa place nulle part en fait.

MR : C’est aussi un personnage qui a une certaine souplesse, il s’adapte même s’il peste et grogne. Par convention sociale, les aristocrates ne sont pas censés travailler, mais lui se dit « pourquoi pas ? ». Il ne refuse pas de sortir des cases.

YL : Oui, on l’aime beaucoup. C’est un peu un marqueur. On ne peut pas prétendre être mieux qu’Abel. On met en scène Louise, les filles, mais en réalité nous, on est des gros Abel ! (rires).

MR : Justement à ce sujet : la question de la place des femmes dans la société révolutionnaire, et par rapport aux hommes, traverse tout votre récit. Comment faites-vous l’équilibre entre la justesse historique et, peut-être, la tentation anachronique de transposer notre vision contemporaine sur le féminisme, mais aussi le racisme et le colonialisme, en donnant aux personnages des consciences plus aiguisées sur ces sujets ?

YL : On se disait récemment avec Florent que les révolutionnaires de l’époque sont transposables aujourd’hui, comme Augustin par exemple. Ils n’ont pas tellement évolué. Par contre, le camp progressiste s’est remis en question en permanence, s’est mis à inventer de nouvelles choses. Si on insérait une militante d’aujourd’hui dans notre récit, ce serait complètement anachronique. Il y a une limite, même si je ne sais pas où la situer exactement. Pour le personnage d’Isabelle Gormant du Cabanel [la planteuse chassée de Saint-Domingue pour avoir libéré ses esclaves et leur avoir donné des parts dans son exploitation], on s’est beaucoup posé la question. Ce n’était pas évident. Est-ce que c’est vraisemblable, est-ce qu’on ne va pas trop loin ? On a beaucoup affiné son personnage, ce qu’elle dit, comment elle le dit, son histoire personnelle.

FG : Je trouve qu’on a une latitude assez énorme. On n’est pas obligés de faire des personnages qui sont conscients de tout, mais au détour d’un dialogue ils peuvent dire des choses qui semblent leur échapper, qui est en réalité sont destinées au lecteur.

YL : Cela se passe parfois de dialogues. Il y a une scène où Augustin rentre tard chez lui et salit l’escalier avec ses chaussures pleines de boue. Louise et l’autre domestique doivent se lever pour nettoyer, et en plus il leur crie dessus parce qu’il est de mauvaise humeur. Là on parle de domination masculine, sans que Louise en ait forcément conscience.

MR : Augustin pose d’ailleurs beaucoup de questions à Louise et s’intéresse à sa situation et à ses opinions, mais en réalité il ne l’écoute jamais vraiment.

FG : Il incarne assez bien le gars qui ne se remet jamais en question. D’ailleurs, à ce moment du récit, il se demande si tous les hommes sont égaux… C’est une espèce de jeu du texte et des images, qui nous permet de glisser des idées d’une manière un peu détournée. On n’est pas contraints de créer des personnages campés comme des intellectuels du XXIe siècle. Ceci dit, d’un autre côté j’imagine ce truc, un peu phénoménologique, de l’ouvrière en linge du XVIIIe siècle qui doit avoir des choses à dire sur sa condition – que j’ignore complètement. C’est difficile d’imaginer ça, même en se documentant. Il est sûr que des filles comme Louise doivent avoir une conscience assez aiguë de certaines choses qui nous échappent. C’est plaisant parce qu’on peut faire des personnages qui sont plus malins que nous. Louise est assez vive d’esprit. On travaille les personnages pour les rendre fins, dans les dialogues surtout.

MR : Comment avez-vous inventé et travaillé le personnage d’Isabelle ? Pourquoi arrive-t-elle dans le récit à ce moment-là ?

YL : On a voulu aborder ce sujet après avoir pris conscience de l’importance de la question coloniale, de l’esclavage et de la manne qu’il représente. La consommation de café par les gens du faubourg, entre autres, demande des réseaux d’approvisionnement qui recouvrent toute la planète, et demande un contrôle de toute la chaîne de production, y compris des populations. On a pris conscience qu’il fallait absolument parler de ça. Au début, on voulait que Virgile revienne de Saint-Domingue avec une copine rencontrée sur le bateau. Mais en fait c’était trop à traiter. C’est toujours pareil, on aurait beaucoup aimé faire deux cents pages sur Saint-Domingue pour essayer de comprendre ce qu’il s’y passe, mais c’est impossible… Isabelle est un peu le réceptacle des enjeux coloniaux dans notre récit. On l’a construite à partir d’un personnage issu du monde anglo-saxon, qui doit être la belle-sœur ou la demi-sœur d’Olaudah Equiano, un esclave qui a rédigé un témoignage de sa vie à la fin du XVIIIe siècle[2]. Il a appris à écrire et s’est sorti de sa condition d’esclave.

FG : On a choisi un personnage très positif. On aurait pu montrer une libre de couleur qui a des esclaves et se bat uniquement pour les droits des libres de couleurs. Mais ça aurait peut-être été un peu trop désespérant… C’est le genre de personnage qu’on manipule avec beaucoup de délicatesse.

MR : Vous avez aussi mis en scène l’idée d’une solidarité féminine entre Louise et ses amies, et avec Isabelle. Elles se rencontrent, discutent et se révèlent mutuellement. Et c’est Isabelle qui écrit les lettres qui ponctuent chaque chapitre et aident le lecteur à comprendre les évènements.

FG : Oui, Isabelle offre un regard différent. Elle a des problèmes qui ne sont pas les mêmes. Et Louise en se rapprochant d’elle s’éloigne de ses copines, elle a peut-être le sentiment d’être élue par cette dame qu’elle admire. Alors qu’Isabelle la met en garde en lui disant de ne pas s’éloigner d’elles. Et son emploi de domestique dans une famille aisée la déconnecte aussi. C’est à la fois une émancipation et une manière de se couper des soutiens qu’elle avait dans le premier tome.

MR : Arrêtons-nous un moment sur la page 255 (Fig. 3.), la scène finale où la famille royale arrêtée à Varennes revient à Paris dans un cortège auquel assiste le peuple. Le point de vue est celui du Dauphin qui semble soudain s’apercevoir que le peuple n’est pas cette masse indifférenciée mais qu’il est constitué d’individus véritables.

FG : Notre idée de départ pour cet évènement était de faire une grande double page comme les autres. Mais je pense que c’est plus efficace comme ça. Sinon ça aurait fait une énième vue cavalière.

YL : Je trouve que c’est bien de montrer le Dauphin parce que, dans ce carrosse, c’est la personne avec qui on peut avoir de l’empathie. C’est un gamin.

FG : Après je me méfie du côté martyrologe… Personnellement ça m’a amusé de surjouer encore plus l’espèce de physique de poupée qu’il a dans les images de lui, celle de l’époque et celles du XIXe siècle. Je ne l’ai pas dessiné dans le même style que les autres personnages.

MR : Vous y avez fait un clin d’œil à une photo personnelle, aussi.

YL : Oui, on repère sa mère en costume d’époque, dans le spectacle monté pour le Bicentenaire de la Révolution à Lorient en 1989 ! Il y a beaucoup de nos copains dans cette séquence, ce sont des clins d’œil. C’est dur de faire ça, de vouloir dessiner des têtes identifiables, qui ne se noient pas dans la masse, ça prend un temps fou. Mais le résultat paie.

MR : Comment avez-vous travaillé la question du langage ? Il apparaît plus travaillé encore que dans le premier tome : le langage fleuri des aristocrates, le langage des ouvriers et ouvrières, des boutiquiers et boutiquières, celui des députés lorsqu’ils discutent entre eux ou à l’Assemblée… Il y a des disparités fortes. Et plus d’insultes aussi, de langage parlé, d’interjections.

FG : On n’avait pas mesuré notre utilisation d’un langage très contemporain, par exemple quand les filles se parlent entre elles. Un journaliste nous l’a fait remarquer.

YL : Tout à l’heure vous parliez des lecteurs exigeants auxquels on pense quand on dessine, moi je ne vois pas ces scènes-là différemment. C’est vraiment vivant, libérateur, ça peut faire rire. Ça permet de sortir d’un cadre trop cérébral.

MR : Le langage du personnage de Louise, par exemple, est particulièrement intéressant. On voit qu’elle tente d’apprendre une certaine langue, les mots du politique. Elle cherche une meilleure façon d’exprimer ses idées.

FG : Mais parfois, elle répète des choses qu’elle n’a pas du tout comprises. Elle se ridiculise – mais c’est toute la difficulté de l’apprentissage des codes.

MR : Enfin, un autre thème du récit est le rôle de la presse, la circulation de l’information, la fabrique de l’évènement. Vous avez inventé Cadet Lampin, un journal satirique très lu (Fig. 4.). Comment avez-vous créé ce journal ? La place de la presse et de l’information, qui devait être très importante dans ce volume au début de votre projet, est finalement un peu minorée, même si elle reste un fil rouge du récit.

YL : C’est souvent le cas. L’idée recouvre d’abord l’ensemble, et au final elle se mélange au reste, elle trouve sa petite place. Au départ de notre projet, tout le monde devait parler de Cadet Lampin, c’était vraiment le gros sujet.

FG : Et on avait prévu tout un truc sur l’identité de l’auteur, qui devait être inconnue. Finalement, beaucoup de scènes restent de ce projet initial. Mais c’est presque comme si on avait construit un édifice et qu’à la fin, même en enlevant un élément, l’ensemble tient.

YL : Une des particularités de Cadet Lampin n’est pas forcément qu’il donne de fausses infos, c’est qu’il n’est pas ce qu’il prétend être. C’était ça l’idée : montrer comment on peut faire semblant d’être de gauche pour, en réalité, faire passer des idées d’extrême-droite, en ayant un agenda inverse de celui annoncé.

FG : Apparemment, c’était quelque chose de réel : l’historienne Annie Duprat en a parlé. Certaines personnes ont eu cette stratégie d’utiliser tous les codes de la presse révolutionnaire pour faire passer leurs idées contre-révolutionnaires en sous-marin[3]. C’est d’ailleurs quelque chose qui existe encore aujourd’hui !

—

[1] Cette thèse a été publiée en 2022 : Vincent Denis, Policiers de Paris. Les commissaires de Paris en Révolution (1789-1799), Paris, Champ Vallon, coll. Epoques, 2022.

[2] The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, 1789. Traduit en française en 1790.

[3] Dans son intervention « Du bon usage des images dans un cours d’histoire » donnée dans le cadre de l’université d’été « Faire et apprendre l’histoire de la Révolution française » organisée par Pierre Serna du 4 au 7 juillet 2022 à l’université de la Sorbonne. Florent Grouazel y intervenait également.