Cartes postales. D'Hyrule et d'ailleurs

Sur un pan de l'espace graphique rectangulaire, une image. Sur l'autre, au verso – à moins qu'il ne s'agisse du recto, question de point de vue –, un texte, une adresse et quelques marques d'expédition. Entre-Temps continue d'archiver et de matérialiser les cartes postales que Mathieu Potte-Bonneville adresse à l'émission "Allons-y voir". De l'inventaire de la seconde liasse, celle des cartes du mois d'octobre, on ressort tout secoué·e·s : capturé·e·s par les souvenirs que la technologie impose, puis projeté·e·s dans les îles célestes d'Hyrule, pour finir, figé·e·s, dans le décor de l'orient d'Hollywood.

Mémoires d’avenir

Cher Patrick,

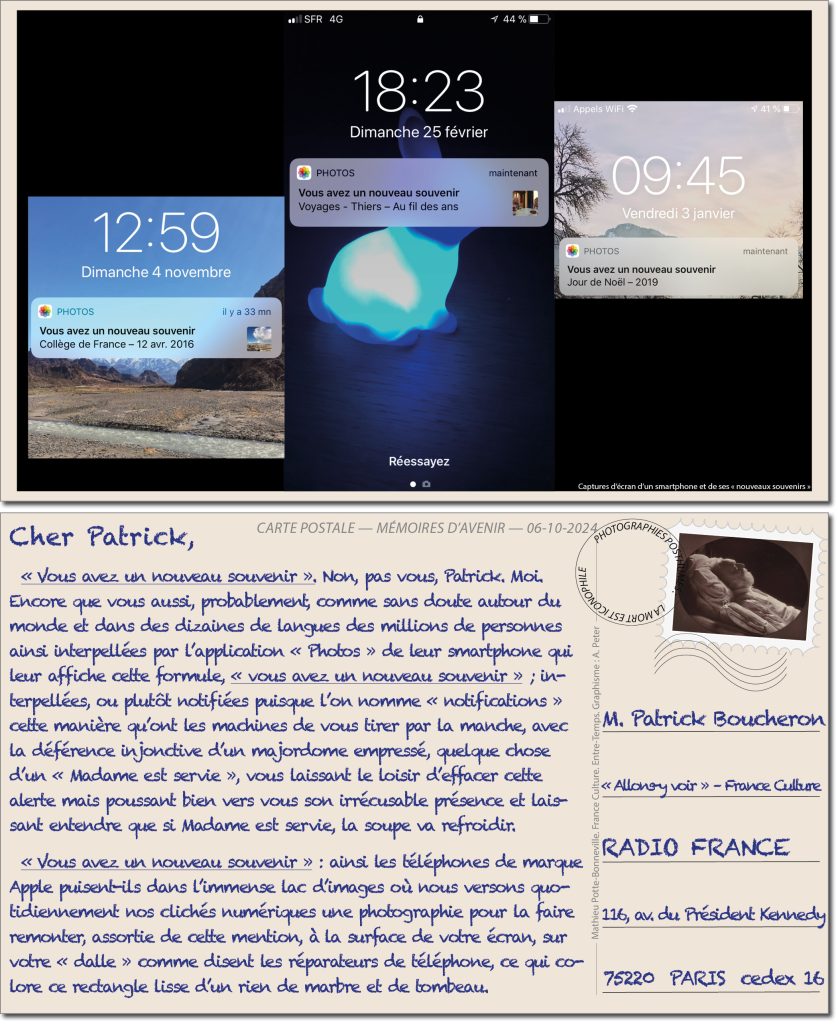

« Vous avez un nouveau souvenir ». Non, pas vous, Patrick. Moi. Encore que vous aussi, probablement, comme sans doute autour du monde et dans des dizaines de langues des millions de personnes ainsi interpellées par l’application « Photos » de leur smartphone qui leur affiche cette formule, « vous avez un nouveau souvenir » ; interpellées, ou plutôt notifiées puisque l’on nomme « notifications » cette manière qu’ont les machines de vous tirer par la manche, avec la déférence injonctive d’un majordome empressé, quelque chose d’un « madame est servie », vous laissant le loisir d’effacer cette alerte mais poussant bien vers vous son irrécusable présence et laissant entendre que si madame est servie, la soupe va refroidir. « Vous avez un nouveau souvenir » : ainsi les téléphones de marque Apple puisent-ils dans l’immense lac d’images où nous versons quotidiennement nos clichés numériques une photographie pour la faire remonter, assortie de cette mention, à la surface de votre écran, sur votre « dalle » comme disent les réparateurs de téléphone, ce qui colore ce rectangle lisse d’un rien de marbre et de tombeau.

« Vous avez un nouveau souvenir ». Passons sur le vertige de cet oxymore, et sur la totale opacité de l’algorithme qui décide de vous infliger telle ou telle anamnèse ; saluons le talent des GAFAM pour mimer la violence de ces réminiscences involontaires qui peuvent, à chaque instant, nous soustraire au présent (imaginez la madeleine disant au narrateur de la Recherche du temps perdu : « vous avez un nouveau souvenir »). Ce qui me frappe surtout, c’est que sur ces images reparues figurent beaucoup de disparus – des personnes perdues de vue ou que l’on ne veut plus voir, certains proches parfois qui ne sont plus de ce monde, et dont un onglet minuscule fait surgir le visage.

Au fil des années, l’habitude m’est venue de prendre à la volée des captures d’écran de ces apparitions : la notification et la vignette qui y figure s’y superposent à l’image qui me sert ce jour-là de fond d’écran, et comme je change mes fonds d’écran régulièrement cela forme une collection d’étranges et passagères compositions où deux vues du passé glissent l’une sous l’autre : les contreforts des Andes sous un repas de Noël, une brume hivernale sous un soleil d’été, un lapin fluorescent sous le portrait de mon père.

Cher Patrick, dans un livre fascinant paru cet automne et intitulé La Voix des fantômes, l’anthropologue Grégory Delaplace décrit comment l’humanité s’est efforcée d’inventer mille stratagèmes funéraires pour éviter que les morts lui reviennent, pour conjurer leur retour intempestif, pour cesser de s’en trouver hantée. « Au commencement, écrit-il, au commencement était le spectre ». Que leur mémoire fantôme conspire avec les machines pour nous adresser des images ne saurait donc nous étonner.

Mathieu

Là-haut

Cher Patrick,

Comme je sais que vous n’avez pas le temps de jouer à des jeux vidéo, je voudrais vous faire part d’un événement survenu l’an dernier, et qui marque une date dans l’histoire des émotions cartographiques.

Pour le mesurer, il faut remonter à 2007 : cette année-là, le premier épisode de ce qui deviendra la franchise Assassin’s Creed invente une nouvelle manière d’intégrer à la progression du récit la visualisation de la carte où se révèlent les missions à conduire et les trésors à récupérer. Le héros, Altaïr, qui parcourt Damas, Jérusalem ou Saint-Jean d’Acre au XIIe siècle, doit dans chacune de ces villes repérer le plus haut monument et escalader tours, clochers, minarets jusqu’à découvrir, en équilibre sur leur extrême pointe, le paysage qu’il surplombe – le pan de carte correspondant se trouve alors automatiquement complété et il n’y a plus qu’à effectuer un gracieux plongeon pour, de retour dans la rue, reprendre le fil de l’intrigue.

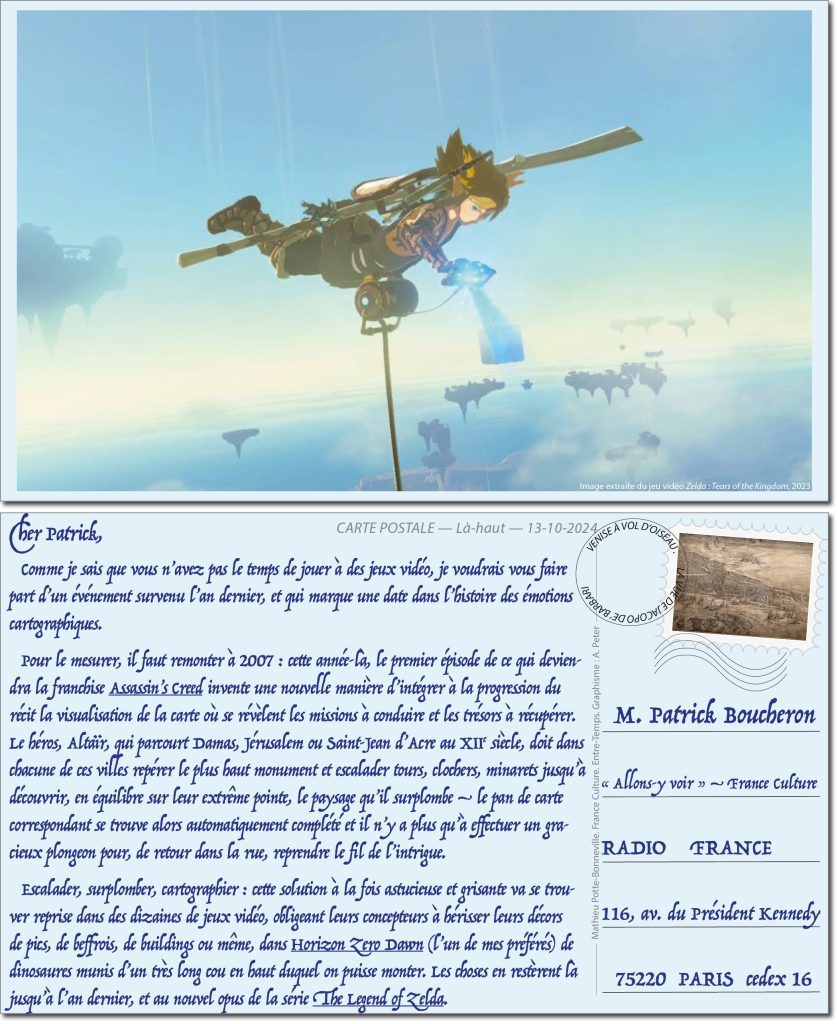

Escalader, surplomber, cartographier : cette solution à la fois astucieuse et grisante va se trouver reprise dans des dizaines de jeux vidéo, obligeant leurs concepteurs à hérisser leurs décors de pics, de beffrois, de buildings ou même, dans Horizon Zero Dawn (l’un de mes préférés) de dinosaures munis d’un très long cou en haut duquel on puisse monter. Les choses en restèrent là jusqu’à l’an dernier, et au nouvel opus de la série The Legend of Zelda. Dans cet épisode intitulé Tears of the Kingdom, les larmes du royaume, le personnage que vous incarnez, Link (oui, Patrick : le héros de la série Zelda ne s’appelle pas Zelda, il s’appelle Link, évitez d’embarrasser vos proches à ce sujet), Link, donc, ne grimpe plus le long des immenses tours; il se glisse à leur pied, et déclenche sous ses pas un mécanisme qui le souffle à la verticale, comme si l’édifice était une sarbacane braquée vers le ciel et vous propulsant si haut, si haut que dans le vol plané qui s’ensuit, vous ne découvrez pas seulement sous vos yeux le continent qui s’étale, mais autour de vous de bouleversants fragments d’îles célestes, vestiges d’une civilisation archaïque où il vous est loisible de vous poser pour y errer parmi les ruines antiques et les fleurs battues par le vent.

Cher Patrick, dans un texte splendide consacré à la photographie aérienne (« Le point de vue décollé », dans Kaléidoscope I – Images et idées, Léo Scheer, 2019), le philosophe Tristan Garcia soutient que les paysages dépeints du dessus convoquent toujours trois affects : la mélancolie du naufragé, la paranoïa du stratège et les rêveries du voyageur. Le dernier Zelda ne s’est pas contenté d’inventer pour ces trois passions un tout nouveau tressage : ce jeu a révélé qu’au fond de notre amour des cartes gît un désir plus vieux que le monde de ne jamais toucher le sol.

Je vous laisse, Patrick : je dois reprendre ma partie.

Mathieu

Dans les détails

Cher Patrick,

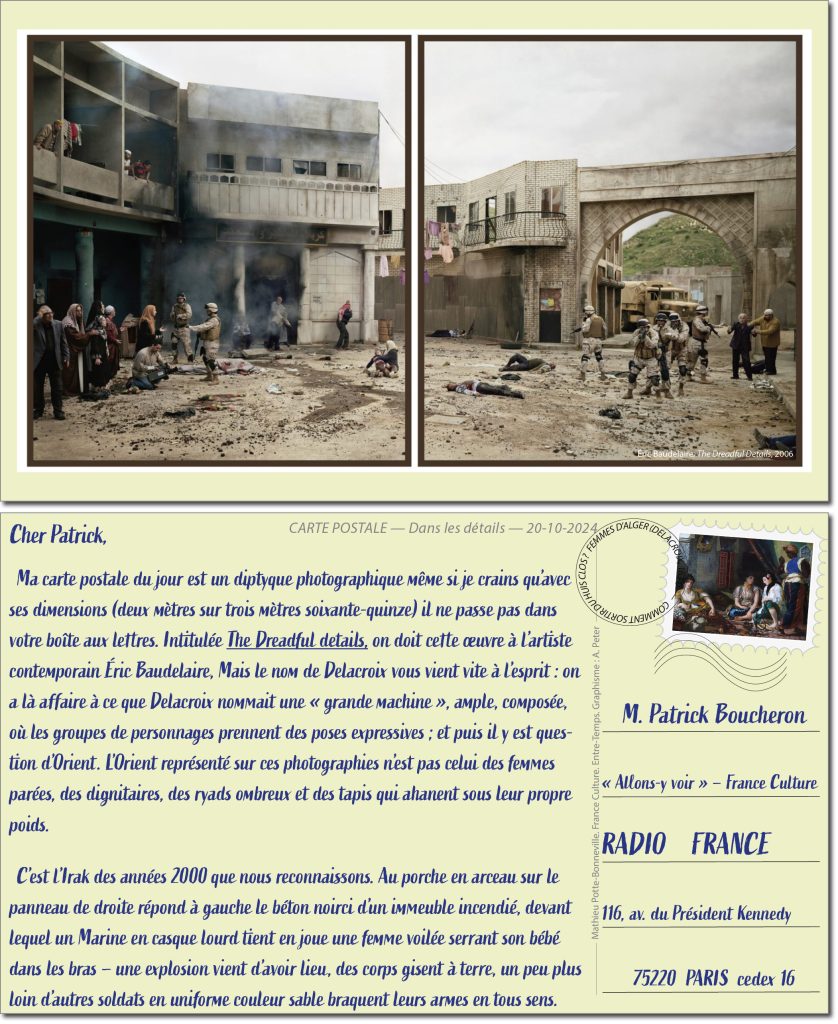

Ma carte postale du jour est un diptyque photographique même si je crains qu’avec ses dimensions (deux mètres sur trois mètres soixante-quinze) il ne passe pas dans votre boîte aux lettres. Intitulée The Dreadful details, on doit cette œuvre à l’artiste contemporain Éric Baudelaire, mais le nom de Delacroix vous vient vite à l’esprit : on a là affaire à ce que Delacroix nommait une « grande machine », ample, composée, où les groupes de personnages prennent des poses expressives ; et puis il y est question d’Orient. L’Orient représenté sur ces photographies n’est pas celui des femmes parées, des dignitaires, des ryads ombreux et des tapis qui ahanent sous leur propre poids. C’est l’Irak des années 2000 que nous reconnaissons. Au porche en arceau sur le panneau de droite répond à gauche le béton noirci d’un immeuble incendié, devant lequel un Marine en casque lourd tient en joue une femme voilée serrant son bébé dans les bras – une explosion vient d’avoir lieu, des corps gisent à terre, un peu plus loin d’autres soldats en uniforme couleur sable braquent leurs armes en tous sens.

La force corrosive de cette œuvre a trait au fait que ces deux immenses clichés n’ont pas été réalisés sur place, en Irak : c’est à Hollywood qu’Éric Baudelaire s’est rendu, sur un plateau dont le décor de ville bombardée servait alors au tournage de nombreuses fictions télévisuelles : un Orient générique en somme, peuplé de modèles recrutés via l’agence artistique Middle-East in Hollywood, pourvoyeuse de figurants arabes pour ces mêmes séries. Pourtant, « on s’y croirait » – et l’œuvre vient ainsi, d’un même trait, interroger les conventions du documentaire de guerre et la tradition de la peinture d’atelier.

C’est autre chose, pourtant, qui m’arrête aujourd’hui. Comme le souligne le philosophe Pierre Zaoui (« La Fresque aux icônes – à propos de Dreadful Details d’Éric Baudelaire », Vacarme, n°37, 2006), ce qui frappe, dans cette œuvre intitulée « détails terribles » c’est qu’à y regarder de près, les détails en question ont été délibérément gommés par l’artiste : pas de sang, pas de mutilations, et des poses qui s’arrêtent chaque fois au bord de l’atrocité, un peu comme dans ces photographies d’Édouard Levé où les modèles prennent des postures pornographiques mais en restant tout habillés ; de sorte que c’est l’œil, l’habitude, la persistance rétinienne qui complètent le geste et retrouvent l’obscénité. Dans ce tableau à l’orientale, s’introduit un trouble entre ce que l’on voit, ce que l’on ne voit pas et ce que l’on croit voir. Pour le dire autrement, Éric Baudelaire joue ici sur cette figure de rhétorique qu’on appelle la métonymie, vous savez, la partie pour le tout : une femme en pleurs, un bébé et nous voyons le reste – autant dire que nous cessons de regarder.

La partie pour le tout : j’ai beaucoup repensé à cette œuvre en entendant la radio expliquer, aux premiers jours de l’intervention israélienne au Liban, qu’il s’agissait de bombarder « des fiefs du Hezbollah », comme si cette partie excusait tout et même si, de ce petit mot de « fief », tentaient déjà de fuir des centaines de milliers de personnes déplacées. C’est le problème avec l’orientalisme, Patrick : le réel s’y cache dans les détails.

Mathieu

Ces cartes postales ont été diffusées en octobre 2024 dans « Allons y voir », émission produite par Patrick Boucheron sur France Culture. Vous pouvez (ré)écouter les épisodes dans lesquels elles apparaissent sur le site de Radio France, sur les plateformes de podcast, ou en cliquant sur les liens ci-dessous :

• Photographies posthumes : la mort est iconophile (6 octobre 2024)

• Venise à vol d’oiseau : la vue de Jacopo de’ Barbari (13 octobre 2024)

• Femmes d’Alger dans leur appartement de Delacroix (1834), ou comment sortir du huis clos orientaliste ? (20 octobre 2024)