Cartes postales. De Munich et d'ailleurs

Sur un pan de l'espace graphique rectangulaire, une image. Sur l'autre, au verso – à moins qu'il ne s'agisse du recto, question de point de vue –, un texte, une adresse et quelques marques d'expédition. C'est la carte postale. Presque comme celles que le philosophe Mathieu Potte-Bonneville adresse oralement à l'émission "Allons-y voir" de Patrick Boucheron (France Culture) depuis la rentrée 2024, dans un jeu d'évocation du thème de la semaine, tout en décalages et volte-face. Ces cartes postales ont été confiées à Entre-Temps pour archivage, un archivage qui les matérialise. Alors on s'y met, avec la liasse de septembre : depuis Munich avec Fassbinder ; auprès de poulets surréalistes de Colmar ; et dans la tension entre mots et images, à Los Angeles.

Hitler, tu sais ?

Cher Patrick,

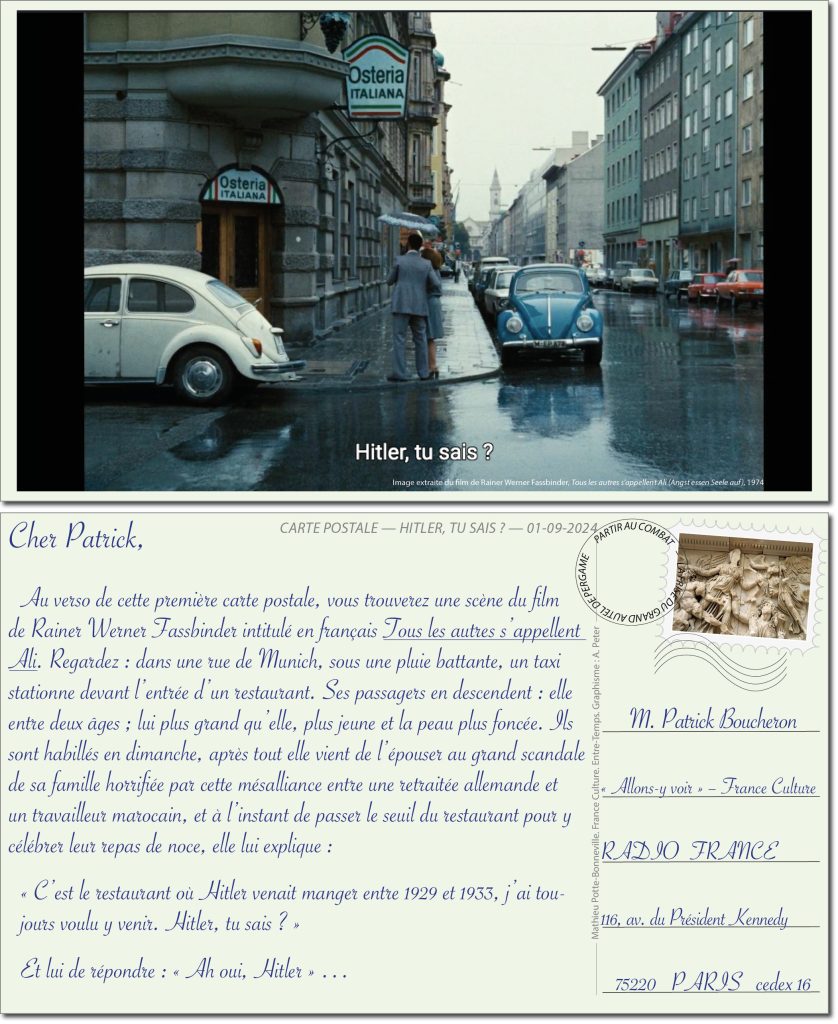

Au verso de cette première carte postale, vous trouverez une scène du film de Rainer Werner Fassbinder intitulé en français Tous les autres s’appellent Ali. Regardez : dans une rue de Munich, sous une pluie battante, un taxi stationne devant l’entrée d’un restaurant. Ses passagers en descendent : elle entre deux âges, lui plus grand qu’elle, plus jeune et la peau plus foncée. Ils sont habillés en dimanche, après tout elle vient de l’épouser au grand scandale de sa famille horrifiée par cette mésalliance entre une retraitée allemande et un travailleur marocain, et à l’instant de passer le seuil du restaurant pour y célébrer leur repas de noce, elle lui explique :

« C’est le restaurant où Hitler venait manger entre 1929 et 1933, j’ai toujours voulu y venir. Hitler, tu sais ? »

Et lui : « Ah oui, Hitler ».

Le trouble avec certaines images attrapées au vol, c’est qu’on ne saurait dire si elles captent le début ou la fin d’un mouvement, l’instant de l’ascension ou celui de la chute, ce qui s’apprête à arriver ou ce qui, déjà, bascule du côté du souvenir. Or dans cette scène c’est ce vertige-là qui nous saisit comme spectateurs : la remarque d’Emmi, cette retraitée qui vient d’épouser un Arabe, dit à la fois la résurgence et la dissipation de ce que nomme le nom de Hitler. D’un côté l’affleurement d’un passé récent qui alimente bien sûr le racisme auquel Emmi et Ali ne cesseront d’être en butte tout au long du film – c’est un passé actif, invisible à l’œil nu, que cette phrase vient rappeler comme en transparence, effet de palimpseste que souligne encore, pour le public français, l’inscription des sous-titres sur la grisaille de l’image. Et puis, dans un même souffle, il y a cette désinvolture désarmante consistant à réduire ce restaurant à un lieu vaguement remarquable, un site « chargé d’histoire » comme disent les guides touristiques, comme si la bouche de l’enfer s’ornait du macaron des plus beaux villages fleuris ; cette désinvolture qui est en un sens le travail de l’histoire elle-même lorsque le temps y amenuise les pires épouvantes, comme lorsque nous disons d’un enfant dissipé que c’est une « petite peste ».

« Hitler, tu sais ? » Tout à son amour pour Ali, Emmi prend la haine du côté de la nostalgie, comme on caresserait distraitement une cicatrice.

Cher Patrick, en allemand, ce film s’appelle La Peur dévore l’âme (Angst essen Seele auf) ; dans l’image que je vous envoie, les personnages de Fassbinder n’ont aucune intention de se laisser dévorer.

Mathieu

Poulets rôtis

Cher Patrick,

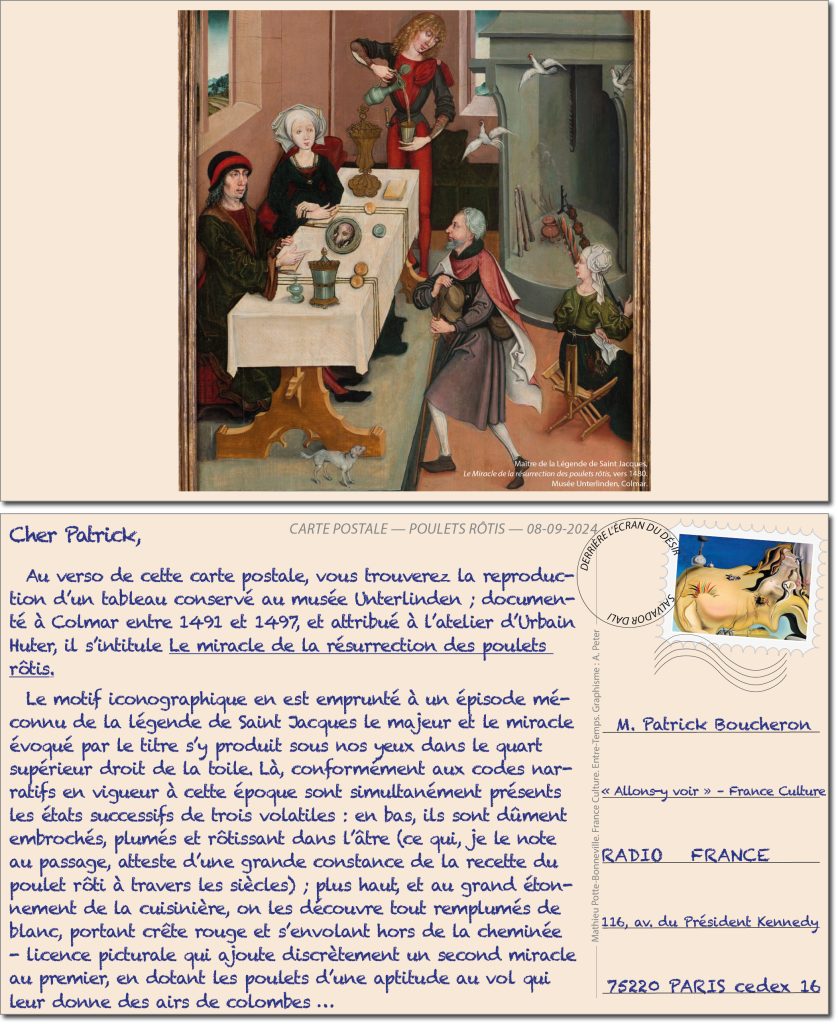

Au verso de cette carte postale, vous trouverez la reproduction d’un tableau conservé au musée Unterlinden ; documenté à Colmar entre 1491 et 1497, et attribué à l’atelier d’Urbain Huter, il s’intitule Le miracle de la résurrection des poulets rôtis. Le motif iconographique en est emprunté à un épisode méconnu de la légende de Saint Jacques le majeur et le miracle évoqué par le titre s’y produit sous nos yeux dans le quart supérieur droit de la toile, où conformément aux codes narratifs en vigueur à cette époque sont simultanément présents les états successifs de trois volatiles : en bas, ils sont dûment embrochés, plumés et rôtissant dans l’âtre (ce qui, je le note au passage, atteste d’une grande constance de la recette du poulet rôti à travers les siècles) ; plus haut, et au grand étonnement de la cuisinière, on les découvre tout remplumés de blanc, portant crête rouge et s’envolant hors de la cheminée – licence picturale qui ajoute discrètement un second miracle au premier, en dotant les poulets d’une aptitude au vol qui leur donne des airs de colombes.

Dans ses méditations sur le bon usage de l’anachronisme, Daniel Arrasse y a beaucoup insisté : l’histoire de l’art se laisse parcourir dans les deux sens, suscitant ces effets d’élucidation à rebours qu’Henri Bergson (dont on eût dit le chapeau melon sorti d’une toile de Magritte) nommait « le mouvement rétrograde du vrai ». À ce titre, il est difficile, depuis 1924 et la parution du Manifeste, de ne pas voir l’onde de choc du surréalisme courir à rebrousse-temps, par exemple, jusqu’à cette scène du XVe siècle dont elle vient enrôler les paradoxes, l’onirisme, l’humour noir, et jusqu’à cet étrange mouvement immobile de poulets simultanément rôtis et envolés ; pour reprendre la formule d’André Breton, c’est une explosante fixe volaillère.

Mais je me demande aussi à rebours si ce miracle des poulets rôtis ne nous apprend pas quelque chose à propos du surréalisme lui-même : se pourrait-il que, malgré ses vigoureuses protestations anticléricales, le surréalisme ait été le seul véritable art catholique du XXe siècle, non seulement parce que Breton y fut si souvent comparé à un Pape, mais par sa manière de déployer un extraordinaire répertoire de figures et d’artefacts, pas si éloigné de cette prolifération d’images et d’objets par où le catholicisme n’a cessé d’excéder la sévérité théologique pour frayer avec l’animisme, ce buissonnement de l’extraordinaire, cette théorie de saints, de reliques et d’encensoirs, de blessures et de guérisons, de visages s’imprimant d’eux-mêmes sur des suaires comme les rêves se déposent dans l’écriture automatique ?

Cher Patrick, l’avantage de ces cartes postales, c’est évidemment qu’elles me permettent d’avancer les hypothèses les plus indéfendables sans avoir à assumer en studio aucune de leurs conséquences : donc je vous laisse, j’ai un poulet sur le feu.

Mathieu

Texte au verso

Cher Patrick,

L’image que je vous adresse cette semaine saurait difficilement être qualifiée de carte postale (sauf en un sens bien spécial, j’y viendrai tout à l’heure). Tournée le 3 mars 1991 à Los Angeles, depuis un balcon situé en face du parking où se déroule la scène, elle montre en un long plan séquence le tir de Taser et les 56 coups de bâton administrés par trois policiers à un homme noir de 25 ans, Rodney King.

La diffusion de ces images par CNN déclencha le procès des policiers. Procès où (c’était une première) la vidéo fut diffusée en ouverture des débats, mais dont le verdict – l’acquittement – conduisit à des révoltes urbaines parmi les plus violentes de l’histoire des Etats-Unis.

Dans le long entretien qu’il accorde en 1993 à Bernard Stiegler, Jacques Derrida médite un fait troublant à propos du Rodney King verdict : ce n’est pas seulement que, là où le procureur pensait naïvement que la vidéo parlerait d’elle-même, la défense des policiers parvint à l’enchâsser dans un récit qui finissait par en faire disparaître la violence, par y lire une banale interpellation ; c’est aussi que, d’emblée, pour que le document soit recevable, il fallut que le jeune auteur de la vidéo, George Hollyday, vint à la barre: « l’enregistrement, écrit Derrida, n’a pas été substitué au témoignage – on a demandé au jeune homme qui a filmé de venir lui-même attester en jurant que c’était bien lui qui tenait la caméra, qu’il a assisté à la scène, qu’il a vu ce qu’il a filmé, etc » (J. Derrida, B. Stiegler, Échographies de la télévision, Galilée, 1996). Si flagrante et impersonnelle qu’elle soit, il fallait que l’image enregistrée, pour entrer dans ce jeu de vérité qu’est un procès, s’indexe à la fragilité d’une voix, au tremblement d’une identité, au vertige d’une parole donnée, à la fiabilité toujours précaire d’une signature.

C’est à cette remarque de Derrida que j’ai pensé en découvrant, cet été, l’extraordinaire collection de photos de l’occupation auxquelles le journaliste Philippe Broussard a consacré une enquête exemplaire, sur les traces de l’inconnu qui avait bravé les interdictions pour prendre ces clichés au vol : au recto, s’y montrent des images de Paris occupé comme on ne l’avait jamais vu ; mais au verso, s’y laisse lire une écriture, un style, un accent presque, de sorte que l’enquête publiée dans Le Monde ne cesse de se demander tantôt « qu’est-ce qu’on voit ? » et tantôt « qui est là ? ». Pour qu’elles vaillent témoignage, il faut une parole aux images, et pourtant écrire n’est pas voir.

D’ailleurs regardez, c’est au dos que leur auteur a annoté ces photographies de l’occupation : impossible donc de séparer le texte de la photo, mais impossible de les voir ensemble : pour lire, il faut les retourner, donc cesser un instant d’avoir l’image sous les yeux.

Comme une carte postale, Patrick. Comme une carte postale.

Mathieu

Ces cartes postales ont été diffusées en septembre 2024 dans « Allons y voir », émission produite par Patrick Boucheron sur France Culture. Vous pouvez (ré)écouter les épisodes dans lesquels elles apparaissent sur le site de Radio France, sur les plateformes de podcast, ou en cliquant sur les liens ci-dessous :

• Partir au combat. La frise du Grand autel de Pergame (1er septembre 2024)

• Derrière l’écran du désir, le « Visage du grand masturbateur » de Salvador Dali (8 septembre 2024)

• Qui est là ? Photographies de Paris sous l’Occupation (15 septembre 2024)