Cartes postales. Du Minnesota et d'ailleurs

Sur un pan de l'espace graphique rectangulaire, une image. Sur l'autre, au verso – à moins qu'il ne s'agisse du recto, question de point de vue –, un texte, une adresse et quelques marques d'expédition. L’archivage et la matérialisation des cartes postales que Mathieu Potte-Bonneville lit dans l'émission "Allons-y voir" continue. La liasse de février nous entraîne dans les couloirs du temps aux États-Unis ; dans l’inconfort du regard aux bains de Babylone ; et pour finir au ras du sol, mais à vol d’oiseau.

Extra Days

Cher Patrick,

Dans le beau film que James Mangold consacre aux années de jeunesse de Bob Dylan, figure un dialogue saisissant : quand sa fiancée lui annonce devoir s’absenter douze semaines pour ses études, Dylan rétorque : « Dieu a créé le monde en six jours ; douze semaines c’est beaucoup plus long ! Qu’est-ce que je vais faire de tous ces jours en plus (extra days) ? » J’ignore si cette phrase est attestée ; poétique, arrogante et revêche, elle ressemble à Dylan. Et pour dire à la fois son ambition et son vertige d’être livré à lui-même, l’image théologique est bien balancée : d’abord le temps compté de la Genèse, à chaque journée sa tâche, nuit et jour, oiseaux, poissons, comme une sorte de to-do list, et cette liste une fois close arrive le temps qui suit, ces extra days que le péché inaugure et où la liberté humaine est commise à se déployer.

Dans le film, cette scène prend place en 1962. Dans la réalité, le 10 janvier 2025, le milliardaire Peter Thiel a fait paraître dans le Financial Times une longue tribune intitulée « Un temps de vérité et de réconciliation » et sous-titrée « Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche inaugure l’apokalypsis des secrets de l’ancien régime » (on en trouve une traduction commentée ici). Rappelant qu’apokalypsis signifie d’abord et avant tout « révélation », Thiel énumère longuement les vérités cachées sur lesquelles, à ses yeux, l’arrivée de Trump fera enfin la lumière : l’assassinat de Kennedy, l’origine du Covid-19, la mort de Jeffrey Epstein, toutes ces questions sombres qui, je cite, « surgissent dans les dernières semaines crépusculaires de notre interrègne ».

À bien lire le texte, on comprend que le mot d’interrègne ne désigne pas simplement l’intervalle entre l’élection et l’investiture du président élu ; dans l’esprit de Thiel, cette courte période achève l’interminable attente où le monde était pris avant le triomphe d’Internet, dont Trump accomplira la révélation. L’interrègne, c’est le temps qui précède, le temps d’avant les derniers temps, autant dire l’histoire humaine telle que nous la connaissons, alors que l’avenir, écrit Thiel, « exige des idées nouvelles et étranges ».

The times, they are a-changing, nasillait Bob Dylan – et de fait, nous voilà non plus après le début, mais juste avant la fin. Fini, le temps qui suit, vient le temps qui précède : il ne s’agit plus comme en 1962 d’inventer ce que l’on fera après que des chansons auront créé le monde ; il s’agit de se réjouir qu’enfin cette indécision se referme et que revienne, symétrique de la Création, une autre to-do list, une apocalypse programmée, une fin des temps réglée comme papier musique via ce qu’on a nommé pendant la campagne électorale « l’agenda 2025 », programme dont Trump niait avoir connaissance et qu’il s’applique désormais à dérouler point par point. À propos de l’Apocalypse de Jean, Gilles Deleuze écrit :

« Ce qu’il y a de nouveau, c’est que l’attente y devient l’objet d’une programmation maniaque sans précédent. L’Apocalypse est sans doute le premier grand livre-programme, à grand spectacle. La petite et la grande mort, les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, la première résurrection, le millenium, la seconde résurrection, le jugement dernier, voilà de quoi combler l’attente et l’occuper. Une espèce de Folies-Bergères, avec cité céleste et lac infernal de soufre » (G. Deleuze, « Nietzsche et Saint-Paul, Lawrence et Jean de Patmos », dans Critique et clinique, ed.de Minuit, 1993).

On s’en souvient : avant l’élection Donald Trump annonça que sur ses quatre ans de mandat il ne serait pas dictateur, « sauf la première journée ». Sur quatre années, cela laisse 1 460 extra days. Nous allons trouver le temps long.

Mathieu

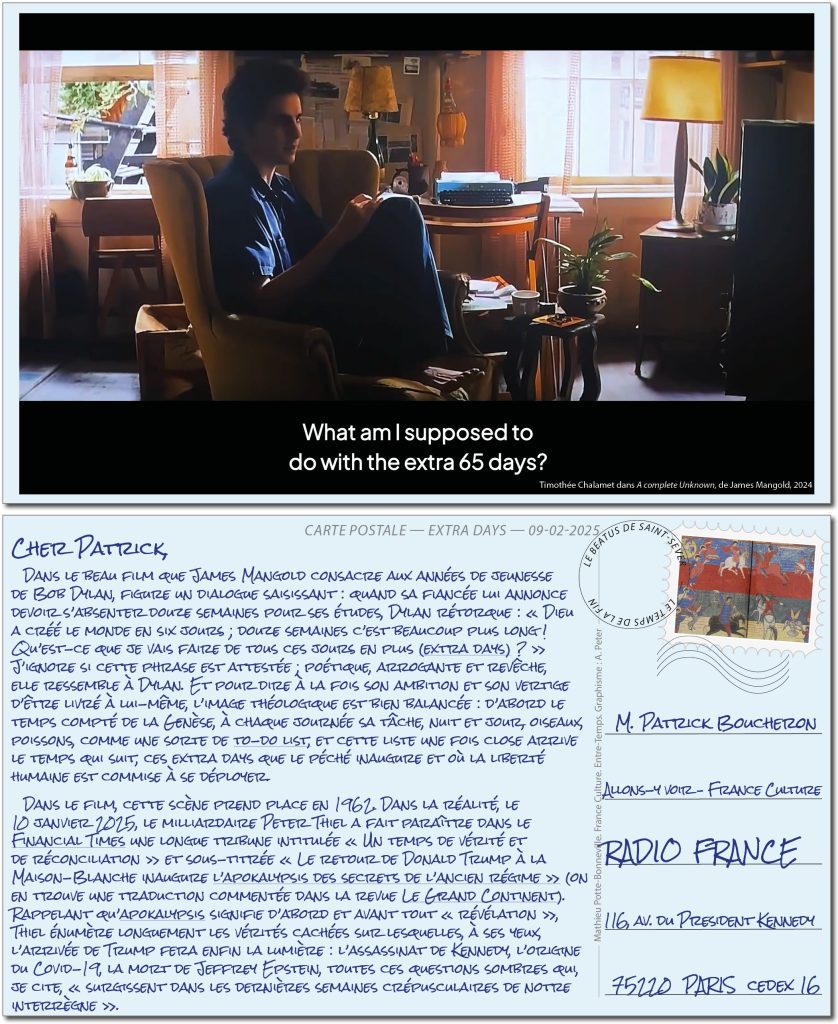

L’eau du bain

Des vieillards : pourquoi en faut-il deux ? Je parle bien sûr de cet épisode tiré de l’Ancien Testament, et dont le motif est devenu une inépuisable ressource iconographique : Suzanne se baigne, deux vieillards l’épient puis lui font des avances, elle se refuse à eux, par dépit ils la font accuser d’adultère et elle ne doit qu’à l’intervention du prophète Daniel d’échapper à la mort. De la nudité au regard, du regard au désir, à la prédation, à la frustration et au meurtre, « Suzanne au bain » est une histoire que les artistes ne cesseront de peindre ; il joueront du contraste entre le corps nu de Suzanne, limpide comme l’eau claire, et celui des deux voyeurs tout emmitouflés de drapés et de rides ; ils tireront parti du potentiel érotique de cette scène qui exhibe sous couvert de blâmer, allume les regards tout en condamnant la concupiscence ; par là-même, Titien, Rubens ou Le Tintoret tendront au spectateur du tableau un miroir biseauté, l’invitant à rejoindre la cohorte flétrie des admirateurs salaces d’une femme dont la beauté est offerte et inaccessible. C’est une première réponse à la question que je posais : s’il y a plus d’un vieillard dans cette histoire, s’il en faut deux, c’est parce qu’il y a de part et d’autre de la toile un peintre et un spectateur et cette scène vient interroger ce qu’on pourrait appeler leur pacte scopique : je te la montre, tu la regardes, qu’est-ce que nous sommes en train de faire ?

À ce propos, au troisième chapitre de son ouvrage intitulé Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Sigmund Freud propose une extraordinaire analyse de la grivoiserie. « Le mot d’esprit tendancieux, écrit-il, a généralement besoin de trois personnes : outre celle qui fait le mot d’esprit, il en faut une deuxième qui est prise comme objet de l’agression à caractère hostile ou sexuel, et une troisième, en qui s’accomplit l’intention du mot d’esprit qui est de produire du plaisir »(S. Freud, Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, 1988 (1905)). C’est un étrange triangle que décrit Freud : l’autre homme, qui semble d’abord interrompre le tête-à-tête de l’homme désirant et de la femme désirée, devient l’allié et le véritable destinataire, celui en qui le plaisir va trouver son siège alors que l’impulsion d’abord éprouvée envers la femme se convertit en hostilité – je cite encore : « au lieu de la femme, c’est peu à peu le spectateur qui devient l’instance à laquelle la grivoiserie est destinée (…) la femme est dénudée devant ce tiers dont la libido est satisfaite sans effort ».

J’ai beaucoup pensé à ce passage, Patrick, voici quelques jours, lorsque le rappeur Kanye West a enjoint sa compagne d’apparaître entièrement nue devant les photographes, pâle comme une morte cependant que lui-même demeurait habillé : je me suis demandé où était le deuxième vieillard, celui à qui ce geste était adressé en offrande et dont le plaisir viendrait boucler la boucle – connaissant Kanye West, la réponse n’était pas bien difficile ; l’autre vieillard est à la Maison-Blanche. Je me suis demandé surtout comment dans ce jeu pervers ne pas devenir soi-même l’autre vieillard. Je me suis demandé à quelles conditions de peinture, d’écriture, trouver un pacte dont le désir ne serait pas absent mais qui laisserait aussi toutes les Suzanne du monde se baigner tranquilles.

Cher Patrick, parmi les usages les plus dévoyés de la langue française figure pour moi l’expression « se rincer l’œil », quand il s’agit de le salir. Voilà, c’est cela le problème : à quelle eau se rince-t-on les yeux de l’envie de se rincer l’œil ?

Mathieu

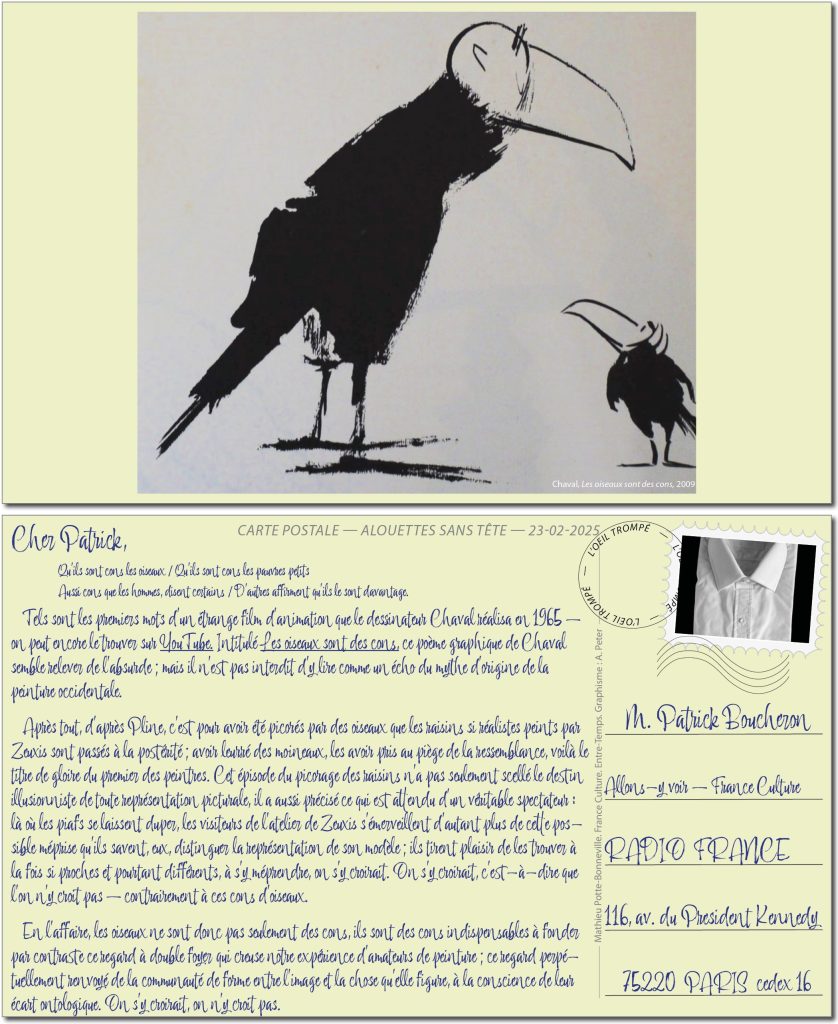

Alouettes sans tête

Qu’ils sont cons les oiseaux

Qu’ils sont cons les pauvres petits

Aussi cons que les hommes, disent certains

D’autres affirment qu’ils le sont davantage.

Tels sont les premiers mots d’un étrange film d’animation que le dessinateur Chaval réalisa en 1965 – on peut encore le trouver sur YouTube. Intitulé Les oiseaux sont des cons, ce poème graphique de Chaval semble relever de l’absurde ; mais il n’est pas interdit d’y lire comme un écho du mythe d’origine de la peinture occidentale. Après tout, d’après Pline, c’est pour avoir été picorés par des oiseaux que les raisins si réalistes peints par Zeuxis sont passés à la postérité ; avoir leurré des moineaux, les avoir pris au piège de la ressemblance, voilà le titre de gloire du premier des peintres. Cet épisode du picorage des raisins n’a pas seulement scellé le destin illusionniste de toute représentation picturale, il a aussi précisé ce qui est attendu d’un véritable spectateur : là où les piafs se laissent duper, les visiteurs de l’atelier de Zeuxis s’émerveillent d’autant plus de cette possible méprise qu’ils savent, eux, distinguer la représentation de son modèle ; ils tirent plaisir de les trouver à la fois si proches et pourtant différents, à s’y méprendre, on s’y croirait. On s’y croirait, c’est-à-dire que l’on n’y croit pas – contrairement à ces cons d’oiseaux. En l’affaire, les oiseaux ne sont donc pas seulement des cons, ils sont des cons indispensables à fonder par contraste ce regard à double foyer qui creuse notre expérience d’amateurs de peinture ; ce regard perpétuellement renvoyé de la communauté de forme entre l’image et la chose qu’elle figure, à la conscience de leur écart ontologique. On s’y croirait, on n’y croit pas.

Cette conscience ne va pas sans une pointe de regret ; là où les oiseaux, écrit Chaval, « chantent le bonheur de vivre sans comprendre », notre lucidité nous retient de nous enfoncer dans les promesses de l’image. C’est la revanche des oiseaux, et on en trouve une splendide version dans un autre dessin animé. En 1949, dans un cartoon intitulé Fast and Furry-ous, Chuck Jones y met en scène pour la première fois l’oiseau roadrunner, celui qui fait beep-beep. Parmi les stratagèmes déployés en vain par le coyote pour le capturer, on compte dans ce premier épisode un gag que la série reprendra ensuite à plusieurs reprises : sur le trajet que va emprunter l’oiseau, le coyote dispose une toile peinte qui figure une route (dans d’autres versions, un tunnel). Beep-beep arrive à toute vitesse, mais plutôt que de s’écraser sur le piège tendu il continue sa course sur la route peinte comme si elle était vraie et disparaît au fond du cadre. Le coyote déconcerté tente de lui emboîter le pas : il recule de quelques pas, se met à courir… et se fracasse, lui, contre l’image qu’il avait confectionnée, contre ce trompe-l’oeil soudain revenu à ses deux dimensions. Au sens strict du terme, il tombe dans le panneau – mais pas par naïveté, au contraire : si la voie de la peinture se refuse à lui, c’est qu’il est humain, trop humain, ce coyote, empêtré dans ses machineries, tout pétri de ruse et de manigances, comptant sur le calcul plutôt que sur l’élan. Comme disait Jacques Lacan, qui a manqué sa vocation de dialoguiste de cartoon : dans certains cas, les non-dupes errent.

Ou, pour reprendre les mots de Chaval :

… faire le con sans être con

C’est beaucoup plus facile que de faire l’oiseau sans être oiseau.

Mathieu

Ces cartes postales ont été diffusées en février 2025 dans « Allons y voir », émission produite par Patrick Boucheron sur France Culture. Vous pouvez (ré)écouter les épisodes dans lesquels elles apparaissent sur le site de Radio France, sur les plateformes de podcast, ou en cliquant sur les liens ci-dessous :

• Le Beatus de Saint-Sever, ou le temps de la fin (9 février 2025)

• Pierre Bonnard, ou le cortège des nudités féminines (16 février 2025)

• L’œil trompé (23 février 2025)