Cartes postales. De Séville et d'ailleurs

Sur un pan de l'espace graphique rectangulaire, une image. Sur l'autre, au verso – à moins qu'il ne s'agisse du recto, question de point de vue –, un texte, une adresse et quelques marques d'expédition. Nouvelle liasse d’archivage et de matérialisation descartes postales que Mathieu Potte-Bonneville adresse à l'émission "Allons-y voir", celle de Janvier. Elle est emportée dans une valse en trois temps : impulsion au son du cri, élévation dans le bruissement des jupons sévillans, suspension dans le silence de la lecture.

Bouche cousue

Cher Patrick,

« Ouvrez la bouche et faites “aah” ». C’est ce que vous demande le dentiste – tout en vous assurant que son intervention ne vous fera pas du tout mal. Réduit à l’impuissance, renversé sur le fauteuil et l’occiput fermement calé dans l’appuie-tête, vous voilà donc commis à émettre un son inarticulé tout en réfrénant d’avance ce que celui-ci pourrait contenir de souffrance : le praticien vous demande en somme de gémir rassuré. On ne saurait s’étonner qu’il y ait face à cette demande paradoxale en chacun de nous un enfant terrifié ; c’est au fond ce que mettait en scène en 1976 le film Marathon Man ; vous vous souvenez ? Un tortionnaire nazi, armé d’une fraise de dentiste, y attaquait la mâchoire du héros et approchait en gros plan son visage de votre regard en ne cessant de répéter « Is it safe ? » – et en version française « c’est sans danger ? ».

C’est aussi que la bouche n’est pas n’importe quel organe : vous vous y exprimez, et elle vous expose ; une parole s’y élève, où s’entend la protestation d’un être contre sa propre finitude, et une chair fragile s’y laisse voir, qui l’y ramène incessamment. C’est ce renversement, cette volte-face de la bouche qui fait du cri l’expérience la plus déchirante du monde puisque dans chaque cri s’enroulent la certitude qu’il y a quelqu’un et l’effroi de cette voix ravalée à n’être plus que stridence, palpitation, rumeur, chose parmi les choses.

Pas étonnant, alors, qu’une querelle fameuse de l’histoire de l’esthétique ait précisément porté sur la question de savoir s’il faut, ou non, ouvrir la bouche – dans la peinture, la sculpture ou la poésie. La question agita le XVIIIe siècle : comment comprendre que, dans le groupe sculpté représentant Laocoon et ses fils attaqués par des serpents, groupe déterré à Rome en 1506, le personnage apparaisse bouche mi-close là où le poète Virgile le décrivait pourtant jetant vers les cieux « des cris épouvantables » ? Johann Winckelmann voit dans cette bouche réduite à une mince fente le signe de la grandeur d’âme de Laocoon, dont le visage calme fait pièce à la douleur perceptible dans chaque muscle du corps ; à cette interprétation morale, Lessing oppose quant à lui les contraintes propres à chaque medium artistique, je cite : « La simple ouverture de la bouche (…), forme dans la peinture une tache, et dans la sculpture un creux de l’effet le plus désagréable. »

Winckelmann comme Lessing sont d’accord sur un point : dans l’art ce ne serait pas comme chez le dentiste, il faudrait au contraire souffrir mais la bouche fermée. Le siècle des Lumières a fermé la bouche que l’iconographie chrétienne avait laissé béante – cette bouche que les artistes n’ont eu de cesse depuis de vouloir rouvrir quitte à déchirer les images, à y multiplier les taches et les creux : maxillaires démesurément allongées par le cri chez Edward Munch ; mâchoires déboîtées des papes de Francis Bacon, leurs mains agrippées aux accoudoirs du trône ; bouche distendue par une fellation forcée sur cette toile de Miriam Cahn, dénonciation des exactions commises en Ukraine vandalisée l’an dernier au Palais de Tokyo, comme pour la faire deux fois taire.

Le vandalisme était idiot et inutile : chez Miriam Cahn, même lorsque les figures pincent leurs lèvres minces, la couleur hurle autour d’elles. Elle crie, la bouche grand fermée.

Mathieu

Nada

Depuis que nous avons entamé cette correspondance, j’attendais de pouvoir pousser le bouchon jusqu’à vous expédier l’une de ces cartes postales qui faisaient mon ravissement et mon trouble lorsqu’enfant, je faisais tourner les présentoirs touristiques de Saint-Jean de Luz ou de San Sebastian. Figurant une danseuse sévillane, symbole que le général Franco pas encore claqué à l’époque avait érigé, comme taureaux et castagnettes, en emblèmes nationaux obligatoires, folklorisant l’Andalousie pour mieux étouffer le pays basque ; figurant une danseuse sévillane, donc, ces cartes superposaient à sa silhouette polychrome un jupon véritable, un bout de tissu raide froncé en volants, brodé de méchant tulle, ses bords plaqués à la glu sur le bristol. Mais si l’on se risquait à distendre ou à décoller ce vêtement postiche pour voir un peu derrière (et l’on s’y risquait, Patrick, je dois bien l’avouer), on découvrait alors… rien, ni corps dévêtu ni même photographie habillée, rien que des tronçons de jambes absentées du torse qu’il leur revenait de soutenir, morceaux d’image flottant dans un espace que seul l’empiècement faisait tenir ensemble, comme froufroutant sur un abîme.

C’est étrange, la mémoire, Patrick : au moment d’évoquer l’engouement pour l’Espagne qui a saisi les arts et lettres en France pendant plus d’un siècle, de Hugo à Bizet, Berlioz ou Musset (« nous venions de voir le taureau / trois garçons trois fillettes / et nous dansions un boléro / au son des castagnettes » – et certes ce n’est pas Musset à son meilleur), au moment d’évoquer cela, c’est cette image qui me revient, ce surplis apposé sur un fond cartonné, ce petit bouquet d’émotions réduites à leurs emblèmes (danser, s’aimer, battre du pied) et dont le pauvre chatoiement dissuade de tout développement jusqu’à libérer, par dessous, un vide d’une tout autre trempe, l’espace inouï d’un néant où s’engouffre le sens. Écoutez Jean-Christophe Bailly évoquer la toile de Manet intitulée Le Torero mort, c’est dans son livre La Fin de l’hymne. Je cite :

Le Torero mort de Manet : personne encore n’était mort comme lui dans la peinture. Personne n’était venu se coucher comme cela, tellement sur le devant de la scène qu’il n’y a plus de scène, plus de limite pour faire qu’il y ait quelque chose comme une scène : rien que la mort, rien que le poids qu’elle ajoute au corps, un poids visible et qui vient là sur l’impalpable surface comme une chose lourde et aveugle.

Et quand Jean Echenoz décrit ce que Ravel mit dans son Boléro, c’est exactement la même chose, ou la même absence bouleversante de chose, écoutez :

Il sait très bien ce qu’il a fait, il n’y a pas de forme à proprement parler, pas de développement ni de modulation, juste du rythme et de l’arrangement. Bref c’est une chose qui s’autodétruit, une partition sans musique, une fabrique orchestrale sans objet, un suicide, dont l’arme est le seul élargissement du son. Phrase ressassée, chose sans espoir et dont on ne peut rien attendre.

Chose lourde et aveugle ici, chose sans espoir là : Ravel dira du Boléro qu’il s’agit de son chef-d’œuvre, et qu’il est vide de musique. « Vérité au-delà des Pyrénées », écrivait Blaise Pascal. En attendant, pour les modernes, la vérité c’est que le soleil brille, les couleurs dansent, les corps s’habillent de lumière ; et qu’en dessous vient une chose, c’est-à-dire rien.

Mathieu

Les écrits restent

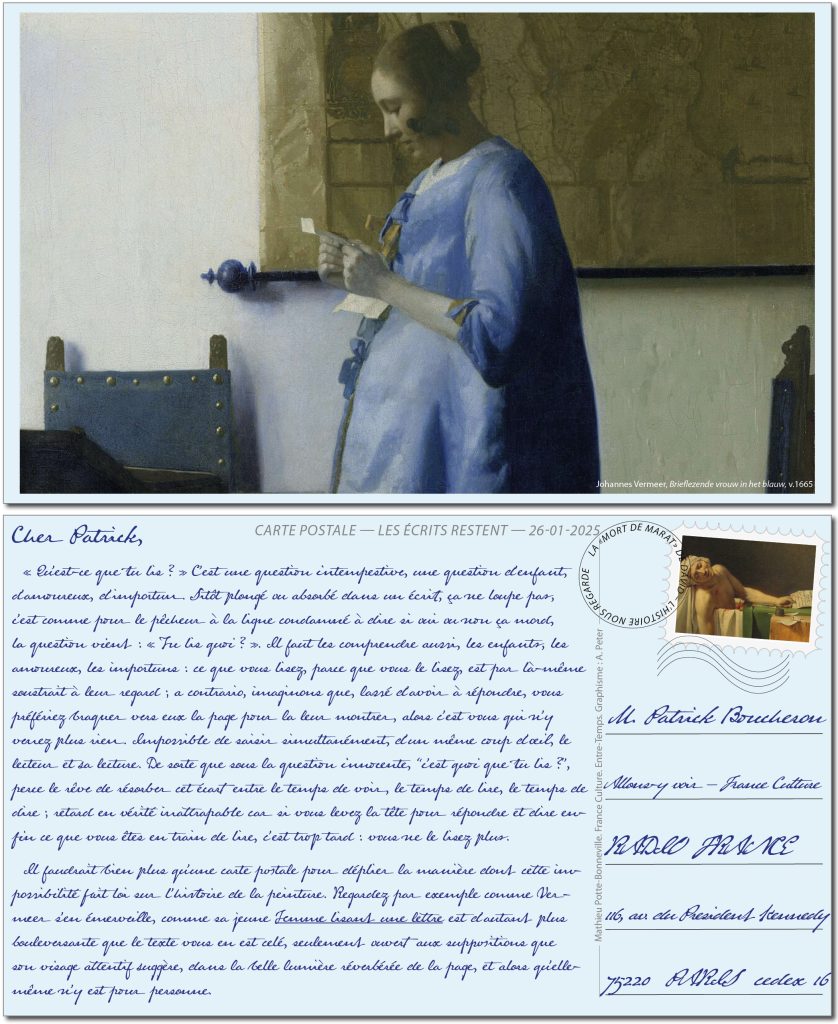

« Qu’est-ce que tu lis ? » C’est une question intempestive, une question d’enfant, d’amoureux, d’importun. Sitôt plongé ou absorbé dans un écrit, ça ne loupe pas, c’est comme pour le pêcheur à la ligne condamné à dire si oui ou non ça mord, la question vient : « Tu lis quoi ? ». Il faut les comprendre aussi, les enfants, les amoureux, les importuns : ce que vous lisez, parce que vous le lisez, est par là-même soustrait à leur regard ; a contrario, imaginons que, lassé d’avoir à répondre, vous préfériez braquer vers eux la page pour la leur montrer, alors c’est vous qui n’y verrez plus rien. Impossible de saisir simultanément, d’un même coup d’œil, le lecteur et sa lecture. De sorte que sous la question innocente, “c’est quoi que tu lis ?”, perce le rêve de résorber cet écart entre le temps de voir, le temps de lire, le temps de dire ; retard en vérité irrattrapable car si vous levez la tête pour répondre et dire enfin ce que vous êtes en train de lire, c’est trop tard : vous ne le lisez plus.

Il faudrait bien plus qu’une carte postale pour déplier la manière dont cette impossibilité fait loi sur l’histoire de la peinture. Regardez par exemple comme Vermeer s’en émerveille, comme sa jeune Femme lisant une lettre est d’autant plus bouleversante que le texte vous en est celé, seulement ouvert aux suppositions que son visage attentif suggère, dans la belle lumière réverbérée de la page, et alors qu’elle-même n’y est pour personne. Regardez comme tant d’autres artistes s’exaspèrent, tentent mille stratagèmes pour permettre au spectateur de voir tout de même ce qui se lit : voyez ces scriptoriums médiévaux qui nous offrent le lecteur de profil mais son texte de face ; ou bien cette lectrice XVIIIe siècle dont le poignet rebique, de sorte que le billet qu’elle tient tourne opportunément ses lignes vers vous ; ou ces femmes effarées sous l’objectif de la photographe Vivian Maier, lisant en pages intérieures l’article d’un journal largement déployé, journal dont la « une » vous fait face et vous donne la clef. Mais on sent bien que toutes ces astuces ont quelque chose de forcé ; c’est comme si le peintre se démanchait le cou pour vous permettre de lire, pour rendre enfin contemporains l’un de l’autre la scène et son texte, la vision et son chiffre, l’événement et son sens.

Et pour en venir à cette Mort de Marat commandée dans l’émotion du meurtre, exécutée à la volée, célébrée, bientôt embarquée par l’artiste fuyant la décapitation jusqu’à cet exil bruxellois où la toile séjourne toujours, on peut dire qu’à fixer le sens Jacques-Louis David ne ménage pas ses efforts : autour du corps de Marat, c’est un véritable bourdonnement d’écrits, une nuée de paperolles – un assignat par-ci, un mot de Charlotte Corday par-là, ailleurs une note attestant de la générosité de l’ami du peuple, une signature même en véritable bois d’arbre. Vous sentez cette fébrilité ? Il faut au plus vite dire comment lire ce que l’on voit, ramasser la scène, la nouer serré comme on étoufferait un complot, arrêter le dévalement panique où les accusateurs d’hier deviendront les accusés du lendemain, conjurer la rétrospection qui portera les spectateurs à mettre d’autres mots sur ce qui s’est produit ; bref, il faut faire du tableau une inscription pour l’histoire, c’est-à-dire contre l’histoire.

Mais c’est trop tard : de même qu’aux faîtes des crucifixions l’inscription Iesus Nasarenus Rex Iudeorum, parce qu’elle surplombe le visage affaissé du Christ, voit son sens altéré et la moquerie de Pilate transfigurée en gloire, de même on ne peut lire la mort de Marat à livre ouvert que parce que ses yeux à lui se sont fermés ; et retourné comme une paupière le texte de peinture qu’on nous jette à la face n’est déjà plus le sien – au sol, sa plume traîne, et l’histoire continue. Qu’est-ce que tu lis ? On verra bien.

Mathieu

Ces cartes postales ont été diffusées en janvier 2025 dans « Allons y voir », émission produite par Patrick Boucheron sur France Culture. Vous pouvez (ré)écouter les épisodes dans lesquels elles apparaissent sur le site de Radio France, sur les plateformes de podcast, ou en cliquant sur les liens ci-dessous :

• La Madone de Bentalha, celle qui hurle sans bruit (12 janvier 2025)

• Le Boléro de Ravel, une machine à voir (19 janvier 2025)

• La Mort de Marat de David : l’histoire nous regarde (26 janvier 2025)