Jean Dytar et l’appropriation des images iconiques de l’affaire Dreyfus dans #J’Accuse…! (III)

Jean Dytar, auteur de bandes dessinées, vient de publier aux éditions Delcourt un livre singulier autour de l’affaire Dreyfus (1894-1906), intitulé #J’Accuse… ! d’après le titre du célèbre article d’Émile Zola. Après l’Entre-vue menée avec Margot Renard, cet entretien continue à explorer son travail en se concentrant sur son rapport à certaines images produites durant l’affaire Dreyfus et qui aujourd’hui encore sont emblématiques de l’évènement dans l’imaginaire collectif.

Image #3. J’accuse…! d’Émile Zola, paru dans le journal L’Aurore le 13 janvier 1898.

MR : Comment avez-vous choisi de traiter l’article J’accuse… ! (Fig. 1) ? En tant que texte, il demandait sans doute une réflexion particulière sur la manière de l’amener dans le récit, de le mettre en scène et en case.

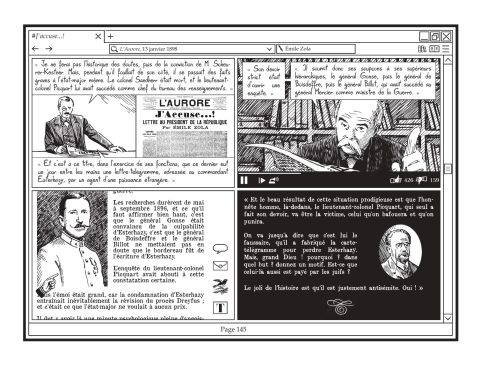

JD : J’accuse…! est un texte, mais c’est d’abord un titre très célèbre. C’est le troisième élément emblématique de l’affaire Dreyfus, peut-être plus fort encore que les deux autres. Le titre de mon livre étant #J’accuse…!, le « moment » J’accuse…! était évidemment très important, il fallait absolument que je le réussisse. Je ne sais pas si c’est le cas, mais voici néanmoins quels ont été mes choix… C’est le seul article que j’ai décliné sur quatre pages entières, sous différents dispositifs d’énonciation. J’intègre d’abord une transposition assez proche de la version publiée par le journal L’Aurore, à ceci près que c’est comme s’il s’agissait de la version numérique du journal. Je voulais que d’emblée l’article soit reconnu grâce à la présence visuelle de la typographie du titre. Il est assez rare, à l’époque, que le titre de l’article soit l’élément le plus important dans la mise en page du journal, y compris par rapport au titre même du journal, car le mot « J’accuse…! » est en caractères plus gras, plus imposants, que « L’Aurore ». Par ailleurs, une page entière consacrée à un seul texte est aussi assez rare. Souvent les articles longs étaient fragmentés, et se poursuivaient sur une autre page que la une. Deux choix éditoriaux qui marquaient bien la singularité de cette publication, son caractère événementiel. En réalité le célèbre titre n’est pas de Zola, mais de George Clemenceau, le rédacteur de L’Aurore : il avait repéré la force de la litanie des « J’accuse » et proposé d’en faire le grand titre en une. Zola, lui, avait intitulé son article « Lettre au président de la République », dans la foulée de deux précédentes lettres ouvertes, une à la France et une à la jeunesse publiées quelques semaines plus tôt. Zola avait conscience que cet article serait important, qu’il pourrait sortir l’affaire des cercles militaires pour la porter dans la sphère publique. C’était un acte très conscient, et très courageux, de sa part comme de la part de L’Aurore, qui a d’ailleurs fait un tirage beaucoup plus important que d’habitude. Mais aurait-il eu autant d’écho si Clemenceau n’avait pas ajouté le titre « J’accuse…! » ? On ne le saura jamais, mais l’impact percutant du titre est tellement fort qu’il a été repris dès le lendemain par Drumont qui a imité le modèle, y compris dans la typographie et la mise en page, et publié un « J’accuse » inversé dans La Libre Parole. Et jusqu’à aujourd’hui, la formule a été abondamment reprise, citée, détournée. C’est sans doute le titre le plus célèbre de l’histoire de la presse française… La ponctuation avec les points de suspension et le point d’exclamation sont aussi très importants, car ils créent un suspense : qui Zola accuse-t-il ? On le comprend en lisant le texte. Cette ponctuation a d’ailleurs été reprise quelques jours plus tard par Forain et Caran d’Ache pour leur journal Psst…!

MR : Et dans la page suivante (Fig. 2), vous intégrez la mise en page du journal L’Aurore dans sa version originale, ce que vous faites rarement ailleurs dans le livre.

JD : Oui, j’ai trouvé intéressant de le faire apparaître comme un document vignette venant illustrer la lecture d’un journaliste de plateau télé qui cite un extrait. Ainsi on a sous les yeux la vraie une, en miniature, où l’on constate l’impact visuel du titre, et la reproduction de ce document entre en résonnance avec la transposition que j’en avais faite dans la page précédente, en vis-à-vis de celle-ci (Fig. 1). Dans les pages suivantes, j’ai inséré des extraits de l’article dans d’autres dispositifs pour montrer sa reprise dans tous les médias : par Clemenceau dans ce qui ressemble à une vidéo sur internet, dans un post sur un réseau social, etc. Je voulais montrer que le texte produit un effet boule de neige, qu’il devient viral.

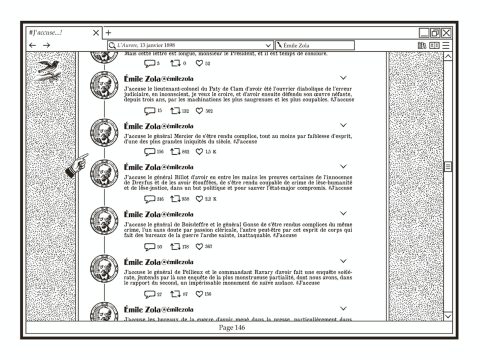

Puis, bien sûr, je consacre une page à la litanie attendue des « J’Accuse » transposés dans une série de messages façon thread Twitter, avec le hashtag qui rappelle mon titre #J’Accuse (Fig. 3). Il me paraissait évident que cet usage de l’anaphore (la répétition du même mot en début de phrase) aurait aujourd’hui eu toute sa place dans le dispositif des réseaux sociaux, comme une punchline qui deviendrait un hashtag efficace. D’ailleurs a posteriori, en réfléchissant à ce que cette transposition générait comme effet de sens, je me suis dit que la force révolutionnaire de ce « J’Accuse…! » de Zola pouvait être comparée à la force du #MeToo. Dans les deux cas, c’est un acte qui a pu déplaire à des gens qui étaient partisans de la cause, comme le sénateur Scheurer-Kestner qui s’est désolidarisé en privé de Zola, parce que la méthode marquait une trop grande rupture avec les usages militants jusqu’alors admis ou, pour certains, admissibles. Pour relancer l’affaire enlisée dans un statu quo, notamment à cause du huis clos de la justice militaire, le seul moyen selon Zola était de transgresser certaines normes pour déplacer l’affaire sur le terrain du débat public, et pour relancer la justice. Par ce geste, il prend à témoin l’opinion, espérant que la médiatisation de son procès soit l’occasion de rejouer celui de Dreyfus et de démontrer publiquement l’erreur judiciaire. Espérant aussi que l’opinion publique se retourne et finisse par faire pression sur les autorités et les forcer à réviser le procès Dreyfus. La question dépasse le cas Dreyfus : il s’agit de lutter contre l’arbitraire d’un pouvoir et contre l’injustice… Même si la cause défendue est sans aucun rapport, le #MeToo est aussi une façon de sortir d’un huis clos et de prendre l’opinion à témoin, afin de provoquer une prise de conscience collective. Il y a eu un constat que les voies normales de la justice, de la police, de la prévention, ne suffisaient décidément pas pour prendre la mesure du problème des violences faites aux femmes, encore moins pour y apporter des réponses satisfaisantes, et que le caractère intime de ces violences cantonnait ce problème dans le huis-clos des familles ou de certains groupes sociaux. Il fallait pouvoir en sortir, et cela a pris la forme du #MeToo, qui a fait rupture dans les usages classiques de la lutte et fait débat y compris au sein des mouvements féministes. Ces sujets n’ont bien sûr rien à voir à première vue, mais je parle de la portée symbolique de ce type de gestes médiatiques, de ce qu’ils déclenchent comme possibles, et aussi d’une dialectique entre le mot-clé et le débat public, de ce que le mot-clé rend public.

MR : Sur un tout autre sujet, comment avez-vous travaillé sur le physique de tous les hommes que vous avez mis en scène (une femme seulement prend la parole, la journaliste Séverine) ? Nous sommes à une époque où la mode masculine est particulièrement homogène et valorise des attributs comme la moustache, la barbe, qui cachent le visage. Comment avez-vous différencié les apparences des personnages ?

JD : C’est vrai que j’ai eu un peu peur au début, je me suis demandé comment j’allais différencier les personnages, d’autant qu’il y en a beaucoup. Mais finalement, en rentrant dans le vif du sujet, je n’ai pas eu l’impression de répéter toujours les mêmes personnages. J’ai travaillé à partir des portraits photographiques, en m’attachant à un certain réalisme. Le plus délicat était une question d’organisation du récit plus qu’un problème de dessin. Il fallait veiller à ne pas m’éparpiller avec trop de personnages, les faire apparaître progressivement et rythmer l’alternance de leurs apparitions, afin qu’ils deviennent familiers. Il fallait aussi en choisir certains, parmi tous les possibles, qui reviennent plus souvent, comme Clemenceau, Rochefort, Jaurès, Barrès… Ces choix dépendaient de l’importance de leur rôle dans l’affaire ou dans le débat public de l’époque, et il se trouve que certains d’entre eux, comme ceux que je viens de citer, étaient après tout facilement reconnaissables. J’ai aussi joué avec un casting de personnalités contemporaines qui m’ont permis de travailler de façon souterraine des gestuelles caractérisées, que j’ai habillé de vêtements et de visages d’époques et de hachures noir et blanc. Cela m’a permis de caractériser certains personnages avec une personnalité singulière, qui ne se manifeste donc pas seulement par la ressemblance de visage, mais aussi par une certaine présence physique, un certain jeu d’acteur. Bien sûr, il s’agit là d’une invention, car on ne sait pas comment bougeaient ces personnes dans la « vraie vie », mais cela permet tout de même de donner une crédibilité au caractère vivant et incarné de mes personnages de papier !

Certains sont récurrents et servent de fil conducteur à la narration, donc on finit par les connaître un peu. D’autres interviennent plus ponctuellement, comme un certain nombre de journaliste ou de militaires, qui peuvent être parfois plus compliqués à distinguer, en effet. Quelques lecteurs m’ont dit que la concordance entre le visage d’un personnage et son nom cité en haut de page était parfois un recours pour s’assurer de son identité. Sur l’application de réalité augmentée, j’ai aussi réalisé de brèves notices biographiques, ce qui peut aider à dissiper d’éventuelles confusions.

MR : Ce risque était d’autant plus grand que vous vous étiez imposé la contrainte de ne consacrer qu’une seule page par article de journal (pages souvent divisées en 4 cases, de plus).

JD : Cette contrainte m’a aidé à canaliser ma compilation de textes et à rythmer le récit. C’était beaucoup plus utile et fécond que réellement contraignant, en réalité.

MR : Une dernière page intéressante à évoquer est celle où vous reprenez un tableau d’histoire très connu de Jean-Léon Gérôme, Pollice verso (bas les pouces)[1] (Fig. 4). Vous l’intégrez dans une « vidéo YouTube » de Clemenceau (en réalité un article paru dans L’Aurore le 8 juillet 1898) (Fig. 5).

JD : C’est une page que j’aime beaucoup, qui m’a permis de réfléchir sur un signe médiatique, le pouce baissé ou levé, dont on peut retracer la généalogie depuis l’Antiquité jusqu’aux « like » et « dislike » d’aujourd’hui, en passant par l’affaire Dreyfus. En l’occurrence, c’est Clemenceau qui évoque ce geste en commentant l’intervention du ministre Cavaignac devant les députés. Clemenceau lui-même mobilise l’imaginaire de ce geste dont on pensait qu’il datait de l’Antiquité, geste très célèbre à l’époque entre autres grâce au tableau de Gérôme. Quand j’ai lu ce texte, avec mon prisme à l’affût des résonnances avec l’écosystème médiatique contemporain, j’ai tout de suite pensé au « like » et au « dislike » des réseaux sociaux. J’ai choisi de conserver ce fragment à cause de cette analogie, en me disant que je pourrais faire se frotter les registres entre le propos écrit, la citation de l’œuvre peinte transposée en dessin et les petites icônes des pouces baissés ou levés ajoutées en vis-à-vis dans la strate du dispositif d’énonciation. Par la simple juxtaposition de ces registres, j’essaye de susciter une interrogation autour d’un signe médiatique qu’on utilise ordinairement sans y faire attention.

MR : Cette juxtaposition d’images révèle aussi un paradoxe intéressant : Clemenceau fait allusion aux sphères politique, militaire et judiciaire, donc à des personnes dépositaires d’une autorité et supposées être habilitées à délivrer un jugement, alors qu’aujourd’hui les réseaux sociaux permettent à tout un chacun, au « peuple », de donner son avis et d’exprimer s’il apprécie ou pas ce qu’il lit, voit et entend. C’est aussi le cas dans le tableau de Gérôme d’ailleurs, ce sont les citoyens romains qui expriment leur avis. Il y a là une dialectique intéressante.

JD : C’est vrai. Ce signe est la marque d’un jugement personnel et s’exprime collectivement : c’est une façon non verbale, en apparence anodine, de manifester une forme d’implication minimale dans le débat public, une implication binaire, qui n’a pas l’air violente, mais qui peut envoyer un signal violent, d’autant décuplé par le caractère de masse.

Je me suis aussi amusé avec un autre signe de ce type : l’icône du doigt pointé sur la couverture. Elle a un nom, que j’ai appris par la suite : la manicule. Il s’agissait d’un signe graphique utilisé dans les manuscrits médiévaux et jusqu’à la période moderne pour focaliser l’attention du lecteur, puis plus généralement pour indiquer une direction. Ce pictogramme a été remplacé par la flèche dans sa fonction de désignation, assez récemment d’ailleurs (l’usage de la flèche n’a commencé à se répandre comme signe typographique qu’à partir de la fin du XIXe siècle). Dans les pages de mon album, la manicule remplace la flèche de la souris d’ordinateur sur l’écran. Ainsi, sur la couverture du livre, ce doigt pointé en dessous du titre #J’accuse…!, est tout autant le doigt accusateur que la représentation anachronique d’un signe numérique comme le hashtag…

[1] Visible sur le site du Phoenix Art Museum (États-Unis) qui conserve le tableau : https://phxart.org/arts/pollice-verso-thumbs-down-pollice-verso-con-el-pulgar-al-reves/