Jean Dytar et l’appropriation des images iconiques de l’affaire Dreyfus dans #J’Accuse…! (II)

Jean Dytar, auteur de bandes dessinées, vient de publier aux éditions Delcourt un livre singulier autour de l’affaire Dreyfus (1894-1906), intitulé #J’Accuse… ! d’après le titre du célèbre article d’Émile Zola. Après l’Entre-vue menée avec Margot Renard, cet entretien continue à explorer son travail en se concentrant sur son rapport à certaines images produites durant l’affaire Dreyfus et qui aujourd’hui encore sont emblématiques de l’évènement dans l’imaginaire collectif.

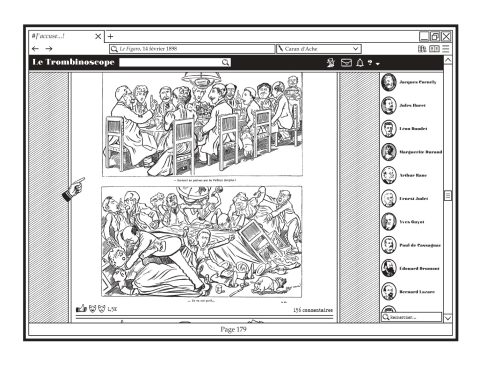

Image #2. Un déjeuner en famille de Caran d’Ache

Jean Dytar : Ce double dessin de Caran d’Ache, publié dans Le Figaro, est une autre icône de l’affaire Dreyfus (Fig. 1). C’est une séquence d’images, une sorte de strip en deux cases : de la bande dessinée donc. La postérité de cette double image est sans doute due en partie à son caractère universel : elle montre comment l’actualité politique se répercute dans les familles, et on constate que ce phénomène n’a pas d’âge et agit toujours aujourd’hui. D’ailleurs, ce dessin de Caran d’Ache est régulièrement cité comme un mème sur les réseaux sociaux (on a pu le voir à l’occasion de certains débats publics polarisants, comme lors d’élections présidentielles ou au moment des Gilets Jaunes par exemple). Mais que nous dit-il de l’affaire Dreyfus ? Il témoigne de la polarisation des esprits à vif sur ce sujet dans la société française d’alors. Il en témoigne si bien qu’il donne une image un peu trompeuse de la réalité, comme si toutes les familles de France avaient débattu à ce sujet, au point d’en venir aux mains. L’expérience vécue de cette période s’est éloignée, mais ce dessin est resté et en donne une représentation emblématique autant que stéréotypée. Comme dans le cas de l’illustration du Petit Journal, bien que d’une façon différente, le caractère iconique de l’image produit un effet de réduction : l’affaire Dreyfus, c’était ça. Une réalité complexe se trouve résumée dans une image. C’est tout l’art de la caricature, du reste, d’être capable de cette synthèse. Et celle-ci est particulièrement efficace, donc. Pourtant, les historiens ont montré qu’une grande partie de l’opinion publique était assez indifférente à l’affaire Dreyfus, ou alors était simplement hostile au traître sans remettre en cause le jugement rendu, et cette hostilité faisait aussi un large consensus. Et la question ne se posait pas dans les mêmes termes si l’on vivait dans les campagnes ou à Paris… Cet effet de réduction, c’est aussi nous donner à penser que l’affaire Dreyfus fut cet état d’agitation, non seulement partout en France, mais aussi durant tout le temps de l’Affaire. Or, là aussi, la réalité est autre. Il y a eu des moments où l’affaire n’était pas encore une affaire, d’un point de vue public, mais tout de même latente, des moments où l’agitation a été grande, des moments où elle s’est apaisée, etc. Donc, avec ce dessin de Caran d’Ache, j’avais aussi à me poser la question des représentations qu’il charrie sur l’affaire Dreyfus, et de sa place que j’allais lui accorder dans mon livre.

D’abord, contextualiser : il était intéressant de situer précisément sa date de publication et de l’intégrer précisément dans la chronologie des événements. Ainsi ce dessin perdait son caractère emblématique ou universel pour dire quelque chose de précis à un moment précis : le procès d’Émile Zola, faisant suite au « J’accuse…! », générait en effet à Paris une agitation sans précédent. L’intervention du célèbre écrivain et son procès faisaient passer l’affaire Dreyfus dans une autre dimension et faisaient bouger les lignes. Dans le cadre du procès, il y a eu des rebondissements, et l’on suivait fébrilement la suite des débats : les militaires furent fragilisés, les arguments des dreyfusards commencèrent à porter davantage. Donc cette caricature est produite dans un moment d’agitation très particulier, et en la resituant ainsi, sa force expressive n’est pas amoindrie mais peut-être plus localisée, plus signifiante.

J’ai intégré ce double dessin dans mon dispositif, non en le redessinant comme j’ai pu le faire avec d’autres images, mais en le reproduisant comme un document : à ceci près qu’il ne semble plus mis en page dans le journal Le Figaro, mais mis en ligne sur un réseau social, comme un mème qui serait partagé de façon virale et susciterait des « likes » et des émoticônes… Ainsi, d’un côté l’inscription de la caricature comme un document contextualisé la remet à sa place historique, tandis que d’un autre côté le dispositif de mise en scène ramène cette même caricature à la résonnance contemporaine, et donc lui restitue, dans un mouvement conjoint et paradoxal, une force expressive toujours actuelle, et finalement son caractère universel.

Margot Renard : Les caricatures arrivent assez tard dans votre récit, quel rôle jouent-elles ?

JD : Je les ai reprises telles quelles le plus souvent, non seulement parce que Forain ou Caran d’Ache sont de grands dessinateurs, et que cela n’avait pas de sens de faire des copies de leurs dessins alors que leur noir et blanc pouvait facilement s’intégrer dans mon livre, mais aussi et surtout parce que ces caricatures sont présentées comme des documents, comme des images. A contrario, les dessins ou photos documentaires que j’ai copiés n’avaient pas vocation à apparaître comme des documents, mais au contraire à être dilués dans la matière même de la bande dessinée, fondus dans mon dessin en hachures.

Je n’avais pas particulièrement remarqué que les caricatures arrivaient si tardivement dans mon livre. Il y en a davantage en effet à partir du moment où l’affaire prend une dimension médiatique nouvelle, après le « J’Accuse…! » de Zola en somme. Zola qui sera la première victime des caricaturistes, du fait de sa grande célébrité. (Fig. 2).

J’ai essayé de ne pas exploiter uniquement des caricatures à charge contre Dreyfus ou contre Zola, mais il faut bien reconnaître que l’affaire Dreyfus fut un moment particulier de l’histoire de la caricature, pas nécessairement le plus glorieux. Forain ou Caran d’Ache, qui sont les deux dessinateurs de presse qui apparaissent le plus dans mon livre, étaient parmi les plus talentueux de leur temps, mais ils se sont illustrés d’une façon détestable, notamment en créant un journal satirique antidreyfusard et antisémite, intitulé Psst…!.

Un autre journal fut créé en réponse, intitulé Le Sifflet, un journal dreyfusard animé entre autres par le dessinateur Steinlen. Entre les deux organes militants, on assiste à un véritable combat de caricatures. A partir du procès Zola, le combat d’idées se fait sur tous les terrains et par tous les moyens ou presque, pas toujours les plus élégants. Sans même parler de combat, c’est aussi la culture populaire qui s’empare du sujet, les chansons, les affiches, véhiculent l’esprit de l’époque et ses préjugés, avec là aussi plus ou moins de finesse et un humour souvent féroce.

En m’intéressant à l’affaire Dreyfus, c’est avant tout aux mécanismes du débat public que je m’intéressais. J’ai tenté de le traduire dans ma construction dramaturgique comme un combat de presse, avec des attaques, des contre-attaques, des ralliements, etc. Or parmi les phénomènes d’attaque et contre-attaque qui m’intéressent, il y a celui du détournement, et j’en ai trouvé un exemple significatif avec le combat entre Psst…! et Le Sifflet. Page 181, j’ai reproduit un dessin de Forain paru dans Psst…!, qui caricature un avocat de Dreyfus qui veut « bazarder » l’armée et donc donne un coup de pied dans un képi, tandis que page 187 la caricature est reprise dans Le Sifflet et montre cette fois un militaire donnant un coup de pied dans une balance qui symbolise la justice. La contre-attaque est moins percutante évidemment, mais dans cette façon de reprendre et de détourner l’image de l’adversaire, il y a une logique qu’on peut retrouver aujourd’hui dans les mèmes, ces images qui sont détournées par des internautes et deviennent virales. C’est une façon participative et populaire de décliner aujourd’hui l’art de la caricature, en dehors des canaux toujours traversés par les caricaturistes professionnels.

Ces combats par voie de presse sont symptomatiques aussi d’un écosystème médiatique qui ne donnait pas d’espace au débat, comme on peut en avoir l’habitude aujourd’hui via la télévision ou la radio. C’était un peu chacun dans son couloir, et l’on se répondait du jour au lendemain par journal interposé.

Paradoxalement, le dessin de Caran d’Ache demeuré le plus célèbre, le fameux Déjeuner en famille, fut aussi l’un des plus neutres. Il a été publié dans le respectable Figaro, tandis que Psst…! venait d’être créé quelques jours plus tôt par le même Caran d’Ache. Il y dessinait des charges violentes contre les Juifs ou contre Zola tout à fait contraires à la ligne du Figaro, qui avait auparavant publié les premiers articles de Zola consacrés à l’affaire à peine deux mois plus tôt…

MR : Vous avez rencontré les mêmes limites que les historiens, finalement, en n’utilisant que les sources écrites. Même si grâce aux images vous avez pu avoir une marge de manœuvre, vous n’avez pas utilisé la fiction pour extrapoler autour de cette histoire. L’historien doit aussi s’en tenir aux sources qu’il a à sa disposition.

JD : C’était la contrainte oui, et ce travail avec les sources était nouveau pour moi. Enfin, ce qui était nouveau n’était pas de travailler à partir de sources, car je l’avais déjà fait, y compris à partir de sources primaires comme les témoignages de plusieurs protagonistes du XVIe siècle dans Florida, mais la nouveauté pour moi était le respect des sources, à la lettre, et la non fiction. Auparavant je prenais les libertés permises par la fiction pour incarner mes personnages, organiser une dramaturgie chargée de dimensions émotionnelles, psychologiques ou de questionnements plus ou moins philosophiques qui ne venaient pas de mes sources. Cela me permettait d’être plus libre dans mon écriture. Cette fois, le cadre était plus contraignant, mais la liberté de création pas moindre : elle se situait dans la transposition anachronique de ces textes, dans le dispositif qui joue avec les codes de l’écosystème médiatique contemporain. C’est là que s’est logé l’espace de la fiction, en quelque sorte. Et aussi, d’une certaine façon, c’est le dispositif qui tient lieu de commentaire allusif sur les sources.

J’ai aimé jouer avec un contenu au plus près des sources, qui a vocation à transmettre une représentation aussi juste que possible du sujet historique concerné, tout en affirmant de façon ostensible le caractère artificiel de mon dispositif, où la quête d’authenticité est balayée au profit d’un jeu de résonnances avec les pratiques médiatiques contemporaines. Tout est vrai et tout est « fake » à la fois, mais pas sur le même plan : et il n’y a pas de confusion entre ces deux dimensions, me semble-t-il, moins sans doute que dans les reconstitutions qui veulent se donner les apparences de l’authenticité mais qui n’en sont pas moins artificielles. Le fait d’être transparent sur l’artifice et sur les sources génère en outre une sorte d’équilibre délicat : d’un côté le dispositif permet une immersion singulière dans le récit, à travers une familiarité avec des modes de lecture contemporains, et d’un autre côté il donne en même temps la possibilité de sortir de l’immersion, d’avoir une prise de recul, soit par le jeu référentiel, proche du pastiche, soit par la question des sources, qui sont citées à chaque page et auxquelles on peut se référer. Y compris de façon très directe avec une application de réalité augmentée. Cela donne à mon avis la possibilité d’une lecture faite d’allers et retours, ce qui favorise une dimension réflexive, mais qui risque aussi de fragmenter par trop la continuité de l’expérience immersive. A chacun de faire son expérience et d’expérimenter le dosage d’immersion ou d’émersion qui lui convient…

Pour revenir à la question des sources, je me suis confronté d’une façon nouvelle pour moi à une très grande quantité de documents d’archives. J’ai alors eu conscience de me rapprocher en effet de l’expérience de l’historien au contact des archives : cette impression de prendre la mesure d’une époque avec une plus vive acuité, et surtout sans le filtre des discours intermédiaires. On se sent même privilégié d’avoir accès à des contenus que peu de personnes consultent, même s’ils sont disponibles pour tout un chacun. Et ensuite, la question se pose de la restitution : quel tri, quelle organisation, quelle mise en forme pour digérer ce matériau et le restituer d’une façon qu’on espère intéressante, signifiante. Et ce questionnement génère de nombreux choix, de nouvelles contraintes, et même une sorte d’éthique de travail concernant le prélèvement et l’usage des sources. Quelles natures de textes je m’autorise à exploiter, lesquelles j’écarte, et pourquoi ?… Quel usage je m’autorise à faire des fragments prélevés et des ellipses, dans mes transpositions ?… Je développe d’ailleurs ces aspects méthodologiques (et presque déontologiques) sur mon site internet[1]…

[1] www.jeandytar.com

Retrouver aussi l’Entre-vue entre Jean Dytar et Margot Renard sur Entre-Temps.