Sur la piste de Sadok B. 2 : Zossen-Wünsdorf, 1916

Partir d'une archive sonore et partir à son tour, rechercher les voix perdues, comprendre les origines des voix archivées... En 2019, la chercheuse et documentariste Anne Kropotkine avait publié dans Entre-Temps les premiers trajets d'une expédition sonore sur les traces de la voix de Sadok Ben Rachid, soldat tunisien de la Première Guerre mondiale capturé par les Allemands ; une expédition dans l'espace et dans le temps. L'aventure a continué, et Anne Kropotkine nous livre aujourd'hui son dénouement, en deux épisodes. Et pour commencer, ou plutôt pour recommencer, direction l'Allemagne en 1916, dans le camp de prisonniers avec Sadok B., face au gramophone qui a capté sa voix, au moment où est créée l'archive sonore.

À Sadok

À la famille Haj Youssef

« Colonial knowledge production has left an archival echo.

Between the hissing and crackling of old shellac records and wax cylinders,

voices can be heard that speak, announce, music, whisper, chant, narrate, sing, and criticize. »

Anette Hoffman1

La chanson de Sadok

Sur la piste de Sadok B. est une enquête au long cours réalisée entre l’Allemagne et la Tunisie à partir d’une archive sonore centenaire issue du Lautarchiv2: la voix de Sadok Ben Rachid enregistrée sur un gramophone dans un camp de prisonniers en Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale.

J’ai raconté le début de cette enquête sonore menée avec Marie Guérin dans un premier article, publié sur Entre-Temps en septembre 2019. On y suit le chemin de la chanson de Sadok, un des premiers enregistrements de chant populaire tunisien – mais jamais entendu en Tunisie. Après avoir découvert l’archive sonore à Berlin en février 2018, Marie et moi allons en avril de la même année à Zossen-Wünsdorf sur les lieux de l’ancien camp où Sadok fut prisonnier. Puis nous faisons la traversée Marseille-Tunis en juillet, avec l’idée de rapatrier la voix de Sadok en Tunisie et dans l’espoir de retrouver ses descendants pour leur remettre cette archive. Nous ne trouvons pas trace de Sadok lors de ce séjour, ni parmi les nombreuses archives que je consulte. « Vous êtes dans un des trous de cette histoire » résume Éric Deroo3, spécialiste de l’histoire coloniale, rencontré lors de mes recherches.

En mars 2019, nous retournons en Tunisie et nous avons l’immense chance de retrouver la trace de Sadok.

Cette enquête a donné lieu à deux créations radiophoniques diffusés sur la Deutschlandfunk Kultur, la RTBF et la RTS, portées par Micro-sillons (Auf der Spur von Sadok B/ Recorded songs don’t ever die et Chanteuses).

Tout au long de cette enquête, nous faisons écouter la chanson de Sadok. D’un petit haut-parleur, émerge le son de sa très belle voix enregistrée un siècle plus tôt, dans un contexte contraint et violent.

Sadok chante.

Les personnes rencontrées sur le chemin écoutent attentivement son chant et réagissent.

L’enregistreur tourne. REC. D’un enregistrement, l’autre. REWIND.

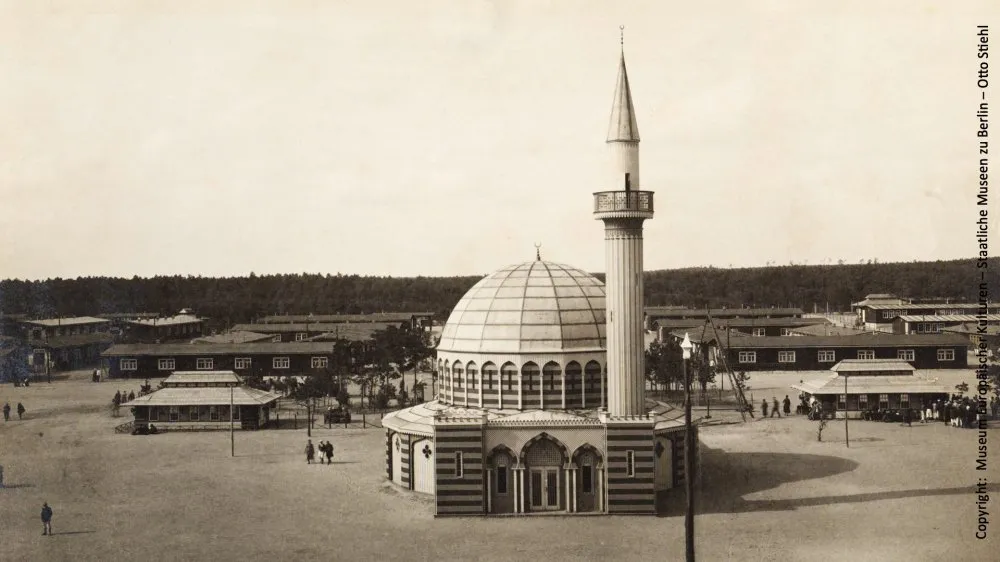

Zossen-Wünsdorf, Allemagne, 30 et 31 mai 1916

Des baraques au milieu de la forêt, une mosquée,

4 000 prisonniers d’Afrique et d’Asie.

Un disque tourne, des craquements, une voix en arabe.

Sadok, prisonnier de guerre tunisien, parle et chante dans sa langue natale devant un gramophone, dans la baraque d’honneur du camp transformée en studio d’enregistrement.

Sa voix est captée par une des premières machines à enregistrer le son sur disque plat (disque de shellac ou gomme-laque) inventé trente ans plus tôt par Emile Berliner.

Sadok se tient debout devant le cornet du gramophone, entouré de linguistes, d’un opérateur son de la firme Odéon et d’un gardien du camp.

De 12 h 35 à 13 h 25, Sadok déclame et chante tour à tour, en dialecte tunisien, des fragments poétiques de tradition orale. Il improvise et chante sa propre histoire, son récit de guerre : il raconte notamment sa mobilisation en Tunisie en 1914 en tant que soldat, puis sa blessure sur le champ de bataille en Belgique où il a été fait prisonnier. Sa voix est posée, maîtrisée, il a l’habitude de chanter.

À la fin de l’enregistrement, on entend une tonalité de quelques secondes, à une hauteur approximative de 435 hertz, la fréquence référentielle occidentale de l’époque pour le diapason de la note la. Cette tonalité détone. Savante, neutre, froide, elle rompt avec la puissance du chant de Sadok.

« C’était un jour de Ramadan

La nouvelle était sans pardon

Ils ont sorti les crayons et les papiers

Et sur leurs registres nous ont enregistrés

Ils nous ont traînés jusqu’aux Allemands

Avec leurs balles, ils nous ont blessés

Quand Dieu voulait nous donner de la force

Pauvres de nous, nous avons été abandonnésEntre deux montagnes, j’ai été blessé

Seul j’ai saigné

J’ai pleuré, j’ai hurlé

Mon corps fut tout entier souillé

Les Allemands m’ont récupéré

Sous leurs verrous, ils m’ont enfermé

Moi qui croyais enfin rentrer chez moi

Maintenant je suis seul ici, déracinéEn Belgique, on m’a fait souffrir

Paroles du chant de guerre de Sadok enregistré le 30 mai 1916 à 13 h 15. Traduction de Refka Payssan

J’ai cru que j’allais mourir

Un médecin a aggravé mon état

En voulant m’amputer le pied

Mon sang coulait à flots

Seul Dieu a eu pitié de moi »

Le linguiste Wilhelm Doegen, instigateur de la Commission phonographique royale prussienne et le linguiste et orientaliste Hans Stumme encadrent l’enregistrement de Sadok. H. Stumme consigne dans une fiche personnelle (Personal-Bogen) plusieurs informations comme le numéro d’enregistrement (PK 257), le nom de Sadok (Ben Rachid), sa ville d’origine (Monastir), son métier (ouvrier agricole et poète populaire), son parcours militaire (soldat à Bizerte) et des commentaires sur le timbre de sa voix (« très puissant et clair »), etc.

Vers 13 h 30, Sadok quitte la baraque qui avoisine la mosquée érigée un an plus tôt dans ce camp spécial4réservé aux prisonniers mahométans issus des empires français et britannique5.

Amar M., algérien, lui succède. Cela fait cinq jours que des prisonniers africains, indiens et afghans défilent dans la baraque. Sadok, qui parle avec aisance dans le cornet du gramophone, sera de nouveau enregistré le lendemain après-midi6.

Ce n’est pas la première fois que la machine à capter les voix fait son irruption dans le camp. Cette fois-ci, elle sera en marche pendant treize jours.

Un siècle plus tard, en 2018, Marie et moi allons enregistrer sur les lieux de cet ancien camp. À l’exact endroit de celui-ci, nous découvrons un camp de réfugiés, africains et caucasiens pour la plupart. Nous sommes abasourdies. Nous faisons écouter le chant de Sadok. Sadok chante. L’enregistreur tourne.

Puis nous poursuivons notre chemin sur la piste de Sadok, jusque dans son pays natal. En mars 2019, lors de notre second voyage en Tunisie, nous nous rendons à Monastir, sa ville d’origine. À partir de ce moment-là, notre enquête bascule.

(Suite et fin dans le prochain épisode : « Monastir, 2019-2020 » …)

Merci à Adrien, Aurélien, Ayoub, Britta, Christine, Emmanuelle, Jasser, Hassine, Nacer, Nabil, Olfa, Patrick, Refka, à la famille Haj Youssef et au Lautarchiv, pour leur soutien dans l’écriture de cet article.

- Anette Hoffman « Close Listening: Approaches to Research on Colonial Sound Archives », The Bloomsbury Handbook of Sonic Methodologies, 2021. « La production coloniale de connaissances a laissé des traces sonores dans les archives. Entre le sifflement et le crépitement des vieux disques de gomme-laque et des cylindres de cire, on peut entendre des voix qui parlent, annoncent, musicalisent, murmurent, scandent, racontent, chantent et critiquent ». ↩︎

- Dans mon premier article, j’ai évoqué plus précisément le Lautarchiv (université Humboldt/ Humboldt Forum) où sont réunis 2 680 archives sonores : 1 650 enregistrements de voix sur disques de gomme-laque et 1 030 enregistrements musicaux sur cylindres de cire Edison. Ces enregistrements ont été collectés par la Commission phonographique royale prussienne sous la direction de Wilhelm Doegen (1877-1967), dans 31 camps allemands, pendant la Première Guerre mondiale. Soit autant de voix de prisonniers et de chansons enregistrées, en près de 250 langues et dialectes différents. Ces enregistrements s’accompagnent de fiches d’identité et de transcriptions.

Cette enquête linguistique et musicologique s’inscrit dans une démarche ethnographique plus large : de nombreux prisonniers issus des Empires britannique, français et russes ont également fait l’objet de recherches physico-anthropologiques (mesures anthropométriques, photographies, moulage de crânes, etc.). Ces matériaux récoltés dans un contexte contraint, violent, raciste et colonialiste forment aujourd’hui un ensemble d’archives éparpillées, troublantes et « sensibles ». Cf. l’article de Britta Lange, autrice de l’ouvrage Gefangene Stimmen Tonaufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Lautarchiv 1915-1918, Berlin, Kulturverlag Kadmos, 2019 / Captured Voices. Sound Recordings of Prisoners of War from the Sound Archive 1915 – 1918, Kulturverlag Kadmos Berlin, 2022. ↩︎ - Éric Deroo, Pascal Le Pautremat, Héros de Tunisie : spahis et tirailleurs d’Ahmed Bey 1er à Lamine Bey (1837-1957), Éditions Cérès, 2006. ↩︎

- Le « camp spécial du croissant » (Halbmondlager littéralement « camp de la demi-lune » traduit couramment en français par « camp du croissant ») se situait à Wünsdorf, à une quarantaine de kilomètres au sud de Berlin. Il fut construit sur un terrain militaire. Ce camp réunissait des soldats issus des empires français et britannique, essentiellement des prisonniers africains, pour la plupart musulmans ( « mahométans »), et des prisonniers asiatiques (dont beaucoup d’Indiens). Environ 4 000 hommes vivaient quotidiennement dans ce camp constitué d’une cinquantaine de baraquements. Au camp du croissant, on a construit en 1915 la première mosquée d’Allemagne : l’un des enjeux était de convaincre les prisonniers musulmans de se rebeller contre leurs propres colons (l’orientaliste et diplomate allemand Max von Oppenheim fut l’instigateur de ce « jjhad » organisé par le Bureau de renseignement allemand pour l’Est). Malgré une forte propagande et des conditions spécifiques (encadrement arabophone, conférences, journal El-Dschihad, etc.), rares furent ceux qui se sont engagés volontairement aux côtés des Allemands et des Turcs. Certains prisonniers furent transférés dans d’autres lieux de détention en Allemagne, d’autres furent envoyés en 1917 en Roumanie dans des camps de travail agricole ou moururent sur place. À la fin de la guerre, le camp se vida ; les prisonniers rejoignirent en 1919, pour la plupart, leurs terres natales. La mosquée fut démolie quelques années plus tard. Jusqu’à nos jours, la zone a connu différentes fonctions : caserne, camp d’entraînement pour les athlètes des Jeux olympiques de Berlin en 1936. À partir de 1938, le quartier général du commandement suprême des forces armées et le siège du haut commandement de l’armée (Wehrmacht) furent situés aux abords de l’ancien camp. A la fin de la guerre, la zone fut occupée par les troupes soviétiques. En février 1954, l’endroit devint le quartier général des forces soviétiques en Allemagne surnommé la « Petite Moscou » ou la « Cité interdite » (Verbotene Stadt). : entre 40 000 et 70 000 militaires et civils soviétiques y ont habité jusqu’en 1989. Les derniers Russes ont quitté les lieux en 1994. Le lieu de l’ancien camp fut l’objet des fouilles archéologiques. On y trouve actuellement un camp de réfugiés de la Croix Rouge. Non loin du camp, dans la forêt, il y a un cimetière militaire – Ehrenfriedhof Zehrensdorf –avec les tombes de plusieurs centaines de soldats issus des empires britannique, russe, et français. Il fut démantelé tout au long du XXe siècle puis reconstruit au début des années 2000. Il n’y a plus de corps enfouis dans le sol mais des stèles installées ou réhabilitées par les anciens belligérants… Cf. Gerhard Höpp, Muslime in der Mark. Als Kriegsgefangene und Internierte in Wünsdorf und Zossen, 1914-1924, Berlin, Verlag Das Arabische Buch, 1997 ; Christoph Lorke, « After the End of “Little Moscow”: Memories, (Re)Construction, and Appropriation of Space in Wünsdorf » in Electronic Journal of Folklore, 2017 ; Jean-Yves Le Naour, Djihad 1914‑1918. La France face au panislamisme, Paris, Perrin, 2017. ↩︎

- Depuis les guerres de conquête coloniale au XIXe siècle et jusqu’à la décolonisation, l’armée française recrute des soldats et des travailleurs « coloniaux ». La Grande Guerre marque un tournant dans ce processus. Une mobilisation massive a lieu notamment en Afrique. Ainsi, dès l’été 1914, de nombreux soldats colonisés rejoignent le front dans le nord de la France et en Belgique. Certains survivent, d’autres sont blessés, meurent au combat ou sont capturés sur le champ de bataille et emprisonnés en Allemagne.

Concernant les soldats et travailleurs maghrébins : « sur les 175 000 à 180 000 Algériens mobilisés, les 75 000 Européens d’Algérie ainsi que les 20 000 des deux protectorats (auxquels s’ajoutent 1 000 Européens d’Égypte) que l’on retrouve dans des bataillons mixtes, les 40 000 à 45 000 Marocains et les 85 000 Tunisiens recrutés, on compte 80 000 à 85 000 combattants tués et disparus » in Yvan Gastaut, Naïma Yahi, et Pascal Blanchard, « La Grande Guerre des soldats et travailleurs coloniaux maghrébins ». Migrations Société, n° 156(6), 119-136, 2014.

Pendant la Première Guerre mondiale, on compte près de 7 millions de prisonniers de guerre militaires dont environ 2,5 millions d’hommes détenus dans des camps allemands. L’histoire de ces prisonniers de la Grande Guerre est une question encore trop peu étudiée. Parmi ces prisonniers de guerre, on compte de nombreux soldats « colonisés » issus des Empires britannique, français et russe, venus du monde entier, pour combattre sur le champ de bataille européen. Cf. Annette Becker, Oubliés de la Grande Guerre. Humanitaire et culture de guerre 1914-1918 : populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, Paris, Noêsis, 1998 ; Heather Jones, Violence against Prisoners of War in the First World War. Britain, France and Germany, 1914-1920, Cambridge University Press, 2011 ; Anne-Marie Pathé, Fabien Théofilakis (dir.), La captivité de guerre au XXe siècle. Des archives, des histoires, des mémoires, Paris, Armand Colin, 2012 ; https://grandeguerre.icrc.org/fr. ↩︎ - Il existe 9 archives sonores de Sadok d’une durée totale de 19 minutes environ (chaque disque ne pouvant pas excéder 5 minutes). 5 disques ont été enregistrés le 30 mai 1916 de 12 h 50 à 13 h 30 : le chant d’amour dit puis chanté (PK 255/1; PK 255/2), des devinettes dites (PK 256), le récit de guerre improvisé dit puis chanté (PK 257/1, PK 257/2). Les 4 autres ont été enregistrés le lendemain, le 31 mai 1916, de 15 h 35 à 16 h 15 : le conte de la femme chaste (PK 265, PK 266, PK 267, PK 268). Outre les bruits parasites, on entend sur les disques les voix murmurantes des scientifiques sans en capter les propos, particulièrement dans l’archive PK 256 : Sadok cite des devinettes en donnant la question puis la réponse immédiate ; lorsqu’il cite une devinette très vulgaire avec un ton particulièrement insistant voire effronté, il ne donne pas tout de suite la réponse ; il semble qu’il crée une gêne chez les scientifiques. Britta Lange dans son ouvrage Gefangene Stimmen Tonaufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Lautarchiv 1915-1918 (op. cit.) indique également que Nada Shama est la première, en 2018, à avoir remarqué dans l’enregistrement PK 257/1 qu’à la fin de la première strophe de son récit de guerre parlé, Sadok interpelle les scientifiques : « Est-ce que je dois chanter ? ». On ne perçoit pas de réponse de leur part audible. Sans doute ont-ils été troublés par cette intervention qui perturbe le protocole scientifique. ↩︎