Washington en Somme. Ép. 2 : Un voyage et des préparatifs

En avril 2025, Louis Teyssedou, professeur de lettres-histoire-géographie en lycée professionnel à Amiens, et ses élèves ont traversé l'Atlantique, jusqu'à Washington D.C. Dans leurs valises, ils ont emporté de quoi y faire connaître l'histoire de celles et ceux qui avaient traversé l'océan dans l'autre sens durant la première moitié du XXe siècle, sur la présence américaine dans la Somme entre 1918 et 1958. 2e épisode, sur les préparatifs du projet : entre recherche de financements et élaboration du programme des visites, de nouvelles perspectives se dessinent.

D’une guerre mondiale à l’autre, des baraquements de la Red Cross réutilisés pendant l’après-guerre à la venue de Eleanor Roosevelt à Amiens en 1948, en passant par les traces archéologiques du petit village de Cantigny (cf. épisode 1. « Traces américaines, entre baraquements et tranchées »), j’étais convaincu que le prochain projet pédagogique devait être mené autour de l’implantation américaine dans la Somme entre 1918 et 1958. Les bornes chronologiques du projet faisaient la couture entre les connaissances acquises par les élèves en classe de Première pro l’année précédente (« États et sociétés en mutations XIXe siecle-1ère moitié du XXe siècle ») et le programme de Terminale de l’année en cours (« Vivre en France en démocratie depuis 1945 »). Désormais, il fallait se donner une chance de partir.

Partir

Le projet devait quitter l’enceinte du lycée. Une première échappée se décide en novembre 2024 avec un projet de tenue d’une exposition à la bibliothèque Louis-Aragon d’Amiens pour mai 2025. En accord avec la direction des bibliothèques d’Amiens Métropole, il est décidé de montrer le futur travail des élèves et des photographies d’archives.

Il fallait maintenant être en capacité de faire partir les élèves aux États-Unis. La dimension que revêt ce potentiel voyage est telle que les élèves n’ont été prévenus qu’une fois celui-ci ficelé. Pour le préparer, il fallait nouer des liens outre-Atlantique et créer des partenariats en France.

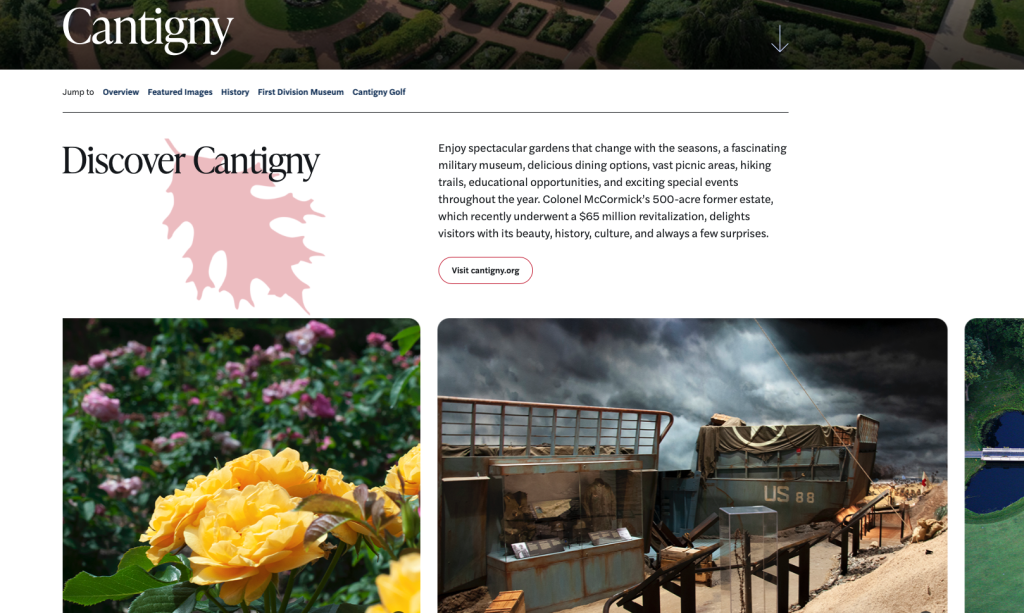

Des premiers contacts sont établis aux États-Unis. La bataille de Cantigny tient une place importante dans la mémoire collective américaine. Il s’agit de la première victoire américaine de la Première Guerre mondiale. La fondation McCormick, créée par Robert R. McCormick, magnat de la presse américaine et colonel de l’armée américaine ayant participé à la bataille de Cantigny, a ouvert un musée Cantigny dans l’Ohio. Quant au chef du corps expéditionnaire américain, le général Pershing, il occupe une place importante dans le paysage mémoriel militaire national. Contactés, la fondation Pershing et notamment l’un de ses membres, le colonel Lichtenstein, accordent d’emblée un certain intérêt au projet.

Du côté français, il s’agit de trouver des partenaires capables de financer en partie le projet. L’académie d’Amiens et sa direction de région académique aux relations européennes et internationales et à la coopération permettent d’échafauder sereinement le budget prévisionnel du projet. L’administration centrale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) est également informée de ce projet. Le délégué départemental de la fédération nationale André-Maginot et la présidence du Souvenir français – Amiens Métropole sont également contactés pour aider au financement.

La Trousse à projets, site des campagnes de financement participatif du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, permet également de faire une levée de fonds. Un club du Rotary d’Amiens et la participation financière des familles permettent de boucler sereinement le budget.

L’idée du départ se concrétise grâce au soutien émanant de ces différentes institutions. En janvier 2025, une première réunion avec les familles des élèves se tient au lycée.

Mémoires partagées entre les territoires : de Cantigny à Arlington

Rappelons-le, l’idée première était de rencontrer la petite-fille d’Eleanor Roosevelt et de lui remettre le livre réalisé l’année précédente, en Première, autour des images de la reconstruction d’Amiens pendant l’après-guerre (cf. épisode précédent).

Mais petit à petit le projet se concentre autour d’un territoire : Cantigny. Le village de Cantigny dispose de nombreuses ressources pour évoquer la présence américaine dans la Somme. Il y a les graffitis de soldats américains dans les caves des maisons. Il y a également les bois du village, qui ont gardé les traces des tranchées, tant américaines qu’allemandes, et des combats.

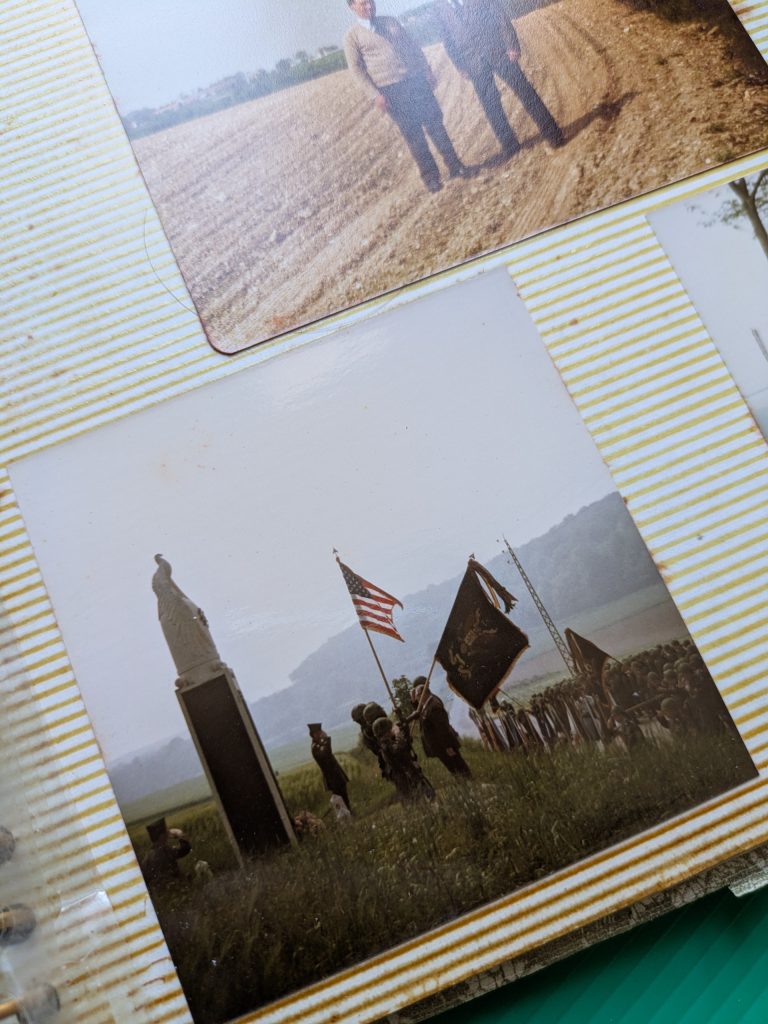

Il y a également la collection de Joseph Leféver. Maire du village pendant plus de 30 ans, Joseph Leféver avait ouvert un espace de médiation où venaient se recueillir les vétérans américains et français. Cette collection est faite d’objets et de documents iconographiques. Il y a, par exemple, des fusils des soldats américains, des casques, le drapeau américain offert par le général Pershing au village de Cantigny en 1937 (le général Pershing est venu en France à cette date pour inaugurer différents monuments aux morts américains). La présence du général Pershing est omniprésente dans le village, ce qui explique l’intérêt et le soutien immédiat de la fondation éponyme. En décembre 2024, le village de Cantigny reçoit aussi la visite d’un membre de l’American Legion (une des plus grandes associations de vétérans américains, fondée en 1919 à Paris), que j’ai contacté et qui souhaite en savoir plus sur ce passé.

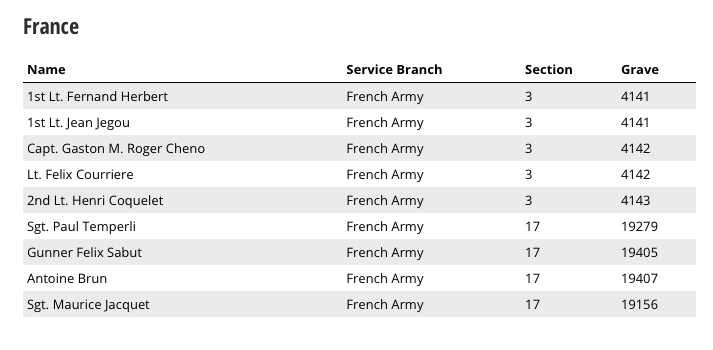

Alors, comment faire dialoguer cette mémoire autour de Cantigny avec notre voyage aux États-Unis ? Il faudrait la mettre en regard avec un autre lieu, sur place. Un membre de la Fondation Pershing évoque une éventuelle visite du cimetière militaire d’Arlington, où le général Pershing est enterré. Il me signale la présence en ce lieu de soldats français morts pour la France et me fournit leurs noms et prénoms. Qui sont ces soldats français enterrés à Arlington ?

En 1917, des officiers français ont quitté la France pour se rendre aux États-Unis afin d’assurer l’instruction des soldats américains. Cette mission militaire française, qui fait suite à la mission Viviani-Joffre ne porta pas tous ses fruits et fut parfois mal perçue par les Américains comme l’écrit Jean-Jules Jusserand, ambassadeur de France aux États-Unis :

Tout ce qui représente l’ancienne armée américaine est imbu de l’esprit très noble en lui-même, mais très national, de West Point, (…) et ne voit pas sans quelque ombrage grandir le rôle des instructeurs étrangers.

Certains de ces soldats français sont morts outre-Atlantique. Leur mort a fait l’objet d’articles dans la presse écrite américaine. Ces articles, que nous avons retrouvés, sont les marqueurs d’un certain intérêt pour ces soldats.

Trois officiers du camp Cody se sont noyés (Deming Headlight Newspaper, « Three Camp Cody officers are drowned », 09/08/1918)

Le lieutenant Fernand Herbert, instructeur en artillerie légère au camp Cody, le lieutenant Jean Jegou, instructeur en maniement de grenades, tous deux membres de la mission militaire française aux États-Unis, se sont noyés vendredi soir dernier lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient a été emportée par un arroyo inondé à douze milles au sud de Silver City et a chuté d’une haute falaise. Le sergent Ernest Picard, appartenant à la Motor Truck Co. No. 350, qui conduisait la voiture dans laquelle se trouvaient les officiers français, s’est également noyé. (…)

Les deux officiers décédés étaient mariés, le lieutenant Jegou laissant une veuve et deux enfants en France, et le lieutenant Herbert laissant derrière lui une veuve en France. Ils avaient chacun servi pendant trois ans au cœur des combats en Europe et le lieutenant Jegou avait également servi pendant plusieurs années dans la marine française. Depuis leur arrivée à Camp Cody, les deux officiers avaient gagné l’estime des officiers et des hommes américains avec lesquels ils étaient associés à la formation des troupes américaines, et le regret que l’on ressent à la suite de leur mort prématurée et tragique est profond et sincère.

Le sergent Picard est venu à Camp Cody de Worcester, dans le Massachusetts, et avait été désigné pour servir de chauffeur aux officiers français en raison de sa connaissance de la langue. On dit qu’il était un citoyen américain naturalisé d’origine franco-canadienne et qu’il était le sous-officier le plus apprécié de son organisation.

Un autre officier, le lieutenant Henri Coquelet, est décédé des suites de ses blessures sur le front européen. L’article retrace son parcours de guerre et montre que des réseaux de sociabilité avaient été établis assez rapidement.

Un héros français meurt ici des suites de ses blessures (Washington Times – 01/11/1919)

Le lieutenant Henri Coquelet, héros de guerre français et membre du Haut-commissariat de France à Washington, est décédé hier à 15 heures à l’hôpital Gerfield des suites de blessures reçues au combat il y a deux ans.

Le lieutenant Coquelet servait dans l’artillerie de campagne de l’armée française au moment où il a été blessé. Le choc provoqué par un obus a provoqué une tumeur au cerveau qui, même si elle n’était pas considérée comme grave au début, s’est soudainement aggravée il y a environ neuf mois. Suite à sa blessure, il fut envoyé dans ce pays pour aider à l’instruction de la nouvelle armée américaine. Il fut ensuite affecté à la commission française, où il servit jusqu’à tomber malade, dans les derniers mois de 1918. Il fut envoyé à l’hôpital Walter Reed pour y être soigné, et peu de temps après, il fut transféré à l’hôpital Garfield. Le lieutenant Coquelet laisse dans le deuil sa veuve, bien connue dans les milieux mondains de Washington.

La présence de ces officiers rend la visite à Arlington plus que nécessaire. Les échanges avec l’administration centrale de l’ONACVG et la direction générale du Souvenir français – Amérique du Nord se renforcent chaque semaine et permettent, avec les conseils de membres de l’ambassade française à Washington, de dessiner un programme provisoire.

Tout un programme, et de nouvelles perspectives

Le voyage est validé au mois de décembre 2024. Les élèves pourront passer six jours à Washington D.C. en avril 2025. Le premier jour sera consacré à la rencontre d’Anna First, une des petites-filles d’Eleanor Roosevelt.

Au cimetière national d’Arlington, à quelques kilomètres au sud-ouest de Washington, c’est toute une cérémonie qui se profile. Un dépôt de gerbe est accepté par la direction du cimetière. La fondation Pershing, l’American Legion et l’association des vétérans du 28e régiment d’infanterie répondent favorablement à l’invitation des élèves : des représentants de chacune de ces institutions seront présents. Les élèves liront des poèmes américains et remettront des médailles aux vétérans. Il est également prévu d’assister à la relève de la garde de la tombe du soldat inconnu. Nous ne le savons pas encore mais la guerre d’Indépendance surgira lors de ce moment.

Et entre ces deux événements ? Grâce aux recommandations conjointes de l’ONACVG et de l’ambassade française, il est décidé de visiter la Anderson House, qui est le siège des Cincinnati. La Society of the Cincinnati a été fondée par George Washington en 1783 ; elle est composée de ceux qui se sont distingués pendant la guerre d’indépendance des États-Unis. Elle est formée de 13 sociétés d’États, correspondant aux 13 États américains existants lors de la constitution des États-Unis, ainsi que d’une société française nommée Société des Cincinnati de France. La visite de la Anderson House et de sa bibliothèque (avec ses riches archives) doit renforcer l’évidence de cette mémoire partagée et souligner l’importance des racines de celle-ci pour nos interlocuteurs. La participation de l’armée française à la guerre d’Indépendance des États-Unis est le socle de cette mémoire.

Une visite est aussi programmée au Smithsonian toujours à Washington D. C., ainsi qu’une autre au National Museum of the United States Army, en Virginie. Là encore, le volet relatif à l’aide française aux insurgés américains s’immisce et commence à prendre une place importante dans le programme du voyage. Il l’est encore plus quand nous savons que nous pourrons présenter notre projet aux élèves du lycée français de Washington D. C. Cet établissement a pris pour nom celui de Rochambeau. Le général Rochambeau était à la tête du corps expéditionnaire français lors de la guerre d’indépendance des États-Unis et s’est illustré aux côtés du marquis de La Fayette et de l’amiral de Grasse.

Être acteur de son voyage et relai de cette mémoire partagée

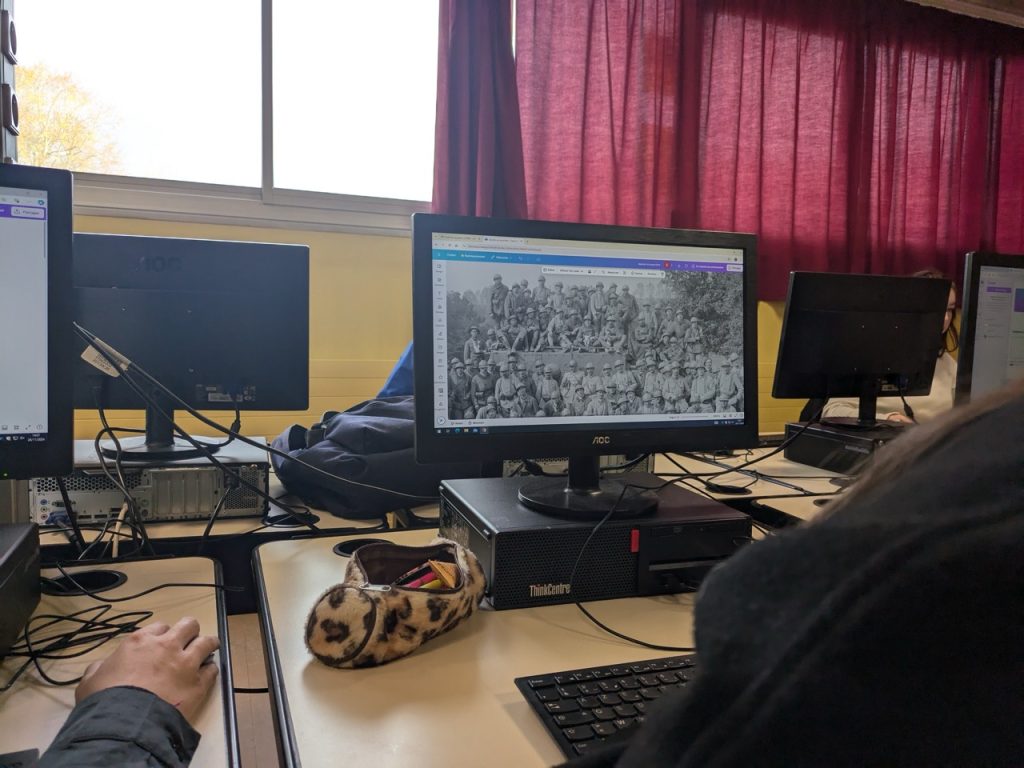

Il fallait aussi rendre les élèves acteurs de ce voyage et leur permettre de s’investir pleinement dans le projet. Ils ont donc préparé, en amont, des contreparties pour la campagne de financement participatif (un livre, des cartes postales et une affiche).

Leur vente allait générer des bénéfices pour financer le projet, mais aussi nous servir de cadeaux pour nos interlocuteurs américains. En parallèle, certaines élèves (la cohorte qui s’apprête à partir est quasiment exclusivement féminine) ont appris à déclamer correctement les poèmes en américain qui seront lus à Arlington.

Il est également prévu que les élèves partiront en avril 2025 avec leurs téléphones et un micro-enregistreur prêté par la Direction régionale du numérique pour l’éducation. Ils vont ainsi pouvoir mettre en pratique des compétences liées à l’Éducation aux médias et à l’information et inscrire le projet dans une dimension culturelle numérique et informationnelle.

La mission EMI est conduite dans l’académie d’Amiens par le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information et le référent inspecteur de l’Éducation nationale lettres-histoire-géographie Régis Signarbieux. L’objectif de l’EMI est de permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une société de l’information et de la communication, de former des citoyens éclairés et responsables, capables de s’informer de manière autonome en exerçant leur esprit critique.

Leur équipement permettra de réaliser un carnet de voyage et également des reportages. Ces reportages, qui évoquent la mémoire de cette histoire partagée entre les États-Unis et la France, permettront de nourrir une émission de webradio qui se fera à l’Historial de Péronne en mai 2025. Grâce à l’équipe de la webradio du lycée professionnel Jean-Racine de Montdidier conduite par Yohan Sautiere, les élèves, qui seront en position de journalistes, pourront avoir un regard critique sur leur expérience et réaliser des interviews. Il s’agit de faire de ce voyage un événement et une information partagée au-delà de la sphère scolaire.

Ce type de projet permet également aux élèves de révéler certaines compétences « cachées ». Une élève, férue d’informatique, prend la décision de partir avec une petite caméra et de faire un documentaire de ce voyage.

Et ainsi, tout est prêt, ou plutôt tout se peaufine. Le temps passe et se presse : on arrive au mois d’avril. Direction Roissy, avec les élèves. Bientôt, c’est l’Amérique…

Suite au prochain épisode !