La politique chez soi et sur soi. Écrire une histoire matérielle et politique du Risorgimento italien

Éventails, statuettes, chemises, tabatières, cocardes... Les objets politiques du quotidien inondent les espaces publics et privés dans l'Italie du Risorgimento. Pour Entre-Temps, Michele Magri revient sur cette documentation matérielle de l'histoire politique du XIXe siècle italien, sur l'importance de la considérer non comme un ensemble hétéroclite de curiosités mais comme un corpus d'objets : objets du quotidien, objets politiques et, aujourd'hui, objets de recherche. L'occasion de faire le point sur la méthode de rassemblement et d'analyse qui s'y applique, et sur les façons de les replacer dans leur contexte historique de production, de diffusion et d'activation.

La matérialité du politique dans l’Italie des révolutions

Un triste presentimento (Un triste pressentiment) : ainsi s’intitule un célèbre tableau de 1862 du peintre milanais Gerolamo Induno, aujourd’hui conservé à la Pinacothèque de Brera à Milan (fig. 1). Fidèle à son style, Induno y représente un intérieur domestique plutôt modeste, mais riche de références et allégories politiques.

Au centre de la scène, une jeune femme en tenue de chambre est assise sur son lit, absorbée dans une contemplation mélancolique de l’objet qu’elle tient entre ses mains. Pourtant, au-delà de son expression songeuse, c’est le décor qui l’entoure qui retient l’attention et révèle un message plus profond. À droite, accrochée au volet de la fenêtre, une gravure ou un dessin figure un groupe de chemises rouges – les célèbres volontaires garibaldiens – brandissant un drapeau tricolore italien (fig. 2). Plus au centre, suspendue au mur derrière la jeune femme, se trouve une reproduction du Baiserde Francesco Hayez, œuvre considérée comme véritable icône du romantisme italien et symbolisant depuis sa réalisation les idéaux patriotiques et l’amour de la liberté. Mais un autre objet capte le regard : dans une niche repose un petit buste blanc de Giuseppe Garibaldi, peut-être en craie (fig. 3). Objet singulier dans un cadre domestique, il révèle pourtant une réalité fondamentale du Risorgimento – ces décennies du XIXe siècle, marquées par une série de conspirations, d’insurrections, de révolutions et de guerres, qui, de 1815 à 1861, ont conduit à l’unification de l’Italie – et demeure pleinement d’actualité : la politique ne se réduit pas aux mots, aux écrits ou aux idées abstraites, mais se matérialise également dans des gestes, des rituels, des couleurs et des objets du quotidien, qui confèrent à l’engagement et à l’action une dimension tangible et émotionnelle, capable de susciter immédiatement adhésion ou rejet.

À l’âge des révolutions en Italie, et plus largement en Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle, les pratiques militantes s’ancrent de plus en plus dans le quotidien à mesure de l’élargissement de la sphère publique et de la politisation croissante des sociétés. L’engagement ne s’exprime pas uniquement par la parole et l’écrit, mais aussi par des symboles visibles et des objets porteurs de messages, explicites ou implicites. L’existence de symboles et d’objets politiques du quotidien est attestée depuis des temps bien plus anciens, mais ils circulent alors avec une ampleur inédite, aussi bien dans l’espace public que dans les intérieurs domestiques.

Dans la péninsule italienne du Risorgimento, cette culture matérielle relève à la fois d’un outil et d’un terrain de lutte entre les forces qui aspirent à l’unité nationale – libéraux, démocrates, républicains et monarchistes constitutionnels – et les autorités des États pré-unitaires, souvent despotiques et soucieuses de préserver, y compris par la force, l’ordre issu de la Restauration. Face à la censure et à la répression, l’expression politique emprunte alors d’autres canaux plus discrets mais non moins efficaces. Qu’il s’agisse d’accessoires personnels, d’objets décoratifs, d’œuvres d’art ou même de spécimens naturels, ces artefacts, portés ou cachés, permettaient d’afficher des prises de position interdites, devenaient des marqueurs d’appartenance et des vecteurs de mobilisation, participaient à la construction de nouvelles formes de discours et d’engagement politique. Leur essor s’inscrivait dans un marché en pleine expansion, où la consommation d’objets patriotiques se banalisait tout en s’intégrant à des circuits de production en cours de modernisation. Aujourd’hui encore, les nombreux musées du Risorgimento présents dans plusieurs villes italiennes conservent ces témoignages matériels de l’engagement politique passé. Mais de quels objets parle-t-on ? Qu’en savons-nous vraiment ? Comment les étudier ?

Déchiffrer l’engagement politique par la matérialité

C’est précisément cette dimension matérielle du politique dans l’Italie du Risorgimento qu’un groupe de chercheuses et chercheurs des universités de Padoue, Bologne et Pavie, dont je fais partie, s’attache à explorer dans le cadre d’un projet de recherche national coordonné par Carlotta Sorba, financé par le Ministère italien de l’université et de la recherche, intitulé « Cultura materiale e Risorgimento: attivismo, emozioni, mobilità ». L’objectif, partagé avec d’autres groupes de recherche similaires, notamment celui à l’origine du site Objetspol en France, est de traiter ces artefacts comme des sources à part entière, cruciales pour comprendre la mobilisation politique.

Nous nous attachons ainsi à étudier une grande diversité d’objets, en nous appuyant sur les collections muséales et, dans certains cas, sur celles de collectionneurs privés. Parmi eux, les vêtements occupaient une place centrale dans la culture matérielle du politique : la célèbre chemise rouge des garibaldiens ou les chapeaux tronconiques à plume, dits à l’Ernani ou à la calabraise, inspirés du théâtre et popularisés en 1848, constituaient par exemple des marqueurs visibles d’appartenance révolutionnaire. D’autres objets portatifs et accessoires du quotidien, plus discrets, participaient également à la diffusion des idéaux patriotiques : cocardes, foulards, éventails, porte-monnaie, pipes ou tabatières étaient ainsi ornés d’images séditieuses et de devises engagées. L’espace domestique n’échappait pas à cette dynamique. Comme le montre le tableau d’Induno, le décor intérieur pouvait en effet refléter une adhésion politique : statuettes, horloges et encriers côtoyaient des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des tasses à café et même des papiers peints chargés de symboles et de slogans. Parfois, même des éléments naturels en apparence anodins, tels que des branches ou des pierres, prenaient une dimension allégorique, incarnant la patrie ou servant de supports à des inscriptions interdites. Avec le temps, certains de ces objets étaient aussi chargés d’un caractère quasi sacré : la guitare de Giuseppe Mazzini, le poncho de Garibaldi ou, en parfaite adéquation avec l’esthétique romantique de l’époque, des mèches de cheveux et des poils de barbe de révolutionnaires – objets pour le moins surprenants – étaient conservés comme des reliques.

Face à cette pluralité de matériaux, notre travail repose sur deux approches. La première piste consiste à retracer la « biographie » de ces objets : leur parcours à travers le temps et l’espace, de leur fabrication à leur circulation et leur emploi. La seconde piste vise à replacer ces objets dans leur contexte d’usage en les croisant avec d’autres sources, afin de les réinsérer dans leur réalité sociale, politique et culturelle, au plus près des pratiques quotidiennes de politisation, des dynamiques de mobilisation et des expériences concrètes des acteurs du passé.

Ce projet va au-delà de l’étude des objets eux-mêmes : il s’agit plutôt d’élargir le nombre des sources possibles en incluant des gisements d’informations riches, comme les musées, les collections publiques et privées, ou encore les sites historiques, qui ont traditionnellement été moins pris en compte, notamment dans le domaine politique où les études se sont longtemps concentrées presque exclusivement sur les discours et les textes, en négligeant les objets et leurs rôles dans les pratiques politiques et sociales. L’hypothèse qui sous-tend cette démarche est que l’interaction entre les dimensions matérielle et politique peut s’avérer fructueuse des deux côtés. Cela permettrait non seulement de mieux saisir les dynamiques de la sphère politique, mais aussi de comprendre le rôle fondamental que joue la matérialité dans les transformations sociales. L’histoire matérielle du politique devient ainsi un moyen privilégié pour croiser des perspectives d’analyse rarement réunies : d’un côté, l’histoire politique – les idées et leur circulation, les pratiques de politisation et mobilisation – et de l’autre, les pratiques de consommation et les usages sociaux, à la frontière entre public et privé, que ces objets incarnent si bien.

Mais procédons dans l’ordre. La reconstitution de la biographie de ces objets, de leur trajectoire, est l’un des objectifs clés de notre démarche. Cette approche ne se limite pas à un simple intérêt pour l’objet en tant qu’artefact, mais vise à comprendre son origine et son parcours, pour mettre en lumière les modalités concrètes de sa production et de sa circulation. Comment ces objets circulaient-ils ? Comment étaient-ils fabriqués, utilisés, réappropriés ? Par qui ? Dans quelles conditions ? S’agissait-il de productions artisanales clandestines ou de produits manufacturés en série ? Comment étaient-ils utilisés, transmis, cachés ou exposés ? Ces interrogations, toutefois, n’ont bien souvent pas de réponses précises. La rareté des traces documentaires représente un défi majeur, alors que leur histoire n’a pas été systématiquement préservée. Leur parcours est donc difficile à retracer, car ces objets ont non seulement circulé dans l’espace, traversant les frontières, échappant à la censure ou à la confiscation, mais ont aussi traversé le temps. Ils ont été modifiés, manipulés, et leur usage, leur signification ont évolué, perdant parfois leur portée politique à mesure que les circonstances changeaient, ou tombant parfois dans l’oubli. Lorsqu’ils ne sont pas abandonnés dans un vieux grenier, ces objets finissent dans des musées ou des collections privées avec des informations limitées : une date d’entrée dans la collection, le nom d’un donateur, ou une provenance approximative, une date de création estimée. Il faut alors s’atteler à une tâche familière pour les conservateurs du patrimoine et les historiens de l’art : à partir du matériau, du style, des images et inscriptions éventuelles, il faut tenter d’estimer la période de production et parfois même le lieu d’origine, ou de déterminer s’il s’agit d’un produit artisanal, fabriqué « d’en bas », ou d’un objet produit en série.

Ainsi, on peut affirmer que la plupart des objets liés à la nostalgie napoléonienne, largement diffusés en Italie comme en France et perçus avec méfiance par les autorités de la Restauration, remontent aux années qui suivent immédiatement le Congrès de Vienne, à une époque où, même au sud des Alpes, l’espoir d’un retour de l’empereur ou, à défaut, d’une renaissance de ses idées et de ses luttes, restait vivace. Un exemple emblématique en est une tabatière en bois, conservée au Musée du Risorgimento de Brescia, en Lombardie, qui reproduit une gravure représentant les funérailles d’un révolutionnaire, accompagnée de l’inscription « Le convoi d’un brave » (fig. 4). À première vue, cette scène pourrait paraître inoffensive, mais grâce aux symboles et à l’iconographie, qui se retrouve dans d’autres représentations similaires, on peut reconnaître une évocation des funérailles de Napoléon à Sainte-Hélène. Pas n’importe quel révolutionnaire, donc ! Et certainement pas une figure que les autorités autrichiennes, qui contrôlaient la Lombardie à l’époque, auraient toléré de voir représentée.

De même, on peut déduire que les objets célébrant le pape Pie IX comme un souverain favorable à l’unification italienne, tels que des médaillons ou des foulards à son effigie, datent des premières années de son pontificat : à partir de 1846, lorsque sa position politique semblait pencher plutôt vers les libéraux, jusqu’à l’octroi d’une constitution en 1848, sous la pression des insurrections. De manière similaire, les objets célébrant Daniele Manin, leader de la révolution vénitienne de 1848-1849 contre les Autrichiens, datent de cette même période et de son direct après coup, lorsque sa figure a été héroïsée par les partisans de l’unification.

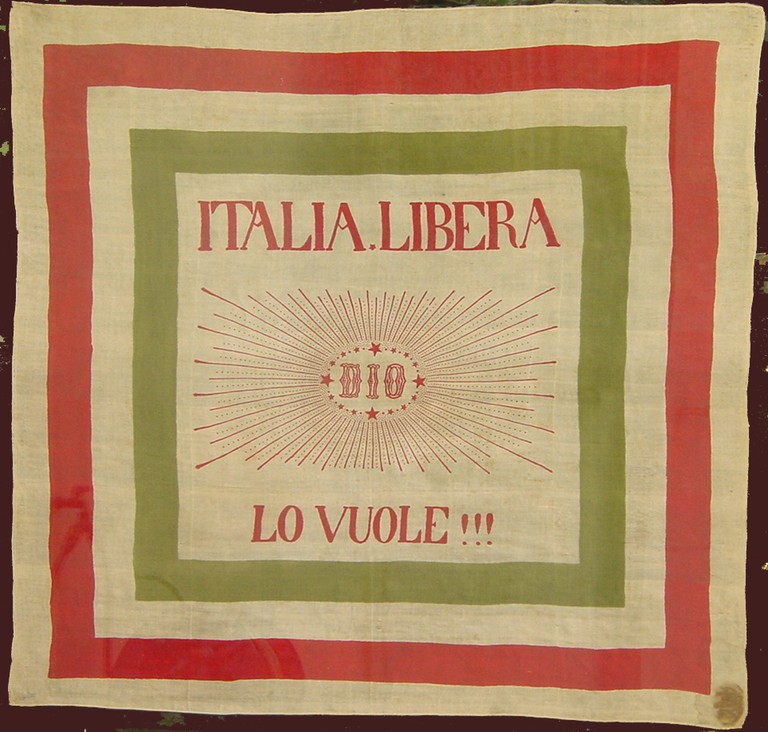

Observer, lire, interpréter : sur les traces des objets politiques en action

Mais au-delà de leur production et de leur circulation, comment ces objets étaient-ils effectivement utilisés ? Ce sont les objets eux-mêmes qui nous livrent parfois des indices précieux. Un éventail en ivoire et papier peint, probablement réalisé en 1848 et conservé au Musée du Risorgimento – Institut Mazzinien de Gênes, présente ainsi un double visage (fig. 5). Sur une face figurent des scènes champêtres, d’un goût plutôt néoclassique, où des figures majoritairement féminines évoluent dans une tranquillité arcadienne. Le recto présente au contraire un tout autre message dont l’interprétation revient à l’historien. Trois médaillons, sur le fond d’un paysage de ruines à peine esquissé, représentent des hommes et des femmes vêtus de manière indubitablement patriotique. Outre la présence de drapeaux tricolores portant au centre la devise « Italia libera – Dio lo vuole » (« Italie libre – Dieu le veut – »), l’une des formules les plus répandues dans la Péninsule en 1848, certains personnages arborent des tenues associées à l’imaginaire révolutionnaire de l’époque : ils sont coiffés du fameux chapeau à plumes à l’Ernani et affichent des écharpes et des cocardes tricolores.

Ce constat se confirme par le croisement avec d’autres sources, telles que le dessin intitulé « Mode d’Italia » paru en mars 1848 dans la revue Il Corriere delle Dame, qui présentait l’habillement spécifique des patriotes de Quarante-huit, en mettant en avant symboles, couleurs et choix vestimentaires : brassards, écharpes, cocardes et chapeaux à plumes (fig. 6). Ces observations nous aident ainsi à resituer l’éventail génois dans les bouleversements révolutionnaires de 1848. Ce lien est par ailleurs renforcé par la présence de personnages en uniforme militaire piémontais, en cohérence avec la guerre parallèle que le royaume de Piémont-Sardaigne menait contre les Autrichiens en Lombardie entre 1848 et 1849.

La circulation, l’usage et la diffusion de ces représentations se révèlent d’autant plus surprenantes lorsqu’on observe un autre éventail célébrant l’insurrection milanaise des Cinq journées, conservé au Museo della Guerra per la Pace « Diego de Henriquez » de Trieste, dont l’un des médaillons est presque identique à celui de notre éventail initial, hormis quelques détails et le choix des couleurs (fig. 7).

Quant à l’objet génois, son usage politique dépendait donc de son orientation, permettant soit d’afficher un message ouvertement subversif, soit, le cas échéant, de le dissimuler. Pour l’historien, cette dualité constitue une trace importante de l’emploi de tels artefacts dans l’espace public, révélatrice de gestes et de pratiques politiques de l’époque.

La nécessité de montrer et de cacher, d’affirmer et de dissimuler, ébauche d’ailleurs un cadre de surveillance constante et d’intense répression politique. Les gouvernements d’avant l’unification, constituent donc des sources précieuses pour comprendre ces objets : la censure, les circulaires, les saisies, les rapports de police et les procès-verbaux d’interrogatoires témoignent à la fois de l’ampleur de la répression exercée contre ces artefacts, de leur circulation clandestine et de leur présence dans l’espace public et privé. Dans certains cas, ces archives permettent d’identifier un objet précis parvenu jusqu’à nous ; plus souvent, elles révèlent l’ampleur de leur diffusion, leur présence dans les foyers et sur la voie publique, leur passage de main en main, leur transport au-delà des frontières. La contrebande, en particulier, était un vecteur essentiel de leur dissémination, tout comme les marchés transfrontaliers, les colporteurs, les « marchands de nouveautés » qui voyageaient de ville en ville.

Par leur iconographie, leur esthétique et leur charge symbolique, certains de ces objets rappellent d’ailleurs ceux étudiés dans le cadre du projet français Objetspol que j’ai mentionné plus tôt. Une ressemblance qui s’explique par leur circulation transnationale et par leurs messages communs. Car ces objets ne se déplaçaient pas seulement physiquement, échappant aux interdictions, mais aussi à travers les codes visuels, les emblèmes et les langages symboliques dont ils étaient porteurs. En effet, le XIXe siècle fut aussi un siècle de mobilité et d’engagement transnational : l’activisme politique se déployait aussi au-delà des frontières étatiques, à des échelles transnationale et impériale, facilitant la diffusion de ces objets et de leurs messages. Les archives des forces de l’ordre en témoignent avec une précision parfois involontaire, consignant ainsi les traces de cette diffusion, les usages discrets ou ostentatoires, l’obsession suscitée par leur omniprésence supposée et les détours empruntés pour tenter d’échapper à la censure.

À ces sources administratives et policières s’ajoutent les journaux et les chroniques de l’époque, mais aussi les récits plus intimes tels que les correspondances privées, les mémoires et les témoignages de celles et ceux qui ont affiché, utilisé, transmis ou dissimulé ces objets. Ces textes nous offrent une plongée dans la matérialité du politique et un accès direct à l’expérience vécue, permettant de saisir comment des objets, apparemment banals, pouvaient symboliser des actes de résistance ou de revendication. Un chapeau porté avec défiance, une cocarde cousue sur un revers de veste, un foulard porté au cou dont la teinte même pouvait être perçue comme un acte politique sont autant d’éléments mentionnés comme des évidences, parfois investis d’une valeur sentimentale ou idéologique explicitée. Et qui pourrait affirmer, par exemple, que l’objet tenu par la jeune fille dans le tableau d’Induno avec lequel nous avons commencé – montre à gousset, boîte en métal ou autre – ne portait pas, lui aussi, une trace de cette imagerie politique si populaire ?

Enfin, et nous en revenons ainsi à notre point de départ, ce sont bien les images qui offrent la mise en contexte la plus vivante de ces objets. Peintures, estampes, lithographies, dessins, esquisses, aquarelles, caricatures, parfois même imprimées ou gravées sur les objets eux-mêmes, capturent non seulement leur présence, mais aussi la manière dont ils étaient exhibés ou dissimulés, revendiqués ou tenus secrets. Parfois, elles nous renseignent même sur la façon dont ils étaient conçus ou sur leur appartenance à un goût ou à une mode du XIXe siècle. En mêlant consommation, communication, imagerie et activisme, ces objets participaient ainsi plus largement à la fabrique visuelle du politique telle qu’elle se construisait à l’époque.

Des objets et des gestes : la politique au quotidien

Les objets politiques du XIXe siècle, trop souvent relégués au statut de curiosités muséales, sont en réalité des sources riches pour comprendre comment se sont construites les mobilisations et comment les appartenances politiques de l’époque ont été définies. Ils rappellent que l’engagement ne se limitait pas aux discours enflammés ou aux batailles, mais s’exprimait aussi dans la théâtralisation et la popularisation de la politique, qui investissait les espaces publics à travers des rituels et des vêtements colorés, des chapeaux et des cocardes, mais aussi dans les gestes quotidiens : un buste posé dans une niche, un porte-monnaie sorti discrètement d’une poche, une tabatière ouverte avec précaution.

L’étude de ces objets permet d’articuler l’histoire politique et l’histoire matérielle. À travers eux, c’est toute une culture du politique qui se dévoile ; une culture dans laquelle les acteurs du Risorgimento ont façonné un imaginaire collectif, mêlant engagement personnel et action publique. Ainsi, contestations et adhésions prennent corps dans des objets tangibles, chargés d’une signification bien plus profonde qu’il n’y paraît au premier regard.

Pour aller plus loin :

- Nina Régis « Rassembler des miettes d’histoire : le cas du pain de guerre en Allemagne » publié le 2 avril 2024 sur Entre-Temps.

- Émission « Faire l’histoire : par le prisme des objets », animée par Patrick Boucheron sur Arte (2021-2022).

- Enrico Francia, « Objets et propagande au 19e siècle », Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe, mis en ligne le 13/04/2022.