Transmettre et dire l’indicible : mémoire du génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda au lycée Jean-Mermoz à Dakar

Écouter, et lire ; pour ensemble mettre en voix l'indicible. Professeure au lycée français Jean-Mermoz de Dakar, Émilie Dumanoir s'est demandé comment sensibiliser ses élèves à la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda. Elle revient sur les origines et l'élaboration d'un projet qui a mis au centre la parole des rescapé·es, et sur l'expérience qu'en ont tiré les élèves, personnellement et collectivement.

Septembre 2024 marque le début de ma deuxième année au lycée français Jean-Mermoz, à Dakar, où j’enseigne les lettres modernes. J’ai souhaité avoir la charge d’une classe de troisième, à la fois pour y enseigner le français et en être la professeure principale, afin d’y mener un projet qui me tient profondément à cœur : faire découvrir aux élèves l’histoire du génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda, un sujet que j’explore et transmets depuis plusieurs années.

Quelques temps plus tôt (bien plus tôt…), lorsque j’étais en classe de terminale, mon professeur d’histoire-géographie évoqua le génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda mais très vite il ajouta : « Bon, ce sujet n’est pas au programme. Je m’égare. » Alors, depuis ce jour-là, moi aussi j’ai décidé de « m’égarer » jusqu’à choisir cette question historique comme thème de mon mémoire de Master.

Depuis, j’ai eu la chance d’aller deux fois au Rwanda. La première en 2018 en tant que touriste ; j’ai parcouru une bonne partie du pays avec mon sac à dos. J’ai découvert deux mémoriaux : celui de Gisozi, à Kigali et celui de Murambi. En 2022, j’ai passé six semaines au Rwanda. Lors de la première partie de mon séjour, je suis venue en aide à Hélène Dumas, historienne spécialiste du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda, afin de constituer une partie des archives du génocide au mémorial de Nyanza- Kicukiro à Kigali. Puis, j’ai découvert les actions menées par l’association Ejo Hacu, sur la colline de Mushubati, près du lac Kivu, association consacrée à l’accompagnement de femmes victimes de viol, de violences conjugales et à l’organisation d’activités liées aux arts (danse, chant, dessins …) pour les jeunes du village pendant les vacances scolaires.

Devenue professeure de lettres-histoire au lycée professionnel Louis-Modeste-Leroy à Évreux, je voulais – absolument – construire un projet autour du génocide. Finalement, en 2019-2020, avec le soutien de ma collègue documentaliste, une classe de terminale accompagnement, soins et services à la personne a travaillé sur « les génocides du XXe siècle ». Malheureusement, la pandémie de COVID-19 est venue briser l’élan collectif : la déambulation historique prévue n’a pas pu avoir lieu et la restitution finale du projet s’est finalement déroulée à distance, les élèves, les parents et les professeurs ne pouvant la découvrir qu’à travers une simple vidéo, visionnée chez eux.

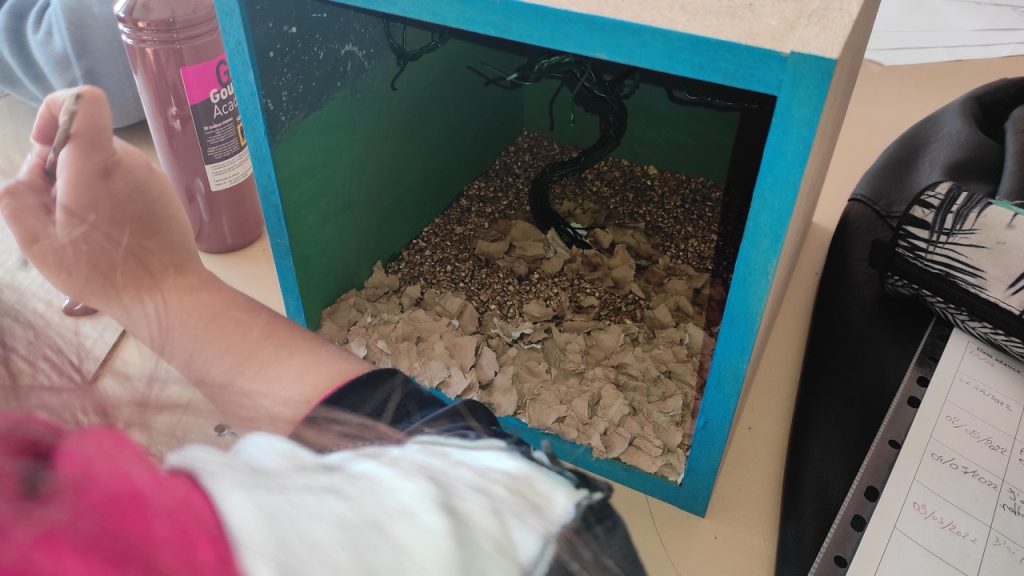

Au gré des événements, mon nom a fini par arriver jusqu’à la Ligue de l’enseignement. C’est alors que Chloé Créoff, coordinatrice du projet Construire le monde d’après, m’a proposé de participer à cette démarche de « recherche-action » en accueillant un rescapé au lycée [voir l’article de C. Créoff sur Entre-Temps, ndlr]. Avec mes collègues de dessin industriel et d’arts appliqués, nous avons imaginé une exposition pluridisciplinaire qui a permis aux élèves de seconde en communication visuelle et en usinage de combiner leurs talents pour donner corps aux paroles du témoin. Cette expérience a montré que la mémoire n’est pas seulement affaire de contenu historique : elle est aussi une matière vivante qui s’incarne dans des créations, des échanges, des rencontres qui transforment durablement les personnes qui y ont participé. Aujourd’hui, quelques années plus tard, je reçois encore des messages d’anciens élèves qui se souviennent de tel reportage, tel film, telle chanson que l’on avait étudiés en classe et sur lesquels ils retombent parfois par hasard.

En 2023, lorsque je suis arrivée au lycée français Jean-Mermoz de Dakar, l’idée de bâtir un nouveau projet autour du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda ne m’avait pas quittée. Il s’agissait, pour moi, de poursuivre ce travail de mémoire commencé à Évreux : permettre à des élèves, où qu’ils soient, de rencontrer cette histoire, de la comprendre et de la transmettre à leur tour. Je sais aujourd’hui que ce projet n’est pas un simple volet pédagogique : il s’inscrit dans un engagement personnel. C’est une manière, à mon échelle, de lutter contre l’oubli, de donner du sens à mon métier. Dans un contexte international où les récits historiques sont parfois contestés, oubliés ou déformés, continuer ce travail apparaît plus que jamais nécessaire.

Aux origines du projet : transmettre la mémoire du génocide

Après tout, ce n’est pas parce que j’étais désormais sur le continent africain que ce génocide était plus connu par les élèves qui m’allaient être confiés. En France, comme au Sénégal, peu d’élèves savent situer le Rwanda sur une carte, peu d’élèves savent ce qu’il s’est passé en 1994, peu d’élèves connaissent les différents événements qui ont mené au génocide.

« Madame, c’est ce que raconte Gaël Faye dans Petit pays ? » Ah ! C’était un début ! Mais, en creusant un peu, je me suis vite rendue compte que leurs repères étaient flous, que tous les événements se mélangeaient et que, par conséquent, ils ne parvenaient pas à comprendre ce qui s’était réellement produit. Il fallait donc que j’organise un projet autour de cette question historique à partir de la rentrée 2024. D’autres interrogations arrivèrent très vite : comment organiser un projet dans un lycée français à l’étranger ? Comment faire venir un·e rescapé·e ? Est-ce qu’un·e rescapé·e acceptera de venir jusqu’à Dakar ? Avec quels moyens ? Pour combien de classes ? Pour quels niveaux ? Avec quels collègues ? À quel moment de l’année ? Je me retrouvais alors face à une avalanche de questions logistiques, pédagogiques et humaines, qui témoignaient de la complexité de la construction d’un projet de mémoire.

Au fil des échanges avec mon collègue enseignant formateur du second degré (EF2D) en histoire-géographie, le projet s’est affiné : il concernerait toute l’année une classe de 3e qui préparerait ainsi une restitution finale orale ; le rescapé échangerait avec cette même-classe ainsi qu’avec les terminales spécialité humanités littérature philosophie (HLP), qui eux rencontreraient également Boubacar Boris Diop, auteur du roman Murambi, le livre des ossements ; et un temps de formation pour les enseignants de la zone d’Afrique de l’Ouest, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah à Paris, aurait lieu dans l’établissement. Finalement, les élèves de terminale spécialité histoire-géo, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) ont également eu la chance d’échanger avec les historiennes Hélène Dumas et Juliette Bour ainsi qu’avec le président d’Ibuka Sénégal, Yves Rwogera Manana.

Rencontrer un rescapé

« Madame, y a “vie de classe” vendredi ? » Cette question les élèves de 3C ne me l’ont posé qu’une seule fois ; le temps de la présentation du projet. Ensuite, ils savaient ; le vendredi de 13 h 45 à 14 h 40, il y a eu « projet » en salle H04. Ils avaient surtout retenu une chose de mon intervention : à la fin de l’année, la classe devrait présenter une restitution orale devant un public.

« Madame, tout le monde est obligé de parler ? » « Est-ce que certains peuvent rester dans les coulisses ? » « Il y aura combien de personnes dans le public ? » « Il faudra apprendre tout le texte ? » « Est-ce qu’il y aura d’autres élèves du lycée ? » « On va jouer dans l’amphithéâtre ? » « Madame, moi, quand je suis stressée je rigole, mais là c’est pas possible, on va parler d’un génocide, comment je vais faire ? » « Madame, je vais jamais réussir à parler devant un public ! » La peur et la timidité étaient au rendez-vous, je m’y attendais. Monter sur scène n’était pas une évidence pour eux : il allait falloir rassurer, expliquer, redonner – et même donner – confiance.

Alors, avec ma collègue d’histoire-géographie, ma complice pendant toute la durée du projet, nous y sommes allées étape par étape. Nous avons tout d’abord exploré ensemble l’histoire du Rwanda, cherché à comprendre les racines du génocide, et tenté de répondre à cette question : comment une telle tragédie a-t-elle pu avoir lieu en 1994 ?

À mesure que les semaines passaient, une attente s’était installée parmi les élèves : celle de la rencontre avec Valens Kabarari, rescapé du génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda. Nous avons étudié quelques passages de son livre, Vivant (Éditions Utopia, 2019). Quelques jours avant sa venue, alors que nous la préparions, chacun voulait participer à son accueil, lui faire visiter le lycée (et pour une fois, cela ne posait aucun problème de rester après la fin des cours).

Mercredi 12 février 2025, jour du témoignage. La classe était silencieuse, impressionnée. Je n’avais jamais vu les élèves ainsi depuis le début de l’année ; habituellement, il y avait toujours quelqu’un pour faire rire. Les premières questions étaient timides. Une heure d’échanges, de mots simples mais parfois percutants qui provoquèrent chez les élèves une prise de conscience : « La rencontre nous a tous émus. Quand quelqu’un vient témoigner devant nous, on comprend les événements autrement. On prend vraiment conscience des horreurs qu’il a vécues » nous a confié Yara quelques semaines après. Beaucoup espéraient pouvoir le revoir, notamment lors de la restitution finale.

Répéter encore et encore pour mieux transmettre

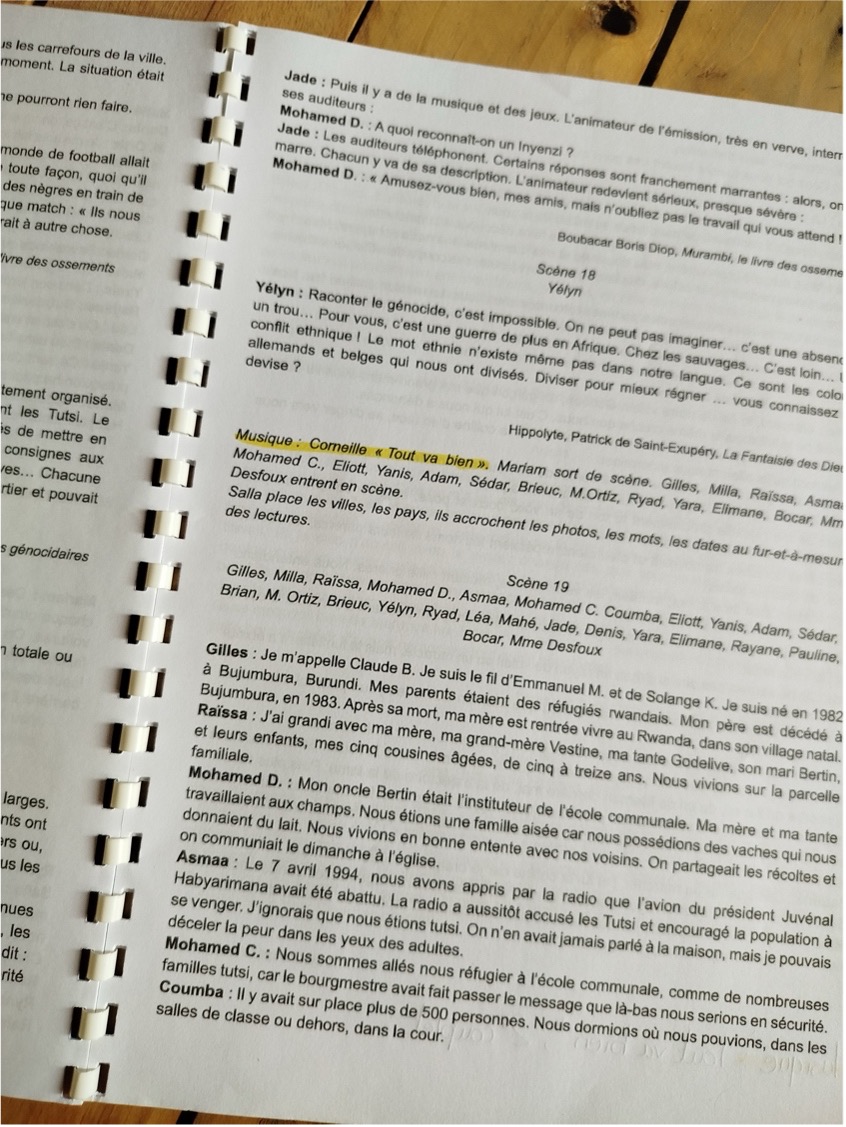

Nous devions désormais passer à l’avant-dernière étape : préparer la restitution finale qui aurait lieu fin mai lors de la quinzaine théâtrale organisée au lycée. Le texte que j’ai proposé aux élèves était constitué de différents extraits de romans, de bandes dessinées et de textes historiques qui permettaient ainsi de comprendre « l’avant, le pendant et l’après » du génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda : Gaël Faye, Petit pays et Jacaranda ; Beata Umubyeyi Mairesse, Ejo ; Thomas Zrbi, Damien Roudeau, Rwanda, à la poursuite des génocidaires, Jean Hatzfeld, Englebert des collines ; Valens Kabarari, Vivant, Florent Piton, Le génocide des Tutsi au Rwanda ; Boubacar Boris Diop, Murambi, le livre des ossements ; Patrick de Saint·exupéry, Hippolyte, La Fantaisie des Dieux. Pour rythmer davantage cette mise en voix, j’y ai inséré des extraits de chansons qui portent aussi, à leur manière, cette mémoire : Bâtard et Papaoutai de Stromae, Tout va bien de Corneille, Gusaakaara d’Yvan Buravan (choisie car c’est l’une des préférées de Valens Kabarari ; elle a été jouée juste après la lecture de son propre témoignage) et Kwibuka de Gaël Faye.

Comment répartir les extraits entre les élèves ? Comment mettre en scène cette mise en voix ? Comment rendre compréhensible cet événement historique sans le trahir ? Au fur-et-à-mesure des répétitions, nous avons tenté, essayé, recommencé le découpage des textes, la mise en scène et même le lieu de la représentation. J’avais une idée depuis le début : profiter de la beauté de la cour du lycée, à l’ombre des arbres, au coucher du soleil, pour présenter notre restitution finale. Sauf que … après deux heures de répétition, avec la meilleure des volontés, le constat fut sans appel : on ne nous entendait pas ! Il a fallu réfléchir, vite, très vite car nous ne disposions plus de beaucoup de temps. Et si on utilisait le CDI, cet espace lumineux et accueillant, entouré des livres que nous mettions en voix ? Les collègues documentalistes ont accepté immédiatement. Elles ont même fait bien plus : conseils pendant les répétitions, déménagement temporaire d’une partie des meubles, soutien lors des deux restitutions.

Il a fallu alors tout repenser : où placer la scène ? La régie ? Les spectateurs ? Où seraient les loges ? De quel côté les élèves allaient-ils entrer sur scène ? De quel côté allaient-ils sortir ? Peu à peu, les élèves se sont sentis plus à l’aise, ils ont alors pris des initiatives, ils ont proposé, ils ont ajusté, ils ont appris à projeter leur voix, à lire sans lire, à écouter, à s’écouter, à se coordonner. Ce travail collectif a soudé durablement la classe.

Dire le génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda

Le jour J est arrivé. Les élèves étaient là, à l’heure, avec leur tee-shirt[1], pour préparer le lieu de la première restitution. Nous avions choisi de porter une tenue commune : un tee-shirt gris (couleur du deuil au Rwanda) avec une petite poche en wax et un pantalon noir. Les élèves avaient tous la même interrogation : « Madame, il arrive quand Valens ? » Parce que … le « hasard » faisant bien les choses, il était là, à Dakar, il allait pouvoir écouter, regarder ce que les élèves préparaient depuis un an, il allait même prendre place sur la scène pour lire un extrait de son livre. Il avait à peine passé la porte de la loge que tous les élèves vinrent l’accueillir, chaleureusement, très chaleureusement ; à tel point que quelques minutes avant de monter dans l’avion qui le ramenait en France, il m’envoya ce message : « Émilie, je ne sais pas comment l’expliquer mais j’ai vraiment l’impression de faire partie de ta classe de 3e, comme si nous étions une famille. »

Les familles, des collègues et les trois chefs d’établissement étaient présents. Les extraits se sont enchaînés, de manière fluide tout comme les entrées et les sorties des élèves. Tout le monde était très concentré. Alors que les premières notes de Kwibuka de Gaël Faye ont retenti dans le CDI, l’ensemble du public s’est levé pour applaudir. Les élèves étaient fiers (et ils avaient raison de l’être). Nous, professeurs, l’étions tout autant. La deuxième représentation, quelques jours plus tard, ajouta une pression supplémentaire : nous accueillions son Excellence l’Ambassadeur du Rwanda au Sénégal. « Madame, il est assis au premier rang et avec d’autres messieurs, c’est vraiment stressant ! » m’a soufflé un élève entre deux extraits. Mais la représentation fut, une nouvelle fois, à la hauteur du travail collectif mené depuis le mois de septembre. Dans les loges, alors que les spectateurs quittaient le CDI, une joie immense s’empara des élèves : ils avaient réussi, avec justesse, à deux reprises à transmettre et à dire l’indicible.

Les félicitations des parents et des collègues ont prolongé ce moment : « Merci, Madame. Nous sommes heureux d’avoir pu nous aussi, rencontrer Valens. Notre fils nous parle de lui quasiment tous les jours » ; « Cette restitution était vraiment poignante, la mise en scène en toute sobriété venait parfaitement servir la voix des élèves. »

Les échos d’une expérience

Les mois ont passé depuis la dernière restitution. Les élèves de la classe de 3C ont obtenu leur diplôme national du brevet (DNB), ils sont partis en vacances puis, ils ont fait leur retour au lycée, en seconde, répartis dans des classes différentes. Cependant, le souvenir du projet demeure. Lorsque je leur ai proposé de répondre à quelques questions au vue de la rédaction de cet article, aucun n’a manqué le rendez-vous.

Leurs mots, leur sincérité, leur prise de recul m’ont profondément touchée. « Ce que j’ai aimé, c’est de voir le projet grandir au fil des semaines. Au début, on en parlait vaguement, puis on a trouvé un lieu, on a réparti les textes, on a répété. Finalement, on était vraiment contents du résultat » me confie Gilles.

Cet échange a également été l’occasion de revenir sur ce qu’ils ont appris : « J’ai découvert le Rwanda, je ne savais même pas que ce pays existait » admet Emma, elle est aussitôt rejointe par Salla : « Moi non plus, je ne savais rien du Rwanda ». Denis ajoute : « J’en ai appris beaucoup sur le Rwanda, je connaissais très vaguement le sujet. J’ai aussi appris à mieux m’exprimer, à mieux articuler. J’ai même choisi ce thème pour mon oral de DNB. » « Moi, cette expérience m’a beaucoup appris dans différents domaines, poursuit Gilles. […] Dans ma vie de tous les jours, lors d’un match de basket, j’ai rencontré deux Rwandais, j’ai parlé avec eux ; si je n’avais pas appris l’histoire du pays, peut-être que j’aurais pu être maladroit ; là, j’ai fait très attention à ce que je disais. » Plutôt que de seulement étudier en classe, on a aussi eu l’occasion de l’étudier dans le cadre d’une restitution, on a pu mettre des textes en voix », complète Milla. Et Naji de conclure : « On a appris d’une autre manière ».

Beaucoup ont été bouleversés par la rencontre avec Valens Kabarari, rescapé du génocide : « Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi ouvert, raconte Denis. Après tout ce qu’il a vécu, il est resté bienveillant, calme. » « C’était impressionnant, poursuit Milla. Il parlait avec sincérité, avec humilité. On avait l’impression de vivre les choses avec lui. » Ses camarades, Yara et Élimane acquiescent et complètent : « La rencontre nous a tous émus. Quand quelqu’un vient témoigner, on comprend autrement. On prend vraiment conscience des horreurs qu’il a vécues. On peut essayer de se mettre à sa place. » « Et puis, quand il est revenu, voir notre restitution finale, c’était comme s’il était intégré à notre classe, comme s’il en faisait partie », précise Denis.

Plusieurs élèves sont également revenus sur un point important : « Au début de l’année, notre classe n’était pas forcément soudée. Mais au fur-et-à-mesure du projet, quand on a commencé les répétitions, tout s’est mis en place. Ça a créé une sorte d’alchimie », avoue Denis. « Moi, la classe, je ne la voyais pas assez sérieuse pour faire le projet. Quand j’ai vu à quel point on a réussi … », confesse à son tour Salla ; très émue elle m’avoue que tout « ça » lui manque, la classe lui manque. « Ce projet nous a rapproché. On est devenu comme une famille. On était fiers de nous et fiers de vous avoir rendue fière », conclut Raïssa.

À travers leurs mots, je mesure à quel point ce projet a dépassé le cadre scolaire. Il a transformé la classe en un véritable espace de partage et d’apprentissage. J’ai poursuivi à Dakar ce que j’avais commencé en France : transmettre cette histoire essentielle, non seulement aux élèves, mais aussi aux adultes.

Si le projet portait sur le même thème à Évreux et à Dakar, il s’est néanmoins déroulé différemment. À Dakar, je l’ai mené seule, avec l’appui de quelques collègues et le soutien de l’établissement, tandis qu’à Évreux il s’inscrivait dans une initiative plus vaste à laquelle je n’étais pas associée dès l’origine. Le premier projet a d’ailleurs rendu possible le second. Je me suis sentie plus légitime, plus forte pour en construire un nouveau.

Dans les deux contextes, j’ai retrouvé les mêmes forces : la valeur du témoignage, la richesse des moments de restitution, et la possibilité de découvrir les élèves autrement, en dehors du cadre traditionnel de la classe. Je les ai vus évoluer et former progressivement un groupe uni ; car au-delà des apprentissages historiques, c’est un véritable apprentissage humain qui s’est joué. Les élèves ont pris conscience de la force du collectif, de l’impact d’un témoignage, et de l’importance de la parole partagée.

Je sais désormais que je continuerai à mener ce type de projet aussi longtemps que j’en aurai la possibilité. Ils changent tout : la manière d’enseigner, la relation aux élèves, et la compréhension profonde de ce que signifie réellement transmettre.