Saper Marat

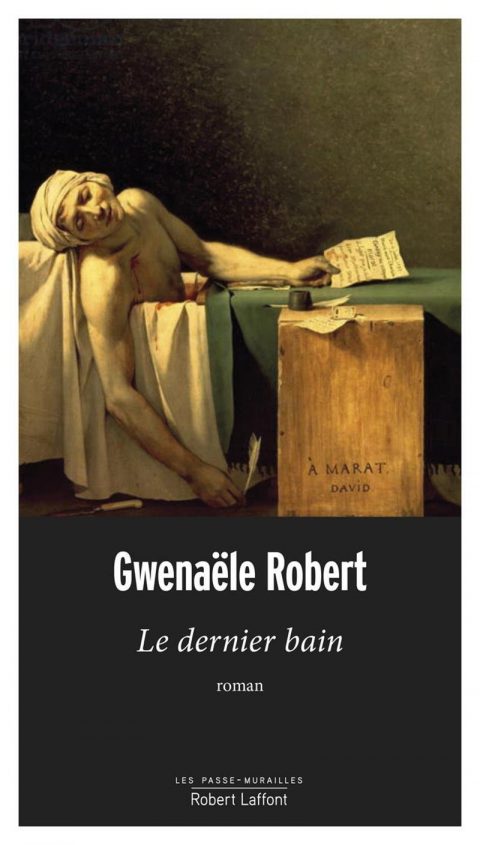

Nouvelle preuve de l’existence des mondes parallèles de l’imaginaire historique, au moment où dans le film de Pierre Schoeller Un peuple et son roi, Marat, interprété par Denis Lavant, parade en Diogène pimp, arborant peau de félin et pistolet de pirate à la tribune de l’Assemblée, sort Le dernier bain (Robert Laffont), un roman de Gwenaële Robert dans lequel Marat est nu, méchant corps malade cloué à sa baignoire.

La quatrième de couverture – qu’il ne faut sans doute pas imputer à l’auteure – a le mérite de la clarté : « grâce à un dispositif romanesque et à un sens de la reconstitution impressionnants, [Gwenaële Robert] gratte le vernis de la peinture [comprendre celle du tableau de David La mort de Marat] pour révéler la réalité du monstre ». En juillet 1793, à Paris, gravitent autour de l’appartement occupé par Marat plusieurs personnages, femmes et hommes, qui ont pour points communs d’être des victimes ou des déçus de la Révolution et de souhaiter ardemment la mort violente de « L’Ami du peuple ». Le dispositif romanesque s’apparente donc à celui d’un roman d’Agatha Christie dont l’identité de la coupable serait connue d’avance (c’est Charlotte Corday). À travers les yeux de ces personnages, Marat n’existe que comme esprit frappeur, tirant la ficelle de la guillotine depuis sa baignoire à coups de proscriptions, ou comme corps en putréfaction, baignant dans le souffre une maladie de peau providentielle. « Tu puires la mort. Tes jours sont comptés » comme lançait, avec toute la parrêsia dont est capable un voyageur temporel, Godefroy de Montmirail/Jean Reno à Marat/Christian Hecq dans une scène bouleversante du film Les Visiteurs : la Révolution de Jean-Marie Poiré.

Marat n’est plus que la proie de la vengeance des autres, y compris celle du peintre David qui cherche d’abord à l’utiliser pour obtenir de lui l’exécution de ses beaux-parents et de sa femme (qui veut divorcer) avant d’avoir, devant le cadavre de son « ami », l’épiphanie de sa gloire. Notons que parmi les personnages dont la narration adopte le point de vue, David est à la fois le seul à être favorable à la Révolution et le seul à être animé par de vils desseins. Le point de vue de Marat n’est jamais adopté, au contraire de celui de son assassine, suivie à travers les différentes étapes de sa Passion homicide : la résolution, le départ de Normandie, l’arrivée à Paris, l’achat du couteau, la veillée d’arme, l’acte, la sérénité, le Tribunal révolutionnaire. Si l’auteure se préserve du kitsch d’une scène de guillotine, le reste du récit n’est qu’une variation apologétique de plus sur la tradition réactionnaire qui fait de Charlotte Corday une héroïne immaculée se sacrifiant pour sauver son pays de la folie révolutionnaire, tradition encore vivace (même Michel Onfray s’y est conformée), parfaitement déconstruite par l’historien Guillaume Mazeau dans sa thèse Le bain de l’histoire. Charlotte Corday et l’attentat contre Marat (1793-2009) (Champ Vallon, 2009) qui montre que de façon constante depuis au moins deux cents ans la postérité de Charlotte Corday écrase celle de Marat.

L’auteure explique dans un « prologue » que, fascinée par la baignoire du crime aujourd’hui exposée au musée Grévin, elle découvre que celle-ci ne correspond pas à celle qu’a peinte David, révélation à l’origine d’un doute radical : « puisque David a menti sur la baignoire, peut-on être sûr que le reste est vrai ? » (p. 15). Passons sur le paradoxe qui consiste à offrir en contrepoint à une peinture « trompe-l’œil » (p. 16) un roman qui n’hésite pas à tordre à sa convenance les personnages « historiques » qu’il met en scène et à inventer des personnage-prétextes qui servent à illustrer au hasard les talents de médecin de Marat (Jane, la jeune anglaise, dont le père est mort a cause des « fioles de potion douteuse » que lui a prescrites ce « charlatan » p. 113-116) ou encore la violence de la foule révolutionnaire ivre de vengeance (Gros-Pierre le cocher qui ne semble se retrouver sous les fenêtres de Marat au moment de l’assassinat que pour finir pendu à « la lanterne du club des Cordeliers » par « un essaim qui bourdonne “À mort ! À mort !” » (p. 182), exécution sommaire qui n’a, il faut le préciser, rien de « vrai »[1])

Le geste de David, qui ne peint pas Corday (« rejetée dans les ténèbres », p. 16), est en réalité illusoire ; comme le montre Guillaume Mazeau, il est déjà trop tard, dès l’été 1793, la figure de l’« ange de l’assassinat » est partout. Gwenaële Robert va plus loin, au-delà de Corday, ce sont tous les « damnés de la Révolution » qu’elle entend convoquer :

« L’histoire est aussi-là, dans les culs-de-basse-fosse, dans les caves, les cachots, les égouts où l’on s’est caché. Au fond de la Loire où l’on a jeté les corps des Vendéens, deux par deux, pieds et poings liés. Au fond des paniers où ont roulé les têtes des guillotinés. Au fond des cryptes où l’on a profané les tombeaux des rois. Elle a laissé ses traces au fond des baignoires de cuivre noir. Il suffit de se pencher et de tendre l’oreille pour entendre sa plainte sous la parade bruyante des commémorations » (p. 17).

Il est dommage que l’auteure ne précise pas quelles sont, en 2018, ces « commémorations » de la Révolution française dont la « parade bruyante » étoufferait tout cri dissident. Seul le Bicentenaire, le sempiternel Bicentenaire, est évoqué. Gwenaële Robert ne semble pas garder un souvenir particulièrement heureux de cet été où elle dut fixer une « cocarde » à ses « ballerines blanches » – d’autant que son père, à qui le roman est dédié, réprouvait ces mises en scène, « sa famille de paysans vendéens ayant été massacrée en 1793 par les Bleus » – cet été où « on ne plaisantait pas avec la Révolution française », quitte à « expurg[er] l’événement de la Terreur, des massacres de septembre, des guerres de Vendée, du Tribunal révolutionnaire » (p. 12). C’était l’été 1989, une configuration politico-mémorielle très particulière et bien plus conflictuelle que ne le laisse entendre l’auteure (voir par exemple ce qu’en dit Michel Vovelle dans La Bataille du Bicentenaire, La Découverte, 2017). C’était surtout il y a presque trente ans. Depuis, en tant que genre en soi, la dénonciation des crimes réels ou imaginaires de la Révolution, à travers livres noirs, histoires secrètes et romans édifiants, n’a jamais cessé de faire vendre du papier imprimé.

[1] Puisqu’au sein de l’immeuble où se produit l’assassinat et dans la rue se sont déployées des stratégies d’évitement de la violence non légale pour empêcher le massacre de Charlotte Corday et d’autres règlements de compte. Voir là aussi Guillaume Mazeau, « La violence évitée : citoyens ordinaires face à l’assassinat de Marat », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2010/1 n°57-1, p. 47-68). http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2010-1-page-47.htm