Retour sur le Parcours Révolution – ép. 3 : Rouvrir l'histoire, à la recherche de nouveaux récits

Guillaume Mazeau continue sa réflexion sur le Parcours Révolution, œuvre numérique qui permet de découvrir le Paris de la Révolution française en arpentant la ville. Au programme de ce 3e épisode, la mise en place et en texte des 120 points d'intérêt du Parcours. Quels lieux montrer ? Sur quelles figures insister ? D'un impact de boulet reconstitué place de la Bastille aux ossements de prêtres conservés à l'Institut catholique de Paris, de la citoyenne Lausanne du faubourg Saint-Antoine aux actions des libres de couleur sur la place Dauphine, le Parcours retrace un tableau tout en contrastes, dans l'espace et dans le temps.

Dépayser Paris et « sa » Révolution

À certains égards, la carte parisienne du Parcours Révolution que nous proposons aujourd’hui n’est-elle pas vue et revue ? Le centre de Paris ne s’est-il pas excessivement approprié l’histoire de la Révolution tout entière, comme le racontent les collections du musée Carnavalet-Histoire de Paris, la masse disproportionnée de travaux historiques sur le « Paris révolutionnaire » ou le premier rôle joué par la capitale lors des célébrations du Bicentenaire (1989) ? Le phénomène est ancien : déjà regardée comme la capitale des Lumières, située de fait au cœur des événements qui faisaient basculer l’histoire du royaume, Paris était, dès 1789, louée comme la cité régénérée, mais également accusée de confisquer l’élan révolutionnaire, de trahir l’esprit des provinces, lorsqu’elle n’était pas crainte et détestée comme la nouvelle Babylone, la ville où la civilisation, arrivée à son terme, commençait à s’effondrer.

De fait, les traces de la Révolution sont plus denses dans le centre parisien. C’est donc sur ce territoire que nous avons porté nos efforts, même si des extensions sont envisagées dans des quartiers périphériques : dans le cimetière de Saint-Germain-de-Charonne (20e arrt.), la statue de Bègue dit Magloire, secrétaire auto-proclamé de Robespierre, qui jouxte les tombes de Robert Brasillach et de Maurice Bardèche, est un témoignage parmi d’autres des appropriations populaires de la mémoire révolutionnaire. D’autres extensions sont par exemple possibles à Montmartre, à Saint-Denis ou même à Versailles. La contrainte tenait à la fois de l’identité du commanditaire (la Ville de Paris), impliquant de travailler dans les limites du territoire communal, mais aussi et surtout des conditions pratiques de visite : il s’agissait avant tout de partir de traces sensibles, de choses à voir, et si possibles de traces proches les unes des autres, afin de permettre de les découvrir à pied. La contrainte était donc forte et a priori contradictoire avec la volonté de contester le récit très parisien, monumental et humainement peu diversifié de la Révolution.

Malgré cela, pister les traces de la Révolution n’est pas une chose facile. Celle-ci n’est-elle pas plutôt spontanément et abusivement associée à l’idée de destruction et d’effacement ? Esquivant ces facilités, l’historien Richard Taws a montré de manière convaincante que la Révolution française – tout comme d’autres événements de ce type : guerres, guerres civiles et révolutions – s’est vécue dans l’instabilité d’une « politique du provisoire » qui, à la fois par économie de moyens, culture de l’urgence et méfiance envers le pouvoir écrasant des monuments de pierre, a justement privilégié une sorte d’art modeste, laissant des traces éphémères et périssables faites de papier, de bois, de végétaux et de carton.

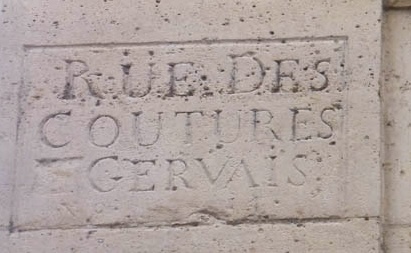

De fait, le paradoxe de la Révolution est d’avoir à la fois exalté les masses colossales du Panthéon ou de la Madeleine, tout en débarrassant méthodiquement la ville d’une partie des traces de l’Ancien Régime, en imaginant de fictives architectures de papier et, surtout, en laissant de grands vides, propices à l’oubli. La Bastille et le Champ de Mars n’en sont-ils pas les non-lieux de mémoire les plus béants ? Alors qu’en 1831, Victor Hugo faisait de Notre-Dame la personnification éternelle du Paris médiéval, seize ans plus tard, l’historien Jules Michelet exprimait son désarroi devant l’histoire à trous laissée par la Révolution : « Le Champ de Mars, voilà le seul monument qu’a laissé la Révolution… L’Empire a sa colonne, et il a pris encore presque à lui seul l’Arc de Triomphe ; la Royauté a son Louvre, ses Invalides ; la féodale église de 1200 trône encore à Notre-Dame ; il n’est pas jusqu’aux Romains qui n’aient les Thermes de César. Et la Révolution a pour monument… le vide… Son monument, c’est ce sable, aussi plan que l’Arabie…1». Il fallait parler de ces effacements, de ces grattages, de ces grands et petits vides, qui restent comme les discrets mais importants témoignages des utopies de régénération et du droit à la ville : il ne s’agissait alors rien de moins que de créer une cité nouvelle, débarrassée des anciennes marques de subordination. Dans le quartier du Marais, il est ainsi possible d’apercevoir les marques du ciseau utilisé en 1793 pour supprimer le « St » de la rue des Coutures-St-Gervais, le carré en creux ne laissant plus apparaître que le souvenir des terrains agricoles (« coutures ») qui, avant d’être lotis au XVIIe siècle, abritaient des cultures maraîchères des religieuses hospitalières de Saint-Gervais. Au passage, le lieu invite à contester les lectures téléologiques de l’histoire urbaine qui, influencées par l’urbanisation sans partage des XIXe et XXe siècle, effacent souvent la réalité des activités agricoles des villes du passé : dans le Paris de la Révolution française, les jardins, mais également les espaces cultivés reculent devant la densification et les lotissements, mais font partie du quotidien.

La médiation a-t-elle systématiquement horreur du vide ? J’ai parfois essayé de placer des points d’intérêt devant des immeubles sans qualité, dans des lieux où il n’y a aujourd’hui, littéralement, plus rien à voir. Ce choix peut être une occasion pour méditer sur ce qui a disparu, sur les logiques qui ont progressivement effacé les traces des classes populaires de l’histoire et de l’espace parisien. Il permet aussi peut-être de résister, modestement, à la tyrannie de l’attention qui en matière patrimoniale ou touristique privilégie les lieux les plus spectaculaires. Pourtant, ce genre d’expérimentation ne peut être répété à l’envi : faire marcher les visiteurs jusqu’à un lieu où tout repose sur leur imagination est tout simplement un risque de les perdre.

Si j’ai privilégié les lieux où il y avait des choses à regarder, j’ai néanmoins fait le choix de m’attarder sur des traces subalternes : le risque, peu souvent questionné, de l’histoire de la Révolution est de penser qu’il se passait quelque chose d’intense et de révolutionnaire tous les jours. Parce qu’ils traquent de manière obsessionnelle la révolution et ses ruptures, beaucoup d’historiens de la Révolution française ont tendance à donner une fausse idée de l’expérience vécue par les contemporains. Même à Paris, secouée par tant de « journées révolutionnaires », ce n’était pas la Prise de la Bastille tous les jours : ces dix années ont aussi été aussi faites de temps de latence, d’attentes, de faux rythmes, de processus lents et même de petits riens, qui ont tout autant fait l’histoire que les « grands événements ». J’avais envie de faire sentir cela : sous l’épopée, la réalité à la fois banale et exceptionnelle d’une révolution de la cité.

Les exemples de ce que l’on peut faire à ce sujet ne manquent pas. Au sein du Jardin des Plantes, j’invite ainsi à réfléchir sur l’ouverture au public, en 1793, d’un jardin et d’une ménagerie qui, au-delà de leurs fonctions divertissantes, portaient les utopies d’une régénération républicaine de la nature elle-même, comme l’ont montré Pierre-Yves Lacour, Jean-Luc Chappey ou Pierre Serna. Des événements qui, comparés aux fracas de la Prise des Tuileries (10 août 1792) ou de l’exécution du roi (21 janvier 1793), passent généralement sous les radars de l’attention générale mais qui n’en révèlent pourtant pas moins les ambitions, démesurées mais processuelles, des expériences révolutionnaires parisiennes. Ce lieu est d’ailleurs également l’occasion d’inclure l’histoire des non-humains à celle de la Révolution française, qui a longtemps été accaparée par une partie seulement des humains : ceux que les contemporains des Lumières appellent les « grands hommes ».

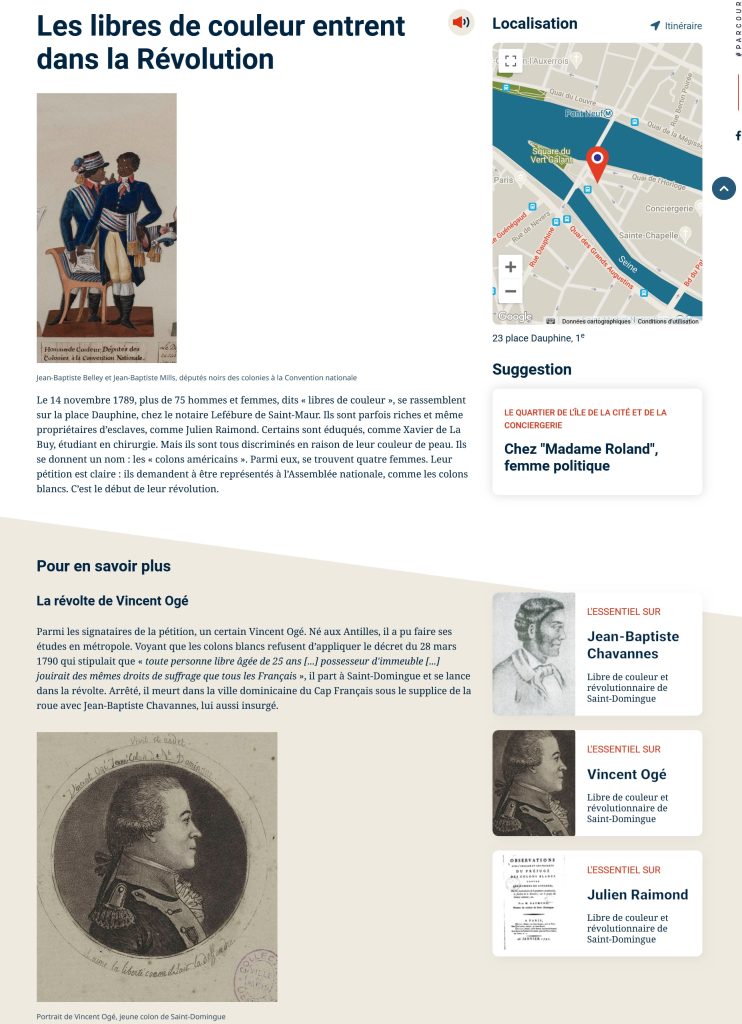

L’histoire d’une révolution, qui plus est dans une ville aussi grande et dense que le Paris du XVIIIe siècle, implique aussi de réfléchir à la géographie de l’histoire sociale. Parce qu’à chaque fois que l’on consulte un point d’intérêt, des liens sont proposés en fonction des thèmes abordés, les dispositifs numériques permettent de relier les histoires individuelles avec l’histoire collective : lorsque l’on ouvre la page « Les libres de couleur entrent dans la Révolution », l’application suggère de cliquer sur les fiches de Toussaint-Louverture, de Jean-Baptiste Chavannes, un des meneurs de la révolte de Saint-Domingue, et sur celle de Julien Raimond… mais aussi, par logique de proximité géographique, sur la page de Manon Roland, qui a habité sur l’île de la Cité.

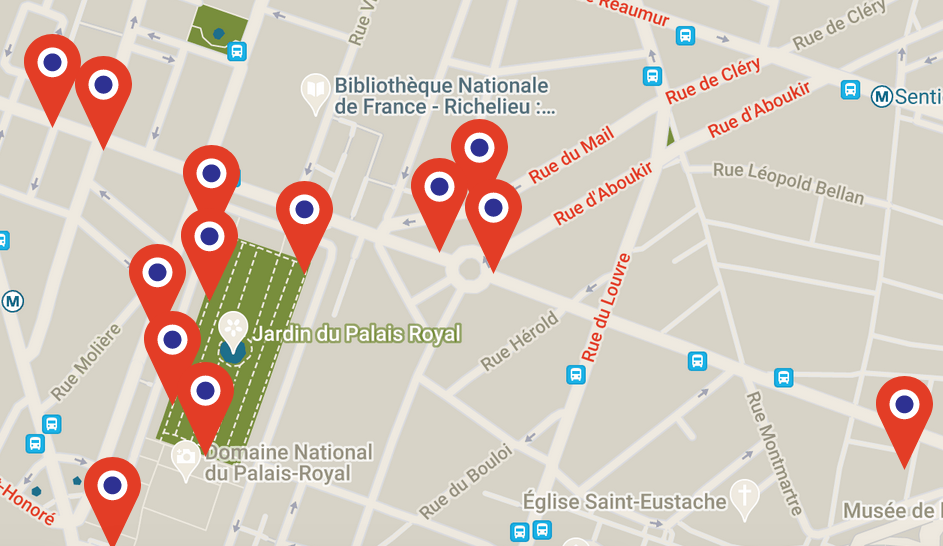

Contrairement au Freedom Trail de Boston, la configuration générale des 16 quartiers et des quelques 120 points d’intérêt ne propose donc pas de tracé linéaire. La sinuosité héritée de l’urbanisme parisien le rend impossible, comme le montre, par exemple, le réseau étalé des points d’intérêt du quartier « Palais Royal ». Je voulais aussi que les usagers se sentent libres et coacteurs de leur parcours. Conformément aux pratiques participatives de médiation, je souhaitais les associer au micro-récit de la Révolution que leur propre promenade raconterait. Il s’agissait également d’ouvrir et d’émanciper la narration des rails trop bien posés de l’itinéraire téléguidé (comme le proposaient les anciens guides de voyage) ou de la traditionnelle « ligne du temps » chronologique.

En laissant la possibilité aux usagers de tracer leur propre chemin, il ne s’agissait pourtant pas de faire comme si l’historien devait ou pouvait s’effacer d’un dispositif de fait bâti par lui, ni de proposer une histoire hors sol, ne tenant aucunement compte des modes ordinaires (c’est-à-dire chronologiques) des usages de l’histoire : cela aurait été une grossière erreur. Sur les panneaux, sur chaque page, des chronologies permettent de se repérer dans le temps.

Toutefois, en associant une chronologie générale (à l’échelle du parcours) à des chronologies plus resserrées ou tronquées (à l’échelle de chaque quartier), il s’agissait à la fois de satisfaire ces modes courants d’appropriation de l’histoire tout en faisant sentir leur caractère pluriel et relatif : les habitants du « quartier » du parc Monceau n’ont pas vécu la Révolution à travers les mêmes rythmes que ceux qui vivaient près de la Bastille. On peut donc en dresser une chronologie légèrement différente, scandée par des événements locaux, mais aussi, pourquoi pas, globaux. Les textes explicatifs proposent en outer de nombreuses marques de temporalité (dates, périodes, etc).

Une histoire plus inclusive

L’un des principaux objectifs du Parcours Révolution est de transmettre les profonds renouvellements de la recherche scientifique. Des renouvellements qui, lorsqu’ils seront digérés, socialement acceptés, sont peut-être susceptibles de changer l’imaginaire de 89. Raconter l’histoire de la Révolution française autrement, c’est évidemment ouvrir l’histoire commune aux femmes, aux gens de couleur, aux étrangers, aux classes populaires mais aussi aux membres du clergé et aux nobles : autant de « minorités » souvent effacées des « grands récits » majoritaires. C’est d’ailleurs largement l’objectif du Freedom Trail de Boston, qui fait la part belle aux « patriotes africains-américains » ou aux « femmes révolutionnaires ».

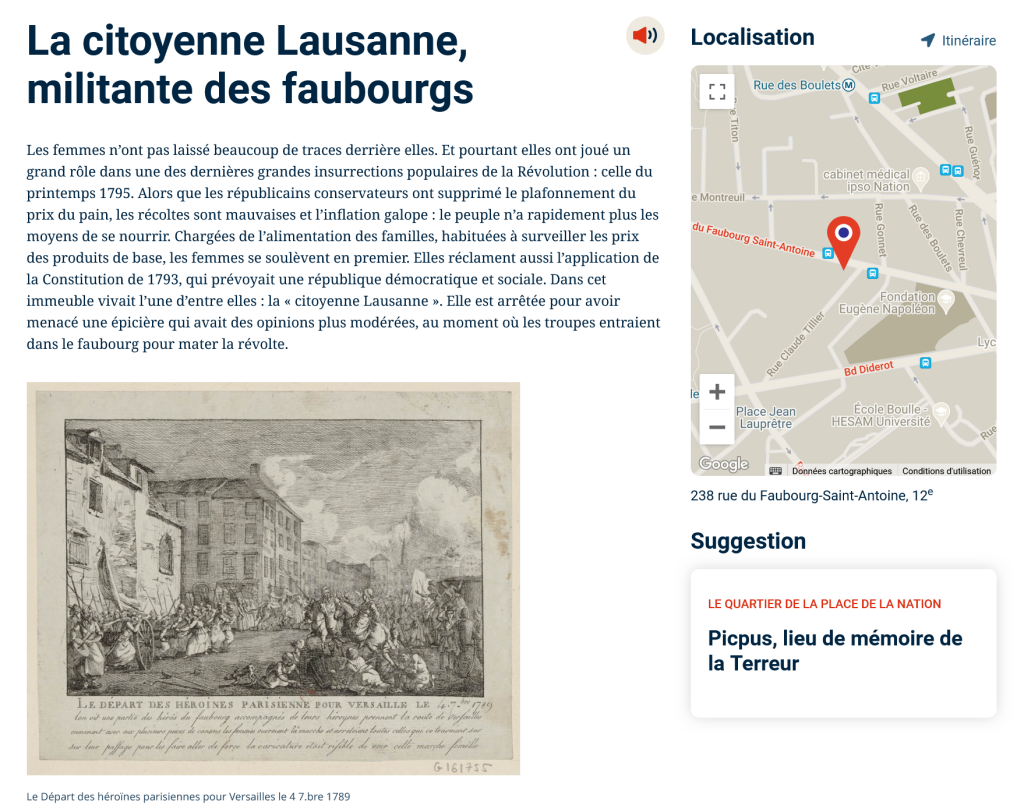

Toutefois, je souhaitais trouver un compromis entre l’attente de « grandes figures » identificatrices et ma préoccupation de ne pas remplacer un régime des grands hommes par un régime de « grands subalternes » ou de « femmes puissantes ». Ainsi, à côté d’Olympe de Gouges, de Manon Roland, de Charlotte Corday, de Théroigne de Méricourt ou de Marie-Antoinette les promeneurs font la connaissance de Claire Lacombe, Pauline Léon, Louise de Kéralio, de Louison Chabry, mais aussi de Marie Desguilleux, marchande de coton, de la « citoyenne Lausanne », militante du faubourg Saint-Antoine, ou des bouquetières-chapelières du quai de la Mégisserie.

Le Parcours permet de se perdre dans les rues de la montagne Sainte-Geneviève sur les traces de Toussaint-Louverture, honoré au Panthéon et dont les fils ont été scolarisés à l’Institut national des colonies. D’autres noms, de nous inconnus, rappellent que le Paris de la Révolution a aussi été une capitale impériale. Au fil du Parcours, nous sommes invités à mieux regarder la place Dauphine, aujourd’hui emblématique de la gentrification et du vide humain laissé par les héritages haussmanniens de l’île de la Cité. À la fin du XVIIIe siècle, la présence du parlement de Paris – ainsi que, de l’autre côté, celle de la statue du roi Henri IV – faisait d’elle une place publique et animée. C’était le territoire du monde de la basoche, des avocats, des gens de robe ; c’était là que se vendaient les factums judiciaires et que l’on parlait des procès, qui se transformaient parfois en « causes » et en réquisitoires contre les « abus ». C’est donc là, le 14 novembre 1789, que plus de 75 femmes et hommes « libres de couleur », se présentant comme les « Colons américains », déposèrent une pétition chez le notaire Lefébure de Saint-Maur afin de réclamer le droit à l’égalité, protégé par la récente Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, mais restreint par la force du préjugé de couleur.

Parce qu’il fait prendre conscience des profondes différences entre le Paris d’hier et celui d’aujourd’hui, le Parcours invite ainsi à un certain dépaysement social au cœur du Paris touristique et gentrifié : où sont passés les artisans du faubourg Saint-Antoine ? Les passants si bigarrés du Palais Royal ? Y-avait-il déjà des Noirs à Paris au XVIIIe siècle ? Des enfants dans les rues ?

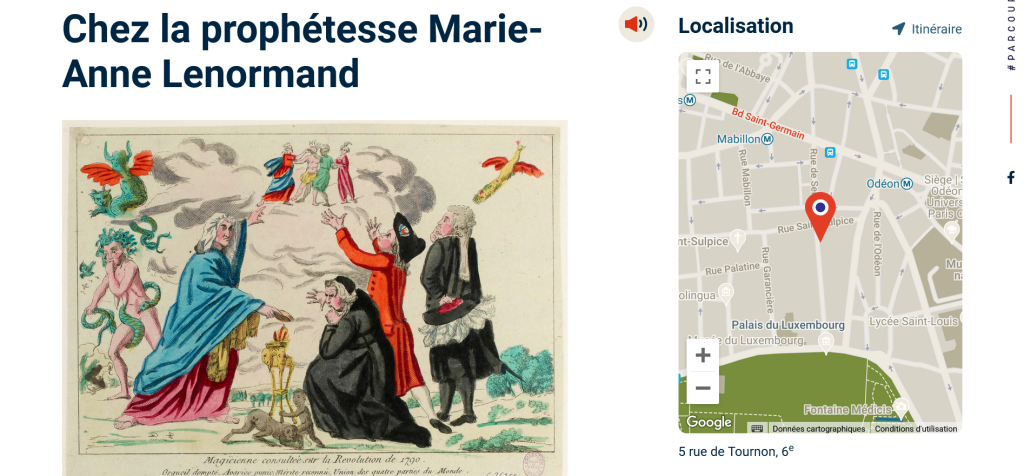

Dépayser la Révolution, dépayser Paris, consiste en particulier à rendre à la religion, à l’Église et aux ecclésiastiques la place incontournable qu’ils prenaient en 1789. Cette importance est souvent minorée, lorsqu’elle n’est pas tout simplement effacée. La difficulté des Français à comprendre pourquoi la révolution politique et sociale et, d’autre part, l’Islam étaient intimement liées lors des « révolutions arabes » de 2011 m’avait frappée, comme si « religion » et « révolution » s’opposaient frontalement, comme si l’histoire de la Révolution française n’avait pas, profondément, été celle d’une « régénération ». Capitale des Lumières, Paris n’a-t-elle pas aussi été celle des prophéties et des superstitions les plus folles, comme l’a récemment montré l’historien Francisco Javier Ramón Solans2 ? Le Paris du XVIIIe siècle abrite par ailleurs un nombre impressionnant de bâtiments religieux, elle accueille des dizaines de milliers d’ecclésiastiques et concentre les plus puissantes institutions de l’Église. Plusieurs points d’intérêt rappellent l’anticléricalisme et les violences subies par de nombreux membres du clergé (au couvent des Carmes, à la Conciergerie). Plusieurs stations situées autour de la montagne Sainte-Geneviève et en particulier près de l’église Saint-Médard, décrivent l’emprise territoriale des dissidences religieuses et notamment du jansénisme : en 1793, des centaines de fidèles se rassemblent autour de la prophétesse Catherine Théot, alors que tout près, dans la rue de Tournon, Marie-Anne Lenormand prédit l’avenir à ses clients.

La religion, c’est aussi celle que tentent d’instituer les révolutionnaires, avant et pendant la République, en inaugurant le Panthéon (« Aux grands hommes la patrie reconnaissante ») et en célébrant de grandes fêtes, mêlant messages politiques, religion naturelle et religion civile (« Le jardin national des Tuileries » , « L’église Saint-Sulpice, temple républicain » et « La fête de l’Être Suprême »). Le quai de l’Archevêché (4e arrt.) ne porte aucun souvenir de la confusion permanente entre religion et politique, qui était pourtant la règle à la fin du XVIIIe siècle. Une réalité que le narratif laïc que nous faisons trop souvent de la Révolution a largement effacé, nous interdisant de comprendre l’événement dans sa complexité : et pourtant, sur les flancs de Notre-Dame, dans les locaux de l’archevêché, les députés de l’Assemblée nationale ont voté des lois pendant plusieurs semaines de l’automne 1789 avant d’emménager dans les locaux des Tuileries (« Quand l’Assemblée nationale était près de Notre-Dame ! »).

Parce qu’elle attirait des voyageurs de toute l’Europe et même au-delà, Paris était peuplée d’étrangers qui ont joué un rôle dans la Révolution. Les traces de leur présence sont encore là : j’ai choisi de leur donner une place importante, pour faire sentir à quel point l’expérience française de la Révolution à la fin du XVIIIe siècle était aussi une expérience transnationale et internationale. Le Collège des Irlandais, dans la rue éponyme (5e arrt.), devint par exemple un des lieux de la circulation des expériences républicaines entre la France et l’Irlande, alors aux prises avec l’empire britannique (« Une République irlandaise en plein Paris »). La boutique de figures de cire du Suisse Curtius, alias Philippe Mathé-Curtz, située au Palais Royal, fut quant à elle l’un des points de départ des marches révolutionnaires de juillet 1789, mais aussi un des incubateurs de l’imaginaire noir de la Terreur : formée dans ce cabinet, Marie Grosholz est plus connue sous le nom de Madame Tussaud (« Chez Curtius et Madame Tussaud »). L’hôtel des patriotes hollandais, autrefois situé dans la rue des Moulins (1er arrt.), accueillit la diaspora patriote de nombreux pays d’Europe et d’Amérique, à deux pas de l’Assemblée nationale (« Révolutionnaires de tous les pays… »). Dans la rue Meslay (3e arrt.), les usagers peuvent s’attarder sur l’ancien domicile de Mary Wollstonecraft, autrice de la Défense des droits de la femme (1792) et présente à Paris entre 1792 et 1794 (« La rue Meslay et les révolutionnaires du monde entier »).

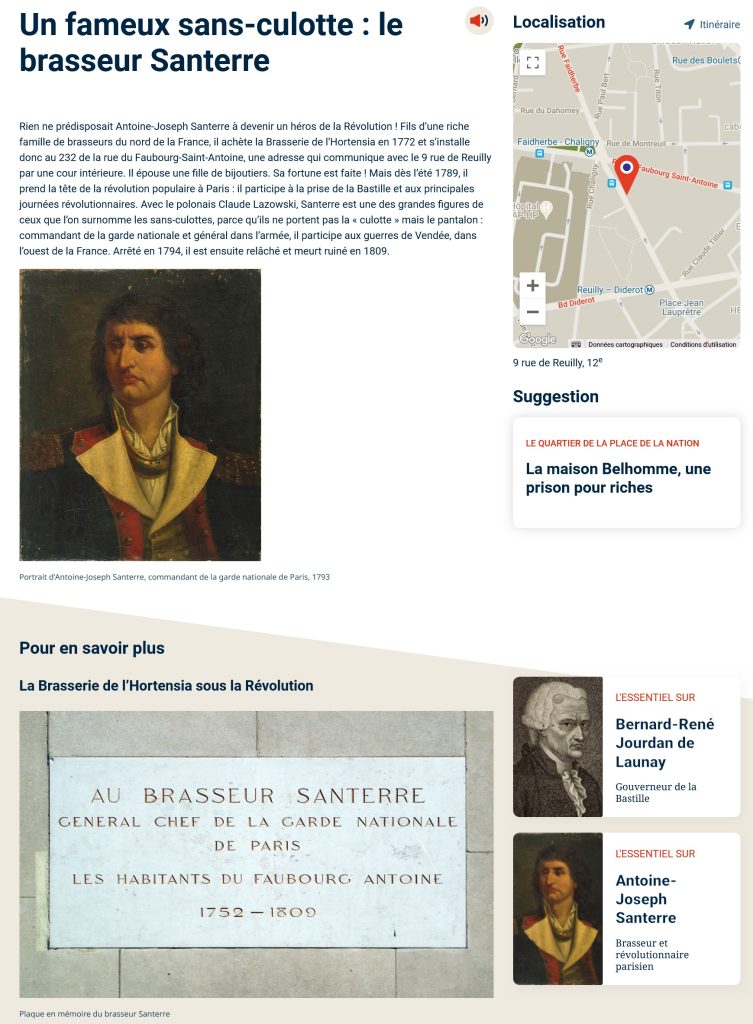

Le Parcours invite aussi à réfléchir sur les transformations de la ville au cours du temps. Plusieurs points d’intérêt insistent sur le monde du travail, la présence des artisans et des ouvriers, et des classes populaires en général au cœur de Paris : une présence qui nous est aujourd’hui bien peu familière (« J-B Réveillon : un nouveau riche dans un quartier populaire », « L’explosion de la poudrerie de Grenelle », ou « Un fameux sans-culotte : le brasseur Santerre »).

Une des caractéristiques de cet oubli tient au fait que ces individus, pourtant les plus nombreux, n’ont pas eu les capacités de laisser leur trace dans la ville. Pour remédier à cet effacement, j’ai donc fait le choix de raconter leur présence à partir de lieux « vides », ou dans des espaces sans qualités apparentes : forçant un peu la main des usagers en quête de spectaculaire ou de « choses à voir », j’ai parfois fait le pari de l’imaginaire. Ainsi, il n’y a rien à montrer sur les lieux de l’ancienne brasserie de Santerre, pas plus qu’à l’emplacement des domiciles de ces sans-culottes de la section des Gravilliers, ou de cette citoyenne Lausanne du faubourg Saint-Antoine, mais parce qu’il est pensé comme une expérience de médiation, et non comme un dispositif touristique, le Parcours Révolution joue ici son rôle en montrant les vides, en révélant l’oubli socialement sélectif, et en faisant voyager à travers les strates temporelles de la ville.

Dans les plis de Paris, une Révolution à redécouvrir : trek urbain et pédagogie de rue

Un des rôles du Parcours consiste à révéler les cicatrices des luttes passées, dont la ville et ses rues n’ont pas été le décor passif, mais l’enjeu central : avant la Révolution française, la ville était en effet saturée des marques de pouvoir et de domination d’une société fondée sur la subordination politique, sociale et religieuse. Par petites touches, le Parcours raconte l’histoire des politiques publiques et des pratiques informelles visant à mettre en partage les rues de Paris. Elle raconte l’histoire de la revendication d’un droit à la ville qui traduise dans la pierre les principes de liberté de conscience et d’opinion édictés depuis l’été 1789. Un cœur de Marie maquillé en bonnet phrygien dans l’ancienne chapelle du couvent des Visitandines transformé en club (« Un club révolutionnaire ») ; les initiales d’une famille bourgeoise, visibles depuis la rue pour afficher sa réussite sociale (« La réussite d’une famille sous la Révolution ») ; les têtes des rois de Judas de Notre-Dame, décapitées par erreur puis exposées dans le jardin de Lakanal (« Le jardin de Lakanal et les têtes des rois de Notre-Dame ») : autant de discrètes traces d’une révolution qui fut, mètre par mètre, mur après mur, un combat territorial et sensible dans la ville.

Une ville qui, contrairement à ce que l’on pense parfois, garde de modestes mais nombreuses marques du champ de bataille qu’elle a été. Si le Parcours s’arrête sur les lieux monumentaux (la Conciergerie, le Panthéon, la Chapelle expiatoire), son rôle est aussi de méditer sur les « patrimoines pauvres » qui, sans présenter d’intérêt esthétique ni spécialement remarquable, n’en sont pas moins fondamentaux pour la compréhension du passé. Généralement ignorée, une série de plaques de pierre noire apposées au chevet de certaines églises, portant l’inscription « actes et lois de l’autorité publique », rappelle que les décrets étaient affichés dans la rue, à trois mètres de haut, afin que nul ne les ignore. Un héritage fort de la confiance nouvelle et parfois démesurée dans la capacité de la loi à changer le monde.

Loin de là, au cœur du jardin des Tuileries, de curieux bancs semi-circulaires sont les derniers restes de la scénographie imaginée pour la fête de l’Être Suprême (8 juin 1794) : au-delà de la curiosité qu’ils représentent, il s’agit de méditer, comme au Champ de Mars, au musée d’Histoire naturelle ou au Palais Royal, sur les utopies « naturalistes » de la Révolution, dans lesquelles les jardins et espaces végétaux ont joué un rôle central (« Le jardin national des Tuileries », « Le Muséum d’histoire naturelle et le jardin des plantes »).

Paris et les héritages dissonants de la Révolution

Le Parcours est aussi l’occasion de retracer l’histoire des violents conflits qui ont provoqué la Révolution, et ceux qu’elle a elle-même engendrés. Montrer la Révolution française sous tous ses aspects supposait en effet d’en restituer les contrastes. Le Parcours Révolution n’est pas un outil de promotion pour la révolution, mais un outil de réflexion sur la révolution. Sur la place des Victoires, l’hôtel Massiac abrita le club du même nom : constitué dès l’été 1789 en réponse à l’activisme de la Société des amis des Noirs, il rassemblait ceux qui, tout en participant à la Révolution, s’effrayaient de voir celle-ci aboutir à la fin de la traite négrière, de l’esclavage, voire du système colonial tout court (« Défendre l’ordre colonial : l’hôtel Massiac »).

La mort ou la peur de la mort font intimement partie de l’expérience de la Révolution française. Les lieux qui en portent la trace sont encore nombreux à Paris. Il s’agit des prisons, mais aussi des lieux d’exécution, d’assassinats ou de massacres. Les violences perpétrées par le pouvoir avant ou après 1789, dessinent une géographie des faubourgs ou des lieux du rassemblement populaire (« Les émeutes Réveillon, 28-29 avril 1789 », « la fusillade de la rue Saint-Dominique » ou « Le massacre du Champ de Mars ») et font réfléchir sur les continuités de l’exercice de la violence, et des mesures d’exception. Dans l’ancien couvent des Carmes (« Massacre au couvent », 70 rue de Vaugirard, 6e arrt.), aujourd’hui occupé par l’Institut catholique de Paris, les restes des prêtres assassinés en septembre 1792 sont pieusement conservés. Aux Catacombes, certains ossements viennent selon toute vraisemblance de ces violences, littéralement enfouies sous le sol, et sous la mémoire de la cité.

Dans les piliers de la chapelle basse de la Chapelle expiatoire (« La Chapelle expiatoire : un lieu de mémoire », rue Pasquier, 8earrt.), située sur un des lieux d’inhumation des guillotiné·e·s, des restes humains sont empilés comme des reliques, conférant au lieu sa fonction sacrale et mémorielle. En s’arrêtant sur ces lieux, il ne s’agit pas de se lamenter mais de rendre visibles des violences qui, parce qu’elles ont gêné les narratifs révolutionnaires, laïcs ou nationaux, ont été effacées ou minorées. Autre exemple : sur la place de l’Hôtel de Ville, une simple plaque commémorative rappelle l’emplacement de la fameuse « lanterne ». Bien souvent, cette lanterne n’est connue que sous la forme aujourd’hui plaisante et folklorisée du Ah ! ça ira, la fameuse chanson de Ladré, proposant de mettre « les aristocrates à la lanterne ». Le Parcours Révolution se devait d’en faire une station importante, mais en proposant des explications ne faisant aucun mystère du problème épineux que posaient ces pratiques violentes, exercées au nom de la justice populaire : située face au siège de la municipalité (la « Maison commune ») mais surtout sur la place de Grève, lieu d’exécutions publiques, la « lanterne du coin du roi » a régulièrement servi de potence contre les « ennemis du peuple ». Dès 1789, le journaliste Camille Desmoulins, en fait un des lieux, voire une des personnifications du peuple en révolution (« À la lanterne ! », 7 place de l’Hôtel de Ville, 4e arrt.).

Mais Paris est aussi une ville-mémoire, et la mémoire, ou plutôt les mémoires de la Révolution française font elles-mêmes partie de l’événement. Même si cela exigeait de monter en niveau d’explication, de l’événement à son souvenir, nous avons choisi d’en faire des éléments importants du Parcours. L’historien Jean-Claude Caron, spécialiste du XIXe siècle et membre du comité scientifique, nous a en cela apporté une aide précieuse : un des objectifs était en effet de reconnecter 1789 à 1830, 1848 ou même à 1871, afin de suggérer la puissance mobilisatrice que transmettent les mémoires révolutionnaires sur certains lieux, à commencer par la place de la Bastille, mais aussi pour rappeler que Paris n’a pas connu une seule, mais de nombreuses révolutions entre la fin du XVIIIe siècle et celle du XIXe siècle.

Comme on l’a vu dans la première partie de l’article, la ville a longtemps été un champ de bataille pour la mémoire de la Révolution. Les traces de ces luttes mémorielles sont nombreuses. Comme ces plaques commémoratives inaugurées en 1880 sur la façade d’immeubles de la place de la Bastille, exposant aux yeux des passants le plan d’une forteresse qui a non seulement disparu mais qui, avant sa démolition, était justement le lieu du secret par excellence, ou rendant hommage, tel un ex-voto républicain, aux combattantes et aux combattants de 1789. Ou comme cet impact de boulet, assorti de l’inscription « souvenir du 14 juillet 1789 », en réalité façonné en 1871, à l’époque de la Commune de Paris.

Mais la mémoire, ce n’est pas seulement la mémoire révolutionnaire ni républicaine, c’est aussi celle de l’expiation catholique et monarchiste : trop souvent ignoré, parce qu’il rappelle la guerre civile et par qu’il ne rentre pas dans le narratif de l’histoire laïque de la Révolution, le souvenir des massacres et des « martyrs » est pourtant très présent dans l’espace parisien. Et parce que les violences commises au nom ou à l’occasion de la Révolution font partie de l’histoire, qu’elles sont un témoignage de luttes et de polarisation trop oubliées ou instrumentalisées et qu’elles ont coûté la vie à de nombreux contemporains, raconter leur histoire est aujourd’hui une nécessité scientifique et éthique – à la fois in situ et à distance.

À la Chapelle expiatoire, édifiée après 1815 sur les lieux de l’ancien cimetière de la Madeleine pour racheter les crimes du passé sur les lieux d’inhumation de nombreux guillotinés, à la Conciergerie, dans l’ancienne cellule de Marie-Antoinette, transformée en sanctuaire à la même époque, mais aussi dans les cimetières de Picpus (12e arrt.) et de Sainte-Marguerite (11e arrt.), où de nombreuses traces funéraires et pratiques commémoratives existent encore. L’effacement des lieux de mémoire de la Terreur est une dimension qu’il faut rappeler : le lieu d’exécution de Louis XVI en face du Crillon « Un lieu de mémoire monarchiste : la statue de Rouen »), le cimetière des Errancis (« Un cimetière oublié », 8e arrt.) sont là pour rappeler que les profondes cicatrices laissées au cœur de la ville par l’événement. Souvent oubliés ou relégués par les politiques publiques de mémoire (le cimetière de Picpus n’a ainsi été préservé que par le rachat des parcelles par les familles de guillotinés après la Révolution), ces lieux font pourtant partie de notre héritage commun. Un héritage fait d’espérances et de deuils, de liens nouveaux et de divisions profondes qui se lisent encore dans nos rues.

C’est donc un tableau tout en contrastes que j’ai voulu retracer dans ce voyage dans l’espace et le temps. Une histoire vivante et non commémorative d’un passé qui, une fois exhumé des plis de la ville, surprend par sa capacité à nous interroger, à interroger nos certitudes. Ces intentions posées, est-il toutefois possible de repérer la manière dont elles sont concrètement appropriées ?

… à suivre dans un ultime épisode ! [NDLR]