Retour sur le Parcours Révolution – ép. 2 : Réécrire l'histoire de la Révolution française entre historiographie et médiation numérique

Guillaume Mazeau revient dans un article en plusieurs épisodes sur le "Parcours Révolution", qui permet de découvrir le Paris de la Révolution française en arpentant la ville. Après avoir précédemment énoncé que ce n’était pas le moment de refuser de jouer (notamment à exposer l'histoire de la Révolution française et son héritage), il analyse dans ce 2e épisode comment il a été nécessaire de repenser les façons d'écrire cette histoire, au prisme de la crise de l'histoire "révolutionnaire" et des formats numériques du Parcours.

Jouer, d’accord, mais comment ? À partir de quelle conception de l’histoire ? Ces questions sonnent comme des évidences pour les historiennes et les historiens ; et elles le sont bien sûr tout autant pour les institutions et les acteurs du monde mémoriel et patrimonial, mais pour des buts et des raisons qui divergent parfois. Comment, en effet, l’histoire allait-elle concrètement trouver sa place dans les dispositifs particuliers du Parcours Révolution ? Quelle forme allait-elle prendre ? Comment allais-je surtout re-raconter cette histoire qui, après avoir été un des laboratoires de la pensée historique, se cherche aujourd’hui de nouveaux horizons ?

La crise de l’histoire « révolutionnaire »

Depuis une bonne trentaine d’années, en particulier depuis les années 1990, l’histoire de la Révolution française est en reconstruction. Or réécrire une histoire qui fut si longtemps structurée, prescriptive, instituée, en un mot si monumentale, prend un temps considérable. Cette réécriture sera probablement l’œuvre de plusieurs générations. Le Parcours Révolution est une étape parmi d’autres et une des nombreuses traces de ce vaste chantier en cours.

Il n’y a dans ces remarques rien de très original. Le propre de l’histoire, ce qui fonde même en partie sa scientificité, n’est-il pas d’être perpétuellement discutable et révisable ? Chaque historiographie a ses traditions, aussi stimulantes que, parfois, encombrantes.

Celles de la Révolution française, comme celles du fait colonial, de l’État, du fait militaire ou du fait religieux, sont particulièrement marquées par les « grands récits » qui ont joué un rôle crucial dans la recherche des origines de la nation. Concurrencés par d’autres mais portés par les institutions politiques et sociales, ces récits à visée identitaire, consensuelle et unificatrice ont forgé des dramaturgies, dessiné des figures identificatrices et proposé des interprétations morales qui demeurent puissamment ancrées dans les imaginaires collectifs : ce sont ces récits qui, dans une fausse évidence, sont reconnus comme étant « naturellement » les plus légitimes. Les deux narratifs qui, encore aujourd’hui, continuent de dominer l’histoire de la Révolution française sont le roman révolutionnaire et le roman national.

Ces deux récits, l’un issu de la Révolution française elle-même, l’autre forgé à la fin du XIXe siècle, ont fait de « 89 » un événement fondateur, originel et presque ombilical, sans cesse tiraillé entre la monumentalisation consensuelle et la polarisation excessive. Un événement chargé d’une obligation affective voire émotive, d’une loyauté mémorielle (même si celle-ci est devenue routinière) et, parfois, d’une fidélité de combat. Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, ne se sent-on pas, en France, un peu enfants de la Révolution, « notre mère à tous », comme l’appelait l’historien Albert Soboul ? N’avons-nous pas un peu toutes et tous été biberonnés au doux lait de la « DDHC », de la Prise de la Bastille, de la guillotine et des bonnets rouges ? Ne fait-elle pas partie de notre identité nationale ? Vu de l’étranger, le caractère naturellement « révolutionnaire » des Français, même euphémisé sous le stéréotype souvent associé du « peuple qui ne s’aime pas », comme le suggérait récemment le réalisateur Ridley Scott à l’occasion de la sortie de son Napoléon (2023), fait encore moins de doute : la Révolution ne colle-t-elle pas à la peau des Françaises et des Français comme la Tour Eiffel, la baguette et le béret ?

Les stéréotypes disent toujours quelque chose d’intéressant. Un peu comme il a existé un « syndrome de Vichy » (Henry Rousso), il existe en France un « syndrome de la Révolution », d’une tout autre nature mais qui, parce qu’il empêche le passé de s’écouler, infuse une certaine dose de toxicité dans les usages que nous faisons de cette histoire. Ce syndrome tient de la névrose familiale de long terme, en particulier depuis l’exécution « parricide » de Louis XVI et les violences « fratricides » de la guerre civile. Là encore, ce constat n’est pas nouveau : comme l’a montré François Furet (Penser la Révolution française, 1978), les historiens de la Révolution française ont eux-mêmes pieusement contribué à célébrer cet héritage au XXe siècle, nourrissant un lien affectif, militant, combatif et presque fétichiste avec l’événement, en même temps qu’ils tentaient de se différencier des faussaires et des manipulateurs en l’étudiant scientifiquement. Ce rapport paradoxal et dysfonctionnel, comme l’on qualifie des familles dont les relations pathologiques empêchent l’émancipation de ses membres, n’est pas encore derrière nous. L’historiographie de la Révolution française est, par exemple, cette région singulière de la discipline historique dans laquelle un livre, son auteur ou son autrice peuvent encore parfois être qualifiés de « révolutionnaires » ou de « contre-révolutionnaires ». Comme si l’histoire y était condamnée à éternellement rejouer, presque telles quelles, les luttes du passé. À l’exemple d’autres historiographies liées à des événements traumatiques, l’« histoire révolutionnaire », comme on l’appelle en confondant ainsi l’objet et la fonction, ne propose souvent qu’un seul et même costume pour l’organisateur de colloques, le soldat volontaire ou le Birthday Planner, expert en commémorations. Michel Vovelle, un des grands protagonistes de cette histoire, l’a lui-même raconté dans ses derniers livres.

Ce rapport à l’histoire est bien plus complexe que les intentions serviles et militantes que lui a excessivement attribuées le même François Furet. Il a eu sa raison d’être, dans un siècle où les débats et les combats politiques fourbissaient encore très explicitement leurs armes en surexploitant l’héritage des Lumières et de la Révolution française. Mais ce rapport à l’histoire est aujourd’hui en crise : il est non seulement devenu inaudible, en dehors des cercles de plus en plus restreints des fidèles de chaque camp, mais il est regardé comme daté, dépassé, par rapport à ce que l’on attend de la fonction de l’histoire. L’enquête en ligne que j’ai lancée en 2020 et que vous pouvez continuer à abonder, ne laisse, à ce sujet, que peu de doutes : pour une majorité d’historiennes et d’historiens, invités à répondre de manière anonyme, l’histoire de la Révolution française est en déclin. Elle ne serait même, pour tout dire, pas loin d’être assez ringarde.

Ringarde ? Le terme, excessif, traduit néanmoins une certaine difficulté. De fait, cette histoire a perdu non seulement la place importante qu’elle occupait jadis dans la discipline historienne et l’organisation de celle-ci en France, mais également sa prépondérance dans l’histoire des phénomènes révolutionnaires en général : plus les approches globales étendent leur influence et définissent les cadres d’explication, plus la Révolution française – et ses interprétations historiennes – se voient justement relativisées quand elles ne sont pas, parfois, excessivement diluées. Aussi intéressante que discutable, cette réévaluation ne nous intéresse ici que comme symptôme de la crise que traverse aujourd’hui l’historiographie de la Révolution française.

Cette crise déborde en effet de loin le monde scientifique. Elle affecte plus profondément la conscience sociale de l’événement. Récemment, Jean-Claude Miner a très bien montré que la « croyance révolutionnaire » ne faisait – provisoirement – plus partie des horizons d’attente des sociétés issues des révolutions des XVIIIe et XIXe siècles (Relire la Révolution, 2016). Vingt-trois ans avant, dans Adieu 89 (1993, traduit en anglais deux ans plus tard sous le titre Farewell, Revolution), l’historien états-unien Steven L. Kaplan, plongé dans les festivités du Bicentenaire comme s’il avait assisté au banquet du village gaulois qui clôt chaque album d’Astérix, avait montré combien le lien si fort qui avait relié les Français à « leur » Révolution, était en train de se rompre. Le triomphe de 89 était un chant du cygne.

Écrire, réécrire, transmettre l’histoire de la Révolution française suppose de mesurer l’ampleur et d’inventorier les formes de cette prise de distance qui, bien entendu, n’est pas propre à la France. Un certain nombre de potentiels visiteurs français ou étrangers du Parcours Révolution se sont, plus que par le passé, éloignés de la culture et de l’expérience révolutionnaires en général. Alors que les révolutions font partie du cours ordinaire de l’histoire humaine et ont d’ailleurs été couramment reconnues comme telles (c’est un des sens du mot « révolutions » au XVIIIe siècle), elles sont désormais surtout regardées comme des anomalies, des « échecs » assurés voire d’impossibles modalités du changement collectif, lorsqu’elles ne sont tout simplement pas présentées comme les causes des totalitarismes ou des terrorismes contemporains. Une partie notable des générations occidentales actuelles sont les premières depuis plus de deux siècles à ne pas avoir vécu de révolution, ou à ne pas connaître de proches investis dans des révolutions. C’est un fait : nous sommes tellement devenus oublieux des révolutions que le mot, aujourd’hui utilisé pour désigner toute forme de rupture, s’est vidé de son sens, comme l’a récemment montré Ludivine Bantigny.

L’oubli vient aussi du tarissement progressif des canaux (sociaux, militants, etc.) de transmission de cette histoire : même dans les nombreuses parties du monde qui, comme l’avait montré Jean-Numa Ducange, avaient fait de 89 un modèle ou une référence, il n’existe aujourd’hui presque plus d’idéologies, ni même de structures partisanes qui transmettent les utopies révolutionnaires, ou proposent la révolution pour projet. Ce n’est plus seulement le « Grand Soir », mais la révolution tout court qui sort des utopies d’émancipation : au Mexique, les rebelles zapatistes, racontés par Jérôme Baschet et admirés par de nombreux mouvements radicaux de par le monde, contestent la capacité du modèle révolutionnaire à changer les existences. En outre, depuis la Révolution iranienne (1979) et même depuis les « révolutions arabes » (autour de 2011), le mot est associé à des mouvements politiques et religieux a priori très étrangers et même contraires à l’héritage hexagonal de 89, fondé sur l’émancipation de la cité politique par rapport aux institutions et aux croyances religieuses. Après l’effondrement des régimes issus des révolutions communistes, les revendications révolutionnaires de l’islamisme politique et des organisations terroristes les plus violentes ont jeté le doute sur les héritages révolutionnaires des époques moderne et contemporaine. Ils ont même pulvérisé la définition émancipatrice de la révolution.

Autrement dit, si la Révolution française reste un socle patrimonial presque indiscutable en France et dans de nombreuses régions du monde, nous peinons de plus en plus à la comprendre comme fait historique. Comme le montre le travail de long terme de Sophie Wahnich, le monument est devenu le cimetière de l’événement.

Une histoire en reconstruction

Voyons cette crise comme une chance. Au moment où le doute vacille sur la Révolution française et sur son histoire, il est peut-être temps de mieux reconsidérer son héritage. Un héritage qui, à force d’être précieusement conservé comme un trésor ou un monument, a perdu contact avec l’événement, fait d’instabilité, de fracas et de violents contrastes. Au fond, il est temps de faire pour la Révolution française ce que Antoine Lilti, à la suite de Daniel Roche, de Robert Darnton et de Roger Chartier, a déjà entrepris au sujet des Lumières (L’héritage des Lumières. Ambivalences de la modernité, 2019) : le moment est venu de questionner l’héritage de la Révolution française dans sa totalité et dans ses contradictions, sans être regardant sur la nature de ses filiations politiques ou morales. Or le droit d’inventaire est tout sauf un classement sans suite. Questionner les ambivalences d’un événement ne sont, quant à elles, pas nécessairement synonymes de trahison ni de mise en équivalence : la loyauté n’aide pas plus à comprendre le passé révolutionnaire qu’à en transmettre le souffle émancipateur, que l’on soit dans une démarche historienne et/ou militante.

Nous errons dans le brouillard et c’est tant mieux. Comme l’écrit, pour d’autres raisons, Charles Péguy, « [la] raison ne doit se soumettre [aux] traditions onéreuses ni parce qu’elles sont traditionnelles, ni parce qu’elles sont révolutionnaires[1] ». Le poids n’était-il, quant à lui, pas trop lourd à porter ? Délestés de l’écrasante mission identitaire, civique et patrimoniale qui était la leur, moins exposés médiatiquement, les historiennes et historiens de la Révolution française d’aujourd’hui ne peuvent que se sentir plus libres et détachés pour repriser l’histoire, se raccommoder elles-mêmes et eux-mêmes avec leur objet (et, finalement, avec leur temps ?). Ils et elles ont d’ailleurs déjà commencé. Mais pour accomplir une telle tâche, il faut savoir être patient, accepter le travail de fond, éventuellement, aussi, accepter de moins publier et de repartir sur tous les terrains.

Une telle opération suppose en effet non seulement de relire l’historiographie, de remonter aux sources, mais également d’élargir les territoires de l’enquête. Comme bien d’autres, j’ai donc entrepris depuis plusieurs années de fouiller la maison de fond en comble, de la cave au grenier, depuis l’expérience sensible des événements jusqu’aux imaginaires ultérieurs, comme le suggérait Michel Vovelle lorsqu’il défendait l’histoire des mentalités au sein de l’histoire sociale (De la cave au grenier, 1980). Du laboratoire à la rue, de la rue au laboratoire, c’est une histoire tout-terrain que je propose de pratiquer et de partager.

Je tenais à faire ce long détour pour expliquer dans quel contexte le Parcours Révolution prend place : celui d’une vaste expérimentation consistant à associer les méthodes « classiques » de l’enquête et de la production historique (le travail de relecture historiographique et la collecte d’archives conduisant à l’écriture d’articles et de livres) à l’étude des imaginaires et des usages contemporains de la Révolution, ainsi qu’à la multiplication des expériences de médiation (ateliers d’histoire, musées, monuments, bande dessinée, théâtre, cinéma, séries, littérature ou, comme ici, promenades urbaines), en faisant l’hypothèse que les unes et les autres font partie du même processus de recherche et se nourrissent mutuellement.

La médiation n’est pas seulement un outil d’explication des résultats de l’enquête. Elle participe au processus de recherche. C’est même grâce à elle que je suis reparti au contact de l’événement : le Parcours Révolution fait partie des expériences qui m’aident à faire l’inventaire des traces les plus diverses de la Révolution française, à comprendre ce qu’elle est aujourd’hui devenue dans la conscience historique de nos contemporains, et à formuler les nouvelles questions qui nourriront mes prochaines productions académiques.

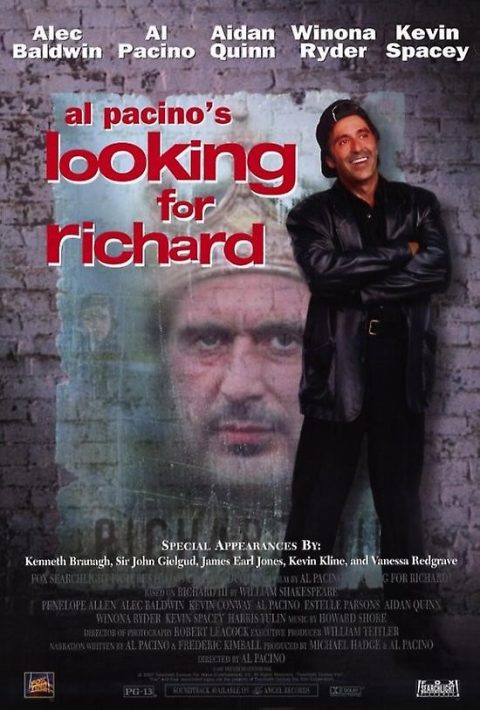

Repartir dans la rue à la redécouverte de la Révolution, de ses grands et petits héritages, dans toutes leurs formes, glorieuses ou non, faites de pleins et de vides. Cette envie d’aller au contact de l’événement venait de loin. Elle venait très précisément d’un film que j’avais vu étudiant et qui avait influencé l’écriture de ma thèse, consacrée à l’assassinat de Marat. Un film dans lequel l’acteur-réalisateur Al Pacino filmait la préparation de la reprise de la pièce de William Shakespeare Richard III. « Vous connaissez Shakespeare ? » : se filmant lui-même dans les rues de New York ou de Stratford-Upon-Avon (Angleterre), dans une sorte d’enquête de popularité sur l’auteur britannique, Al Pacino intègre sa propre déambulation au processus de création, et le remplace même totalement, puisque si le film est diffusé en 1997 sous le titre de Looking for Richard, la pièce n’a, quant à elle, jamais été montée sur scène. Précieuse, originale, cette source d’inspiration, qui fait du travail de création la matière et même le produit de la création elle-même et qui réfléchit sans trop de sérieux sur la ressource que peut constituer le temps présent, ne peut être transposée telle quelle. Cette démarche artistique permet en revanche de comprendre qu’il est possible de mieux faire dialoguer recherche et transmission, de les intégrer dans un processus simultané d’enquête, et de tendre les fils du temps, afin de mieux saisir les héritages du passé. Parce qu’il s’appuie sur les lieux et les traces « vivantes » de la Révolution française, le Parcours Révolution rend possible cette rencontre. Ce Parcours n’est donc pas une simple « valorisation » ni un simple « résumé » des recherches récentes, il est aussi une proposition d’exploration et de réécriture, non seulement dans son contenu, mais dans sa forme même.

Une écriture ouverte et modulaire

Cette forme, c’est d’abord celle d’un réseau d’images et de récits autonomes, mais connectés entre eux à plusieurs échelles : celle du quartier, celle des thèmes abordés ou des figures rencontrées, mais aussi celle du récit plus global de la Révolution que j’essaie de raconter. Contrairement à la lecture linéaire proposée par les revues, les livres ou même, la plupart du temps, par les parcours d’exposition, la structure du Parcours Révolution supposait de penser l’écriture comme une arborescence permettant de facilement passer d’un texte et d’une image à l’autre, en fonction de l’itinéraire choisi ou, pour celles et ceux qui naviguent depuis chez elles et chez eux sur le site internet, des envies aléatoires.

L’écriture devait à la fois tenir compte des contraintes physiques des promenades de quartier, permettant de découvrir l’histoire « par petits bouts », sans que je sache a priori dans quel ordre les textes allaient être lus, ni si les usagers allaient rester dans le périmètre de « leur » quartier ou, par logique de proximité, découvrir des lieux relevant du quartier voisin. Comme le montre le document de travail ci-dessous, l’écriture devait aussi prendre en compte les évolutions actuelles des pratiques de lecture en général, en particulier sur les supports numériques. J’ai ainsi essayé de penser la structure des textes et la syntaxe elle-même, mais aussi la position des images, en lien avec l’ergonomie de l’outil, ainsi qu’en fonction de la situation de lecture dans laquelle les usagers allaient se trouver.

Plus que la tablette ou la liseuse, le smartphone est aujourd’hui le principal outil de lecture des livres numériques et même, au quotidien, de lecture tout court : s’en désintéresser revient à se couper d’une grande partie des plus jeunes générations, et pas seulement. Les smartphones sont des outils multitâches : en pleine lecture d’un texte sur Madame Roland, il est possible de recevoir un appel, un message, une alerte du calendrier ou même un push d’une autre application mobile. Cette donnée fait partie du jeu. Ces dispositifs sont également les plus emblématiques de la tendance plus ancienne au zapping et, récemment, au swipping (consistant à trier les contenus en faisant glisser son doigt sur l’écran) ou à la randomisation de la lecture. Il est donc impossible de penser pouvoir autant captiver l’attention des usagers que sur d’autres supports de médiation. Néanmoins, ces formes individualisées d’appropriation des récits linéaires sont moins nouvelles que l’on pense, comme l’on montré les historiennes et historiens de la lecture depuis le XVIIIe siècle : même lorsque les historiennes et les historiens écrivent des livres, ils s’exposent aux lectures parcellaires, sélectives, de leur propos.

L’ergonomie proposée par Apps Panel, l’entreprise qui a remporté le marché public, donnait le cadre et le dispositif de lecture. S’ils ressemblent à de nombreux textes de médiation « classique » utilisés dans les établissements culturels, les textes du Parcours Révolution héritent aussi beaucoup des pratiques historiennes de microblogging. L’expérience que j’avais de l’écriture de l’histoire sur Twitter avant de quitter ce réseau en 2021, m’a en effet beaucoup servi. Mathilde Larrère, qui m’a beaucoup aidé et qui joue un rôle considérable dans la diffusion de l’histoire sur les réseaux sociaux, a expliqué à de nombreuses reprises les contraintes spécifiques de l’écriture des tweets historiques : ils doivent être courts (Twitter a d’abord imposé la limite de 140 signes, puis de 280, avant de récemment l’étendre à 4000), fermés sur eux-mêmes et composés de phrases courtes afin de limiter les risques de coupe plus ou moins bienveillante, et les plus clairs possibles, sans notions ni allusions inaccessibles aux non spécialistes. Autonomes, les tweets peuvent également être écrits sous la forme de séries, de petites histoires (les threads)[2].

Les questions qui se sont posées à moi ne relèvent pas spécifiquement de l’écriture numérique car celle-ci est aujourd’hui devenue banale : quelles historiennes, quels historiens continuent de pratiquer l’écriture manuscrite ? Ces questions portaient plutôt sur les usages que feraient les utilisateurs des possibilités offertes par l’applications mobile. Allions-nous interconnecter tous les points d’intérêt en systématisant les liens hypertextes ? Choisirions-nous un mode participatif, invitant les usagers à contribuer aux contenus, comme le font certains Vlogueurs ou Youtubeurs, ou comme le propose, par exemple, le site internet Patrimoine mémoriel des guerres, France-Europe-Monde, qui, à partir d’une initiative de l’Université de Lille 3 – Charles de Gaulle, propose aux internautes de participer eux-mêmes à l’enrichissement d’une base de données exhaustive du patrimoine mémoriel lié aux guerres du passé en déposant des informations sur le site ? Sur chacun de ces deux points, nous avons choisi des solutions plus mesurées. Pour éviter la dispersion de l’attention et essayer, quand-même, de retenir les usagers le temps d’un texte de 100 mots (soit 500 signes), nous avons préféré utiliser les renvois plutôt que les liens hypertextes, un peu comme dans un dictionnaire. Ainsi, en lisant l’histoire de la statue de Henri IV sur le Pont-Neuf, il est possible de se tourner ensuite vers la dernière demeure du Marquis de Saint-Huruge, qui se surnommait lui-même « le généralissime des sans-culottes » : les usagers sont ainsi amenés, s’ils le souhaitent, à comparer deux modèles différents, et souvent concurrents, d’héroïsme révolutionnaire (Henri IV étant, en 1789, présenté comme le modèle du bon roi patriote).

Cet exemple, parmi bien d’autres, illustre le fonctionnement de l’écriture modulaire : comme un puzzle dont chaque pièce serait une image complète, mais dont la combinaison ferait découvrir une plus grande composition, les petites histoires tissent une trame qui, selon l’envie des usagers, dessine un paysage plus ou moins étendu du Paris révolutionnaire. On voit ici combien les « contraintes » des dispositifs numériques et l’adaptation aux usages de la lecture peuvent rencontrer les renouvellements épistémologiques. L’écriture en puzzle est une chance pour raconter l’histoire de la Révolution française en soumettant, plus que dans un livre, le point de vue de l’auteur à l’usage que veulent en faire ses lecteurs. Cette écriture par fragments (qui est loin d’être le propre de l’écriture sur application mobile, comme en atteste le fameux recueil intitulé Sur le concept d’histoire de Walter Benjamin, 1940) est aussi l’occasion de proposer d’autres trames narratives, d’autres dramaturgies, moins linéaires et téléologiques que celles qui s’imposent d’habitude, qu’elles soient héritées des romans nationaux ou plus simplement des conventions de l’écriture historique et/ou académique. L’écriture par petits bouts est une manière de répondre au goût des petites histoires, des histoires ancrées, concrètes, sans renoncer aux interprétations plus globales dans lesquelles ces petites histoires s’insèrent. Elle se présente aussi comme l’occasion de revenir aux bases de notre fonction sociale : proposer des récits du passé, des récits fondés sur des méthodes, mais des récits ouverts, à la fois susceptibles de créer un sens collectif, et de donner les outils pour y adhérer, ou non. Des récits qui, cette fois, proposent des trames discontinues, bien plus adaptées aux temporalités des événements du passé, et des révolutions en particulier que les narrations qui se présentent comme cousues de fil blanc du début jusqu’au mot « fin ». Le dispositif moins fermé qu’un livre, plus ouvert aux appropriations, mais aussi le contenu, que j’ai essayé d’écrire de la manière la plus ouverte possible aux interprétations divergentes, contribuent, je l’espère, à voir autrement l’histoire de la Révolution française.

Sans en avoir l’air, ce petit texte sur les prisonniers de la Conciergerie pendant la Terreur (accessible dans un des POI du quartier « La Conciergerie de l’île de la Cité) fait partie de cette expérience de réécriture. Une réécriture qui invite à saisir la période dans ses complexités et ses « nouveaux » questionnements (ici, par exemple, le genre). A priori peu fracassante, l’affirmation selon laquelle la grande majorité des détenu·e·s vient de l’ancien tiers état est en réalité très contre-intuitive par rapport aux représentations des visiteurs : ceux-ci sont en effet souvent persuadés qu’ils ne trouveront dans la « Salle des Noms » de la Conciergerie que des patronymes d’origine nobiliaire. Importante pour faire sentir à quel point cette période est une guerre civile qui touche en grande majorité les individus ordinaires car ceux-ci sont justement les plus nombreux, cette affirmation est néanmoins aussitôt contrebalancée par un rappel tout aussi primordial : les anciens membres des deux premiers ordres sont bien les cibles prioritaires de la justice d’exception. De la nuance au nivellement, il n’y a parfois qu’un pas, qu’il faut donc se garder de franchir : les visiteurs doivent comprendre que les membres des deux anciens premiers ordres du royaume sont clairement identifiés comme les ennemis de l’intérieur et les premiers suspects de la cité républicaine. Et pour toucher sans perdre l’attention, ces nuances doivent s’agencer dans la structure d’un récit déjà là, puissant et dont la déconstruction trop radicale priverait le texte de son crédit, non seulement scientifique (l’écriture de l’histoire est le contraire d’une « table rase »), mais également sociale (l’appropriation des nouvelles connaissances n’inclut-elle pas de multiples processus de « reconnaissance » dont dépend aussi l’efficacité de la transmission ?). Au passage, le renvoi vers la Conciergerie, invisible depuis l’extérieur du Palais de Justice, illustre également la dimension intertextuelle de l’écriture du Parcours, qui dialogue avec les textes de la Salle des Noms.

La possibilité de rendre le dispositif interactif et contributif était intéressante : même si j’ai passé de nombreuses heures à repérer les traces de la Révolution française dans les rues de Paris, même si j’ai bénéficié des connaissances impressionnantes de Roland Gotlib, l’apport des habitants, des curieux et des passionnés aurait été très précieux pour identifier d’autres lieux, d’autres restes, en particulier ceux qui sont situés dans des endroits privés. Il aurait été également intéressant d’ouvrir l’application à la critique, aux demandes de précision ou de dialogue des usagers, afin d’améliorer les contenus en fonction de leurs appropriations. Certaines erreurs ou inexactitudes signalées par courriel ont d’ailleurs été corrigées. Les remarques ou les recherches effectuées par les collègues m’ont également aidé à faire évoluer les contenus : comme celles de l’historien Paul Chopelin, regrettant, à raison, le manque de traces du fait religieux ou signalant sur Twitter l’erreur d’identification de la seule estampe jusqu’ici réputée représenter la salle du Comité de Salut Public.

Fallait-il aller plus loin ? Cette question pose aussi celle du statut de l’auteur et des textes scientifiques lorsqu’ils s’exposent à la médiation ou qu’ils s’ouvrent au libre partage de masse, notamment sur les espaces numériques. Juridiquement, l’historien qui écrit des textes de médiation dans les musées, les monuments ou, comme ici, sur des applications, doit le plus souvent renoncer à la propriété intellectuelle de sa production en faveur de l’institution qui les a commandées. Cela peut être un choix : le support de médiation scientifique peut être assumé comme un outil collectif de partage de la connaissance, comme le font de nombreux collègues lorsqu’ils s’investissent, à l’instar de l’historien Olivier Ritz, dans la publication d’articles sur Wikipédia ou dans l’organisation d’ateliers pédagogiques transformant les étudiants en contributeurs. Dans le Parcours Révolution, il s’agissait de garantir la scientificité des contenus : partagée avec Jean-Claude Caron et les membres du comité scientifique, l’identité auctoriale des textes (je suis en général présenté comme l’auteur principal du Parcours) est néanmoins discrètement rappelée, même si les contenus, non protégés, font déjà l’objet de nombreuses appropriations, parfois telles quelles, sur internet. Cette expérience teste la fonction de l’historien comme passeur, davantage pensé comme auteur discret que co-auteur ou régulateur d’une histoire contributive : c’est cette ligne étroite entre singularité et ouverture de la science historique que je tente de dessiner dans mon livre Histoire (Anamosa, 2020).

Appliquée à l’écriture, cette ligne cherche à éviter des deux formes discursives médiatiquement et socialement payantes, que les historiennes et historiens qui prennent la parole dans l’espace public sont (moi y compris) souvent tentés d’adopter. Ces deux formes sont l’hypocorrection, consistant à relâcher les exigences langagières ou méthodologiques, non par volonté de pédagogie, mais de connivence ou de persuasion, ou la pompe verbale, quant à elle destinée à captiver le public, c’est-à-dire à le tenir captif de procédés auxquels il est implicitement invité à adhérer, quand il n’est pas plus simplement amené à admirer leur auteur. Pierre Bourdieu a montré combien ces deux modes pourtant a priori opposés constituent une forme d’emprise sur des destinataires que les savants sont pourtant censés, au terme de la démarche de transmission, émanciper de leur propre discours et même détacher de leur propre personne[3]. Avant tout destinés à être lus sur place, dans la rue, au cœur d’espaces très denses et bruyants, les textes sont donc courts, écrits au temps présent avec des mots courants, dans une syntaxe aussi simplement structurée que possible. Aussi simples soient-ils, ces mots, ces images et ces sons sont néanmoins chargés d’une lourde tâche : dépayser l’image de Paris et de « sa » Révolution.

—

[1] Charles Péguy, « De la Raison », Études socialistes, Cahiers de la Quinzaine, 3e série, vol. 1-4, 1901, p. XXIX-XXX.

[2] « Faire la « Twitthistoire » des luttes sociales », Entretien avec Mathilde Larrère, Propos recueillis par Marjolaine Boutet, Claire Sécail, Le Temps des médias, vol. 34, no. 1, 2020, p. 229-244.

[3] Entretien avec Pierre Bourdieu I. – Le droit à la parole, Le Monde, 11 octobre 1977.