Portraits d’archivistes : les archives de la science en train de se faire, entretien avec Christophe Labaune, au Collège de France

Entre-Temps continue sa série de portraits de celles et de ceux qui, dans les coins et recoins du monde entier, travaillent à rendre disponibles et exploitables les archives. Ces entretiens sont l’occasion de donner à lire différentes esquisses de ce qui compose la vie et le cœur du métier des archivistes. Pour le troisième temps de cette série, Pauline Guillemet est reçue par Christophe Labaune, archiviste au Collège de France.

Pauline Guillemet : Peut-être pour commencer pouvez-vous revenir sur votre parcours et sur ce qui vous a mené aux archives.

Christophe Labaune : J’ai mené un cursus universitaire assez classique puisqu’après mon passage en classe préparatoire je me suis dirigé vers une faculté d’histoire. À la suite de ma licence et d’une première année en master recherche d’histoire, j’ai préparé le CAPES. Lors du stage en établissement scolaire j’ai réalisé que l’enseignement n’était pas nécessairement la voie vers laquelle je voulais me diriger. Je voulais rester dans le domaine de l’histoire et les archives correspondaient à mon parcours. J’ai finalement fait un master professionnel en archives à l’Université de Bourgogne et je suis arrivé en stage ici, au Collège de France. Au départ, l’archive était pour moi une manière de travailler tout en restant au contact de l’histoire, mais sans réelle conviction. Avec le temps ça s’est transformé en un “métier-passion” (même si je n’aime pas trop ce terme), car les documents conservés ici sont quand même exceptionnels.

P. G. : Quelles étaient les archives sur lesquelles vous travailliez durant votre master ?

C. L. : Essentiellement sur des archives de presse car je faisais une monographie autour du journal de Jean-Edern Hallier, L’Idiot international. Je travaillais également sur quelques archives familiales puisque son fils avait conservé des documents de son père. C’était des archives pas seulement conservées dans des centres d’archives puisqu’on les trouvait majoritairement à la Bnf, à l’ancienne Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), actuellement La Contemporaine, et aussi chez la famille.

P. G. : Premier stage au Collège de France, lieu prestigieux, c’était un coup de chance, une volonté particulière ?

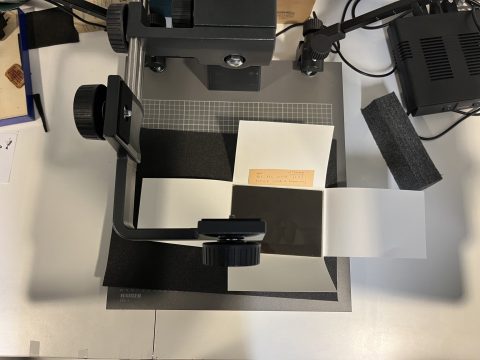

C. L. : Il y a quelque chose qui relève de la chance puisqu’à l’époque le service, qui était récent, était en mesure d’accueillir un stagiaire et la responsable des archives, Claire Guttinger, a accepté ma candidature. J’ai commencé à travailler sur un fonds d’archives, celui de Claude Schaeffer, un archéologue. Cela permet de prendre la mesure du travail des archives qui se fait sur un temps très long : on travaille encore sur cette collection alors que j’ai commencé il y a bientôt douze ans. Cela s’explique par la nature des matériaux utilisés par Schaeffer puisqu’on a numérisé une grande partie du fonds papier, mais il y a aussi le fonds photographique (avec beaucoup de supports différents), les plans qu’il fallait faire restaurer au préalable et une grande collection de moulages de tablettes d’Ougarit et de sceaux-cylindres.

Ces derniers éléments sont les plus difficiles pour nous à catégoriser puisqu’on n’a pas forcément le savoir adéquat pour les identifier et les inventorier. Pour cela on travaille avec des spécialistes. L’idéal serait de les numériser en 3D, mais ce sont des opérations très onéreuses et complexes.

P. G. : Comment décrire ces fonds d’archives du Collège de France ? Ce sont les documents des professeurs qui sont passés par ces murs ?

C. L. : Pas vraiment. Pour reprendre l’expression de Roland Barthes parlant du Collège comme d’une “ruse de l’histoire”, les archives le sont elles aussi. Maintenant on a une politique active, relativement volontaire de collecte d’archives, les professeurs sont informés qu’il y a un service d’archives. On a de plus en plus de dons. Mais la constitution de la collection à l’origine est presque accidentelle. Énormément de fonds, comme celui du XIXe siècle, sont des restes de bureaux, des éléments récupérés à droite à gauche. Il n’y a pas de plan pour conserver les archives du Collège de France. Ce qui fait qu’on a énormément de lacunes. Le Collège a été fondé en 1530, pour autant on a très peu de documents du XVIe siècle. Le gros de notre collection concerne les XIXe et XXe siècles. Il existe malgré cela des compléments ailleurs puisque des archives du Collège sont conservées dans d’autres institutions, évidemment aux Archives Nationales mais aussi, par exemple, à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC).

P. G. : Faites-vous en sorte que tout soit réuni ici au Collège ?

C. L. : Pas en tant que tel, même dans notre politique de collecte. Pour les ayants-droit et les professeurs, notre premier rôle est un rôle de conseil. On n’a pas vocation à tout centraliser ici. S’ils veulent déposer ailleurs, ils sont totalement libres. On peut les mettre en contact avec d’autres collègues. Il y a des fonds pour lesquels ça n’aurait pas de sens ou on n’aurait pas les capacités de les accueillir. Celui de Claude Lévi-Strauss par exemple exige une gestion en termes de droits d’auteur, de clauses mises par les ayants-droit, assez difficile parce que ces fonds sont très demandés. Ça nous demanderait beaucoup de temps et on n’a pas les moyens humains de gérer une collection comme celle-là. Pour certaines collections on préfère donc les laisser partir vers d’autres institutions qui ont plus de moyens que nous. En termes purement archivistiques on crée des liens, on fait des renvois vers les inventaires mis en ligne par nos collègues, vers d’autres collections qui ont un sens. On n’essaie pas forcément de centraliser l’archive en tant que matériau, mais en tant que source documentaire.

P. G. : Ce sont des archives très diverses entre les écrits, les tablettes, les sceaux, tout le matériel archéologique que vous évoquiez, mais j’imagine qu’il y a aussi les fonds qui concernent les chaires de physique, de biologie ? À quels types d’archives avons-nous affaire ici ?

C. L. : On trouve beaucoup d’archives photographiques, des archives audiovisuelles aussi. Elles sont sources de grandes difficultés. La plus ancienne bande conservée ici date de 1931, ce qui correspond au quatrième centenaire du Collège de France. Jusqu’à maintenant on a eu une diversité de supports assez incroyable et il faut avoir les outils de lecture adéquats. On a fait numériser énormément d’archives audiovisuelles. On a aussi des objets scientifiques, la plupart du XIXe car ils sont d’une taille permettant de les conserver. Pendant longtemps, c’était le service des archives qui s’occupait comme il pouvait de cette instrumentation scientifique, maintenant on a une chargée des collections muséales qui nous est d’un énorme secours car c’est elle qui s’occupe de ça. C’est un métier cousin du nôtre et qui permet de réfléchir aux questions de conservation, d’exposition, d’identification.

P. G. : Parce que ces objets sont régulièrement valorisés dans le cadre d’expositions ?

C. L. : Pendant longtemps une partie était exposée en permanence dans le foyer, mais maintenant on pense davantage en termes d’exposition temporaire. On vient de récupérer une collection qui était déposée à Beaune, d’Étienne-Jules Marey, avec ses objets scientifiques, qui mériterait notamment d’être montrée.

En biologie on a des microscopes du XIXe siècle, ceux de Claude Bernard, des objets de dissection, de vivisection. Je crois que l’objet le plus improbable c’est une petite fiole dans laquelle on trouve du suc pancréatique de chien, datant de Claude Bernard aussi.

P. G. : Comment est parvenu tout ça ? Ce sont les bureaux qui ont été vidés ?

C. L. : Pour des objets comme ceux de Claude Bernard je pense qu’au départ il y a peut-être quelque chose de l’ordre de la relique, car même de son vivant il fut très connu, respecté, admiré. Et ça a continué. Aujourd’hui, il y a une sorte de patrimonialisation des professeurs et on réinvente presque au sens archéologique les objets leur ayant appartenus.

P. G. : Justement est-ce qu’aujourd’hui la manière dont les laboratoires du Collège de France fonctionnent est pensée en termes archivistiques ?

C. L. : On l’a fait avec certains laboratoires, notamment celui de la perception de la physiologie et de l’action du professeur Alain Berthoz. Globalement c’est assez compliqué en termes de productions de laboratoire parce qu’on est dans un registre différent de celui des données contemporaines. Après c’est une réflexion qu’on s’est déjà posée, mais pour le moment on a pas vraiment de réponses. Ça voudrait dire un archivage électronique étant donné que la plupart des données sont aujourd’hui numériques. Il faudrait aussi réussir à convaincre les chercheurs et notre équipe d’archivistes est déjà surchargée. Et puis le souci du patrimoine est encore malgré tout davantage tourné vers le passé que vers le présent, en ce qui nous concerne et au niveau presque institutionnel. On aime bien valoriser des objets anciens parce qu’ils ont quelque chose d’attractif. C’est plus compliqué pour les objets récents sachant aussi que le choix de conserver des objets scientifiques doit prendre en considération des volumes assez conséquents. La partie centrale du premier cyclotron de Joliot-Curie peut être exposée aux Arts et Métiers sans trop de difficultés, mais aujourd’hui on se retrouve avec l’accélérateur de particules du Cern, exemple paroxystique : comment l’archiver ? De même, est-ce qu’on pourrait archiver un microscope électronique ? Je ne suis pas sûr. En tout cas on ne peut pas traiter le patrimoine contemporain comme on traite celui d’hier, que ce soit en termes d’objet ou de sélection. L’enjeu actuel serait effectivement de pouvoir capter dès l’origine ce qui relève du futur du passé pour réussir à transmettre des collections cohérentes, qui font sens aux chercheurs ou aux futurs citoyens qui seraient intéressés par les archives.

P. G. : Dans ce cas là ce serait finalement davantage les méthodes des archivistes qui permettraient de faire le tri entre ce qu’il faut ou non conserver plutôt que la volonté ou la démarche des acteurs qui utilisent les matériaux ? Le geste ne serait-il pas le même ?

C. L. : Effectivement. Il y a aussi la question de la compétence parce que sur des techniques comme celles-ci c’est un travail qui fonctionne forcément en collaboration avec les personnes qui manipulent ces objets-là ou qui produisent ces données. Finalement eux seuls sont en mesure de nous dire ce qui finalement mérite d’être conservé ou pas. Sur des données de laboratoires en chimie, en biologie, en physique, on n’a absolument pas la compétence. Nous, on pourrait les conseiller sur ce qui serait intéressant de garder mais surtout de supprimer, parce qu’on est là, d’abord, pour supprimer, paradoxalement. Pour un établissement comme le Collège de France, il faudrait au moins une personne à temps plein pour l’ensemble des laboratoires. À mon avis cela aurait plus de sens d’avoir quelqu’un qui ait un profil scientifique, plus proche des laboratoires que de notre formation, pour être capable de parler à des collègues en fait.

P. G. : Comment s’organise l’équipe des archives pour le moment et quels sont les profils ?

C. L. : Les profils sont assez variés. Nous sommes trois archivistes à avoir choisi d’être archivistes. Une autre archiviste l’est devenue après une reconversion professionnelle. Et on a une maîtresse de conférence qui est attachée au service des archives qui elle a un poste plutôt de chargée d’étude documentaire, qui traite des fonds d’archives et en même temps va faire des explorations pour essayer de dégager des grandes lignes d’études sur certains fonds.

P. G. : Qui va potentiellement ensuite donner lieu à des travaux de recherches ?

C. L. : Oui. On tient un carnet de recherches : Colligere. On l’a mis en place en 2017. Il est commun à toutes les bibliothèques de l’établissement (une douzaine de bibliothèques spécialisées + le service des archives). Cela nous permet de présenter à la fois des expositions auxquelles on participe, des pièces d’archives, des collections documentaires ou d’autres évènements mais aussi de présenter nos métiers ou de donner des outils aux chercheurs. On met également en avant l’actualité des publications et des inventaires. On a tous la possibilité aussi de publier des articles dans des revues ou de participer à des ouvrages.

P. G. : Votre travail consiste donc à gérer les fonds mais aussi à faire de la recherche ?

C. L. : La recherche ou la réflexion sur les archives est une chose que l’on fait plus sur notre temps libre. En ce qui me concerne j’en fait un peu parce que je trouverais dommage de ne pas en profiter. On a aussi en plus quelque chose qui est différent des historiens : on travaille sur les documents comme eux mais on a un point de vue professionnel différent. Nous ne sommes pas du même côté du miroir en tant qu’archivistes. On a une pratique extensive des fonds d’archives puisqu’on est finalement à peu près les seuls à voir passer l’ensemble du fonds, par obligation, parce qu’on est obligés de classer le fonds, de le trier. Les chercheurs généralement ont une pratique plus intensive, ils vont se centrer sur quelques dossiers. Sauf bien sûr si vous faites des monographies. Nous on n’a pas vocation à épuiser le sens des documents, on a vocation à permettre aux chercheurs de trouver le sens qu’ils recherchent et de le faire dans de bonnes conditions. Il serait intéressant de discuter avec les historiens et les chercheurs de cette différence d’approche.

P. G. : Et à qui s’adressent les archives du Collège de France ?

C. L. : On a beaucoup de sociologues, de psychologues, d’étudiants évidemment mais aussi des personnes qui ne sont pas du tout du milieu universitaire mais qui ont une curiosité ou des intérêts pour certains professeurs dont on conserve les archives et qui viennent les consulter. Par définition tout le monde peut venir les parcourir sauf ce qui tombe sous le coup de la loi des archives ou qui relève de la question du droit d’auteur. Comme on est sur des archives scientifiques, elles ont un statut particulier. Dedans on va retrouver des archives publiques, qui sont soumises au code du patrimoine et qui ne pose pas beaucoup de problèmes, mais tout ce qui relève du manuscrit inédit, même de la correspondance familiale, c’est toujours un peu particulier. Sur certains fonds ça pose peu de problèmes parce qu’on a formalisé avec les ayants-droit la question de la diffusion et on renvoie les personnes qui voudraient publier des inédits vers eux. Pour la correspondance, la plupart des fonds n’ont pas trop ce problème là non plus puisqu’on est sur des documents relativement anciens. Ils ne tombent plus sous le régime des délais durant lesquels on ne peut pas forcément diffuser la correspondance par exemple. La science n’est pas forcément toujours un milieu feutré.

P. G. : De quand date le service d’archives du Collège ?

C. L. : L’actuel service des archives date de la fin des années 2000, début 2010, à la suite des travaux de rénovation du Collège de France. Il a alors été mis en place sous la tutelle de Claire Guttinger. Avant ça c’était assez décousu. Pendant longtemps la personne qui s’occupait des archives du Collège était généralement le secrétaire de l’assemblée. On a les registres des procès-verbaux de l’assemblée qui sont très complets. C’est d’ailleurs une des choses que les chercheurs consultent régulièrement : les comptes-rendus de l’assemblée des professeurs. Ce ne sont pas à proprement parler des archives scientifiques puisqu’on n’y débat pas de questions scientifiques stricto sensu, mais elles ont un intérêt dans l’histoire des sciences et dans d’autres disciplines.

P. G. : On connaît les grandes entreprises de publication des cours du Collège de France, ceux de Michel Foucault par exemple. Comment cela se passe-t-il d’un point de vue archivistique ?

C. L. : On a peu d’archives Foucault. On a des dactylogrammes de cours, mais l’essentiel du fonds Foucault est déposé à la Bnf. On s’est rapproché des ayants-droit pour diffuser certaines choses, mais c’est assez compliqué. De même que pour les cours Barthes ça n’est pas passé par notre service. Ça rejoint ce que je disais tout à l’heure. Pour des fonds comme Barthes, Foucault, Lévi-Strauss, on n’a pas forcément les moyens. En plus de cela on est dans une optique de dons et tous ces fonds-là ont été échangés dans le cadre d’achats, de donations ou d’autres manières d’acquisition qui ne sont pas les nôtres. C’est par exemple le cas pour le fonds Foucault et la Bnf. Nous on signe un contrat de don avec les ayants-droit et les professeurs.

P. G. : Il y a néanmoins parfois des tractations pour récupérer ce genre de fonds ?

C. L. : Je ne parlerais pas de tractations. Je n’ai pas vraiment de mots. On récupère ce qu’on peut quand les professeurs quittent leur bureau par voie de décès. Cela peut paraître un peu sauvage, mais ça nous sert aussi à sanctuariser certains documents quitte après à ce qu’on voie avec la famille s’ils veulent les déposer ailleurs. Notre but premier, c’est d’éviter la disparition accidentelle au départ d’un professeur, qu’une équipe passe et jette tout quand les bureaux sont souvent refaits. Comme nous intervenons systématiquement, des accidents de ce genre n’ont plus lieu au Collège.

P. G. : Pour revenir à vous et votre intérêt personnel, vous avez travaillé sur le fonds Marcel Mauss. Qu’est-ce qui vous a amené vers ce sujet et comment ça s’est passé ?

C. L. : Cela s’est fait à la fois par intérêt parce que je connaissais la figure de Mauss, elle m’était sympathique (et après avoir travaillé dessus, elle me l’est toujours autant d’ailleurs), et aussi parce qu’on est une petite équipe – ce qui est relatif parce que toutes les institutions n’ont pas une équipe aussi développée que la nôtre – et qu’on a tous nos champs plus ou moins respectifs. Par exemple, Claire Guttinger aime bien les fonds scientifiques. Un autre collègue est plus tourné vers l’archéologie. Moi plutôt vers les sciences humaines.

Le prochain fonds que je dois classer est celui de Jacques Bouveresse. Pour l’instant on a commencé à récupérer les archives, on est encore en contact avec Madame Bouveresse pour finir le transfert des documents. C’est aussi le plaisir qu’on a au Collège de France de pouvoir être en contact avec les ayants-droit et s’intéresser à toute la chaîne archivistique jusqu’à la publication. C’est quand même inespéré quand on travaille dans les archives de pouvoir presque systématiquement vivre toutes ces étapes-là de la vie des archives. C’est une belle maison.

En ce qui me concerne, je développe des affects avec les professeurs dont je trie le fonds. Je travaille généralement sur des fonds assez volumineux donc ça me prend beaucoup de temps et je développe une espèce de relation particulière parce qu’on voit passer énormément de leur intimité. On n’est pas insensible à ce qu’il s’est passé dans leur vie. Certains on les aime, d’autres un peu moins. C’est presque une vraie relation même si ce sont des gens morts.

P. G. : Peut-être pour finir un message que vous aimeriez faire passer ?

C. L. : Depuis quelques années, il y a une sorte de réévaluation de la place des archivistes dans le travail soit des historiens soit des autres sciences sociales (et même plus largement puisqu’ici on voit aussi des médecins qui viennent consulter les archives).

Il faut que cette réévaluation se poursuive, par le biais d’un travail de valorisation et de publication car notre travail est souvent mal connu, y compris par les historiens. Comme le dit ma collègue Laure Léveillé qui a publié un article sur Martial Gueroult dans notre carnet de recherche “dans les archives on trouve parfois ce qu’on ne cherche pas et on ne trouve pas ce qu’on cherche”.