Portraits d'archivistes: entre centralisme et régionalisme ? Valoriser les archives du patrimoine à différentes échelles

Nous continuons, sur Entre-Temps, à brosser le portrait de celles et de ceux qui, dans les coins et recoins du monde entier, travaillent à rendre disponibles et exploitables les archives. Sous la forme d’un entretien ou d’un texte rédigé, nous souhaitons donner à lire différentes esquisses de ce qui compose la vie et le métier d’archivistes. Aujourd'hui, Margot Renard s'entretient avec Olivier Prisset, docteur en histoire de l’architecture, et Gilles Désiré dit Gosset, conservateur général du patrimoine et directeur de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP). Chacun, avec des approches différentes, contribue à valoriser des archives liées à l’architecture et à la photographie.

Margot Renard : Pour débuter cet entretien, pouvez-vous chacun présenter votre parcours ?

Gilles Désiré dit Gosset : J’ai suivi un parcours d’archiviste très classique : classes préparatoires au lycée Henri IV après le bac, École des chartes puis Institut national du patrimoine, et de là, j’ai été nommé conservateur du Service historique de la Marine à Cherbourg, en 1996. J’ai ensuite travaillé pendant treize ans à la direction des archives départementales de la Manche, puis au ministère de la Culture comme sous-directeur de la communication et de la valorisation des archives au Service interministériel des Archives de France (SIAF). J’ai ensuite pris la tête de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie. J’ai accepté cette mission parce que je préférais l’opérationnel à l’administration centrale où je m’ennuyais un peu. La MPP est un établissment particulier parce qu’il ne relève pas du réseau des Archives de France, mais du service du Patrimoine, comme service d’archives de l’administration des Monuments historiques et de l’Archéologie. Nous sommes donc à part sur le plan institutionnel, même si nous sommes un vrai service d’archives.

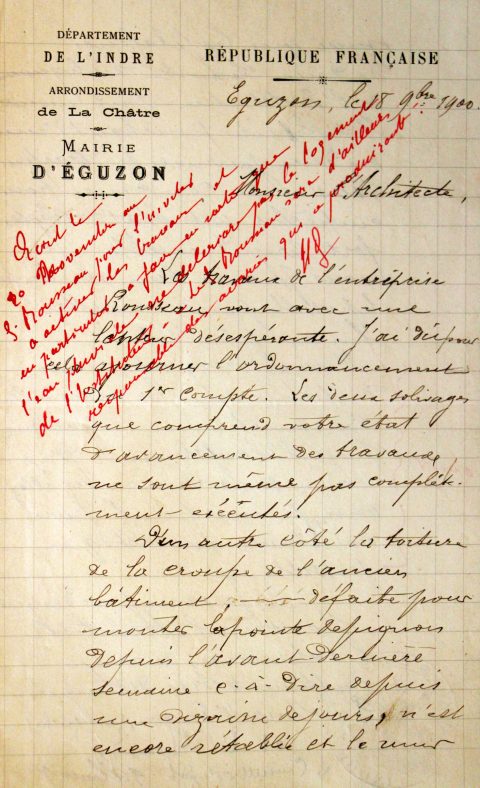

Olivier Prisset : Moi aussi, c’est on ne peut plus classique puisque j’ai fait mes classes à l’université, à Tours. J’y suis entré en 2009. J’ai commencé une thèse en 2015 sur une famille d’architectes, un père et deux fils dont les fonds étaient versés aux archives départementales de l’Indre. En six ans de thèse – mais en réalité en deux ans et demi de traitement – j’ai compulsé 80 mètres linéaires d’archives. Aujourd’hui, je suis ingénieur de recherche au Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) pour une critique d’authenticité sur le château de Blois. Et j’ai été chargé de cours auprès de trois institutions cette année.

Margot Renard : Gilles Désiré dit Gosset, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, son histoire, son fonctionnement ?

Gilles Désiré dit Gosset : C’est un établissement assez récent, créé en 1996. À cette date, la direction du Patrimoine au ministère de la Culture a souhaité regrouper toutes les fonctions « archives » et « documentation » qui étaient éparpillées dans des services différents : archives et bibliothèque de la Commission des Monuments historiques, services documentation immeubles et objets mobiliers, Centre de recherches sur les Monuments historiques (CRMH) et service des archives photographiques. Depuis 2008, notre siège a été transféré à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) et nous avons le site du fort de Saint-Cyr pour abriter l’essentiel de nos collections photographiques et archéologiques.

Nous conservons les archives des Monuments historiques au sens large du terme depuis la création de cette administration au XIXe siècle. Nous sommes aussi dépositaires de toutes les archives de l’archéologie française, c’est-à-dire les rapports sur les fouilles réalisées en France. Cela représente quand même 85 000 dossiers de sites et rapports de fouilles, qui s’accroissent chaque année d’environ 3 500 nouveaux rapports.

D’autre part, cette administration des Monuments historiques s’est intéressée très tôt à la photographie, pour des raisons documentaires ; elle a développé progressivement une énorme collection photographique liée au patrimoine. De 1915 à 1922, le service a créé le premier service photographique des armées en lien avec le ministère de la Guerre. La deuxième grande dérivation de la collection intervient en 1950, quand l’État achète le fonds de l’atelier Nadar, dont les négatifs (250 000 plaques de verre) : cette acquisition ouvrait la voie aux fonds de portraits, certains très volumineux comme le fonds du Studio Harcourt (5 millions de négatifs) ou celui du Studio Sam Lévin (200 000 négatifs). Enfin, en 1979, Jacques-Henri Lartigue fait don de l’ensemble de son œuvre photographique à l’État. Nous quittons alors la fonction documentaire de la photographie pour entrer pleinement dans un art à part entière. Dans les années qui suivent la donation Lartigue, le ministère engage une nouvelle politique visant à collecter auprès des photographes leurs archives photographiques, qui sont toujours compliquées à gérer sur le long terme. Pendant une quinzaine d’années, l’association « Patrimoine photographique », alliée à une « mission du patrimoine photographique » a rassemblé les donations de grands photographes comme André Kertész, Willy Ronis, Denise Colomb et quelques autres. Quand l’association a été dissoute en 2004, les fonds ont été affectés à la Médiathèque. On en reçoit beaucoup depuis, et non des moindres : John Batho, Denis Brihat, Gilles Caron, Stanley Greene, Christine Spengler et plusieurs photographes de l’agence Magnum nous ont fait confiance. Tout le médium est concerné, du photoreportage à la photographie plasticienne, et plus seulement les images liées aux monuments ou à l’archéologie.

Notre établissement partage donc ses missions entre deux pôles : d’un côté la gestion des archives des Monuments historiques (administration centrale, et architectes et restaurateurs du patrimoine), de l’autre une collection d’environ vingt millions de phototypes qui s’accroît chaque année. Nous sommes l’un des plus importants opérateurs de la conservation des archives photographiques en France, voire en Europe.

Margot Renard : Pourquoi ces fonds ne sont-ils pas collectés par la Bibliothèque nationale de France, par exemple, qui a un gros service de conservation photographique ? Quelles sont les spécificités de traitement de la photographie de votre service ?

Gilles Désiré dit Gosset : La BnF joue en effet un rôle historique dans la collecte de la photographie patrimoniale, mais dans une vision très extensive de bibliothécaire qui souhaite récupérer un échantillon représentatif des photographes et des photographies de chacun des photographes plutôt que des ensembles complets. À la MPP, nous agissons en archivistes : quand nous nous intéressons à un photographe, c’est de manière intensive sur l’ensemble de son œuvre, en prenant en charge aussi bien les négatifs (qui sont les matrices des photographies) que des tirages et également les documents liés à la production de ces images, c’est-à-dire les correspondances, les agendas, les justificatifs de publication, les maquettes, les échanges avec les commissaires d’exposition, avec les galeries, etc. La MPP est un des rares services en France à récupérer des fonds d’auteurs-photographes complets, et notamment des négatifs, parce qu’ils forment des volumes souvent considérables, comportant parfois plusieurs centaines de milliers, voire millions d’objets individuels. Les bibliothèques comme les musées ne sont pas armés pour gérer de telles masses, parce qu’on y décrit ordinairement chaque objet à titre individuel, contrairement à la pratique archivistique qui permet de décrire les collections au niveau d’un fonds, d’un dossier, d’un sous-dossier en allant parfois, dans le meilleur des cas, jusqu’au pièce à pièce. Bien sûr, il y a des exceptions brillantes, comme le musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône, qui collecte lui aussi des fonds complets de photographes, mais dans une approche d’archiviste du point de vue du traitement, plutôt que muséale. En tout cas, c’est cette différence d’approche du traitement qui explique pourquoi il y a eu une interruption des grandes donations entre la fin de Patrimoine Photo et la nouvelle politique de collecte que nous avons relancée en 2015-2016 : la plupart des institutions, BnF comprise, n’offrait pas la possibilité aux photographes de conserver la totalité de leurs fonds, y compris les négatifs.

Margot Renard : C’est la raison pour laquelle vos sites sont délocalisés en région parisienne, pour des nécessités d’espace de conservation et de stockage ?

Gilles Désiré dit Gosset : C’est surtout le fruit de hasards administratifs. À l’origine, les services étaient concentrés à Paris, au Palais Royal, rue de Valois où était installée l’administration des Beaux-Arts avant même la création du ministère de la Culture. D’autres fonds étaient conservés au palais de Chaillot, place du Trocadéro, comme celui de l’atelier Nadar. On ne savait plus où les mettre. À la fin des années 1970, quand le ministère a récupéré la gestion du fort de Saint-Cyr, il en a profité pour décongestionner un peu le centre de Paris en y envoyant nos collections photographiques qui étaient alors éparpillées et pas forcément dans des conditions idéales de conservation. On y a joint la collection de films de la Cinémathèque française et les archives courantes et intermédiaires du Centre national du cinéma (CNC) qui occupent d’autres locaux à l’intérieur du fort. Celui-ci est une emprise gigantesque de 22 hectares et ses bâtiments sont très vastes. C’est une immense chance pour nous de l’avoir : contrairement à beaucoup d’institutions franciliennes qui courent après le mètre carré de conservation, nous n’avons aucun problème de place, si ce n’est celui d’aménager les espaces au fur et à mesure que les collections s’accroissent.

Il fallait néanmoins avoir une présence à Paris ou proche de Paris. Ça a d’abord été le Palais Royal, puis, à partir de 1989, les hôtels de Vigny et de Croisilles, dans le Marais. Je n’ai pas connu ces premières implantations, mais elles n’auraient pas été en mesure d’absorber le volume de nos collections actuelles, surtout avec le taux d’accroissement qui est le nôtre depuis plusieurs années. Depuis dix ans, nous avons reçu des archives d’architectes par dizaines de mètres linéaires, centaines parfois, et par milliers de plans. Dans Paris, le mètre carré est cher et nous avons été mis à la porte de nos locaux parce que le ministère des Finances a jugé bon de vendre les hôtels que nous occupions pour nous envoyer en banlieue. Ce fut à Charenton-le-Pont, qui a le grand mérite d’être aux portes de Paris et sur une ligne de métro (la 8).

Margot Renard : Olivier Prisset, vous avez fait une thèse sur l’agence familiale d’Alfred, Henri et Louis Dauvergne, architectes départementaux de l’Indre. Quel est votre rapport aux archives, comment avez-vous travaillé avec la documentation sur votre sujet ?

Olivier Prisset : Je ne conçois pas le travail de recherche en architecture sans recourir aux archives. J’ai eu deux directeurs de recherche depuis le début de mes recherches, Christophe Morin, maître de conférences à Tours, et Jean-Baptiste Minnaert, professeur à Sorbonne Université et directeur du Centre André Chastel. Une chose m’a été dite à chaque fois : « pas de sujet sans fonds ». En cela, on sait qu’on est revenu d’une pratique universitaire qui avait un peu délaissé les archives dans les années 1970. Mon travail autour des Dauvergne procédait de deux choses : il fallait un sujet de Master 2 si possible en région Centre, car les universités cherchent aussi à valoriser les collections locales ; et un sujet tiré des archives départementales de l’Indre, qui ont récupéré en 2004 de nouveaux locaux, avec à leur disposition des espaces suffisants pour travailler sur le fonds Dauvergne et ses 6700 plans. En tant que chercheur, j’ai été confronté à un problème : le corps des architectes départementaux a mis beaucoup de temps à se constituer à partir de 1790 et jusqu’à la Première guerre mondiale. Dans un contexte de centralisme assez marqué, les institutions nationales n’ont pas bien collecté ce type de fonds, qui sont restés abandonnés au bon vouloir des politiques départementales. Le statut d’architecte départemental ayant disparu dans les années 1970, ces fonds constitués ont tardé à être pris en considération par la recherche. À plus forte raison parce que les architectes départementaux sont des praticiens et rarement des théoriciens, ou alors à la marge. Ils ont donc peu intéressé jusqu’à une actualité assez récente. Les fonds d’architectes départementaux sont donc souvent morcelés ; la plupart du temps on s’est borné à garder les plans et les dossiers de bâtiments et de commandes publiques les plus prestigieux.

La raison pour laquelle le fonds Dauvergne est resté cohérent, c’est qu’il a été versé par leur ultime successeur, le dernier à occuper la charge départementale de l’Indre par tranches de quinze ans, pour faire de la place dans son agence. Donc le fonds Dauvergne est rentré dans les années 1960 pour un tiers des cotes, ensuite au début des années 1980 et à la fin des années 2000, parce que les héritiers de l’agence vidaient la demeure familiale. Ces trois entrées successives ont créé un biais dans le fonds, d’autant qu’il n’y avait pas l’espace pour traiter ces archives. Les archivistes de l’Indre n’avaient pas eu l’occasion de faire un inventaire détaillé. Quand on m’a demandé d’investir le fonds Dauvergne, il a donc fallu que je me contente d’un récolement initial. Je n’ai pas eu le choix, il a fallu ouvrir toutes les boîtes pour savoir ce qu’il en était réellement. Souvent j’avais une seule cote, mais ça pouvait concerner jusqu’à 12 communes différentes. Faire des sondages quand l’inventaire est exhaustif est simple, en tout cas quand il permet de discriminer en conscience. Mais quand l’inventaire est superficiel ou a été fait pour pouvoir opérer rapidement les archives, il faut en passer par là. L’exhaustivité – qui est maintenant un luxe avec le temps de traitement alloué aux thèses de doctorat et de la recherche en général – m’a permis de faire ressortir des choses assez stimulantes, même si là, convaincu par l’intérêt de mon sujet, je ne suis peut-être plus très objectif. J’ai fait le décompte pièce à pièce et le fonds Dauvergne comprend plus de 25 000 courriers, quelques 2 500 devis, des centaines d’affiches. Au-delà de l’histoire de l’art, c’était un rapport socio-économique qui s’écrit ici en filigrane. Comment un architecte de province entre-t-il dans la commande privée ? Comment entretient-on des rapports constructifs avec un diocèse ? Comment négocie-t-on avec différentes strates administratives et différents types d’élus, qui en plus n’ont pas tous les mêmes couleurs politiques ? Les Dauvergne ont aussi bien travaillé pour des républicains, des orléanistes, des légitimistes, des bonapartistes, et cela dans une cohérence territoriale assez suggestive. Finalement, c’est de la micro-histoire mais à une échelle intermédiaire qui, jusqu’à présent, et eu égard aux fonds constitués et conservés, n’était pas toujours évidente à entendre.

Olivier Prisset : J’ai fait un rapide tour d’horizon pour essayer d’avoir des points de comparaison, parce qu’on m’a souvent opposé que ma lecture était un peu régionaliste. Seulement, des architectes départementaux qui ont fait l’objet de thèses, il y en a très peu : la mienne sur les Dauvergne doit être la quatrième menée dans les vingt-cinq dernières années, et ces études étaient fondées sur des fonds moindres. Je crois que l’un des plus importants est celui de Joseph Bigot, architecte départemental du Finistère. Des fonds comme ceux des Dauvergne, qui en plus d’être architectes départementaux faisaient partie d’une famille qui a eu trois praticiens en soixante ans, je n’en ai recensé qu’une petite douzaine à l’échelle du pays.

Margot Renard : Vous avez chacun organisé, ou êtes en train d’organiser, des manifestations de valorisation scientifique et/ou grand public sur les fonds que vous avez étudiés. Pourriez-vous nous parler de ce rapport à la valorisation du travail sur les archives, chacun dans vos spécialités différentes ?

Olivier Prisset : En ce qui me concerne, le travail de valorisation est à deux échelles. D’abord pendant le temps de ma thèse, parce que même si je connaissais l’Indre pour des raisons familiales, je n’avais jamais parcouru le département de long en large. Sur les 250 et quelques communes, il n’y en a que 28 sur lesquelles les Dauvergne n’ont pas travaillé. Il était important pour moi d’étendre l’échelle du territoire et de voir ce qui avait marché à un endroit et si ça s’était répercuté de la même manière dans un autre arrondissement. Par ailleurs, quand on a affaire à l’architecture commune, quotidienne, du XIXe siècle, il y avait un gros travail de pédagogie à faire pour intéresser à la valeur de ce patrimoine, même auprès des sociétés savantes locales. C’était aussi une manière de faire connaître ma démarche et d’essayer de rentrer en contact avec des propriétaires privés, des élus, qui étaient susceptibles d’être concernés à des échelles plus ou moins importantes par le cas Dauvergne. Il y avait donc cette première valorisation auprès d’un public large. Incidemment, quand on fait une thèse, l’enjeu n’est pas à mon sens de rester dans le cadre universitaire mais donc bien de valoriser auprès du plus large public sa démarche et le débouché de sa recherche. L’année 2024 coïncidera avec le bicentenaire de la naissance du premier de mes architectes, Alfred Dauvergne. L’enjeu auprès des archives départementales était assez évident ; communiquer autour de ce fonds a été un principe initial dès que la thèse a été lancée et la concordance des dates rendait l’événement un peu inévitable, voire même facile à organiser. Mon problème étant que les Dauvergne ont 1 300 bâtiments au compteur, 1 900 interventions en 100 ans et 240 communes avec des programmes tellement variés que leurs plans vont d’une usine de textile de 8 hectares à une niche à chien. On a des échelles, des strates, des types de commandes tellement variés que préparer une exposition aux archives départementales de l’Indre, dans une salle d’une centaine de mètres carrés, avec un but d’exhaustivité était une vue de l’esprit. Au fur et à mesure de l’avancée de ma recherche, en fonction des institutions que j’avais rencontrées, l’envie d’une exposition, de communiquer autour des Dauvergne est devenue partagée. En quelques mois, on est passés d’une exposition ponctuelle aux archives départementales à un réseau d’acteurs à l’échelle du département. La rétrospective courra de mars 2024 jusqu’à juin 2025 et comprendra huit expositions sur le territoire. Le but est de mailler le territoire le plus possible avec des expositions aux thématiques différentes pour faire entrapercevoir l’ampleur de l’œuvre des Dauvergne. Au-delà, c’est aussi interroger ce qu’était la production architecturale publique, privée, religieuse au XIXe siècle, et, incidemment, poser la question de savoir comment au XIXe siècle on a pu structurer le territoire, créer des infrastructures manquantes. Cela va permettre, dans la foulée, d’organiser un colloque pour questionner ce qui était possible hier, ce qui n’est plus possible aujourd’hui dans la création des infrastructures en province (comme on disait au XIXe siècle), dans une logique un peu parallèle de décentralisation des regards et des recherches.

À la MPP, les choses sont différentes parce que nous n’avons pas de lieu d’exposition, si ce n’est un grand hall à Charenton – mais Charenton est quand même au-delà du périphérique, qui, pour n’importe quel Parisien, constitue une barrière psychologique quasi infranchissable. Quand on arrive à drainer un public captif, soit parce que les gens doivent venir à l’auditorium pour une réunion ou un colloque, soit parce qu’ils doivent venir en salle pour consulter des documents, on est contents. Espérer faire venir du grand public en banlieue et en plus dans une impasse, cela relève de l’utopie quand on sait la masse des lieux disponibles intramuros. Je crois d’ailleurs que les Archives nationales vont renoncer à faire des expositions à Pierrefitte, lesquelles ont souvent été formidables mais ne drainaient qu’une trop faible fréquentation. Pierrefitte-sur-Seine, c’est comme Charenton, on n’y vient pas depuis Paris sauf si on y est obligé. L’année dernière, ils ont fait une extraordinaire exposition sur le salon des arts ménagers, documentée, drôle, vivante ; malheureusement, le public n’est pas venu. Ils vont faire, je pense, comme nous à Charenton, c’est-à-dire un parcours d’exposition permanente pour que le public venant en salle de lecture, ou celui, contraint, de l’auditorium et des salles de réunion, évite de se retrouver dans un bâtiment impersonnel ou purement administratif et qu’il puisse avoir une première approche de la richesse des collections que nous conservons.

Nous avons donc cette particularité de ne pas avoir de salle d’exposition temporaire ; paradoxalement, c’est une richesse pour un service comme le nôtre, qui est un service à compétence nationale. Si on disposait d’un lieu, on serait obligés de faire une programmation et on mobiliserait tous les moyens disponibles pour le faire vivre. Certains chercheurs regrettent qu’on n’ait pas de salle d’exposition à Paris, moi pas du tout, parce que ça nous oblige à travailler en partenariat avec plein d’institutions différentes sur des projets ponctuels. Au final, nous montons ou coopérons au montage d’énormément d’expositions, plutôt photographiques d’ailleurs, qui sont plus faciles et rapides à réaliser que des opérations sur nos collections liées au patrimoine et à l’architecture. En 2014, mon prédécesseur a organisé en partenariat une grande exposition sur Eugène Viollet-le-Duc à la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA). En 2018, nous avons aussi fait avec eux une exposition sur le Crac des chevaliers, qui a remporté un beau succès. Nous travaillons également avec des partenaires territoriaux : en 2022, par exemple, le musée de l’Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie (Yvelines) s’est intéressé à un architecte diocésain, Alphonse Durand, contemporain de Viollet-le-Duc qui a travaillé un peu partout en France. Dans le domaine de la photo, nous travaillons avec d’autres partenaires parce qu’on touche d’autres publics. En ce moment, nous avons une demi-douzaine d’expositions en cours, deux sur Ronis à Pont-Aven et Vannes ; nous sommes également présents à Versailles avec une exposition Kertész-Lartigue, et en Corse avec une autre exposition itinérante sur Kertész ; deux autres encore sont présentées à Shanghai et Madrid.

Margot Renard : Quels sont les fonds qu’on sollicite particulièrement dans votre institution ?

On nous demande hélas trop souvent le « best-of ». En photo, c’est André Kertész, Jacques Henri Lartigue et Willy Ronis qui forment le trio de tête. Les partenaires sont – trop – friands des têtes d’affiche et des noms qui claquent. Côté patrimoine, nous étions très heureux l’année dernière de pouvoir collaborer au projet sur Alphonse Durand à Mantes-la-Jolie, parce que dans le domaine de l’architecture, on nous réduit trop souvent à Viollet-le-Duc. Il y a quelques raisons pour ça : le fonds comprend plus de six mille plans (tous numérisés et en ligne depuis quelques semaines), tous ses dossiers, une grande partie de sa correspondance. C’est formidable : on vient nous voir de partout, la télévision japonaise, américaine, les musées, dont les Corses qui veulent systématiquement nous emprunter chaque année le même dessin d’un monument napoléonien. On finit par les refuser parce qu’on nous demande trop souvent les mêmes pièces. Personnellement, je préfère quand on nous propose un projet qui sort un peu des sentiers battus, et Alphonse Durand offrait de ce point de vue une excellente perspective. La culture, c’est aussi aider le public à aller au-delà du déjà connu pour découvrir de nouvelles approches du patrimoine ou de la photographie. C’est pour cela que ce que j’entends de mon interlocuteur sur les Dauvergne est passionnant.

Le revers de notre politique d’expositions, c’est que l’image de la MPP s’efface souvent derrière celle de l’institution partenaire qui nous accueille dans ses locaux. Par exemple, la grande exposition Viollet-le-Duc de 2014 est restée dans l’esprit des gens un beau projet de la CAPA et pratiquement pas celui de la Médiathèque, quand bien même celle-ci a fourni l’écrasante majorité des pièces présentées. C’est le jeu : le partenaire hôte est davantage mis en valeur que nous. Et cela a tout de même le mérite de faire vivre les collections, de les montrer, de les valoriser, ce qui est le plus important.

Dans la politique éditoriale que nous menons, nous pouvons davantage mettre en valeur la participation de notre établissement, et je m’y investis personnellement beaucoup. Quand j’appartenais au réseau des Archives de France, je suis maintes fois intervenu auprès de mes collègues pour affirmer que les publications devaient être un des moteurs de la politique culturelle menée par les services d’archives. Verba volant, scripta manent : les expositions, c’est formidable, mais seul l’écrit reste et permet de diffuser largement. Ça coûte moins cher, c’est plus facile à mettre en œuvre et ça touche un large public.

Margot Renard : Vous avez tous deux un fort ancrage géographique local, l’un avec l’Indre et l’autre avec la Manche. Gilles Désiré dit Gosset, comment avez-vous vécu ce passage – si je caricature un peu – d’une position de gestion de fonds locaux à une gestion de fonds d’ampleur nationale, voire internationale ?

Gilles Désiré dit Gosset : Je suis originaire de la Manche, mais il a fallu que je fasse mes études à Paris. Pourtant, quand j’ai été nommé au Service historique de la Marine à Cherbourg pour mon premier poste, ça m’a fait l’effet d’une douche froide : qu’allais-je bien pouvoir faire chez des militaires, je ne connaissais rien à la marine et Cherbourg était si éloignée de mes bases du centre Manche que cela n’aurait pas été pire pour moi d’être nommé dans le grand nord ! Finalement, c’était un petit service de moins de dix personnes, mais les collections étaient passionnantes, les officiers de Marine très sympathiques et j’ai éprouvé énormément de plaisir à y faire mes premières armes. J’ai également découvert les richesses patrimoniales et historiques que recèlent le Cotentin, ce qui a beaucoup compté pour la suite de ma carrière et de mes travaux.

Ensuite, j’ai eu le poste de mes rêves aux archives de la Manche, où je comptais d’ailleurs un peu finir ma vie professionnelle. Mais les temps ont changé ; je ne pouvais pas faire toute ma carrière là et j’ai aussi eu l’impression de faire le tour du service et de ses possibilités au bout d’une dizaine d’années.

Maintenant, je gère des collections d’envergure nationale, voire internationale pour certaines. Je n’en continue pas moins à mener des travaux sur mon cher département où je reviens chaque week-end. Cela se fait assez naturellement, et je n’ai pas l’impression d’avoir fondamentalement changé de métier en passant de la Marine aux archives départementales et de celles-ci à la MPP. Les collections, les moyens, les sujets à traiter ne sont pas les mêmes, mais finalement, la méthode reste identique : il faut collecter, inventorier, conserver et restaurer, faire connaître son institution, développer des partenariats pour monter des projets de valorisation scientifique et culturelle. J’ai la très grande chance de faire le plus beau des métiers, qui plus est dans un magnifique établissement.

Margot Renard : Olivier Prisset, sur cette question de l’ancrage dans l’Indre et peut-être ce rapport à Paris, à une « centralité » dans le travail de l’histoire de l’art et de l’architecture ?

Olivier Prisset : Lors de ma thèse de doctorat, j’ai dû progresser avec deux focales : d’abord convaincre localement que l’architecture berrichonne du XIXe siècle avait de l’intérêt, parce que c’est un département rural, réputé – apparemment à tort – être le dernier en termes de dotations et un des derniers concernés par le fait culturel soutenu par les régions. De fait, l’Indre est quasiment un impensé régional. Ensuite, et c’est ce qui m’a demandé le plus de travail sans certitude d’être arrivé à de bons résultats, il fallait convaincre à Paris et à l’université (en tant qu’alma mater), de l’intérêt et de la valeur de ce genre de travail sur des profils d’architectes plus départementaux. Par exemple, pour certains prix de thèses, d’aides à la publication, l’un des arguments qui revient souvent c’est que ce type d’étude est trop régionaliste. En même temps, par nature, c’est une étude régionaliste. Or, ce qu’on reproche aux régionalismes c’est de manquer de points de comparaison. C’est un peu le serpent qui se mord la queue : pour avoir des comparaisons il faut pouvoir faire des études régionalistes, mais celles-ci ne sont pas soutenues parce que trop régionalistes… Les Viollet-le-Duc, les Vaudoyer, les Baltard ont entretenu une pratique centralisée de Paris vers la province. Cependant, observer ce que signifie faire vivre une agence d’architecture en province nous offre un angle de compréhension de la pratique de l’architecture contemporaine tout aussi efficace. Voire plus car, épargnée par les combats théoriques, un cabinet d’architectes ancré en région est avant tout préoccupé par la trivialité d’une pratique quotidienne et éminemment plus révélatrice des exigences de ce métier.

Gilles Désiré dit Gosset : C’est d’autant plus compliqué que les grandes institutions universitaires liées à l’histoire de l’architecture sont très centrales et très parisiennes. Je le vis également concernant l’activité autour des expositions photographiques. Les photographes veulent trop souvent leur rétrospective dans la capitale. Il y a pourtant une vie culturelle au-delà des boulevards des maréchaux, heureusement ! En tout cas, à la MPP, comme service à compétence nationale, c’est l’idée que nous défendons.