Portraits d'archivistes. Archiver le syndicalisme étudiant, avec Guillaume Hoibian

Nouvel épisode de notre série consacrée aux portraits de celles et de ceux qui, dans les coins et recoins du monde entier, travaillent à rendre disponibles et exploitables les archives. Guillaume Hoibian est enseignant en histoire-géographie. Mais pas que. Au sein du collectif « Pour l’histoire de l’UNEF ! », fondé en 2021 et qu'il co-anime, il mène une entreprise de collecte et de valorisation des archives de la seconde branche de l'Union des étudiants de France, active de 1971 à 2001. Dans cet entretien avec Quentin Gasteuil, il présente les particularités d’une démarche menée par des bénévoles non-archivistes de formation, appuyée par un réseau de professionnels, dont la vocation est d’encourager la recherche académique autour de l'histoire des mouvements étudiants du second XXe siècle. Une démarche attentive aux "ancien·ne·s" du mouvement, à leurs archives personnelles et au témoignage de chacun·e ; consciente des enjeux de collecte liés à une mémoire militante encore chaude.

De l’engagement jusqu’à l’archive

Quentin Gasteuil : Quel est votre lien initial avec l’UNEF ?

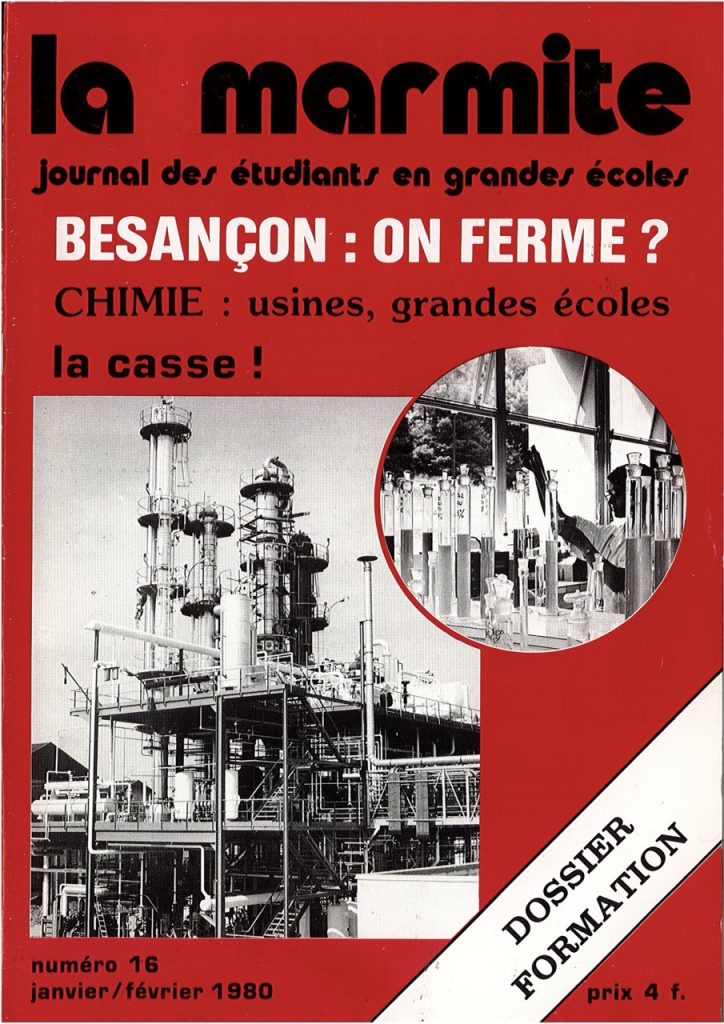

Guillaume Hoibian : J’ai fait des études d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne jusqu’à la maîtrise, et en tant qu’étudiant j’ai milité à l’Union nationale des étudiants de France (UNEF). Créée comme une organisation corporative en 1907, elle s’est officiellement transformée en syndicat en 1946. En 1971, dans le sillage de Mai 68, deux tendances se sont opposées au sein du syndicat et ont acté leur impossibilité à coexister, donnant alors naissance à deux UNEF. Le premier courant, dirigé par des militants trotskistes, a fondé l’UNEF « Unité syndicale ». C’est dans le second courant, l’UNEF issue de l’éclatement de 1971, que j’ai milité. Ses dirigeants ont continué à utiliser le nom UNEF, mais les médias l’appelaient UNEF Renouveau, puis UNEF Solidarité étudiante. Elle était dirigée très majoritairement par des communistes, mais aussi par des catholiques et des socialistes. J’y ai milité pendant quelques années, j’en ai intégré le bureau national, puis on m’a confié la présidence de la Fédération des résidences universitaires de France (FRUF) parce que je vivais en cité universitaire, à Nanterre puis à Antony.

Q. G. : Comment êtes-vous passé de ce moment militant à la collecte des archives ?

G. H. : Comme tous les militants étudiants, une fois ce passage à l’université terminé, je suis rentré dans la vie active et j’ai tourné la page. Pendant 30 ans, j’ai entretenu des relations d’amitié avec des ancien·ne·s militant·e·s que j’avais côtoyé·e·s à cette époque, mais sans jamais éprouver le besoin d’écrire l’histoire de cette organisation. L’idée même de revisiter mon passé de militant ne m’avait jamais effleuré. Néanmoins, j’avais quand même conservé des archives dans une malle avec quatre ou cinq cartons de tracts, de courriers, de rapports, de notes. Sans trop savoir quoi en faire, sans jamais les consulter, ces archives ont survécu à tous mes déménagements, jusqu’à très récemment.

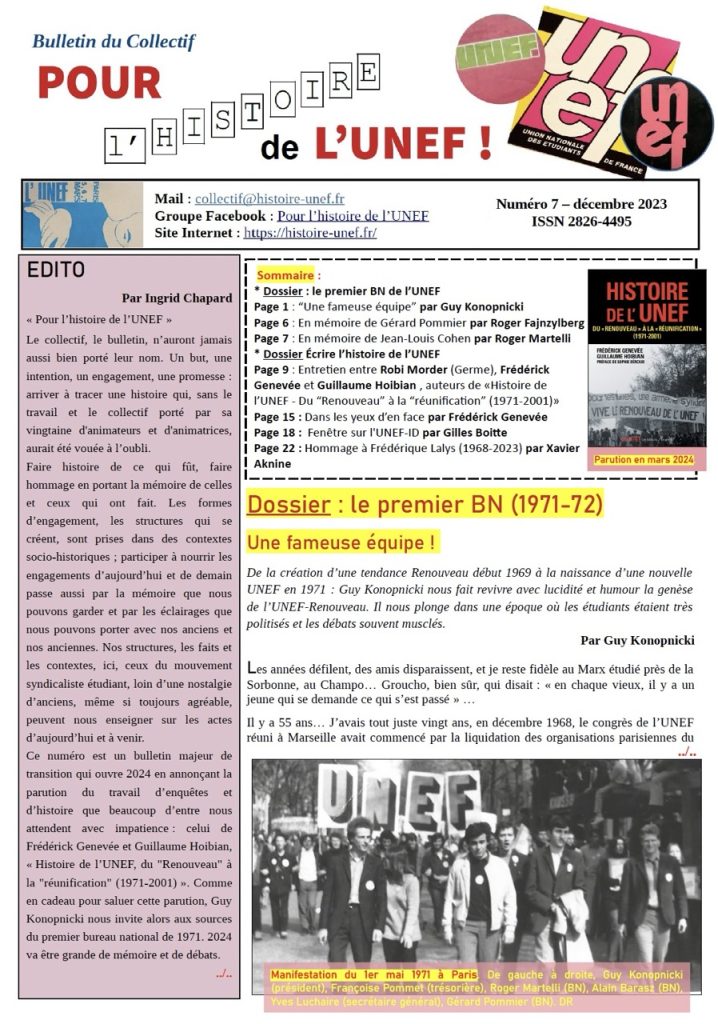

En 2007, sans que je sois au courant, un site internet appelé « Tombeau pour l’UNEF » a été créé par d’anciens militants d’autres générations que la mienne, et qui ont commencé à mettre en ligne quelques archives. L’objectif était essentiellement mémoriel : les deux UNEF séparées en 1971 s’étaient réunifiées en 2001, et ceux de « mon » UNEF qui n’acceptaient pas forcément cette réunification ont souhaité entretenir le souvenir de leur organisation disparue. Le site a stagné pendant des années, mais le réseau qu’il fédérait a trouvé une nouvelle vigueur en 2020 avec la création d’une page Facebook intitulée « C’était l’UNEF ». C’est comme cela que j’ai appris son existence, et que j’ai commencé à m’y investir à l’automne 2020. Cela m’a poussé à me replonger dans mes archives ; j’ai commencé à les numériser, à les leur envoyer, et elles ont progressivement été mises en ligne. Avec quelques-un·e·s de ma génération, nous avons investi ce réseau et avons commencé à collecter les archives plus largement. Au printemps 2021, sur fond de désaccords quant au rapport à entretenir à la mémoire et à l’histoire de l’organisation, nous sommes plusieurs à avoir quitté « C’était l’UNEF » pour créer un nouveau collectif : « Pour l’histoire de l’UNEF ! » (PHU). Nombreux sont celles et ceux qui nous ont rejoint·e·s. Nous y avons continué – et y continuons toujours – l’entreprise de collecte qui est montée en puissance à partir de la création de notre collectif et qui, aujourd’hui, repose essentiellement sur nous. Parallèlement, nous nous sommes attachés à engager une démarche d’écriture de l’histoire de l’UNEF à partir des archives collectées.

Une collecte inédite au sein d’un syndicat étudiant

Q. G. : L’UNEF n’avait-elle jamais eu de politique de conservation de ses archives ?

G. H. : Comme beaucoup d’organisations politiques, syndicales ou associatives, la conservation des archives a été très secondaire pour l’UNEF, et le syndicat a eu du mal à penser la conservation de ses propres archives. Lorsque des archives avaient été conservées, ce n’était pas pour réfléchir à l’écriture de l’histoire, mais dans un but de documentation pour que les générations suivantes puissent éventuellement y puiser des informations ou des conseils. Toujours est-il qu’au moment de la réunification entre les deux UNEF en 2001, le siège de l’UNEF dite Solidarité étudiante a été abandonné, et les trente ans d’archives qui s’y trouvaient ont été jetés, sans qu’on sache très bien dans quelles circonstances. Nous l’avons découvert en 2021, et de là est née notre prise de conscience de la nécessité de tenter de reconstituer ce fonds. C’est à travers cette aspiration à la collecte que notre réseau s’est mis en place et s’est progressivement organisé. Ce sont les archives qui ont mis en contact différentes générations de militant·e·s qui s’étaient succédées mais ne se connaissaient pas.

Q. G. : Comment s’est déroulé le processus de collecte ? Qu’avez-vous collecté ?

G. H. : Grâce aux réseaux sociaux puis à notre site internet, nous avons commencé à récolter des adresses e-mails et des coordonnées « d’ancien·ne·s ». Petit à petit, ils et elles nous ont fait confiance pour leurs archives : soit en les scannant, soit en nous les envoyant. Nous avons bénéficié d’un effet boule de neige : après réception, des extraits de ces archives ont immédiatement été mis en ligne sur notre site internet, suscitant des réactions des un·e·s et des autres.

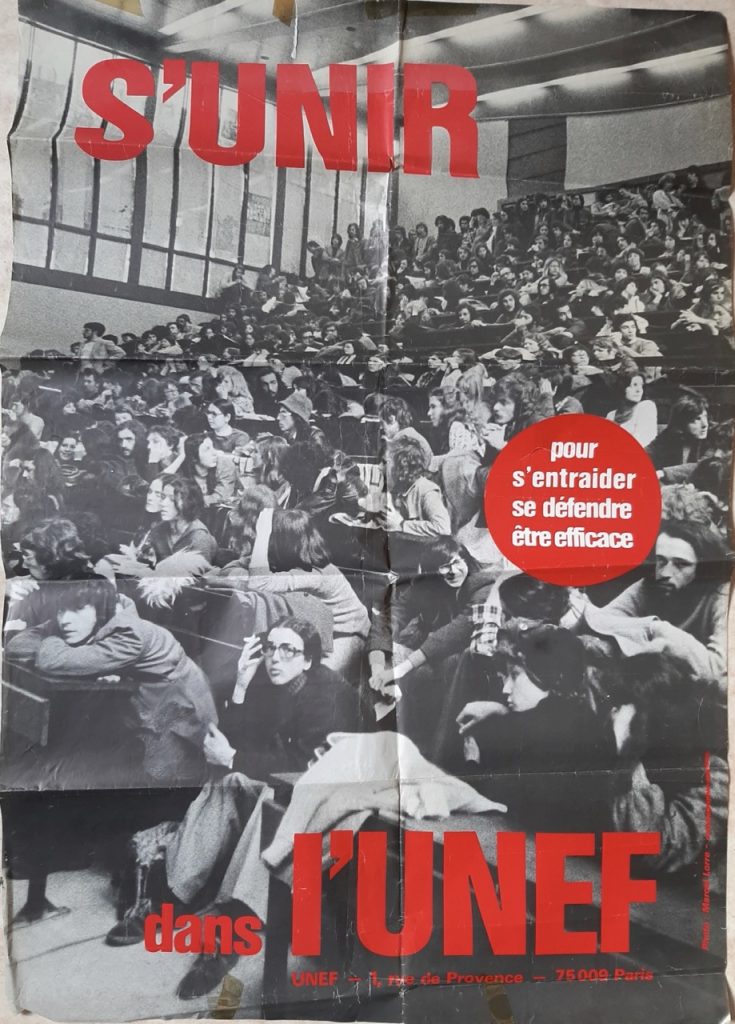

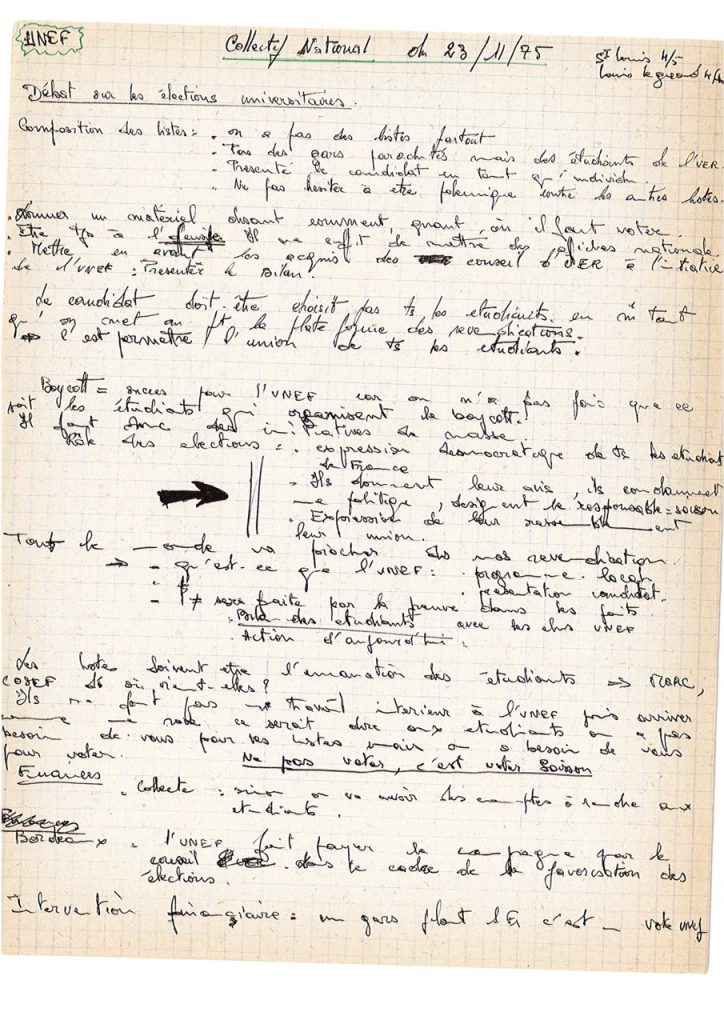

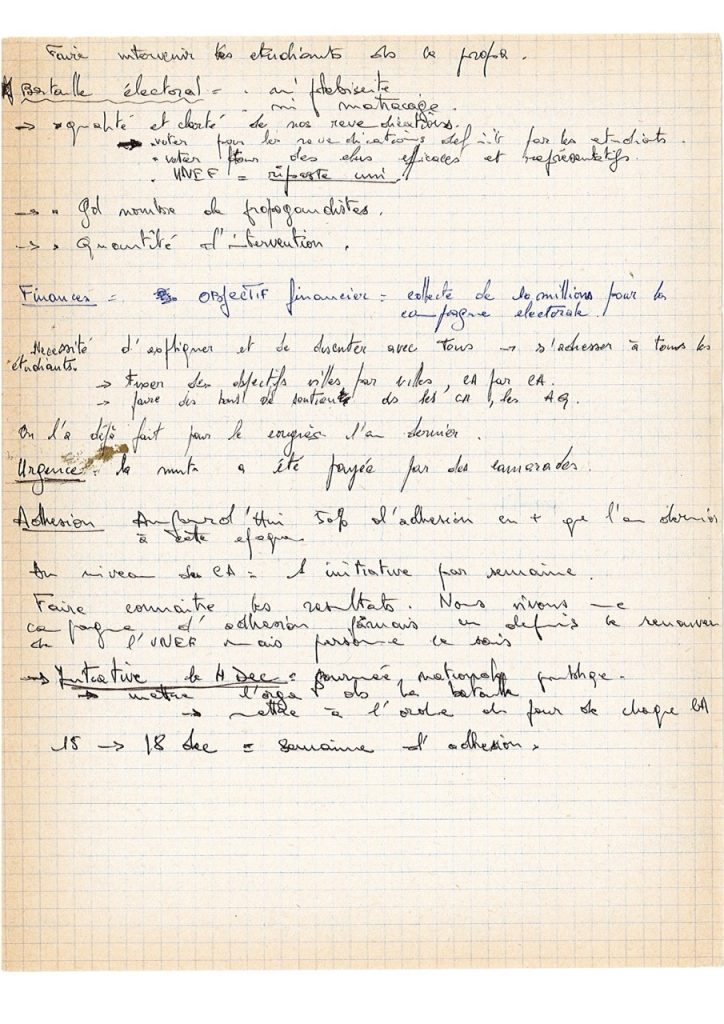

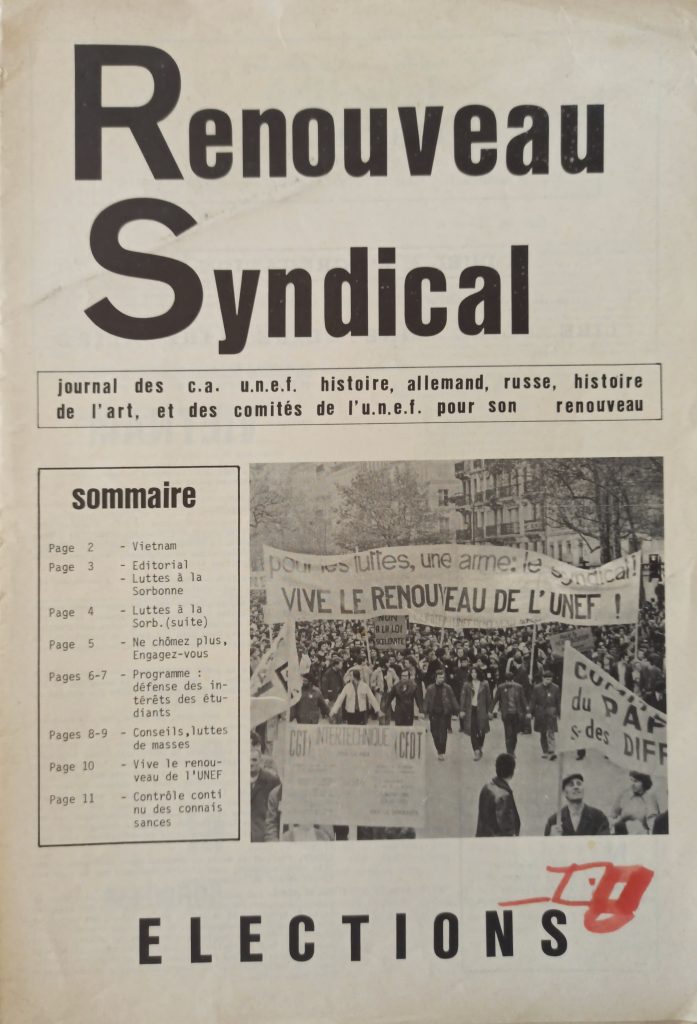

En ce qui concerne la matière collectée, la taille peut varier de quelques pièces à plusieurs cartons. Il y a dans ces archives un peu de tout : on nous transmet aussi bien des documents internes à l’organisation (des courriers, des rapports), des documents liés aux élu·e·s étudiant·e·s dans les conseils d’université, du matériel militant comme des affiches, des badges, des autocollants, des paquets de tracts. Certain·e·s nous transmettent des notes manuscrites, des cahiers personnels. Si le numérique commence à être utilisé à partir du milieu des années 1990, nous n’avons que très marginalement pu récupérer de la documentation de cette nature.

Notre démarche nous a essentiellement permis de reconstituer le fonds national de l’UNEF : congrès, rapports du bureau national, de collectifs nationaux, etc. Il s’agit souvent de ce que les ancien·n·es membres du Bureau national ou du Secrétariat national ont le mieux conservé. Néanmoins, beaucoup d’ancien·ne·s nous ont aussi apporté des fonds de ce qu’on appelle l’Association générale des étudiants (AGE), branches locales de l’UNEF. Cependant, ces archives correspondent rarement à l’importance des AGE : nous avons par exemple peu d’archives de la puissante AGE de Toulouse. Certains fonds d’AGE ont également été déposés aux archives départementales, soit avant notre existence (AGE de Créteil) ou par notre entremise (AGE de Limoges). Dans ce cas, notre démarche consiste surtout à faire en sorte que les archives collectées soient effectivement inventoriées et classées, puis valorisées. En même temps que la collecte, nous avons donc créé un guide des sources pour ne pas laisser dans l’ombre les fonds déposés localement avant notre constitution. Des archives d’organisations sœurs de notre UNEF nous ont aussi été confiées, comme celles de la FRUF et de l’Union des grandes écoles (UGE).

Nous avons également engagé une collecte de témoignages pour constituer des archives orales. En plus des 71 donateurs d’archives papiers et numériques, nous avons désormais une quarantaine d’entretiens oraux qui durent entre une et deux heures. Peu ont été filmés, mais ils ont tous fait l’objet d’une captation audio et sont en train d’être retranscrits.

Aujourd’hui, nous arrivons à un moment de notre collecte où, même s’il arrive encore que des anciennes et anciens découvrent notre existence et décident de nous transférer leurs archives, nous commençons à avoir un fonds consistant qui porte sur les trois décennies d’existence de la seconde branche de l’UNEF. Cette organisation aurait pu sombrer dans l’oubli faute d’archives, mais nous pensons avoir réussi à éviter cet écueil.

Un archivage collaboratif et numérique

Q. G. : Aucun membre du collectif n’est archiviste de formation. Au-delà de la collecte, comment se confronte-t-on à l’archivage lorsque ce n’est pas son métier ?

G. H. : L’un des animateurs du collectif, Frédérick Genevée, sans être archiviste, avait été membre du comité exécutif national du PCF et responsable des archives du parti entre 2004 et 2017. Dans ce cadre, il s’était notamment occupé de leur ouverture puis de leur dépôt aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis. Lorsque notre entreprise de collecte – qui ne partait quasiment de rien – a gagné en importance, nous avons contacté la Cité des mémoires étudiantes (CME) à Aubervilliers. Elle avait été créée en 2008 et œuvrait déjà bien avant nous à sauvegarder et valoriser les archives du mouvement étudiant. La CME dispose d’archivistes formés, d’un vrai statut – alors que notre collectif n’a pas d’existence légale – et d’un local dédié à la conservation et à la valorisation des archives. Nous avons progressivement mis en place un travail complémentaire. Nous collectons et numérisons des archives et les transmettons ensuite à la CME qui trie, inventorie, classe et conserve les documents physiques.

À l’origine, lors de nos premières collectes, nous avions le sentiment qu’il y avait des choses à éliminer. Les archivistes de la CME nous ont tout de suite arrêté·e·s : nous devions tout conserver, ne rien jeter, y compris le moindre papier comprenant trois mots griffonnés. C’est la CME qui, dans son travail, s’occupe de conserver et de détruire, en fonction de sa ligne d’archivage. Malgré tout, celles et ceux qui nous donnent leurs archives peuvent choisir de conserver par devers elleux certains documents, et certain·e·s ne nous ont pas tout donné. C’est par exemple le cas d’archives comptables qui pourraient témoigner de difficultés financières.

Q. G. : Le choix de la numérisation systématique est un choix fort, pouvez-vous nous en expliquer les raisons ?

G. H. : Ce choix a été fait très tôt, de façon empirique, dans un premier temps sans connaître les règles et les normes de numérisation. Comme notre démarche partait non pas de chercheur·euse·s ou d’archivistes, mais d’ancien·ne·s, l’intérêt premier était d’abord celui de la mémoire : conserver un patrimoine commun pour entretenir une mémoire d’une organisation disparue – pas forcément sans nostalgie, d’ailleurs. Partant, notre objectif était d’une part de permettre aux ancien·ne·s de constater de visu que la mémoire de cette organisation pouvait être entretenue par les archives, et d’autre part de susciter des réactions : stimuler nos collectes certes, mais aussi des témoignages ou des analyses.

Sur notre site, les documents numérisés sont identifiés par un titre, une date que nous devons parfois reconstituer et le nom du donateur. Nous avons plusieurs classements numériques en fonction de ces informations-là. Plus de 7 000 documents ont été numérisés, de toutes tailles, ce qui correspond à des milliers et des milliers de pages de documents. Pour les archives de l’échelle nationale, tout est classé chronologiquement, puis le classement est par université pour les archives locales. Nous avons également fait des collections, comme pour les journaux, et des fonds par donateur.

Le classement qu’on trouve sur notre site n’est pas le décalque de celui que l’on trouve à la CME, car nous avons convenu que tous les fonds personnels que nous déposons seraient fusionnés en un seul fonds UNEF. Cela explique aussi la politique d’archivage de la CME évoquée plus tôt. Lorsque de la documentation se retrouve en plusieurs exemplaires dans le fonds UNEF, parce qu’elle était dans plusieurs fonds personnels différents, la CME peut être amenée à détruire les doublons. La CME et notre site sont complémentaires, car ils simplifient la recherche tout en permettant de tracer l’histoire des archives du fonds unique. Ce travail de la CME a aussi pour finalité un transfert aux Archives nationales ou à La Contemporaine (Nanterre) puisque ces institutions, faute de moyens, n’acceptent plus de fonds qui ne sont pas inventoriés et classés.

Les ancien·ne·s : archives et témoignages

Q. G. : Quelle place occupent les producteurs des archives dans votre démarche et dans les processus qui suivent la collecte ?

G. H. : Pour beaucoup, le don n’est pas un geste anodin. Ce sont des archives qu’ils et elles ont conservées pendant dix, vingt, trente, quarante voire cinquante ans. Au-delà de documents patrimoniaux ou historiques, ils ont une valeur sentimentale et sont l’objet d’un attachement fort. Notre statut d’ancien·ne·s favorise une vraie connivence, y compris avec celles et ceux d’autres organisations – et même de l’ancienne UNEF rivale. Il est aussi un gage de confiance, tout comme notre travail en parallèle : le site internet, le bulletin, puis l’ouvrage que nous avons récemment publié et dont je reparlerai. De plus, le fait que nous travaillions avec la CME et le GERME (Groupe d’études et de recherche sur les mouvements étudiants) donne encore davantage de crédibilité à notre démarche.

La convention que nous avons signée avec la CME stipule que chaque donateur autorise l’utilisation pleine et entière et la diffusion de ses archives. Pour les raisons affectives que j’ai mentionnées plus tôt, certain·e·s n’ont pas encore accepté de nous donner leurs archives papiers, et ne nous ont transmis que des numérisations. Néanmoins, l’immense majorité des ancien·ne·s nous les confient, finalement soulagés de voir que leur stockage un peu sauvage d’archives a enfin une finalité.

Certain·e·s se sont impliqué·e·s dans le collectif après nous avoir transmis leurs archives, et d’autres qui n’avaient pas d’archives mais étaient intéressé·e·s par notre entreprise nous ont également rejoint·e·s. Au total, nous avons collecté les coordonnées d’environ 700 personnes, à qui nous envoyons nos publications. Cependant, nous sommes une trentaine à animer le collectif au quotidien, avec des degrés d’implication divers. Notre démarche est inédite en histoire sociale : aucun collectif d’ancien·ne·s de notre ampleur n’a jamais reconstitué le fonds de sa propre organisation et contribué ensuite à le valoriser.

Q. G. : Comment gérez-vous les spécificités de l’histoire du temps présent à laquelle, finalement, vous vous rattachez pleinement ?

G. H. : Nous avons un sentiment d’urgence, et la volonté de nous dépêcher. Ces trente années d’histoire commencent à s’éloigner dans le temps et les premières générations qui ont participé à la création de la tendance Renouveau au sein de l’UNEF, puis à la création du syndicat à proprement parler en 1971, sont en train de disparaître. J’ai aussi évoqué notre intérêt pour la collecte de témoignages des acteurs de cette histoire que nous cherchons à documenter. Nous avons une réelle volonté de permettre aux acteurs de parler, et ils le font souvent avec grand plaisir, parfois de manière tout à fait surprenante.

L’histoire que nous contribuons à écrire est encore chaude. De ce fait, elle n’est pas exempte de tensions. C’est pour cette raison qu’avec les animateur.trice·s du collectif, nous prenons beaucoup de précautions vis-à-vis des ancien·ne·s pour ne pas prendre parti et pour les laisser parler. Des débats et des conflits internes ont laissé des traces, et il n’est pas facile pour toustes d’adopter notre démarche de recul historique. Des règlements de compte peuvent s’opérer, ou bien des volontés de rappeler des positions. Pour nous, c’est passionnant aussi de voir comment la mémoire est entretenue et peut créer des étincelles plusieurs décennies plus tard.

C’est arrivé qu’au sein du collectif, certains reprennent des débats où ils les avaient laissés dans leur jeunesse. Il y en a même qui nous ont quitté·e·s parce que nous contribuions à tisser des liens entre des ancien·ne·s militant·e·s qui s’étaient fâché·e·s : reprendre contact avec l’un·e ou avec l’autre était considéré comme inacceptable. Notre organisation, comme toutes les organisations, a traversé des crises. Et elles ont été d’autant plus fortes que notre direction était composée en majorité de communistes, et que les désaccords ont souvent été très mal gérés – purges, ruptures brutales – au sein du monde communiste. Pour remettre tout le monde dans la même salle et enclencher le dialogue, il faut prendre des précautions, calmer les un·e·s, rassurer les autres ; c’est passionnant ! Cela répond aussi à une de nos lignes directrices : nous tenons absolument à ce que tout le monde soit là.

S’inscrire dans une démarche scientifique collective

Q. G. : Vous avez évoqué plus tôt la vocation scientifique du collectif. Comment vous inscrivez-vous dans l’écosystème archivistique et académique ?

G. H. : Notre collectif a noué, au fur et à mesure, des liens avec certaines institutions scientifiques. J’ai déjà évoqué la CME et le GERME, dont nous venons d’intégrer le conseil d’administration. En plus de leurs conseils et de leur soutien, leur aide scientifique est aussi concrète pour l’archivage, la collecte de témoignages et leur valorisation. De plus, le Musée de l’histoire vivante (MHV) de Montreuil met à notre disposition un copieur qui nous permet d’aller beaucoup plus vite dans le processus de numérisation.

Nous travaillons aussi de plus en plus avec l’Institut CGT d’histoire sociale (IHS CGT) – notre UNEF et la CGT étaient très proches –, et nous avons des contacts avec le Centre d’histoire du travail (CHT) de Nantes qui accueille les archives de l’UNEF locale. Si nous ne faisons pas directement partie du Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale (Codhos), nos partenaires y siègent. De manière générale, nous essayons d’être proches des structures qui collectent et valorisent les archives du mouvement social, et tout particulièrement du mouvement étudiant. En termes de valorisation, nous participons également tous les deux ans à la Journée archives, recherches et mémoires étudiantes (JARME). En 2021, preuve de l’intérêt porté par le collectif à notre démarche, la JARME a été entièrement consacrée à l’UNEF Renouveau-Solidarité étudiante, avec des échanges entre universitaires et ancien·ne·s.

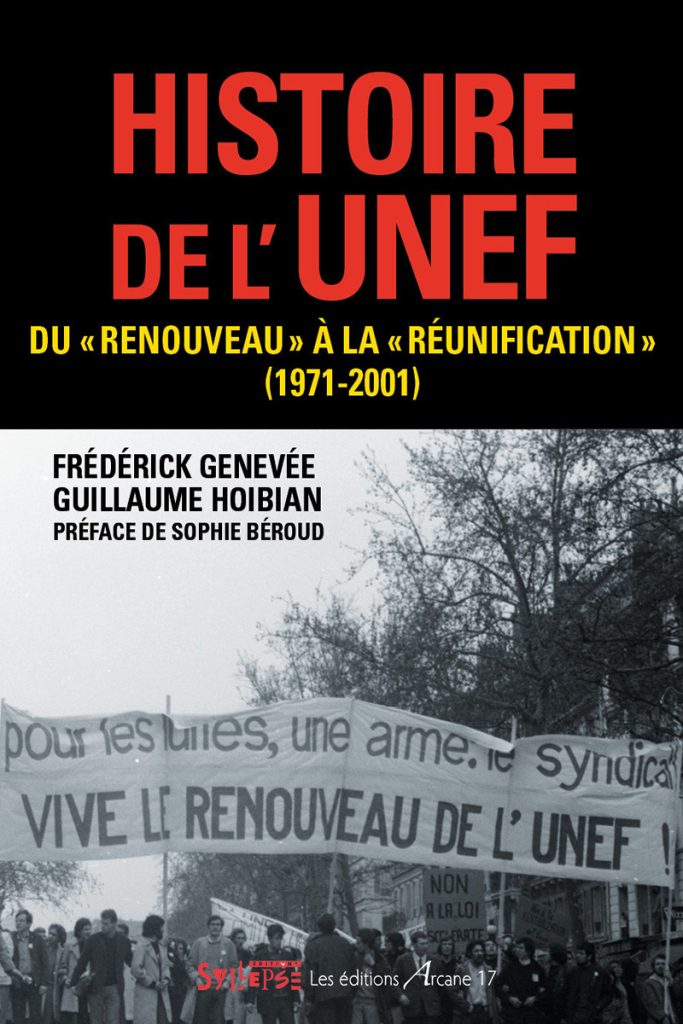

Q. G. : Comment êtes-vous passés, avec le collectif, d’une démarche de collecte d’archives à une démarche d’écriture historique ?

G. H. : Dès notre constitution, en même temps qu’une collecte et une numérisation plus systématiques des archives, nous avons commencé à réfléchir à leur utilité et à ce que nous pourrions en faire. Nous nous sommes aperçus, à notre grande surprise, qu’il n’y avait quasiment aucun travail de recherche sur cette UNEF-là, seulement quelques mémoires de maîtrise ou de master. L’absence d’archives, contrairement à l’UNEF d’avant 1968 ou à d’autres branches du syndicat, n’y était évidemment pas pour rien, mais elle n’était pas la seule en cause. Les organisations étudiantes d’après 1968 étaient négligées, à l’inverse de leurs prédécesseuses, pour avoir eu le tort d’être arrivées après les apogées mobilisatrices des années 1960. L’indifférence de la recherche universitaire vis-à-vis des organisations étudiantes à partir des années 1970, considérées comme un sujet d’histoire peu crédible et peu rentable académiquement, était palpable.

Nous avons donc commencé à écrire nous-même nos premières analyses historiques ou à reconstituer les différentes instances du syndicat à partir du travail des archives. Dès le début du collectif en 2021, nous avons édité un bulletin. Nous demandions à des ancien·ne·s d’y écrire leur témoignage, que nous abordions également comme autant de sources. Notre objectif était notamment d’encourager la recherche, et c’est aussi ce qui nous a poussés – Frédérick Genevée et moi-même, qui sommes les deux principaux animateurs du collectif – à rédiger à partir de 2022 la première synthèse historique de notre organisation, et même d’une organisation étudiante post-Mai 68. Notre objectif n’était pas de réaliser un livre de mémoire ni une hagiographie, mais bien un travail scientifique à partir du fonds que nous avions progressivement constitué. Notre ouvrage n’est pas une chronique linéaire et politique, car nous avons fait le choix d’une approche thématique pour cerner les spécificités de notre organisation : pratiques, acteurs, mobilisations, genre, etc.

Nos passés d’anciens nous ont aussi aidés à ne pas nous contenter (ni être dupes) de la seule étude des discours institutionnels, car nous savions que la vie d’une organisation militante ne s’arrêtait pas à cela, loin s’en faut. Notre travail se veut en tout cas une invitation à poursuivre la recherche car, au-delà d’être une organisation qui a occupé une place à part dans nos histoires personnelles, nous sommes persuadés qu’il s’agit d’un objet d’étude fascinant. À l’entière disposition des étudiant·e·s et des chercheur·euse·s, il y a désormais matière à plusieurs travaux universitaires sur l’UNEF post-1971, poste d’observation de premier ordre sur le monde étudiant, la gauche française, le syndicalisme ou encore les relations internationales.