Percer le Noir antérieur (1)

Avant nous, on n’y voit rien. Ce texte est la première partie d’une recherche en cours sur la question de la « vision » en histoire et sur la manière dont les historiens et les artistes mettent en place des protocoles divers pour pallier l’invisibilité intrinsèque du passé historique – du « Noir antérieur ». Une partie de ce texte a été présenté en introduction lors du colloque international « Visions de l’histoire : l’écriture visuelle du temps » en 2017 au Collège de France et la Bibliothèque Nationale de France. Certains passages ont également fait l’objet de communication entre 2015 et 2016. Il fait partie de ces textes que nous voulons mettre en avant sur Entre-Temps, où l’on peut comprendre, à la fois, l’écriture d’un objet de recherche et le tâtonnement par l’écriture qui en découle.

Passer outre

Les jours passaient, les semaines s’épuisaient les unes après les autres, et la question restait la même, coincée dans mon esprit : comment vous le dire ? Comment vous l’avouer ? Comment commencer en essayant de contourner le problème et essayer, disons-nous, de faire bonne figure ? Mais, comme la houle, avec constance, l’émoi de l’aveu revenait sans cesse : je devais vous le dire, je me dois de vous le dire car je ne peux, malheureusement, dépasser cette sensation première qui fait d’ailleurs de tout objet une affaire personnelle ; je me dois de vous dire, avec un soupçon d’angoisse, que je ne sais plus, les jours passants, ce qu’être historien veut dire. Ou bien, essayons de le dire autrement, avec un fond d’allégresse : une part de moi refuse, fermement, de se déclarer « être » historien. Une part de moi refuse et pourtant elle est ici, quelque peu engoncée, astreinte quoique heureuse et c’est de ce premier problème, certes intime, d’identité, dont j’aimerais partir – pour peut-être même, justement, m’en départir. Si l’être historien, par apprentissage, semble bien encore se maintenir entre une appréhension contenue du temps et une méthodologie acquise, partagée, éprouvée face aux traces laissées, délaissées parfois ; j’ai souvent ressenti un malaise aigüe lorsqu’il s’agissait d’établir mes engagements – c’est-à-dire ce que je devais, par essence, mettre en gage, pour faire de l’histoire. Plus je tente de me tourner vers cette question de l’engagement plus l’évidence persiste : je ne peux prendre comme objet d’histoire qu’une sorte de chiasme allant du désir à l’impuissance, du visible à l’insoutenable invisibilité de ce qui nous précède. Du désir à l’impuissance ou plutôt, pour être plus juste, de l’impuissance au désir, c’est-à-dire mettre en gage, en premier lieu, ce qui nous rend parfois arrogants et si souvent risibles : croire et faire croire que nous y voyons quelque chose, que nous distinguons, derrière nous, un semblant de scène dessinée, reconstituée par nos seuls mots, nos seules notes, nos seules éruditions, nos seules classifications archivistiques, alors que, nous le savons bien, si le désir d’y voir clair dans ce qui s’est passé nous brûle les lèvres, nous sommes depuis toujours confrontés à cette évidence de l’histoire, coincée entre François Hartog et Daniel Arasse, car oui, avant nous, on n’y voit rien.

Et pourtant, même les yeux clos, des signes contourés adviennent. C’est de ce désir de les voir, frontalement, s’il est possible de le faire, dont j’aimerais parler, essayer d’évoquer le fait que si j’ai tant de mal à me sentir historien c’est peut-être parce que j’ai le sentiment que ce désir est bel et bien refoulé, emmuré quelque part, et que nous ne croyons faire trop souvent de l’histoire qu’à partir de notre impuissance ; les yeux fermés. Il faut chercher à être habile, adroit, délié, et apprendre à passer outre. Nous savons que cela est difficile, douloureux, bien souvent saumâtre, de scruter le passé. Cela va de soi, vous le savez comme moi : à regarder le passé on y perd les yeux, un noir d’ébène. N’est-ce pas le premier des problèmes d’identité dont je parlais, la première ligne ; tout ne part-il pas de ce que l’on juge insurmontable, trop noir pour y projeter des pensées et des images ?

« C’est peut-être cela, le noir antérieur. Dire : le passé est tapi, invisible à l’œil nu »

Pourtant, nous sommes nombreux, dessinateurs, historiens, artistes de tous horizons à vouloir passer outre, à courir après les ombres, silhouettes et corps enfouis, perdus à jamais. Nous cherchons à distinguer de fines clartés, la lanterne au bout des doigts. Voir outre. Outre cela. Outre tombe. Outrenoir. Dépasser le noir antérieur. Voilà ce que j’ai cru être historien : faire surgir un passé ni connu ni vu. Faire apparaître. Tracer des images et semer le trouble, faire crépiter la toile, faire advenir des contours pour défier l’absence. Donner à voir ce que l’on n’a pu voir de ses propres yeux. Clairsemer l’obscur, un trait au bout des doigts.

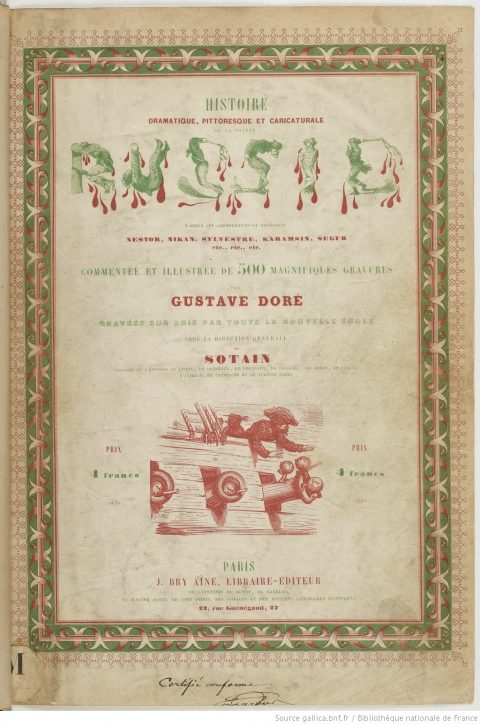

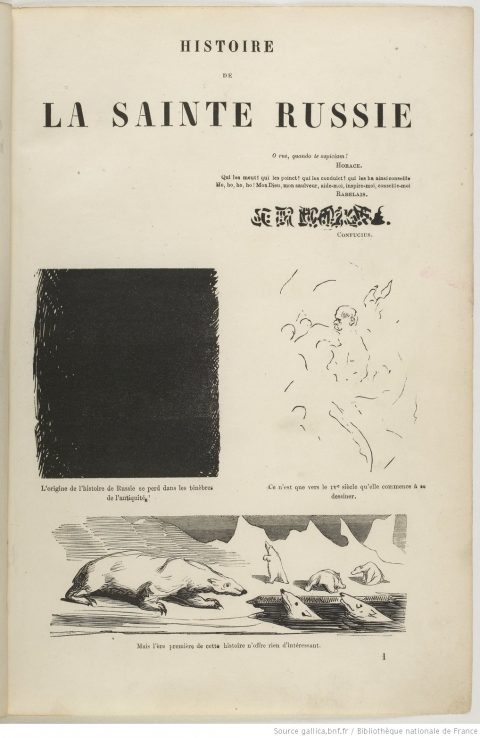

En 1854, un an après le début de la guerre de Crimée, Gustave Doré publie chez J. Bry Ainé, un éditeur parisien, l’Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie. L’épais ouvrage de cent quatre pages, considéré comme la bande dessinée la plus longue du XIXe siècle, compte près de cinq cents vignettes réalisées en gravure sur bois. L’ouvrage a mis du temps à nous parvenir malgré plusieurs rééditions. Aujourd’hui encore, on peine à croire que Doré, alors âgé de vingt deux ans, a pu à ce point rejoindre l’ivresse créative d’un Rodolphe Töpffer. Oui, dans ce livre irrévérencieux, violent, revanchard, teinté d’un patriotisme débridé dans lequel Doré singe le despotisme des tsars et le peuple russe à travers une composition inédite, il pose les bases de notre problème et illustre l’origine graphique du Noir antérieur. Dès que j’ai eu cet ouvrage entre les mains ; tout était là, sous mes yeux, en l’espace de deux vignettes. On y voit, tout d’abord, une épaisse case noire, comme brossée nerveusement, un noir profond, plat, sans perspective ni profondeur. Seuls les abords du cadre, griffonnés, laissent penser à un frémissement – un possible dévoilement. On peut y voir, en clignant de l’œil, la latence sautillante d’une pellicule usée, mouchetée, où l’inlassable crasse noire colle encore, ne laisse rien paraître et place l’assemblée dans une attente impatiente : où va-t-on ? Qu’allons-nous voir ? Quel sera le premier plan – la première image ? Peut-on imaginer, en regardant cette vignette, qu’elle témoigne d’un repentir ? Qu’elle serait la marque d’une première impuissance ? Peut-on imaginer que, sous la couche noire touffue se cache des premiers gestes, des premiers tracés, des effleurements, des tentatives ? Puis, plus rien, l’effacement. Nous n’en saurons sans doute jamais rien.

Quoiqu’il en soit, cette case inaugure l’Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie, elle vient enclore un premier mouvement, saisir l’essence : pour affronter une vision du passé, quelle qu’elle soit, il va falloir passer outre. La case noire, sombre, comme une page blanche. Passer outre, dé-foncer le noir : voilà l’enjeu, le pari, l’invariable mensonge. Sous la vignette noire, deux lignes de légende sont inscrites, on peut lire : « L’origine de l’histoire de Russie se perd dans les ténèbres de l’antiquité ». Associées par le regard et l’esprit, la vignette noire et la légende marquent le craquement du noir antérieur : l’antiquité de la Sainte Russie, pour Gustave Doré, est plongée dans les ténèbres ; autant invisible qu’irreprésentable, contenue, pour reprendre les mots de Paul Ricoeur, « entre l’image de l’absent comme irréel et l’image de l’antérieur ».

Doré signe ici son incapacité – ou peut-être son absence de désir – à ceindre de contours, de traits et de lignes, une part visuelle d’un certain passé. Non, semble-t-il nous dire, impossible ici de passer outre, je ne le peux pas ; ou, peut-être, je ne le souhaite pas, je ne vois pas comment faire, comment montrer, comment dessiner. À travers cette marque noire, on peut lire l’injonction faite, silencieusement, religieusement peut-être, à la source visuelle ou écrite. Consultée puis appropriée, elle comble les vides et dans le même temps permet de faire advenir « des éclairs illuminant l’obscurité » comme le note Siegfried Kracauer chez celui qui cherche à percer le noir antérieur et à façonner, ajoute-il, des idées historiques :

« Lorsque cela se produit, note-t-il, le flux d’événements historiques indéterminés est soudain arrêté et tout ce qui s’expose alors aux regards est vu dans la lumière d’une image ou d’une conception qui l’extrait du courant pour le rapporter à l’un ou l’autre des immenses problèmes et questions qui de tout temps nous font face »

La question est liminaire, transversale, quasi invariable : comment faire advenir une vision de l’antiquité sans l’avoir vue ? Comment passer outre le noir qui nous précède et y faire advenir des volutes de remplacement, de substitution ? Comment se substituer aux ténèbres et trouver des parades, des artifices, des détours visuels ? Quels sont les risques ? Existent-ils des règles, des codes, des obligations – une éthique ? Doit-on montrer en ayant vu, en ayant comparé, compulsé, composé ? Jusqu’où peut-on percer le noir par la seule force de l’imagination ? Le Noir antérieur est-il un libre espace ?

Doré s’amuse, il joue avec notre désir de voir, il codifie son impuissance, lui donne le lustre de la libre courbe : moi seul, semble-t-il nous dire, démiurge et dessinateur, je peux décider de ce qui peut être vu, composé et montré. Suivons, dès lors, sa mélodie et passons à la case suivante, sautons le pas de la gouttière blanche et laissons filer l’art séquentiel : aux abords de la case ténébreuse apparaît, justement, la suite de l’histoire. Jamais l’espace inter-iconique n’a à ce point matérialisé le passage, un possible outrenoir. En les épousant d’un même regard, de gauche à droite, on peut sentir l’émerveillement docile d’une apparition, d’un noir devenant clair, d’une apparition dispersée, incertaine, confuse. On y voit des traits embrouillés, des coquilles ouvertes, des vrilles délaissés, des tracés insoumis et rebelles, des cintres, cambres et arrondis aux airs de brume. C’est une sorte d’écran de fumée, tracé ici, perdu dans le blanc de la planche. On aimerait plisser les yeux, se les frotter. La vision n’est pas mûre encore, on cherche ses marques. D’une case à l’autre, le noir se dissipe et, comme par magie, les traits se font contours. Au loin, érodée par le brouillard, entre chien et loup, au fond de l’aube, une silhouette se dessine. Du noir survient les traits d’un visage inconnu, de profil, aux yeux incurvés, à la moustache que l’on imagine fournie – voyez-vous la même chose ? Un air rogné de Nietzsche, de Clémenceau, de Staline. Aucun doute, derrière le noir, un homme est là. Les traits sont formels, la reconnaissance jaillit. Je suis celui qui voit, qui désigne ce qu’il voit et qui se désigne à la reconnaissance du regard de tous ceux qui sauront entendre ces traces écrit Marie-José Mondzain en évoquant la première trace, celle de l’homme des cavernes…

Lisons la légende de cette deuxième vignette en y additionnant la précédente, lisons le tout comme un serment, une épigraphe : « L’origine de l’histoire de Russie se perd dans les ténèbres de l’antiquité / Ce n’est que vers le IVe siècle qu’elle commence à se dessiner ». Comment comprendre cette phrase lapidaire, appuyée par la légende accompagnant la case suivante, au pied de la planche où on peut lire, dans la continuité : « Mais l’ère première de cette histoire n’offre rien d’intéressant ». Circulez, amis lecteurs, il n’y a rien à voir. Guillaume Dégé, dans sa postface à la réédition de l’œuvre en 2014 résume parfaitement :

« Doré […] part de ce que tout le monde sait déjà pour fabriquer son œuvre ; comme s’il avait à cœur, pour assurer son succès, d’égarer son lecteur. Hélène Carrère d’Encausse écrit très justement en 1991, dans sa préface à La Sainte Russie : « on rangera en définitive ce splendide album au rayon de « la Russie vue de loin » où, derrière les propos convenus, se dissimule une petite part de la vérité ». Répétons-le, la Russie est un motif, un modèle en plâtre : ce n’est pas le paysage qui fait l’œuvre »

Comment comprendre ces trois légendes accolées, lues ensemble, si on excepte l’évidente ironie de Doré, son insatiable ruse ? N’est-ce pas, finalement, le propre du passé que d’être vu de loin, coincé entre ses multiples tâches noires indélébiles, inoxydables, et la volonté des contemporains de faire advenir des contours – d’y voir clair ? Dans cette planche somptueuse, programmatique, Doré détourne le regard : ici, nous dit-il, à cette époque, il n’y a rien à voir, peu à montrer, « rien d’intéressant ». Comment comprendre ici cette marque d’impuissance – cachée, disons-le à nouveau, derrière un paravent de malice – et comment penser cette assertion : avant le IVe siècle, en Russie, le noir domine. Aucune image. Nous sommes aveugles. Comment esquisser un passage, un moyen de passer outre ? Pourquoi ai-je tant besoin de bouleverser l’ordre noir, trop établi, trop rassurant ?