« ParTouRs » et détours d’une ville : production et valorisation numériques de savoirs sur l’histoire tourangelle. Entretien avec David Rivaud

Après avoir exploré les parcours historiques proposés à Épinay-sur-Seine en 2021 et à Paris en 2023, Entre-Temps embarque sur la Loire et fait escale à Tours. Margot Renard s'est entretenue avec David Rivaud, membre du projet ParTouRs, plateforme qui met à disposition d'un vaste public les savoirs sur la ville de Tours à la Renaissance sous plusieurs formats, entre autres une bd interactive, un webdocumentaire, et une carte interactive et immersive.

Initié en 2021, le projet ParTouRs, pour « Parcourir Tours à la Renaissance », a pour objectif de présenter ce que les chercheurs connaissent de la ville et de son histoire. Le projet a été développé par la Maison des sciences de l’Homme Val de Loire en 2021, dans une association de chercheurs du Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR, UMR 7323) et du Centre tourangeau d’histoire et d’études des sources (CETHIS, UMR 6298), deux laboratoires de l’université de Tours. Il a été financé par des crédits européens (fonds FEDER).

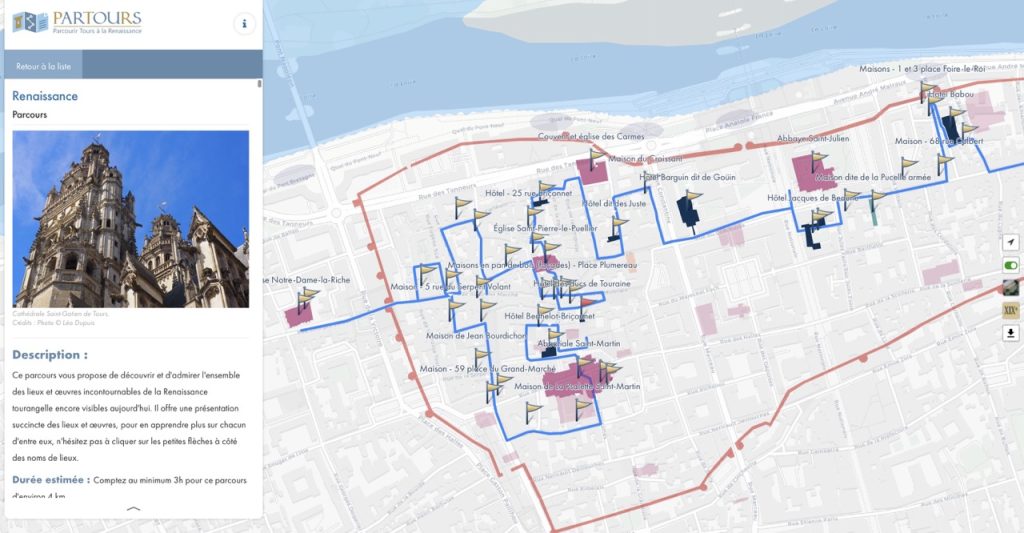

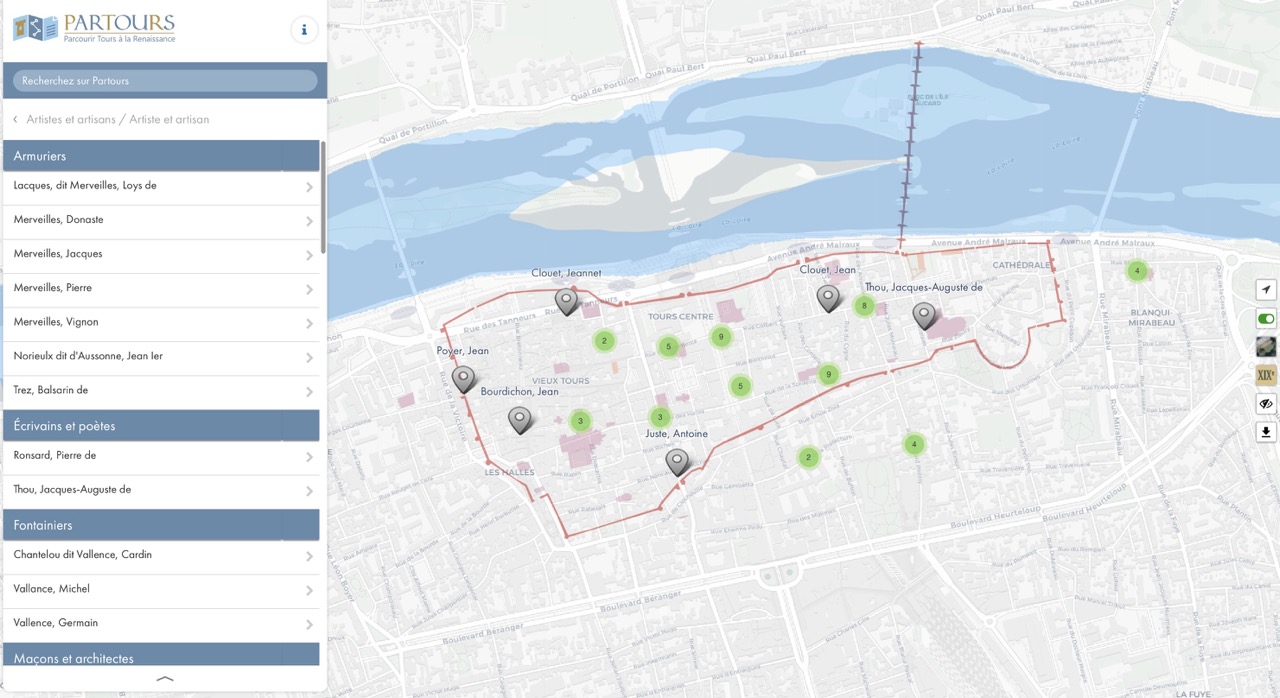

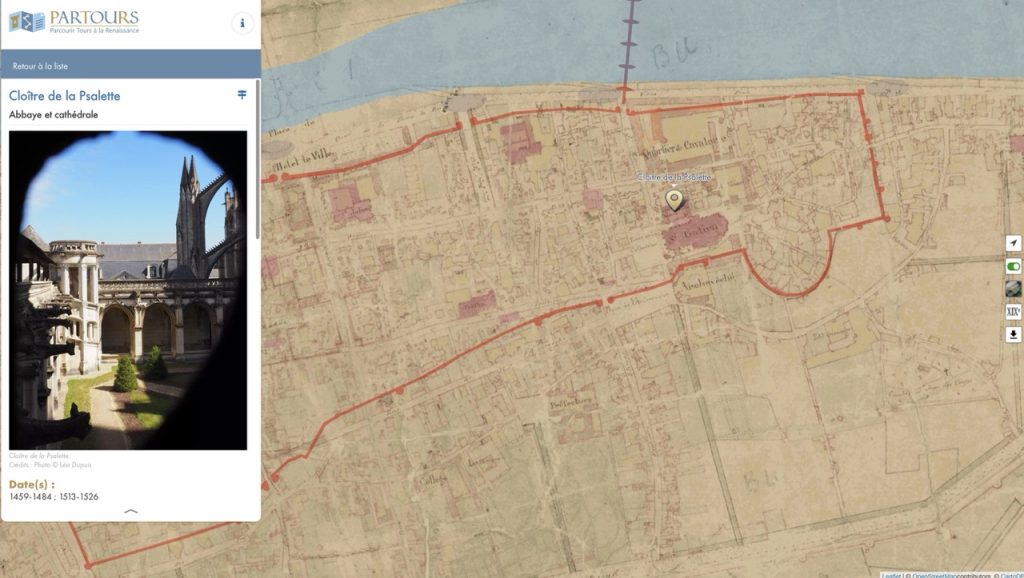

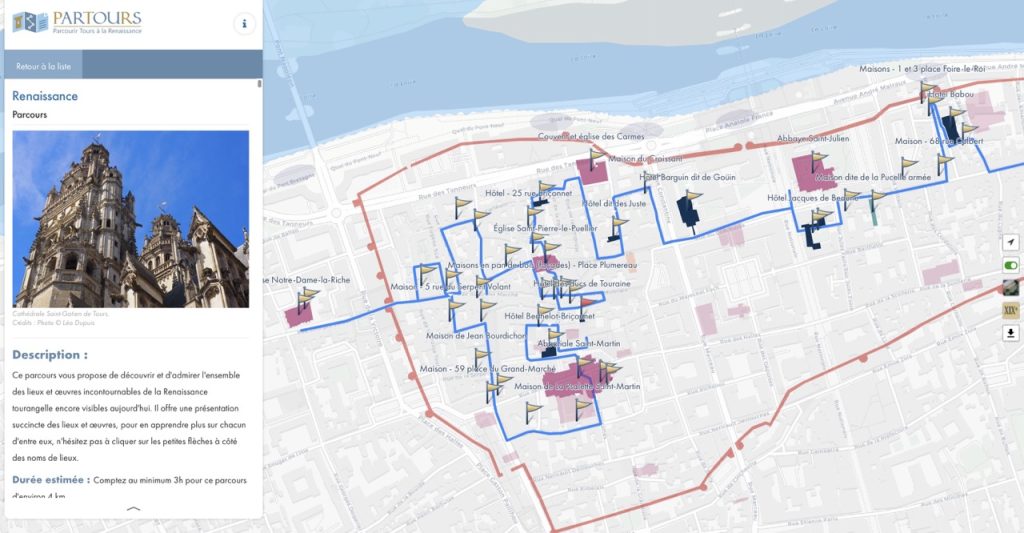

À la Renaissance, Tours était une ville d’importance majeure tant sur le plan politique qu’artistique. L’élaboration d’une cartographie numérique de la ville et de ses environs a permis de valoriser les recherches sur ces espaces, leurs monuments et leurs habitants en mettant en relation des données historiques (biographiques et topographiques) et des éléments artistiques (artistes ou œuvres). Plus de 500 objets historiques et patrimoniaux sont ainsi rendus accessibles à un large public, du touriste de passage au scientifique, en passant par l’amateur éclairé ou l’habitant qui localement cherche des informations sur sa maison ou son quartier.

Margot Renard (M. R.) : Quelle est la genèse de ce projet centré sur l’histoire de la ville de Tours ? Quelle en était l’ambition historiographique ?

David Rivaud (D. R.) : ParTouRs est d’abord un projet universitaire qui s’inscrit dans une temporalité de recherche assez précise. Depuis 2010, une synergie scientifique s’est élaborée autour des recherches sur l’art en Val de Loire. Celle-ci a débouché tout d’abord en 2012 sur l’exposition Tours 1500, capitale des arts qui s’est tenue au Musée des Beaux-Arts de Tours et qui a donné lieu à un important catalogue et un colloque aujourd’hui publié. La dynamique s’est poursuivie dans plusieurs programmes de recherches développés au CESR de Tours, toujours autour des problématiques propres au foyer artistique du Val de Loire à la Renaissance, tels ARVIVA, VITRAIL ou Sculpture 3D. ARVIVA (pour Art de la Renaissance en Val de Loire. Inventaire, valorisation et analyse), présente une base de données et des outils multimédia autour de la production artistique, tout comme VITRAIL, autour de l’étude d’une cinquantaine de vitraux de la Renaissance. Enfin, initié en 2014, Sculpture 3D est un projet de reconstitution 3D de sculptures issues du patrimoine ligérien de la Renaissance (Vierge à l’Enfant de Michel Colombe, le tombeau des enfants de Charles VIII de la cathédrale de Tours ou encore certaines scènes de la clôture de chœur de Chartres).

En parallèle, d’autres enquêtes documentaires ont cherché à ouvrir de nouveaux corpus et ont considérablement enrichi les données historiques, tant sur les artistes, les artisans tourangeaux que sur les commanditaires, et plus largement sur notre connaissance de la ville de Tours entre 1450 et 1550. Initié en 2015 par les chercheurs du CESR, le projet RENUMAR (Ressources numériques pour l’édition des archives de la Renaissance) a vu la mise en place une plateforme d’édition en ligne d’actes d’archives de la Renaissance. À ce jour elle comporte plus de 20 000 actes analysés ou transcrits dont une grande partie provient des notaires tourangeaux des XVe et XVIe siècles.

C’est un peu dans un certain reflux intellectuel qu’est né ParTouRs. Face à toutes ces données – presque submergés par elles –, il est apparu nécessaire de faire une pause, de prendre du recul pour savoir où l’on en était. Alors l’idée est venue de non plus produire de la donnée documentaire brute ou des analyses stylistiques pointues (ce qui nous avait occupé 10 ans au moins), mais de tout mettre sur la table, de voir où et quels pouvaient être les liens, les relations, et produire un discours simple, éclairci pourrait-on dire, pour ouvrir de nouvelles perspectives scientifiques. Comme toutes nos connaissances avaient un ancrage géographique fort, il est devenu évident qu’il fallait utiliser l’outil cartographique. D’autant plus que Tours vers 1500 est un espace assez petit, où tout le monde se croise sinon se côtoie, où les transferts tant artistiques que politiques ou sociaux sont facilités et nombreux. Il n’était pas question cependant de développer une cartographie profonde (des rapports sociaux par exemple) qui pourrait occuper encore plusieurs projets de recherche, mais plutôt d’établir simplement le champ de ces rapprochements et des synergies.

De plus, l’heure n’était pas à écrire un nouveau livre (sur quoi d’ailleurs ?) destiné à un public assurément restreint, mais plutôt de donner accès à des éléments de réflexion, tant pour les chercheurs que pour un public plus large, d’étudiants tout d’abord, toujours en recherche de sujets d’étude, mais aussi de Tourangeaux (qui connaissent mal une ville qui a été largement modifiée dès le XVIIIe siècle et encore en 1940) et enfin de touristes qui découvrent le patrimoine urbain.

M. R. : En quoi ce projet se démarquait-il de recherches initiées auparavant, centrées sur la vie de cour et des châteaux, par exemple ?

D.R. Incontestablement la Renaissance en Val de Loire est un sujet porteur ! On comprend vite pourquoi… Le patrimoine est colossal. Les châteaux, la vie de cour, les fêtes royales, de grands artistes ont en effet depuis longtemps mobilisé de nombreux chercheurs, et expliquent même la création, à Tours en 1956, du Centre d’études supérieures de la Renaissance.

Avec ParTouRs, la volonté est clairement de changer l’approche de la notion de foyer artistique. Si les commandes d’œuvres résultent d’une société royale réfugiée en Val de Loire après 1420, on s’aperçoit très vite qu’elles ne s’y limitent cependant pas. Il existe un terreau local, pourrait-on dire, jusqu’au milieu du XVIe siècle, sinon jusqu’à la fin du siècle. Il se constitue autant des hauts dignitaires de l’État royal qui s’installent durablement sur la Loire, que des bourgeois ou des artisans et artistes locaux qui s’y trouvent et vont jouer un rôle majeur dans la production artistique française de l’époque (Fouquet, Colombe, Poyet, Bourdichon, Clouet…). Ce terreau est aussi celui des formes et des codes esthétiques singuliers qui se voient redéfinis en Val de Loire et en particulier ceux, précoces, qui caractérisent la première renaissance française.

Il s’agissait donc plutôt de partir de ces périphéries où se construisent les relations culturelles et artistiques (les œuvres, les acteurs, les lieux ou espaces aussi) pour chercher à renouveler le débat, comprendre les formes de mobilisation des modèles comme des hommes, et ne plus limiter les contextes de création et de la commande à la cour et à une seule imitation de l’art royal. Les châteaux ou la vie de cour ont bien sûr une grande importance, mais finalement ne correspondent qu’à l’aspect émergé de ce qu’est la production artistique.

M. R. : Comment le projet a-t-il été pensé en termes de diffusion et de médiation ? Quels sont les outils qui ont été développés ?

D. R. : Financé sur des fonds européens (FEDER) relatifs à des programmes éducatifs (élaboration de MOOC en l’occurrence) la diffusion devait être large et ouverte et les outils de médiation les plus abordables possible. C’est pourquoi un certain nombre de choix ont été privilégiés.

La cartographie, tout d’abord, parce qu’elle permet une entrée de nature différente d’un dictionnaire de noms ou de formes (qui existe par ailleurs sur le site). Il s’agit vraiment de parcourir la ville par une approche spatiale. Elle est immersive, qui plus est, puisque l’on peut, sur son smartphone géolocalisé, trouver tous les éléments qui se situent autour de nous en marchant dans la ville. Un système de liens met l’espace en relation avec un contenu précis, savant, mais directement associé à ce que l’on voit et découvre. L’accès à la connaissance est direct, et il est assez aisé de comprendre ce qui existe, d’envisager ce qui a disparu, et pourquoi cela a disparu.

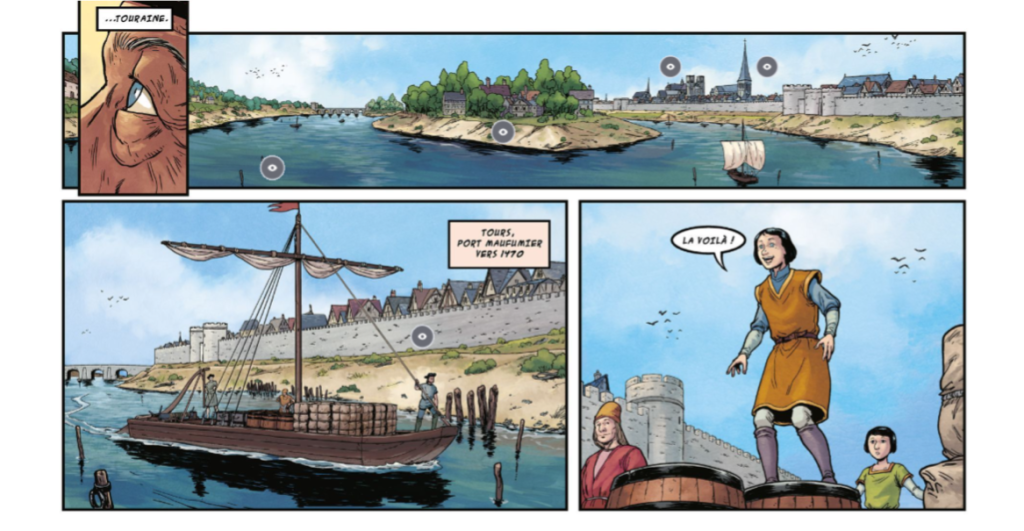

La bande dessinée, ensuite, a été choisie pour faciliter l’accès à la connaissance pour un public peut-être moins averti des richesses patrimoniales (public scolaire en particulier). Il s’agit d’une bande dessinée enrichie, c’est-à-dire qui, grâce à l’outil numérique, est truffée de points d’intérêts (un lieu précis, une œuvre, un acteur) auxquels sont associées des fiches descriptives. Le Carroi de Beaune, de Loïc Chevalier, Ullcer et Greg Lofé, raconte l’histoire de Jacques de Beaune, célèbre bourgeois tourangeau qui fait une carrière brillante au sommet des finances de Louis XII et François Ier et qui meurt pendu, disgracié, condamné pour concussion en 1527. Au cœur de la commande artistique tourangelle à la Renaissance, il apparaissait comme le meilleur médiateur pour parcourir cette époque.

Enfin, grâce à un dispositif technique plus complexe, un webdocumentaire est proposé autour d’une œuvre majeure de la Renaissance tourangelle, le tombeau des enfants de France, commandée par la reine Anne de Bretagne, aujourd’hui conservé dans la cathédrale de Tours. Il s’agit d’un des grands monuments funéraires de la Renaissance française qui témoigne des influences italiennes en Val de Loire et du rôle des artistes tourangeaux dans la réalisation de ce type de pièces. Grâce au numérique, aux prises de vue de détails, aux commentaires associés, il est possible d’explorer très précisément l’art de ce type de commande, de reconstituer quelques parties manquantes, et de comprendre les cadres de la création de ce chef d’œuvre de la Renaissance.

M. R. : Dans quelle mesure peut-on dire que ParTouRs fait le lien entre histoire publique et approche purement scientifique ?

D. R. : Ouverts à tous, conçus dans le cadre d’un MOOC, les outils de ParTouRs doivent servir aux étudiants comme aux chercheurs, aux scolaires comme à leurs enseignants, mais aussi aux curieux ou aux touristes, pour construire leurs propres approches de la ville à partir des éléments qui sont mis à leur disposition. Il ne s’agit pas d’imposer un énième récit de l’histoire de la Renaissance ou de la ville, mais de permettre l’émergence de singularités personnelles, propres aux intérêts de chacun, à travers la connaissance de toutes ces données. Il fait histoire publique dans la mesure où ParTouRs est avant tout un outil d’appropriation pour ouvrir de nouveaux questionnements, sinon de nouvelles lectures et de nouveaux récits. Ce qui est un objectif autant pédagogique que scientifique.

Chaque citoyen qui veut bien s’y intéresser y trouvera (espérons-le et dans la limite des connaissances disponibles !) de quoi alimenter une posture réflexive non seulement sur l’histoire mais aussi sur le patrimoine, ou encore sur les politiques de conservation à mettre en place, sur la mémoire de la ville à conserver aussi. À Tours, comme dans de nombreuses villes, il existe un certain nombre de débats et de dossiers à ce sujet ; dossiers d’autant plus brûlants que certaines situations sont très dégradées et que les collectivités, on le sait par ailleurs, connaissent des difficultés financières. Autant d’informations apportées ici pour participer et prendre en main un débat patrimonial et mémoriel souvent tronqué sinon déformé, et qui devrait être véritablement citoyen.

Le projet ParTours a été réalisé sous la direction de Marion Boudon Machuel, Pascale Charron, Lucie Gaugain et David Rivaud (CESR et CetHis) et Jorge Fins (MSH). Les mains actives de celui-ci ont été Léa Dupuis, Ophélie Delarue, Cynthia Rodrigues et Jean-Philippe Mary.

La bande dessinée interactive a été scénographiée, dessinée et colorisée par Loïc Chevallier, Ullcer et Grégory Lofé. Elle a depuis été publiée sous format papier aux éditions Petit à petit sous le titre « Le Baron et la voleuse » (2023).

Le webdocumentaire a été réalisé en collaboration avec B. Serres, D. Letienne d’ILIAD 3D (reconstitution du tombeau) et Saliha Magout-El Hammouti du studio K.ulturae’Com.